6月23日全国・全世界同時行動「今がやめ時、オリンピック即刻廃止!」

もし本当に行われるならば、

ちょうど一ヶ月後には東京オリンピックが開幕する。

そして今日6月23日は、

1894年にIOC(国際オリンピック委員会)が

創設されたことを記念して定められた

「国際オリンピックデー」だという。

ならばこの日を、

オリンピックの終わりの始まりにしようではないか。

東京、ロサンゼルス、パリ、平昌。

多発的な同時行動の環に加わりながら、

スポーツとオリンピックに巣食うセクシズムに抗う井谷聡子、

アスリートの不甲斐なさに憤るラグビー元日本代表・平尾剛、

『反東京オリンピック宣言』の

山本敦久、小笠原博毅があらためて訴える。

オリンピック、今がやめ時ですよ!

【出演者プロフィール】

小笠原博毅(おがさわら・ひろき)

神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は、カルチュラル・スタディーズ。著書に『パンデミック下の書店と教室』(共著、新泉社、2020年)、『真実を語れ、そのまったき複雑性においてースチュアート・ホールの思考』(新泉社、2019年)、『セルティック・ファンダムーグラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房、2017年)、『反東京オリンピック宣言』(共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(岩波ブックレット、2019年)他多数。

井谷 聡子(いたに・さとこ)

関西大学文学部准教授。トロント大学オンタリオ教育研究所・博士(Ph.d)。専門はスポーツとジェンダー・セクシュアリティ研究。著書に『〈体育会系女子〉のポリティクス―身体・ジェンダー・セクシュアリティ』関西大学出版(2021)、「Decolonize This!―オリンピックと植民地主義」『現代のバベルの塔』新教出版(2020)、ヘレン・ジェファーソン・レンスキー『オリンピックという名の虚構』(監訳)など

平尾 剛(ひらお・つよし)

神戸親和女子大学教授。元ラグビー日本代表。専門はスポーツ教育学、身体論。著書に『近くて遠いこの身体』(ミシマ社、2014年)、『ぼくらの身体修行論』(共著、朝日文庫、2015年)、『たのしいうんどう』(監修、朝日新聞出版、2018年)『脱・筋トレ思考』(ミシマ社、2019年)

山本敦久(やまもと・あつひさ)

成城大学社会イノベーション学部教授。専門は、スポーツ社会学、カルチュラル・スタディーズ、身体文化論。著書に『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店、2020)、『反東京オリンピック宣言』(小笠原博毅との共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(小笠原博毅との共著、岩波ブックレット、2019年)、『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(田中東子、安藤丈将との共編、2017年、ナカニシヤ出版)など。

【以下、トークの内容】

1.オリンピックの廃絶、「犠牲の祭典」を未然に防ぐために

小笠原:皆さんこんにちは、よろしくお願いします。オリンピック即刻廃止のメッセージを伝えたいということで、この4人の人間が集まりました。それぞれこれまで、東京大会に限らず、オリンピックに対して反対の声を表明してきました。元日本代表アスリート、研究者、学者でありアクティヴィスト、各々の立場から様々なメディアを通じて発信してきました。

いよいよ開幕を一ヶ月後にひかえて、6月23日にはこの日はオリンピックの日らしいですが、東京、パリ、ロス、平昌と、世界中でオリンピックに対して異議を申し立てるネットワーク行動、統一行動を世界のあちこちで発信していこうという日になります。それに合わせて私たちもそれぞれの立場からメッセージを寄せていこうということで、今日こうして集まりました。

既に皆さんご存知の通り、オリンピックとパラリンピックやるような方向で動いていますけども、私たちとしてはいますぐオリンピックは東京でやるべきでないと、なおかつオリンピックそのものを見直して廃止にもっていこうということです。それぞれに理由があるけれど、皆で共有してる部分も多いのでいちいち確かめることはしません。ただ2つか3つくらい皆さんと確認しておきたい。まず、そもそも東京大会は復興五輪だと謳って招致が成功し準備が始められてきたけれど、もはや復興という言葉はもうどこからも聞こえてこず、なおかつ、コロナの流行によって、ただでさえ人手が届かない、お金が届かない、人材が届かなかった東北にさらに遅れをもたらしている。何も変わらないどころか状況は悪化している。おまけに放射能関連のニュースも出てこない。それはアンダーコントロールされてるということではなくて、報道されてないだけであって、状況は何も変わっていない。物的にも、環境的にも。それを覆い隠すようにオリンピックに向かっているのです。

他方で、ポピュラー・メディア、つまり朝日新聞とかそういう全国紙やNHKではなく、スポーツ新聞のような類でオリンピックを疑問視する記事がたくさん出てきていることも確かです。世論調査では、よく言われるように8割以上の日本国民が中止もしくは再延期を求めていて、そのうちの何%かは廃止ということも言っているかとも思うんですけどね。なかなか表に出てきませんけど、そういう世論の後押しのキッカケになっているのがコロナウイルスであり、明らかな医療現場の逼迫であり。要するに人も足りないしお金も足りないのに、わざわざ余計な労力をオリンピックにかけていったい社会が崩壊してしまったらどうするんだという危機感、疑念疑惑が強烈に膨らんでいることも確かです。これはもうみんなも実感していることかと思いますけども。これが第2点です。で、3つめはなかなかニュースのトップ項目にはならないけど、いざオリンピックが始まってしまったら、ボランティアをはじめ、まあ1万人が拒絶したとか言ってるけど、でもそれ以外の人は行くわけでしょう。後は小中学生が競技の応援に動員されるのではないかという懸念です。横浜市とさいたま市はやらないってはっきり声明を出しましたけど、東京都23区はまだやるつもりです。子どもたちが教育の名の下にいろんなケアをされないまま炎天下の街にかつぎ出されるということがありうる。動員ですよね、動員ということがありうる。復興ってなんだったっけ、コロナ禍でどうするんだっけ、結局しわ寄せを子どもたちやボランティアたちにもたらしてしまう状況はなにも変わっていない。こういう現状を確認した所で、それぞれお話を伺っていきたいんですけど、この3つに縛られる必要はないので、即刻中止、廃止の大きな理由をお話いただければと思います。当然ここまで来たことを止めて引き戻すことにはリスクもあるし、損をする人も出てくるだろうし、弊害がでるのも当たり前だけど、そもそもここまで物事を進めてきたことそのものが障害であり弊害であり災害であると考えたら、プラマイゼロとは申しませんが、そこを頓着するところではないだろうと。それ以上にやってしまうことによる負債、これから私たちが背負わされるものを未然に防ぐにはどうしたらいいかという観点からお話を伺っていきたい。ではまず山本さん、いかがですか。

山本:コロナ禍での開催に対してオリンピック批判が、さまざまなメディアで吹き荒れてますよね。2016年に僕と小笠原さんで編んだ『反東京オリンピック宣言』を出版したときは、オリンピックに反対するということがタブー視されていました。非国民のような扱いですよね。あるいは完全に無視されるかでした。特に、スポーツの研究業界からはスルーされたわけです。東京2020への反対というスタンスは、そうした状態から始まったわけです。ましてや僕も小笠原さんもスポーツを題材に論文を書いてきたわけですから、発話の位置や権利を失うんじゃないかと思いました。オリンピックを批判することがタブー視されていて、その状態はずっと続いてきました。ところが、2020年4月、そして2021年になってますますそうした同調圧力がすっと消えて、むしろいまやオリンピックに反対するっていうことが、これは世論調査の結果にも反映されていますが、多くの人たちにとってオリンピック開催に反対することは当然だと思われてすらいます。風の変化をとても感じます。

オリンピックをこれからどうするかということですが、短期的な視野でみると、これから選手やコーチ、関係者、メディア関係者含め、海外から多くの人が入ってくる。人流も増えるわけですから、コロナ禍での開催という短期的な視野で見ると、僕の意見は即刻中止の一択です。これは変異株等々未知の株が持ち込まれることで感染者が増えていくだろうという予想は、多くの医療関係者や医療の専門家が訴えている通りです。人命や健康をオリンピック開催とのあいだで天秤にかけている段階で絶対に中止すべきです。長期的な視野でみるならば、これについては今日皆さんと後でお話したいんだけれども、オリンピックの歴史というのは近代社会の進展と重なるようにあるわけですが、この長い歴史とオリンピックが継続されてきたこれまでの時間の流れを止めるべきです。つまりオリンピックを廃絶させるということです。オリンピックの歴史とオリンピックがこれまで社会にもたらしてきたことという長期的な視野に立った場合は、当たり前のように繰り返されるオリンピックの時間を止める、つまり即刻廃絶ということです。この2つのポイントがあるのかなと思っています。

小笠原:廃絶ね。廃絶。まあ長い視野に立ってっていう発言があったけど、確かにオリンピックの始まりと同時にオリンピック反対はあった。1894年のアテネ大会からあった。みんながオリンピックに関与できるっていうことがありえなかったわけだし、選別ですね、アスリートだけでなく、携われる人・携われない人が必ずいた状態で百何十年やってきたという意味では、コロナがきかっけとはいえ、みんながここで気づいたことは、ずっと根底に流れていたことが表に出てきたっていうことだと思います。井谷さんどうです?

井谷:短期的、長期的という視点で、メディアからもよく聞かれますけど、一番懸念されることはなんですかと。私も他の研究者に比べたら短めですが10年らいオリンピックについて研究をしてきたので、言いたいことはたくさんあります。でもいま何を一番懸念してるかと言えばとにかくコロナですよね。去年の今ごろを思い出してみると、昨日発表された感染者数なんかよりも、去年の数字はずっと少ない状態で日本はたいへんな状況だったわけです。それで気が緩んで7月の終わりから、オリンピックが始まるタイミングでGo toやったわけですよね。それで何が起こったかっていうのを今さらここで私が語る必要もないと思うんですけど、それと全く同じパターンをこれからもっと感染者数が多いところからスタートするわけですよね。少なくとも去年は国内Go toでしたけれども、今年はインターナショナルCome toですよね。ということはものすごい規模のリスク…もはやリスクじゃないですよね。現実すでに昨日今日のニュースでしたかね、選手の陽性が判明していると。これから起こってくると思います。私は素人で感染症の専門家ではないですが、この1年半日本国内で何が起きたかを見てきた人は、これからの日本が本当に大変なことになるということは予測することは全く難しくないですね。

今までオリンピックの問題は活動家たちに出会って、そこで本当にひどい影響を受けた人たちに出会って、肌身で感じてきたつもりでしたけど、この夏に関しては本当に自分自身含めて、自分の親しい人も含めて自分の大切にしたいと思っている人たちの命も犠牲にされる可能性もある。それがこれだけ現実に迫ってきているなかで強行されてしまうというのは絶対に許せないですし、止めないわけはいかない状況にきている。しかも冒頭で、ここまでお金をつぎこんだんだから、とか、これで少しでも経済が、って話もありますけど、人の命がかかっているときにお金の損得勘定を入れて話をしてしまう。そういうことを私達にさせているオリンピックってそれ自体がもうやめなければならないと思います。オリンピックのそのものの批判ってたくさんできますけど、もともとのオリンピックの理念はよかったとか、色々言われていますよね。でもオリンピックが器として存在したことで、どれだけの暴力が、あるいはその人命、人権、人の尊厳の軽視が引き起こされてきたのかというのは、この120年以上のオリンピックの歴史を少し掘れば見えてくることですよね。だからオリンピックという器がある限りはそれを利用する人がいろんなかたちで人権侵害してきますし、JOCはそれを止める気が全くないということは、今私達が一番目撃しているところだと思います。これに対して活動家たちがこれまで何年も何年も現地で見てきたことを言葉にして、一生懸命伝えてきて、幸いというのか、インターネットの時代になって各地で発見されてきたことが、それは1回ずつの問題じゃなくて、ずっと同じ問題が繰り返されている(ことが見えてきた)。もちろんその時々の都市の社会の問題と合体することで、特殊な現象は起こってくるけど、通底する問題があるんだってことが活動家たちが明らかにしてきましたよね。それで少数の研究者たちがそういう声を蓄積してきた。その声がやっと人々の耳に入った時に、「あ、本当だな」って実感をもって感じるところにきてると思うんですね。だからひどい現状ですけども、活動家、研究者、ジャーナリストたちが一生懸命やってきたことが人の耳に入っている、大事なタイミングだと思います。だからこそ、このタイミングで延長・延期ではなく中止、中止ではなく廃止ということを改めて強く主張したいと思います。

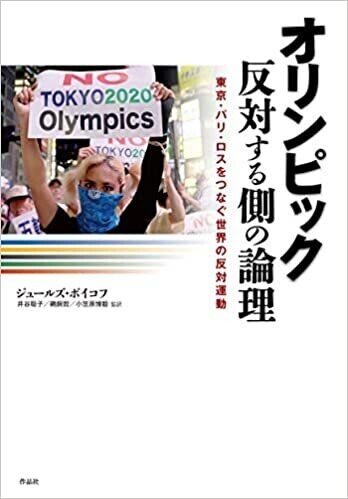

小笠原:先日、井谷さんも一緒にジュールズ・ボイコフさんというアメリカの政治社会学者を招いてトークをしました。

(『オリンピック 反対する側の論理』、作品社、2021年)

僕と井谷さんは彼の著作『オリンピック 反対する側の論理』を監訳させていただいたりしてるわけですけども、ボイコフさん、最近いろんなメディアに出ているから名前はもうみんな知っていると思うんですけど。彼はいろんなことを言っているけれど、この点見落とされがちなんですが、僕が一番大事だと思っているのは、彼がアスリートのアクティヴィズムっていうことを随分前から言っているということです。研究者、アクティヴィスト、ジャーナリスト、いろんな当事者がいますよね。いるんだけどもしオリンピックが本当にスポーツの大会であるならば、当事者は当然アスリートなわけですよね。そういうわけで、平尾さんはなんとなく反オリンピックのアクティヴィティの中だと、元アスリート代表というかなんとなくそういう役割を押し付けられちゃってる。僕らも悪いのかもしれないけれども、やっぱりボイコフが最初から言っているアスリート・アクティヴィズムということをしっかり考えて、それを反オリンピックのソーシャル・ムーブメントにどうつなげていくのかが問われていると思うんです。運動をアスリート・アクティヴィズムにどう内在化させていくのかという議論が、日本にはあまりにもなさすぎるんですよ。で、こういうこと言うと嫌われるんですよ、双方から。でも平尾さんの積極的な発言はそこの可能性を見せてくれていると思うんだけども。まあ過度に期待を押し付けてるわけじゃないんだけれども、平尾さん、現状ここまでどういうふうに見ていますか?

平尾:ほとんど3人の話で出尽くした感じはあるんですけど、さっき小笠原さんが仰ったアスリート・アクティヴィズムについてはずっと考え続けていて、今たくさんのメディアから取材を依頼されるのは僕が元アスリートだかですよね。現役時代を振り返ると、今ほど社会について考えることはなかったです。試合でパフォーマンスを残す、ファンにそれを見てよろこんでもらう。そうして自分のアイデンティティを確認していました。引退して研究者になり、そこからようやく社会的な事象を考えるようになった。

(『反東京オリンピック宣言』、航思社、2016)

オリンピックの裏側というか真実を知るきっかけになったのが小笠原さんと山本さんが編集された『反東京オリンピック宣言』で、敬愛するフリーライターから読むように勧められたんです。率直にいうととても驚きまして、自分がどれだけ無知だったのか、今までラグビーだけにかまけてきたという事実を突きつけられました。研究書を読んだことによってようやく社会におけるスポーツの役割を考え始めることができたんです。で、ここに書かれていることは、スポーツに関わる当事者として看過してはならず、真摯に受け止めなければいけないなって。

ラグビーというスポーツは、僕が現役当時は7人制も正式種目ではなかったし、オリンピックとはちょっと距離があるスポーツなんですね。だから声をあげやすかったというのは確かにあります。たとえオリンピックがなくなってもラグビー界はそれほど困らないわけですから。それでも本を読んでから1年くらいは逡巡しました。反対を表明したら仕事がなくなるかもなって。スポーツ界にいる人間がスポーツの祭典を批判することで受ける代償は小さくない。それはわかってはいたのですけれど、やはりこのまま黙っていることはできないと。オリンピックの開催は社会に大きな負荷をかける。特に社会的に立場の弱い人に対して、大きな負担がかかる。たかだかスポーツの大会を、そこまでしてやっていいのか。熟慮した挙句、最終的に出した結論が反対、返上だったんです。

さきほど山本さんもおっしゃいましたが、あるウェブ連載のコラムで反対表明をしたんですけど、その後の反応をドキドキしながら待ってたら、ほぼ無風でした。非難もないし、反論もないし、感想すらない。覚悟していただけに意外でした。僕の前ではオリンピックの話を避けるようなそんな雰囲気すらあって、それが薄気味悪かった。それがこのコロナ禍で一変して、ちょっと戸惑ってるところもあります。

5月末の朝日新聞を皮切りにたくさんのメディアから取材依頼を受けました。そのなかで僕は、アスリートはもっと意見を主張すべきだと呼びかけました。なぜアスリートをはじめとするスポーツ界から声が聞こえてこないのか。それは端的に知識と教養の不足じゃないかと、ちょっと厳しめに言ったんです。一人の人間としてこの社会を生きる上で身に着けなければならない知識や教養が、アスリートには十分に身についていないのではないかと、自らの現役時代を振り返ってそう感じます。本人の努力不足ももちろんあるとは思うのですけど、それよりもスポーツ界全体の構造に原因がある。大会で結果を残すという目的を果たすために、勉学や趣味や関心ごとに費やす時間を削って練習に励む。「二兎を追うもの一兎も得ず」の精神で指導者もそれも後押しする。暇があったら練習しろ、大会で結果を残せ、そんな雰囲気のなかで隠れて勉強したり趣味に興じたりするのは至難の業でしょう。あくまでも構造的な問題として、アスリートの知識と教養の不足があると僕は考えています。

だからといってこのまま黙認すればそれは賛同しているとみなされてしまいます。アスリートを見つめる世論のまなざしはますます厳しくなるばかりで、スポーツの価値そのものが損なわれてしまう。

先ほど小笠原さんもいいましたけど、アスリートに厳しいまなざしが向いているっていうのも、大歓声を味方に変えてプレーする能力があるアスリートなら絶対感じているはずです。アスリート自身も、困惑しながらもこの状況でいまやるべきことはなんなのかを考えているはずなんです。でもそれが、ごく一部のアスリートを除いてほとんど聞こえてこない。オリンピックがないと強化費が下りずに存続が危ぶまれる競技もあるから、そう簡単ではないことはわかります。でもね、いま言わずにいつ言うのって。世論の大半が中止・再延期に傾いてるいまこそ発言しやすいんじゃないのって。

誤解して欲しくないのですけど、ボイコットしろ、反対意見を表明しろ、といっているのではないんです。もしこのコロナ禍においてもなおオリンピックが必要で、中止されたら困るのだとすれば、当事者の立場から国民を説得するように言葉を投げかければいい。でも、そういうことすらもない。だんまりを決め込んでるように見えてしまうところに僕は非常に危機感を感じています。

オリンピックはもうスポーツではありません。スポーツに名を借りたただの商業イベントになってしまった。これはもうほとんどの研究者がきちんと指摘していることです。でも世間の大半はそうは考えていない。「オリンピック=スポーツ」だと捉えている。与えたりもらったりする感動や勇気ってなんなんでしょうね。「絆を取り戻す」というけれど、現実を見れば絆どころか新たな分断を生んでいるし、強行に開催する主催者側の姿勢をみてスポーツに「興醒め」している人すらみかけます。だから自分たちが一生懸命取り組んできたスポーツを、この先、健全なかたちで続けていくためにも、アスリートにはぜひ意見を表明してもらいたい。そんな思いでいま僕は発言を続けています。

2.アスリート・アクティヴィズムを取り戻す

小笠原:ありがとうございます。アドレナリンが徐々に出てきました。ちょっとね、さっき山本さんと今日の流れを考えていたときに、最後にたどり着きたいと言っていたところにもうたどり着きつつあるので、もうそっちから行っちゃいましょう。つまり、いま平尾さんが仰った話っていうのは、オリンピックとスポーツの関係だけではなくて、社会とスポーツの関係、世界とスポーツの関係ということです。娯楽とか、メディア・イベントとかとしてとかの興味関心っていうことではなくて、実生活なり日常生活なり、井谷さんの言葉を借りれば、命に関わる問題としてスポーツと社会の問題があってきたことはここでもう、隠しようもないくらい明らかになってしまっている。

平尾さんが仰ったように、アスリートも全員が全員、構造に巻き込まれて自分の主体的な発想を失っているわけではないんだけれども、やっぱり、それぞれどうせやるなら、自分たちが言っても何も変わらないんだったら、どうせやるならがんばりたい、メダルを獲りたい、どうせやるならお世話になった人に恩返しがしたい、どうせやるならと。アスリートの障害者施設への訪問とか、昔からあるじゃないですか。プロ野球選手がやっていたり。そういう社会奉仕活動みたいなものにメディアがこれもわざとらしく光を当てるから、だっていいことやってるじゃないかって思う人もいると思うんだけれど、もしね、アスリートたちが自分たちのパフォーマンスが社会で抑圧されている弱い立場の人や生きにくさを感じている人に勇気や希望や、1日でも明日がんばろうっていうのを一瞬でも与えられるんだと思って競技しているのであればこそ、いまオリンピックを開くことはまさに同じ人たちを苦境に立たせるんだよっていう、二律背反のど真ん中に自分たちがいるっていうことを、なんとか、察知してもらいたいと思うんですよね。まさに矛盾の結節点、交接点に当事者としてのアスリートは立たされている。アスリートの当事者性ってそこでしかないですよね、おそらくね。

で、今気づいたんですけど、この4つの画面を見ていて。井谷さんも、いわゆる体育の先生のコースに行ってたわけだし、平尾さんも元日本代表だし、山本さんは大学で周りは体育の先生予備軍な人ばかりいたわけだし、僕らはいわゆる体育やスポーツの世界の非常に実地的な部分に触れているライフコースを送ってきた人たちだなぁと思って、いま画面を見ているわけですけれども。井谷さん例えばどうですか、日本とアメリカの違いっていうのは大きく変わるかもしれないけれども。スポーツと世界の繋がりを、今こそ考えなければいけないっていうのを、自分の実感として、皆さんに言葉を届けるとしたらどういうふうに言います?

井谷:そうですね。社会とスポーツもそうなんですけど、スポーツと人、個人の繋がりっていうのももう一度見直されないといけないなと思っています。私はそんなにたいした選手でもなんでもなかったので、ペーペーでやっていて、自分に期待をして、自分でもういいかなと思ったら去れる立場にありましたし、そんなに大きな期待をされていたわけでもないので、自分が試合で大きな成績を残さないと「残念~(肩ぽんぽん)」で済むんですけど、もっとレベルの高い選手になってくると、色んなものを背負わざるを得ないですよね。そういう形で選手として活躍するっていうところに大きな意味を見いだされて、育てば育つほど、それ以外のところに自分の価値を見出すのがものすごく難しくなると思います。それから、周りも「お前がんばれよ」って、その人のためを思って本当に言ってるだけじゃなくて、ナショナリズムとかの結びつきもそうですけれども、どこかで、選手が頑張ってくれると、それに関係している属性が、関係している自分たちがいい気持ちになれるみたいなね。そこで利用されている側面ってすごく強いと思うんです。

なぜそれを思うかっていうと、私は学部はオハイオ州立大学っていうところにいたんですけれども、そこはアメリカンフットボールが、ディビジョン1で、全米チャンピオンになるような大学で。大学なのに10万人収容のスタジアム持っているんですね。私、体育のコースにいましたのでクラスメイトにいるんです。フットボールの選手が。で、「大変だね、練習」、「今度試合だね」みたいな話をするんですけれども、たまたま仲良くなった黒人の男の子の選手が怪我をした、たぶん大学二年くらいですかね。奨学金で当然(大学に)来ていますし、もう復帰の見込みがない怪我をした彼は、大学を去ってしまったんですね。あれだけスターとして持ち上げられて、奨学金で大学に来させたのに、使い捨てだったんですね、結局。そのとき彼がいなくなってしまった後の、大学のプログラムっていうのがものすごく悲しかったですし、特に、スポーツは自分と向き合う場として、自分のために、あるいはコミュニティで一緒に楽しむためにある分には、ベネフィットもあるし、多くの人が楽しむと思うんですけれども、だんだん他の人が利用するシステムになって、特に世界大会みたいなものは、それが国の思惑に沿ってなされていきますし、それの最大のものがIOCですよね。オリンピックだと思うんですね。だから、その、アスリートたちは当然、高い目標を掲げて高いレベルに行けば、それは自分の目標達成できたわけですから、喜びもあるし、その努力を見る中で技術の高さとかを周りも認識していくと思いますけれども、でもどこかで、怪我をしてもやめられないとか、ひどい話で。オリンピックの歴史の中で、成績は残せなかった選手が自殺をしてしまうような歴史もありましたよね。だから、これだけスポーツっていうものが、それを行う人間から離れてしまう状況を作るのもオリンピックだと思うんですね。

もうちょっと一言だけ言うと、私はジェンダーとかセクシャリティ研究をやっているので、女子アスリートの権利の話をよく考えるんですが、日本でも名前が知られるくらい、キャスター・セメンヤのケースのように、悲惨なスポーツからの引退を迫られた選手たちっていうのが、女子たちの中にたくさんいて。なぜあれが起こるかっていうと、女性として生まれて育って、女性代表として国を代表して世界大会に出てきたのにIOCとか、いわゆる、誰にもある意味では説明責任も負ってないし法的責任も負わない、無責任集団、非民主主義的集団が、「いや自分たちの目線から見たら〜」とか、「私達はこういうジェンダーのルールを決めたから」と。性別のルールを。あなたはそこにフィットしてないからあなたは女であることすら否定しますみたいな。そういうことをやってしまうわけですよね。そういう形で、スポーツ界を追われた選手と話したことがあるんですけれども、だいたい、(統括組織は)その責任を全く負わないですし、突然、国の輝くスターだった選手、例えばアネット・ネゲサさんみたいな、ウガンダの選手ですけども、ウガンダの希望の星だって言われてた選手が、突然スポーツ界から、陸上界から姿を消したのに、誰もそれを振り返ろうとしなかったんですね。だから彼女は、秘密裏に手術をさせられて、ホルモン療法もそのあと受けることができず、それが必要だということすら知らされないままスポーツ界を去る。ホルモンの生成する生成摘出した後にホルモン療法をやらないと、ひどい状態の体になるわけですね。更年期障害みたいなものが来るわけです。それが、放っとかれた。だからひどい頭痛で当時大学生だった彼女は大学も続けられなくなる。(スポーツで経済的に)家族を支えていたから、そういう状況だから働かなきゃいけないっていう状況に追い込まれるという悲惨な、つまりIOCが勝手に決めたルールで、あるひとりの選手の人生をそれだけ暗転させられるわけですよね。でも、そういうルールをつくった人間も、実際の手術をした人も、IOC関連の医学者ですけどもね、なんの責任もとっていない。

で、こういうことって、いまコロナかにある日本の状況とも被ってくると思うんです。そういうIOCが牛耳っている世界で、彼らの都合で決めたルールと、やり方で、そこの結果が、いろんな被害が起こることに対していっさい責任も負わないし、あの人達を訴追することはできないですよね。たとえば日本に住む人に健康被害が起こったからといってIOCを訴えることはできないんです。だからそういう超法規的な存在がありとあらゆる人権侵害をしているっていう世界は歪んでいるし、選手たちにとってもそれは長期的に見たらいいことではないだろうと思いますね。

小笠原:アスリートはオリンピックレベルとかだけではなくてね、まさにいま自分のアスリートとしての主体性の根拠は何かっていうことを、すごくこう、問いかけられるチャンスなんです。チャンスと言ってしまえば、そうなのかもしれないし。統治機構っていうのは基本的に、いかに無責任でいられるかってことが彼らのレゾンデートルだから。そこに食いついていっても、空気を噛むようなもんでね。まさに訴追できない。因果関係がないって言われたらおしまいなんですよね、そこはね。

井谷:私ばっかり話したらだめなんですけど。ジェンダー問題の一つに性別確認検査の歴史もありますけど(もう一つ問題があります)。2010年のバンクーバー大会って私が反五輪の研究に入る大きなきっかけになった大会なんですけど、あの時にカナダでは、スキージャンプ競技、女子は盛んなんですよ、カナダの中だと。でもオリンピックには、男子はあるけど女子はないんですね。開催国だったカナダの女子のスポーツのスキージャンパーたちが、カナダの憲章では、Canadian Charterっていう憲法みたいなものがあるんですけど、男女の差別は禁止されている。オリンピックで男子には競技があって女子にはないのはカナダの憲法というかcharterに反しているから入れろっていう訴訟をやったんですね。どういう判決が出たかというと、IOC、そのときはVANOCですね、カナダの組織委員会は、IOCが決めたことをやるだけの組織なので、VANOCがこの男女平等を定めたカナダの憲章で裁かれることはできないっていう判断だったんです。だからそのルールが、国で定めた、国の憲法であるいは国の法律であっても裁くことができないっていう判断が出たんですね。そういった実態がIOCですし、超法規的な、帝国的なリーチをもった組織が、これだけやりたい放題をしている。それは、活動家や研究者だけでなく、選手たちがどういうところにのっかっていって、どういうキャリアを作ろうとしているのかということにもっと自覚的になってもいいんじゃないかなって思います。

小笠原:そんな中で、何人かのアスリートの中からは、声がね、徐々に、これも僕は前から出ていたと思うんだけど、それが外の人には伝えられなかったりしてた部分は大きいと思うんだけれども、そのどうせやるならねと思っていた人たちの中からもね、これだけコロナがひどいと、どうしようか、人命を優先させなきゃいけないときにやる意味はなんなのか、このオリンピックで競技する価値というのはいったいどこにあるんだっていうことを自問自答してる人はいると思うんですよ。だからひとくちに、「コロナ転向派」っていう言葉を僕は使ったけれど、研究者や知識人とかね、ずっと取材しているジャーナリストで、コロナだからって転向したやつは本当に転向派だと思うんだけど、内部に取り込まれた状態で少しこう、あれなんだろうって思って、違う方を向いた転向派っていうのは、積極的に話を聞いて接続をしていかないといけない。AとBかな。コロナ転向派A、コロナ転向派Bかな。そういう存在が徐々に出てきていると思うんだけれど、そのへん山本さんや平尾さんあたりはどういうふうに見てますかね。

山本:うーん、新しい論調も出てきていますよね。オリンピックは社会の矛盾をあぶり出す装置なのではないかかという言説が出始めていますよね。要するにオリンピックによって、いまの日本社会の中に渦巻いているさまざまな矛盾が可視化されるという考え方です。オリンピックという鏡によって日本社会のダメな問題や腐った部分が見えてきたじゃないかというわけです。だからオリンピックって無駄じゃないんじゃないかっていう論調が生まれてきているんです。でも、このような最近発明されたオリンピック擁護の論法をはじめとして、最近、巷に溢れるオリンピック批判の言説の大部分が、じつはオリンピックそれ自体の批判には向かってないんですよ。コロナ禍での開催に対して反対であるという立場からのオリンピック批判が急増してきたわけです。それらに対しては僕も確かにそうだと思うんだけれど。

ただ一方で、「コロナだから」という条件付きのオリンピック批判は、井谷さんがさきほどIOCの問題を話してくれましたけれど、オリンピックそれ自体が大きな問題を抱えているのだからオリンピック自体をちゃんと批判しよう、廃絶しようというところに届かないわけです。むしろ、コロナ禍に便乗して吹き荒れているオリンピック開催批判というのは、「本当はオリンピックっていうのはいいものなんだよ」と言っているのです。「たまたま今回はうまくいってないよね」という立場です。「オリンピックを運営する人たちのオペレーションやオーガニゼーションやマネージメントがうまくいってないよね」っていう語りによって、逆に「本来のオリンピックはいいものだ」「オリンピックの本来の姿や理念に立ち返れ」と言っているのです。つまりオリンピック批判によって、オリンピックがリビルド(再構成・再強化)されているのです。ここはすごく注意していかないといけないポイントだと僕は思っています。

3.オリンピックからスポーツを引き剥がさなければならない

小笠原:あれですよね、先日朝日新聞で筑波大学の佐伯先生、佐伯年詩雄名誉教授が、池江璃花子選手を念頭に置いていたとは思うんだけれども、中止にしたら困る、頑張って練習してきたアスリートがかわいそうという論調はむしろアスリートに失礼であるということを言っておられた。アスリートの主体性というものを尊重していない。あいつらはあいつらで考えているんだから余計なことを言うなっていうことを書いていたんだけれども、いま山本さんが仰ったのは多分、その話と表裏一体だと思うんですよね。アスリートがかわいそうだっていう言い方も、アスリートをバカにしてる、下に見てるのと同じように、オリンピックはいろいろ問題はあるけれど、やることによって社会矛盾が表に出てきて云々かんぬんというのは、あれでオリンピックアスリートをギニアピッグに使っているようなものでしょう。実験台に使っているようなものなんですよ。人身御供として、褒めそやしてやらして、あ、こんな社会矛盾が出てきやがったと。社会矛盾が出てきたら、アスリート、お前たちなんにも言わねぇじゃねぇかって僕らみたいな人たちが批判する。そうすると矢面に立たされるのはなんとなくアスリートのような気がするんだけれど、それはちょっとおかしな話だと。

山本:完全に人質に取られているわけですよね、アスリートは。

小笠原:そういうことですよね。

山本:構造的な観点からしてもアスリートずっと人質に取られている。井谷さんが翻訳したレンスキーさんの本(『オリンピックという名の虚構』ヘレン・ジェファーソン・レンスキー著)の中でも書かれているけれども、アスリートって自由に楽しくスポーツをやる存在ではないんです。

(『オリンピックという名の虚構』、晃洋書房、2021)

だって24時間監視されてるんですよ。WADA(世界アンチ・ドーピング機構)へ居場所情報(Whereabouts)をつねに監視されている。いつどこにいるのかを問われたらすぐ応対しなければならない。そんな監視体制下に置かれているアスリートたちが、オリンピックでもてはやされるってどういう仕組みなのって思う。だから構造的にも監視され続けている。もちろんジェンダーも監視されているし、ドーピングに関しても、日常の行動に関しても監視されている。東京大会では「バブル」とかっていって、外部社会と接触しないように宿舎のような「箱」や「通路」の中に監禁されて、それで競技のときだけプレーしろって言われるわけでしょ。だからオリンピックのなかでアスリートたちはまるでゲットー空間のようなところに閉じ込められている、これはもう構造的にそうなんですよ。アスリートは、まず自分が置かれているその立ち位置や閉ざされた空間についても、さきほど平尾さんが仰ったように、自分の立ち位置みたいなものをもう1回考えてほしいなって思いますよね。

平尾:先ほどの井谷さんの話で思い出しました。引退後、使い捨てられたような感じが何年も続いたんですよね。現役時代って周りがちやほやするじゃないですか。周囲から好意的に受け止められること、僕はそこに自らのアイデンティティを見出していたんです。それが引退することで失われ、なんともいえない孤独感に苛まれました。自分のアイデンティティがスポーツにしかない。自分の存在価値はパフォーマンスすることにある。だから十分なパフォーマンスができなければ存在価値は薄まる。引退すればパフォーマンスを発揮する機会そのものがなくなるわけで、アイデンティティも失われてしまう。

ただ、そのことに対する漠然とした不安は現役時代からずっとあって。いまから思えばですけれど、知識や教養への欲望はずっとありました。でも練習で毎日が忙しいし、チームに迷惑をかけることはできないしっていうことで、無意識的にその欲望を抑圧してたんだと思います。

ただ休みの日に映画を観たりとか、当時近所にあったTSUTAYAでDVDを借りたり、ラグビー界以外の人たちと飲みに行ったりと、ささやかな抵抗はしていたんです。練習や試合以外はとにかく自分のやりたいことをやろうと、ほとんど衝動的に行動してました。当時は単なる気晴らしだったけど、今から思えばラグビーしかできない自分にはなりたくないと無意識的に願っていたのかなって。

3人の話を聞いているとこれまでの経験が言語化されるというか、整理されていくような気がします。だからこそアスリートはパフォーマンスを高めるだけではなくて、自分を客観視するというか、社会において自分の立ち位置を俯瞰的にみる習慣を身につけなければと思います。

山本:言い訳せずにパフォーマンスで結果を出すというのがアスリートの使命なんだと言われている。それは裏返せば、言葉をもつべきではないっていうふうに捉え返すこともできる。それで、バッハ会長が一番罪深いなあと思うのは、アスリートたちはパフォーマンスで結果を出す存在なんだっていうふうに規律訓練されている存在だっていうことをバッハ会長はわかっている。なぜなら彼も金メダリストだったからです。言い訳せずに結果を出すというアスリートの姿や使命をバッハ会長は裏返してしまう。つまり、アスリートは口を挟むなと。言葉を発するな、と。だから彼は平気で2020年1月にアスリートたちの政治的パフォーマンスの禁止を打ち出すわけですよね。アスリートはたしかに身体で結果を示せと。たしかにそれがスポーツの魅力だし、スポーツの特異性ではあるんだけれども、バッハ会長はそれを反転させて、お前たちは語る存在じゃないんだから政治的な発言をするなというふうにしてアスリートたちをますます語れない場所に追いやっていく。だからアスリートたちが自ら話せない部分もあるけども、他方でIOCの会長や役員たちがプレッシャーをかけているんですよね。政治行動の禁止。政治パフォーマンスの禁止というのをバッハは明確に打ち出している。

でも、事実としてアスリート・アクティヴィズムの歴史は長いわけですよね。1968年のメキシコ大会の表彰台で拳を突き上げた二人の黒人アスリート、スミスさんやカーロスさん。白人でありながら、反人種差別運動に同調したピーター・ノーマンといった偉大なアクティヴィストたちがいます。だからずっと続いてきたアスリート・アクティヴィズムの歴史があるんです。でも彼らはスポーツの現場から排除され続け、歴史からも排除されていく。そういうふうにIOC、そのときはブランデージが会長でしたけども、ブランデージからバッハに至るまで、アスリートたちの口を塞ぐ、あるいは機会を取り上げていくっていうことは延々と50年以上繰り返されてきたわけです。だからそれがいまのアスリートたちの心的構造を歴史的につくってきているわけですよね。

平尾:そこでつい感情的になるのは、バッハもコーツも元アスリートなんですよね。アスリートの気持ちがわかるはずなんです。わかった上でこういう高圧的な態度とったりアスリートたちの声をあげることを禁止するというのが、もうなんていうのかな、憤ると同時に悲しくもなる。わかるはずなのに、さらにその上に自分たちの組織を君臨させてものを言わせないようにするっていうところが、罪深い。

小笠原:わかるが故に、かもしれないですけどね。

山本:彼は大学生のときに金メダルをとったあと、当時IOCの役員たちの前でアマチュアリズムをオリンピックから廃止してくれっていう演説をしているんです。皮肉な話ですよね。自分はそういう訴えを、アマチュアリズムの思想をオリンピックから排除するためのきっかけをつくったにも関わらず、今度はそこに商業主義をぶちこんでいく。自分はそこでつくられた新しい場所で、また権力を奮っていくわけだからね。だからわかっているが故にというところはあると思うんですよね。

小笠原:そういうアスリートと一口に言ってもね、その中でやはり生存競争があり、バッハやコーツ、竹田恒和だってさ、乗馬で出てるわけでしょう。竹田って、賄賂もらった親父のほうね。そういう人たちがのし上がってピラミッド構図をより強固なものにしていき統治を完成させていく一方で、私たちはやっぱりマラドーナとかアリとか、使い捨てられていく…だからロナウジーニョもそうでしょ。あの人2回くらい牢獄入れられちゃったもんね。脱税かなんかで。要するに、オリンピックとかに限らず、超一流のアスリートになったとしても、それが自分への配慮っていうものを十全にできる存在にはなりえないっていうことは明らかなわけで。

バッハやコーツみたいな人たちは、その中でふるいにかけられてのし上がっていった、やっぱり有る種の生存競争に生き残った強者なんですよね。アスリートが全部強者なんだとかアスリートが全部ギニアピッグなんだっていう言い方も非常に乱暴なんですよ、おそらく。そのなかにもさまざまなレイヤーがあり、そのなかでも、自分はアスリートとしてっていうだけではなくて、自分が男性なのか女性なのか、強い人間なのか弱い人間なのか、いまこれを選択すべき人間なのかそうじゃないライフコースを選ぶ人間なのかっていう、自己への配慮をできる存在とできない存在を、自分で決められないっていう状態がすごくベースにあって。参加することに意義があるとかね、ダイバーシティとか、その上に乗っかってるだけだから。すごくこう脆いものを、巨大な偶像のようにして、何十年も見てきたっていうのがオリンピックだと思うんです。たぶんみんなもう気づいているんですかね。どう井谷さん、もう気づいているんだよね。

井谷:うーん、どうでしょうね。個人のことはわかりませんけれども。でも1つ、小笠原さんが仰ったこと、平尾さんが仰ったことを考えていて、選手が選手でなくなったときのアイデンティティをどこに見出すのかっていうときに、本当に大変な問題だっていうのは、自身もしょうもない選手でしたけども、それでもトランジションは難しかったのを覚えています。成績を残せば残すほど神格化されていきますよね。特にオリンピック選手ってなると、世界選手権のメダリストとは全く扱いが違いますよね。オリンピアードっていうとなにかそれだけもう神の領域みたいなことになってしまって。そういう造りをIOCはあえてやってきましたよね。オリンピアードっていうのを世俗の宗教的なものとしてつくりあげる。だからこそ、これだけ崇拝されるし、それへの批判がタブー視されるわけですよね。宗教の評価は置いといて、やっぱりナショナリズムにもとづいた、大衆の崇拝に基づいた宗教的なものですよね。それの拡大したのがオリンピックであるってなってくると、そこまでたどり着いた、その近くにいるだけでも、自分が何者かになった気がすると思うんですよね。もちろんオリンピアンになれば「すごい」ってもちろんもてはやされますし、そこから引退して、そのスポットライトが当たらなくなった後、いかにオリンピックにしがみつくかでみんなが自分の価値を維持しようとしているような気がするんですよね。だからバッハなんかはその典型だと思いますね。神格化されているようなかつてのオリンピアンとして、どうやって自分の存在価値とか、社会への影響力を維持するかってなったときに、IOCのメンバーになる、さらにそこの会長に君臨することで、神様でいられるわけですよね。スポーツ界の。でもそれって、ものすごく危険だと思います。スポーツの危険なところってそこですよね。ものすごい日常生活の話に戻すと、今、学校の体育嫌いの研究とかをやっているんですけれど、(体育)嫌いだっていう経験をした子たちは、スクールカーストの底に置かれるっていう(ことを言うんです)。スポーツができる子はスクールカーストの上にいくし、できない子は下に置かれる。だからそういう人の優劣を決めるような道具として、すぐに使われてしまって、それを学校規模で、都道府県の規模、国の規模、世界規模でやったその頂点にオリンピックがあると思うんですね。だからあれほど人間の平等性を破壊していくような、特別な人間であるみたいな、そういう価値観を植え付けていく機会っていうのもオリンピックだと思いますし、だからそこにすがりたい選手の気持ち、若いですからね、選手たちって多くの場合は。責めづらいところはある。でもそれを利用し続ける大人たち。若いオリンピアンたちがそこで活躍し、輝き続けて、求心力を持ち続けることで一番利益を得ているのはその選手達じゃなくて、その栄光の光によって儲け続ける、そこから離れられないでっかい大人たちなわけですよね。だからそこはアスリートたちにがんばってほしいと思います。「いや、あんたたちもういいから」と。自分たちのところにスポーツを戻していきたいと、そういうふうに動いてくれたらいいなと思います。

小笠原:バッハとかコーツっていうのは別に、自分の才覚でね、まぁもちろん才覚もあるのかもしれないけれども、それだけで君臨しているんじゃなくて、やっぱり資本主義とうまく結びついたやつがふるいに落とされないように生き残っていくようになっていってる。だから当然こういうことを言うとね、スポーツで儲けて何が悪いんだとかね、お前たちが言っている主体性とか自己実現みたいなものはお金に換算されて何が悪いと言う人もいるでしょう。それで生きていけるんだったら何が悪いんだって。それに実は最後まで抵抗していたのはセバスチャン・コーのような人なんだよね。没落貴族や不動産だけで食っていける人は、市場に投資をしなくていい。でもそれはいわゆるアマチュアリズムを作ってきた人たちですよね、生業に関係なく競技できる人たち。

それは置いといて、そういうふるいにかけるのは、実力とか、努力とか、それこそ与えた感動の度合いでふるいにかけられているんじゃなくて、運営していくための資金集めや企業とのつながり、グローバル資本とのネットワークづくりに長けたやつがやっぱり残っていくとなると、それは当然祝賀資本主義っていうのである程度説明ができると思うんだけれども、今回のこのIOCのさまざまな、言葉ヅラでもそう、物理的にもそう、日本に対するやり方を見ていると、どうもこれは、たしかに資本主義が重要なんだけれども、受容と供給とか、市場経済とか、投資をしてそのぶんフェアに回収してとかっていう、根本的なリベラル資本主義の原理とは全然違っている。延期の費用は全くプラスの見返りがない国民の税から賄われるっていったら、要するに略奪ですよね。略奪経済でしょう? パーッとやってきて、ちょっとお前ら金出せって言って。資本主義にもなっていないっていうところを見ていかないと。ホリエモンとか三木谷とか橋本とか、最近はなんとなくオリンピック反対みたいなこと言ってるけれども、金になって何が悪いっていう人たちじゃないですか。それは正当な経済活動だからいいじゃないかって最終的には言う人たちじゃないですか。竹中平蔵ももちろんそうだし、全く正当じゃないのに、正当な経済活動だからっていう仮面を被せられるようなきっかけを、資本主義という名前が与えちゃってる。確かにそうだよね、そうだよね、

でも資本主義ってそんなもんじゃない、何が悪いのって言われた時に、理論的な反論ができないんですよ、東京の場合。だって略奪されているから。ね(笑)。それってアスリートの心もそうでしょう。立場も略奪されている。これ略奪、犠牲、たしかに犠牲だよ。犠牲なんだけどその犠牲はおそらく略奪と表裏一体なの。略奪の対象にいま成り下がっている…というか平尾さんなんて、そういうのキャリアの後半とか感じてたんじゃないんですか?

平尾:そうですね、実感的なことをいえば「俺の方が活躍したのにまたあいつがインタビューされてるな」みたいなこともありましたね(笑)。でもそういうなんていうかな、特権的な立場に置かれた人たちへの、自分では認めたくないような嫉妬みたいなものはありましたね。

ちょっと小笠原さんの発言を受けた形ではないのかもしれないけれども、さっき井谷さんが仰ったスポーツの危険性、体育嫌いの人たちがスクールカーストの下に置かれるっていう、ね。その話を聞いて思うのは、やっぱりスポーツって競争なんです。競争って勝者と敗者を生むわけですね。幼いときからときから長らく、たとえば小学校のときから勝者だけが賞賛され、敗者には屈辱が与えられるという競争原理に晒されると、それが心に堆積されて考え方や価値観が競争的になるんじゃないかと思うんです。たとえば、仲の良い友達とレギュラー扱いしなければならないこともあるわけで、これって心身が未発達な子供にとっては過酷ですよね。たえず競争原理に触れ続けると、世の中を生き抜くためには競争は必要だ、競争がもたらす心理的負担に耐えてこそ人として強くなれるというような考え方に染まりかねない。

元アスリートのバッハ会長にしても、引退してもなお競争原理を内面化したままで身を立てようとしたのではないかと思うんです。他者より秀でる、つまり勝利を渇望してなりふり構わず行動した。

でも競争原理って、いうなればパイの奪い合いですよね。よく野生動物の世界は弱肉強食で、生き抜くためには競争が不可欠だっていうけれど、違いますよね。生存戦略としてまず最初にあるのは「共生」じゃないですか。お互いに助け合うことで生き抜く確率は高まる。ただ、そのプロセスにおいてはどうしても戦わなければならない場面は出てくる。自分の命が奪われる恐れがあるときがそうです。そのときは戦闘モードに切り替えて、あえて戦う。争う。身の危険があるときに限って人も動物も戦うんです。

共に助け合うこと、つまり「共生」が基本であって、限定的な条件において競争は許容される。そこから考えると、スポーツ界における競争原理の扱い方はすごく雑だと思います。競争原理は、もっと丁寧に扱わなきゃいけないんです。本来スポーツって、競争原理の丁寧な扱い方を身をもって学ぶためにあるんだと思う。競争原理の取り扱い方を、長らく時間をかけて、それこそ幼稚園から中学ぐらいのまでの間に、子どもたちの傍らに立つ指導者をはじめとする大人たちが繰り返し教える必要がある。そうしないと、勝ち続けた人たちはずっと勝ち続けるために傍若無人に振る舞い始めるし、競争でふるい落とされた人への「惻隠の情」も湧かなくなる。それこそバッハやコーツといったタイプの人間を構造的に生み出してしまう。

この話をすると、競争はよくない、優劣をつけることをやめればいいなんてナンセンスだと必ず言われるんですけど、そうじゃないんです。否定しているんじゃない。そうじゃなくて、丁寧に扱いましょうよってことなんです。

スポーツには競争が過熱する危険がある。ここに落とし穴があるんだよっていうことは自覚しておくべきだと思います。

山本:すごくよくわかります。スポーツの中に競争ってもちろんあっていいわけです。だけど、競争というのはいくつかあるスポーツを楽しむための文化的仕掛けのひとつなんですよ。競争すると楽しいっていうのがあるじゃない。でもそれはいくつもあるはずのスポーツを楽しむためのエレメントの一つに過ぎない。オリンピックモデルという競技舞台は、競争だけを過剰に肥大化させ、そしてそこに適応できるような人格をつくりだすような仕組みをつくりだしてきた。だから競争を全部やめろじゃなくて、スポーツの中には競争っていうエレメントもあるけど、それ以外の楽しみのためのエレメントはあるよということの確認をもっとしていかないといけない。競争だけを肥大化したオリンピックは、これはちゃんと問題にしていかなければいけないと思いますよ。

小笠原:先日、ジュンク堂なんば店でのトークで井谷さんが仰っていた、科学と合理性を知識に求めるっていうのと、オリンピズムによるスポーツの再構成の仕方っていうのは表裏一体だっていう、非常に、近代主義の現れ方だけじゃなくて、根本的な考え方に根付いているんじゃないかっていうのはここで確認しておいていいと思う。1時間経ちましたので、一応最後に、即刻絶滅…じゃない即刻廃絶するには、ということで一言ずつお願いしたいと思います。どなたからでも結構ですが、何をしましょうか?

平尾:じゃあ僕から言っていいですか? 先ほども話をしたんですけれども僕は現役選手だったころにここまでオリンピックをシビアに考えることはできませんでした。きっかけになったのは、これまでたくさんの研究者たちが積み重ねてきた研究なんですよね。いまオリンピックそのものに疑念を抱いている人たちにはぜひ専門書を手にとってほしい。コロナ渦において人の健康や命よりも開催を優先するなんてことはおかしい。生活すらままならない人もいるのになぜ開催するのかがわからない。そう肌感覚で感じながらも、そのおかしさを論理的に理解し、説明できる人は少ないと思うんです。でもね、あるんです、オリンピックに関するさまざまな研究が。たとえ一冊、いや収められた論考をつまみ読みするだけもいいと思います。オリンピックの実態を知ることを通じて、いま私たちが生きる社会をもう一度考え直す、そういう機会にしてほしいと思います。テレビやネットやSNSで目にする速報性の高いニュースももちろん大切ですけど、ちょっとだけ立ち止まって、精緻に練り上げられた論考にぜひとも触れてください。僕からは以上です。

井谷:すいません、まだ猫たちが運動会を繰り広げていて、あれいいなと思います。楽しく動き回っている。それが遊びとスポーツの原点なのかなと思うんですけれども。平尾さんには研究者のことを評価していただいたので、私からのメッセージは、活動家たちへのメッセージとしたいと思っています。これまで多くの研究者が、私を含めてですが、気付かされた瞬間はやっぱり活動家たちのメッセージだったと思うんですね。ずっと現場で本当に影響を受ける人達とともにあってよりよい世界を目指す、で、(社会)正義を求める活動をしてきたなかで、研究者たちもその人たちの声を聞いて、その人達の声を吸い上げることによって、理論化していったと思うんです。先ほど話しましたけど、今はインターネットのおかげで世界がつながってきて、活動家たちもつながってきて。で、オリンピックって2年ごとに移動するので、それぞれの活動家たちが蓄積した経験をなかなか次にバトンパスできなかったんですね。でも、それがものすごくできるようになってきたっていうのをこの何年かで私も目撃しましたし、これだけ止めるチャンスが来たことはかつてなかったと思います。なので、私もできる限り、活動家たちの声を拡大していくような形で(頑張りたい)。いろんな立場の人たちが、フェミニストの立場の人たちも立ち上がっていますし、反戦運動やってる人も、貧困問題扱っている人も、スポーツの研究している人も、今みんな手を結んでいるっていうのは本当にかつて見たことがない。ひどい状況だけれど素晴らしい状況が生まれてこようとしている。だからこの瞬間をよりよい世界に目指すために、連帯して、もう1回(社会を)作り直そうっていう、本当に大事な瞬間だと思います。それをすることができたら、オリンピックをやめさせることができるし、その先ですね。オリンピックが廃絶された後の、先の世界に、少し希望が見いだせるんじゃないかって思っています。

小笠原:先程、井谷さんが入って来る前に平尾さんともちょっと喋ったんですけどね、やっぱり、しんどい活動なんですよね。ここにきてさらにそのしんどさが増している。結局オリンピックを止められないということになると、徒労感とか疲労感っていうのがやっぱりどうしても現場にもあるし、我々にもあるし、いろんな人に、反対してきた人たちにあると思うんだけれども、そこで諦めたり、手を抜いたりドロップアウトしたりすることが、相手の思うツボだっていうのはやっぱりあるんですよね。諦めずに、ローキーでずっとやっていくっていうのは大事だし、そもそも生活体験としてオリンピックの被害を受けている状況にある人間たちっていうのはオンもオフもクソもあったものじゃないので。常に虐げられている状態を生きているわけで。そこに関しては、粘り強く、終わりがあるもんじゃないっていうくらいの思いでやらないとだめだと思うんですよ。正直しんどいですけどね。

小笠原:最後、山本さん簡単に。

山本:僕やっぱりオリンピック教育をちゃんとしたらどう? って思ってて。要するに今のオリンピック教育じゃなくて、オリンピックがこれまでどういう問題を起こしてきて、どうやって社会を痛めつけ、どうやってアスリートたちを苦しめてきたのかっていう意味での、オリンピックの事実をちゃんと話すっていう場や教育の場を、たくさんつくっていくっていうことが大事なのかなって最近思っています。まあ、それを教育と呼ぶかどうかわからないけれど、それが僕らのこれからの仕事なのかなっていうふうに最近思っているところです。

小笠原:ありがとうございました。

記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。