写仏部作品No.13『中国の初期仏像』

先日、根津美術館を訪れた際のnoteで、最後にこのように書きました。

入ってすぐのホールには仏像が並んでおり、写真撮り放題でした。

ここだけでもお腹いっぱいになるほどの楽しい空間だったのですが、いずれまたご紹介できればと思います。

なぜお腹いっぱいになるほど楽しかったかと申しますと、日本に仏像が伝わる以前の、中国やパキスタンの仏像が陳列されていたからです。

『弥勒菩薩立像』

クシャーン時代3世紀 石像 高さ153センチメートル

クシャーン朝はガンダーラ仏が一番花開いた時代。

そしてこの頃は弥勒菩薩信仰が高まりをみせていました。

原始仏教ではブッダの具象化は禁じられていました。仏さまを最初に像にしたのが、ガンダーラ美術。(マトゥラー説もあり)。

ウェーブのある髪の毛をお団子にしていて、これがのちに肉髻になりました。

目の縁が深く、鼻梁が高く、彫りの深い顔だち、着衣の細かい襞は、彫刻技術の高さを物語り、まっ先にギリシャ彫刻が浮かびます。

シルクロードの交易が東アジアへもたらしたヘレニズム文化、と遠いご先祖さまへ思いを巡らせると、ガンダーラ仏に心惹かれるのは、イケメンなばかりが要因ではないのです。

『如来三尊像』 石造 中国・北斉時代(550-577)

北斉時代の仏像が大好き。

にこーっとしていて可愛いでしょ?

中国の初期仏像については、Himashun部長が以前、日本仏像史前史として、記事にしてくださっています。

Himashun部長のページがなくなってしまい、今は確認できません。

写仏のために取っておいたスクショをご紹介させて頂きます。

北斉時代の半跏思惟像。

なんて可愛いんでしょう。

写仏しました

こちらも、Himashun部長の記事から。

可愛いでしょ。

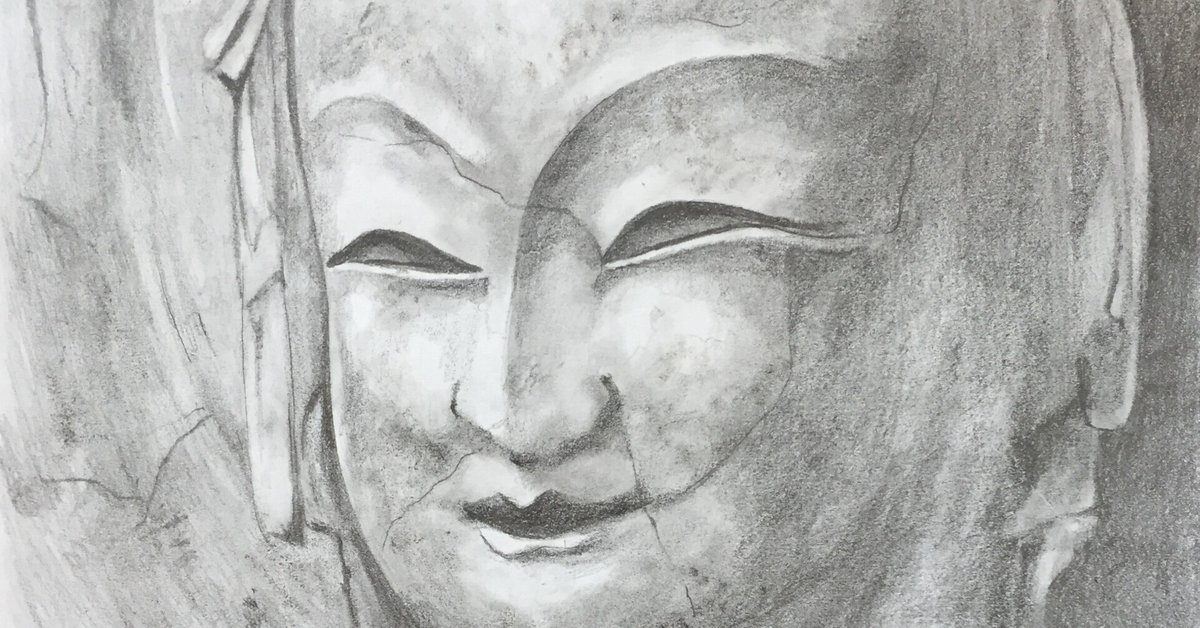

『如来坐像頭部』 天龍山石窟第16窟 中国・北斉時代 6世紀

切れ長の理知的な目、豊かな頬と引き締まった口、まさに日本の天平彫刻の源流ですね。

この仏像について調べているとき、興味深いことを知りました。

天龍山石窟の石仏は、ほとんどが盗鑿され、海外流失し、根津美術館にあるこの頭部も、その中の1つだというのです。現地では首のない彫像が並んでいる状態だとか。

もちろんコレクターたちが盗んだわけではなく、売っているものを購入したのです。

東博は2020年に『館蔵 珠玉の中国彫刻』というタイトルで展示会をしています。

その際、所蔵している頭部と、現地に残された胴体の写真を、並べて展示したそうです。

右上の「如来頭部」は根津嘉一郎氏寄贈なんですって。

東京国立博物館

HPhttps://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2065

ロビーには展示されていなかったのですが、2023年5月、根津美術館開催の『救いのみほとけ お地蔵さまの美術』で展示された仏像さまです。

重要文化財『地蔵菩薩立像』

平安時代 久安3年(1147) 木造彩色 像高160.0cm 根津美術館蔵

いかにも貴族が好みそうなやさしいお顔立ち。

https://artexhibition.jp/topics/news/20230526-AEJ1406259/

こちらも写仏してみました。

色えんぴつです。

note写仏部のマガジンもなくなってしまいました。

部長、Come back (T_T)

最後までお読みくださり、ありがとうございました。