累計100万部突破! 小学生に大人気の怪談シリーズの裏側

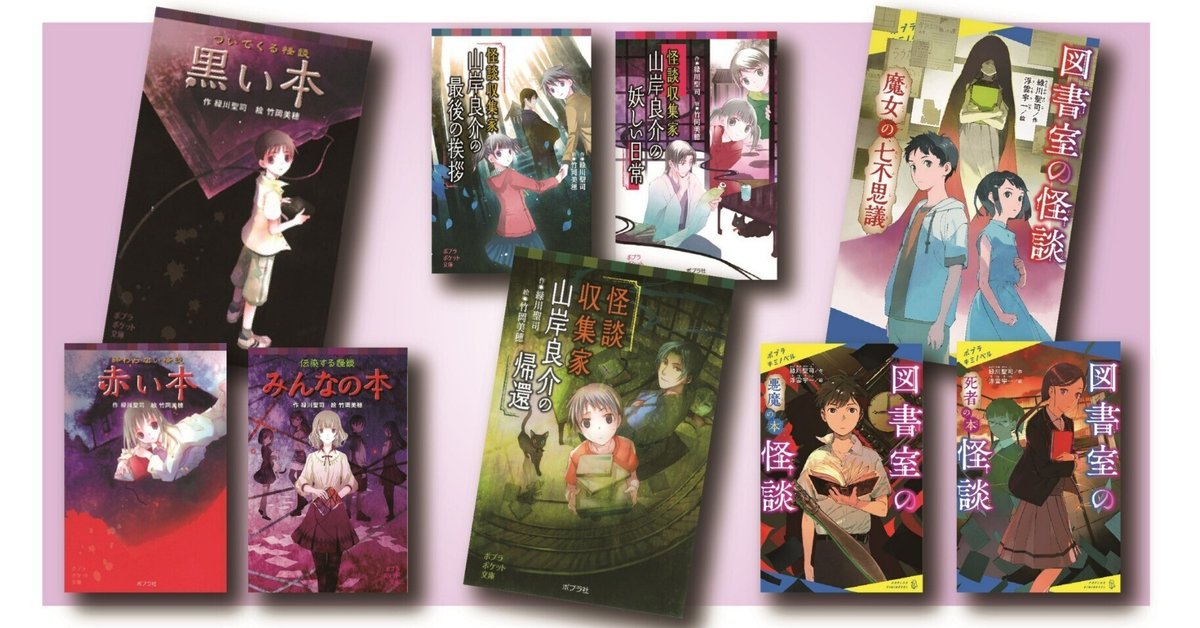

主人公はとある怪談本を読んでいる。すると、本と同じような怖いことが周囲で起こり始め、まるで怪談の世界に取りこまれていくような恐怖体験を味わえる「本の怪談」シリーズ。「本の怪談」に登場する、変幻自在の謎の人・山岸良介の冒険をえがいた「怪談収集家」シリーズ(以上ポプラポケット文庫)。「本の怪談」シリーズは2010年、「怪談収集家」シリーズは2015年にそれぞれスタートし累計100万部を突破しています。著者は緑川聖司さんです。

現在は図書室を舞台にした「図書室の怪談」シリーズを「キミノベル」で執筆中。最新刊『図書室の怪談 魔女の七不思議』は今月刊行されました。

児童文庫で怖い話といえば、緑川さん! 怖~い話が生まれる原点について聞きました。怖い話をしていると、なにかが寄ってくると言いますが、なにも起こらないことを願うばかり……。笑。

緑川聖司(みどりかわ せいじ)

『晴れた日は図書館へいこう』(小峰書店)で日本児童文学者協会長編児童文学新人賞佳作を受賞し、デビュー。作品に「本の怪談」「怪談収集家 山岸良介」「図書室の怪談」シリーズ、「七不思議神社」シリーズ(あかね書房)、「絶対に見抜けない‼」シリーズ(集英社みらい文庫)、 「晴れた日は図書館へいこう」シリーズ(文庫版/ポプラ文庫ピュアフル)など多数。大阪府在住。

後藤正夫(ごとう まさお)※以下、G

ポプラ社編集部勤務。キミノベル編集部にて「図書室の怪談」シリーズ他児童文庫を多数手がける。ここしばらく、在宅オジサンと化している。

荒川寛子(あらかわ ひろこ)※以下、A

ポプラ社編集部勤務。キミノベル編集部在籍。ポケット文庫時代に「本の怪談」「怪談収集家」シリーズを担当。

1、 もう書くのをやめようと思っていた

G:『図書室の怪談 魔女の七不思議』は無事発売となり、ありがとうございました!

A:お疲れ様でした~! (パチパチ! 本を手にとってながめる)「図書室の怪談」シリーズは、今までサブタイトルが「悪魔の本」「死者の本」「黄泉の本」と、ずっと「本」が入っていましたが、今回は「魔女の七不思議」なんですね!

緑川:タイトルが『本』じゃなくなってる! って思いました。笑。Gさんが気に入って、こうなったんです。笑。

G:最初、「七不思議の本」という仮タイトルがあったのですが、本文中に「魔女の七不思議」というワードが出ていたんです。それになんか、ピンと! 舞台は田舎の廃校になった小学校。しかも魔女が登場!? この2つの言葉がシンクロすると、新たな恐怖の伝説が生まれそうな気がしたので、あえてそのタイトルにしちゃいました。笑。新刊の紹介はのちほど、改めてしていただくとして、まずは「本の怪談」シリーズについてお聞きしたいと思っています。

「本の怪談」と「怪談収集家」シリーズは荒川が担当、一昨年、彼女が休みに入るということで、「図書室の怪談」からは僕が担当なんですが、そもそも始まりは何だったんでしょう? (「本の怪談」シリーズとは……作中に怖い本が現れ、その本を主人公が読んでいく。すると主人公のまわりでも怖いことが起こる。作中に登場する怪談本と、本を読む主人公の恐怖体験という、二重構造の恐怖が味わえる物語です)

緑川:『晴れた日は図書館へいこう』を読んでくださった荒川さんから『7days wonder』(青春ミステリー/2009年刊)というアンソロジーのご依頼をいただいて、ポプラ社さんとご縁ができて。その後、某新人賞ですごいダメージのある落ち方をして、もう書くのをやめようかと悩んでいたんです。それで、どうせだったら足掻けるだけ足掻いてみようと思って、「こんなのが書けます」とあちこちに企画を送った中の1社がポプラ社さんでした。

僕としては、いくつか送った中で他の話が本命だったんですが、「本を読んでいたら怖いことが起こる話を考えてるんですけど」と言ったら、「それいいですね」と。そこから『黒い本』を書いて。『黒い本』が書き終わるころに「実は、もう1冊くらい書けます。『赤い本』とかどうですか?」って提案したら「じゃあ、それも一緒に出しましょう」みたいな。たぶん、とんでもないスケジュールだったんですけど(苦笑)。

A:大学で噂や都市伝説などを社会学の観点から研究されていて、卒論のテーマが「学校の怪談」だと伺って、じゃあ、ミステリーではなく、ぜひ怪談をお願いします! と。営業部から、2冊並べて売ったほうが書店で目立つと言われて、恐る恐るお尋ねしたら、出来るかも、と⁉ 突貫スケジュールで2冊書いていただいたんですよね。そこから毎年2~3冊の定期刊行でお願いして、気づいたら20冊以上になりました。

緑川:僕、昔から長編は苦手で。でも短い怪談は得意だったので、それで1冊の本を出すにはどうしたらいいかを考えて、短編集なら書けるんじゃないかと。ただ、せっかく一人で書いているのに、短い怪談が続いてるだけだと面白くないので、短い話がたくさん載った怪談の本を読む子どもを主人公にしたらどうだろうっていう風に考えたんです。

A:そちらが人気になり、その後いろんな色の「本の怪談」を書いていただきました。黒、赤、白…最後は色がなくなって、『あなたの本』『わたしの本』などもありましたね。でも最初にいただいたプロットの中には「怪談」系のほかに「アイドル×探偵」というのもありましたよね。笑。

緑川:『アイドル探偵』は、「怪談が落ち着いたらいずれ」みたいな話をしてて、結局10年以上たちましたけど、まだ実現していませんね。自分では元々ミステリーがメインのつもりで持ちこんでみたら、結果として怪談になったという感じです。

G:「アイドル探偵」もいつか読んでみたいです。笑。

一度はやめるかどうか悩んだ先のタイミングだったんですね。しかも、サブアイデアだった「怪談」から大きなシリーズが生まれた。

A:2021年、キミノベル創刊時に新しく「図書室の怪談」シリーズを書いていただきましたが、生まれたきっかけはなんでしたっけ?(「図書室の怪談」シリーズとは……呪われた本を読んでしまった子を主人公に、全国の図書室を舞台に物語が展開。主人公は各巻変わるが、シリーズを通して謎の人、久我さんと綾目さんが登場する)

緑川:確か、Aさんからのアイデアだったかと。笑。

A:そうでしたっけ?(とぼける)緑川さんといえば、やはり怪談で、本関係がいいなと思ったので、そこから考えたかもしれません。笑。大人向け文庫の「晴れた日は図書館へいこう」シリーズ(ポプラ文庫ピュアフル)が”図書館”がテーマだったので、こちらは子どもたちにも身近な「図書室」で、お願いしたんですよね。

G:小説のテーマは、著者からの提案で決まることも多いですが、こんな風に、編集者からのちょっとした提案から、決まることも少なからずあります。著者と編集者とのコラボですね。編集者も重要なのです。自画自賛。笑。

「図書室の怪談」を始めるにあたって、「本の怪談」との違いは、なにか意識したことはありますか?

緑川:「本の怪談」のときは、あえて怖いタイトルを避けていたんです。まあ、『呪う本』とか『闇の本』なんかもありますが。でも、レーベルも変わるし、今度は本気で怖いやつにしてみようというのもあって「死者」とか「黄泉」とか「悪魔」とか、タイトルから怖そうなものにしてみました。ただ、「図書室」ってすごい設定が限られてるんです。普通に考えると、図書室って学校のイメージなので、シリーズの途中からはひたすら学校以外の図書室がどこにあるかを探していました。笑。

2、作家を続ける中で、一番大変なのは〇〇

G:「本の怪談」も「図書室の怪談」も作中に怪談本が登場し、主人公はその本を読んでいる。そして、主人公のまわりにも怪異が現れるという展開が多いですが、両シリーズともに、1冊に、かなりの数の怪談が収録されていますよね。その点でのご苦労はありますか?

緑川:ぶっちゃけ、過去の自分の作品とかぶらないようにすることが一番大変です。

A:過去の自分と!?

緑川:世に出ている怪談と多少重なるのはしょうがないけど、自分が以前書いたものと重なるのは避けたいです。別に、同じ怪談を書いたらダメってわけでもないんでしょうけど。

子どもにウケる怪談はどう書けばいいですか? ってよく聞かれるんですけど、それは正直僕にもわかりません。ただ、自分の感覚ですけど、グロかったりどぎついヤツは、子どももそんなに好きじゃないかなと思って、あまり出さないようにはしてます。僕自身も、虫とか気持ち悪いのは苦手で……笑。

あとは、わかりやすいように、というのを心がけています。大人向けの怪談の場合は、とにかく怖い話とか、なんとなく不気味な話というのを狙ったりもするんですけど、子ども向けの場合はまず第一に、わかりやすく書かないと面白がってくれない。怖さだけだったら別の書き方もあるんですけど、怖くてわかりやすくて、しかも面白い話っていうのは、すごく難しいです。

A:なにがウケるのかは難しいですね。虫は私も苦手です。笑。ネタ探しはそんなに大変ではない…?

緑川:ネタより外枠の設定の方が大変です。作中に本が出てくるじゃないですか。その本に載っている短編を書くのはまだ何とかなるんです。それをストーリーに絡めるのが難しい。「本の怪談」シリーズからずっとですが「読んだら何か悪いことが起こるのに、読み続けなあかん設定」を作るのがすごい大変。(「あかん」→緑川さんは関西人です)

それプラス、実際に設定が決まって走り出したら、その流れに沿った怪談を作らないといけない。例えば、お婆さんが追いかけてくるけど結局逃げ切れる怪談がここに必要、みたいな、ある意味すごく限定された話を考えないといけない。

A:悪いことが起こるなら読むのをやめればいいじゃない、というと話が終わっちゃいますね苦笑。でも様々なシチュエーションにあった怪談を次々と書いてくださるのは、緑川さんの本当にすごいところだと思います。

緑川:あと元々好きなこともあって、怪談本はとにかくたくさん読んでます。ただ、ネタ自体はどっからでも引っ張れる。それこそ、今このインタビューの録音に誰かの声が紛れこんでいたら……とかで、広げていけば。

G:そんなこと言うから、ほら、何もしてないのに録音、止まっちゃいました。って、ウソです。笑。

緑川:あと、この目の前のテーブルの下から子どもの顔が覗いてたら……とか。笑。

G:ちょっと変なものが登場するだけで、いっきに世界が変わっちゃいますね。

緑川:本当にどこからでもネタは拾えます。

3、超オリジナル! 緑川さんの書き方

G:原稿の書き方は、作家さんで違うと思いますが、緑川さんは最初に割と長めのプロットを出してくださいますね。

緑川:下書きの下書きみたいな感じですよね。

A:そこから途中の段階の原稿を何度か拝読して、感想をお伝えして、段々完成原稿になっていくんですよね。プロットをいただいて、その次は完成稿という方も多いので、段々出来上がってくるというのは、珍しいかもとGと話していました。

緑川:僕の書く話は、言ってみれば登場人物が怪談の本を読むだけの話なので。主人公がどうで、恋に落ちてライバルができてみたいなプロットの作りようがないっていうのと、まあ未だにずっと自分の書くものに不安なので、小出しにして様子を伺うっていうやり方ですかね。

G:本編と作中作がリンクしているので、仕上げていく工程で、設定が変わったり、広がったり……。最初に頂いたものとは、場合によってはまったく違うカタチになっていたり。

今回も、実は当初打ち合わせしていた内容からかなり変わりました。当初、スタンプラリー的なゲーム性をというのは話していたのですが、登場人物は久我さん(自称民俗学者)と少年のバディものでいきましょう、と。そこからやり取りしていく中で「下書きの下書き」を重ね、久我さんはバイプレーヤーになって、主人公は、少年と少女に変わりました。この二人で"七不思議"を巡り、久我さんはサポート役に降格。笑。そして、このシリーズのもう一人のキーマンである綾目さんの立ち位置も少し変わりました。……と、ネタバレになりそうなので、ここまでにしますが。

「図書室の怪談」シリーズの中では、こんな風に当初から全く違う構成になったのは、初めてかもしれません。いや、これも含め、この"下書きの下書き"からの小出し作戦(笑)、進化していく過程は面白いですけどね。

緑川:小出しにするのは、ある程度進めてから提出して、駄目ってなったらスケジュール的に厳しいっていうのもあります。でも落とし方を考えずに進むときもありますね。Amazonで予約が始まってるのにラストができてないみたいな時もありました。苦笑。

4、「怪談」を書くコツを教えます!

G:今、子どもでも怖い話に興味があるとか、自分でも書いてみたいという子も多いですが、「怪談」を書くポイントはありますか?

緑川:当たり前かもしれませんが、たくさん読むことは大事かな。怪談もだし、ショートショートを読むことで、短い話の組み立て方はよくわかります。それこそ星新一さんとか。

もう1つは日常の中に、違和感のあるものを加える。塾からの帰り道、後ろから変な足音がするとか、無人の音楽室からピアノの音がするとか。普通の日常の中に何かを紛れこませる。

A:異世界に行くとかではなくて、日常のほうがいいんでしょうか?

緑川:単純に、身近な方が怖いんです。自分とは全然関係のない、たとえば異世界で怖い出来事があったとしても、それは自分のこととはとらえにくい。日常に怖いものとか音とか匂いとか、なんでもいいんですけど、ひとつそれを紛れこませると、それだけで怪談になります。

G:ごく日常で変な目にあうと怖いと思いますよね。

緑川:怪談の魅力って、ちょっと難しい言い方をすると、匿名性の高さにあるんじゃないかと思っています。つまり、その登場人物じゃないと成立しない話よりも、小学生だったら誰でも覚えがあったり、もしかしたら自分が体験するかもしれない、そんな話の方が、共感しやすいんです。だから、登場人物がどんな人かということよりも、みんなに共通して起こりうる状況を舞台にした方が、子どもにウケる怪談はつくりやすいと思います。

5、怪談歴40年、ずっと忘れられない怪談

A:実は長年担当させていただいているのですが、私は怖い話が苦手で……。苦笑。子どものころは特に怖くて、一人でトイレにいけなくなっちゃうくらいでした。大人になって少し克服したのですが、緑川さんの「怪談」との出会いはいつごろでしたか? 忘れられない話などありますか?

緑川:ずっと印象に残ってるのが、小学校のころに読んだ本に載っていた話で、2つあります。1つはこんな話です。旅館に泊った若い男性のグループが、夜に怪談を始めます。その中にトイレの怪談があって、みんなが怖がっていると、一人の男が「俺は怖くない」といってトイレに立つんです。みんなでそいつをおどかしてやろうと、トイレのドアをガタガタと揺らすんです。そしたら、中から「ギャーッ」という叫び声が聞こえてきて……。ドアの音に、一気に恐怖に襲われた男が、窓から逃げようとして、割れた窓ガラスが喉に刺さって死んでしまうっていう話なんですけど。これは、本の中で、本当にあった話というか、「お化けとか幽霊が出る怪談じゃないんだけどね」という前置きをしてから、友達に話して怖がらせる話なんですけど、すごい印象に残ってます。どんでん返しなんですよね。「怖い話をしてトイレ行ったら幽霊が出た」じゃなくって、「幽霊は出なかったけど怖いオチになった」っていう(実は、今回このインタビューを機に読み返してみたのですが、記憶と微妙に違っていました。なにしろ半世紀近くも前のことなので。笑)。

もうひとつは、「田中河内介の話」っていう有名な怪談なんですけど、ある怪談会に見知らぬ男がやってきて、田中河内介の話をしたい、というんですね。この田中河内介という人は幕末の武士で、その最期は謎に包まれているといわれている。

「河内介の最期について話すと、不吉なことが起こるといわれている。だから、彼の死について知っている者はいなくなり、とうとうわたし一人になった……」そんな風に話し始めるんですが、本題に入ろうとすると、「河内介の最期について話すと、不吉なことが起こるといわれている」と、なぜか最初に戻ってしまう。それを何度も繰り返すので、みんな退屈になってきて、トイレに立ったり、煙草を吸いにいったりしているうちに、たまたま部屋に誰もいなくなったとき、その男は死んでいた。だから田中河内介の最期については結局分からないままだった、という話です。

この2つが、すごく印象に残ってます。

G:普通の怪談ではないというか、変です、すごい切り口ですね。

緑川:田中河内介の話は、有名な文豪が旅館で百物語してた時の話らしいですけど。それが原体験みたいな感じではありますね。

A:それまでは、怖い話が好きだったことはない?

緑川:本は好きだったと思うんですけど、なんでそれを手に取ったのかはちょっとわからないんですよね。

G:小学生時代から呪われてる! 笑。

(と、意味もなく壁の額がガタンッと落ちたりすると話が盛れるんですが、それはありませんでした。笑)

A:笑。でも40年以上怪談を読んで、書き続けてこられた緑川さんですが、「怪談」の魅力ってなんですか?

緑川:児童文庫は「男子に人気のあるシリーズ」と「女子に人気のあるシリーズ」が、割とはっきりとわかれがちですが、

怪談は男女問わず読んでもらえてる気がします。それに、ぼくはもう何十年も怪談を読んでますけど、いまだに好きです。本当に、性別や年代を超えて楽しめるところが、怪談の魅力なんじゃないかなと思います。

6、最新刊『図書室の怪談 魔女の七不思議』と今後の展開も!

A:おーーー! 緑川さんの怪談愛を感じました! いい話になったところで、ではそろそろ…! 最新刊キミノベルの「図書室の怪談」第4弾、『図書室の怪談 魔女の七不思議』について宣伝をお願いします! 笑。

緑川:えーー宣伝!

廃校になった小学校を舞台にして、学校の怪談とがっつり取り組みたいというのは、以前から考えていました。今回、ひさしぶりに「いかにも」な学校の七不思議をたくさん書くことができて楽しかったです。

加えて今回は、七不思議と冒険アクションものをリンクさせたというか。それこそ帯にある、スタンプラリー的な展開です。ひとつひとつの怪談を順番にクリアしながらゴールに向かっていくみたいなところがあるんですね。これまでも、基本は本を最後まで読むことで何かが決着するっていうパターンだったんですけど、今回は、一話読んだ後その場所に行くと、まるですごろくみたいに一個ずつコマが進んでいくみたいな話になっています。今までにはなかった七不思議アレンジというか……。

G:ありがとうございます。笑。

「図書室の怪談」シリーズは各巻、主人公や舞台になる場所が違っています。でも、謎の女性・綾目さんと自称民俗学者の久我さんという二人は全巻通して登場しています。この設定はどうやって……?

緑川:「本の怪談」シリーズは、一話完結の面白さを目指しているところもあるんですけど、それだとどうしても話が単調になってしまうんですね。そこでシリーズを続けて読んでくれている読者にとってのお楽しみも入れたくて、話の盛り上げ役というか、ひっかきまわしてもらうために、登場してもらっています。

A:本の怪談シリーズでは、山岸さんがその役割でしたよね。そして、山岸さんがメインキャラクターの「怪談収集家」シリーズも生まれました。

それでは、最後に「図書室の怪談」シリーズの今後についてと、別企画の構想がありましたら、言える範囲でお願いします。

緑川:まず「図書室の怪談」シリーズですが、次回で大きな展開があると思います。詳しくはまだ構想中ですが、もしかしたら懐かしのキャラクターなんかも出せたらいいなあ、などと考えています。

それから、別企画として怪談とはまったく別のシリーズも考えています。いま考えているのは日常の謎もので、僕は元々大人向けのミステリを書いたりもしていたので、その経験が活かせれば、と思っています。

A&G:ありがとうございました。

あれ? ちゃんと録音できてるかな……。怖い怖い。笑。