第60回ベネチアビエンナーレ

4月の終わりから5月のはじめにかけてイタリアのベネチアに出かけた。ピエール・ユイグのLiminalを見ることを主な目的としていたけれど、ベネチアビエンナーレが開催されている時期だから、4/20のオープン以降に出かけようと計画していた。

ベネチアビエンナーレは修士の研究時代にも何度かレポートを見ており、実際に見てみないといけないと考えていたため、ちょうどいい機会だった。ピエール・ユイグの展覧会評は別にまとめたいと思う。

作品や作家の解説というよりも、見てきたこと、考えたことをメモとして書き出しておきたい。

私の見たベネチアビエンナーレ。

ベネチアビエンナーレは2年に一回ベネチアで開催され、世界で最も古い芸術祭であり、世界中で注目されている。会場はARSENALEとGIARDINIがメインであり、期間中はベネチア本島をはじめとして周辺の様々な場所(島)でも各国のパビリオンや関連する展覧会も開催されている。いろいろと調べたものの、全容はなかなか把握できず、カタログもあるけれど、全ての作品が掲載されているわけではないようだった。

3日間の滞在のため、オンラインで3日間利用できるチケットを購入する。独特なQRコードがある入場チケットがメールで送られてくるため、日本で印刷しておいた。スマホの画面からでも表示、読み込みできると思うけど、紙媒体で持って行った方が安心できると思う。

当初は水上バスを使わないといけないと考えていたけれど、サンタルチア駅からどちらの会場へも歩いていくことができる。

左側の赤い囲いはベネチアサンタルチア駅、そこから水上バスに乗って行けば楽に会場の前まで行ける。石畳の道を1時間くらい歩くことになるけれど会場まで全て橋がかかっているので徒歩でも行ける。今回の3日間の滞在は、全て徒歩で移動してみた。

右側の緑地部分の赤い囲みがGIARDINI(ジャルディーニ)で、その上の方にある赤い囲みがARSENALE(アルセナーレ)、中央あたりにある小さな赤い囲みが本部、その他にもいろいろな所に関連する展示がある。

ガイドアプリがいくつかあるけれど、不要な情報(グルメガイドとか)まで掲載されているため、情報量が多く混乱する。今回はボトムラインとして両方のメイン会場を見ることを目標としておいた。

時間に余裕を持って会場に到着する。火曜日の朝、日差しが強いがカラッとした気候で過ごしやすい。開場30分前には長蛇の列ができていた。月曜日が休みなので火曜日は混雑するのかもしれない。地元の美大生と思われる集団も入場の列に並ぶ、開場から10分ほどかかって会場の中に入ることができた。チケットの購入も開場時間からのようなので、事前に購入しておくのがよいと思う。

まずは日本館、毛利悠子の展示を見ようと考えていた。会場内は広く、入場待ちの人達の多さに比較して広々としている。

ピロティの部分にもインスタレーションがあり、電球が明滅していた。

天井を覗き込むと雨を呼び込むための天窓が見える。日本館の建築はシンプルなコンクリートブロックに見えて、こんな吹き抜けの仕掛けがあるのだと分かった。自然と共生するかのような仕掛けだと思う。

会場内は幅のある音が響く。

奥にある胸ほどまでの高さの棚がスピーカーなのだろう。戸板はスピーカーのようなファブリック製のように見えた。後から気が付いたのだけど、アンティークの模様だと思っていた戸板にはドローイングが施されていた。

朽ちていくに任せた果物、電極が挿入され、その鼓動を伝えるかのように電球が明滅する。会場内には、ほのかに腐敗臭が漂う。

水が循環するインスタレーションは、その機器の動作音も響き、スピーカーから鳴る音もある。音楽ではないが不協和音でもないように聴こえた。

雨が降ったら、どのような見え方になるのだろうか。果物は腐敗していくだろうし、それに伴い音も変わるのだろう。循環と時間を前景化させる展示だった。3日目に大雨で、是非雨が落ちる様子を見に行こうとしていたが、11時のオープン時にはすっかり雨が止んでいた。

日本館を見た後で、ジャルディーニの全容を調べる。

ジャルディーニは各国のパビリオンがあり、建築とアートとを見せる会場、各国の力の入った展示が見られる。

2019年に開催されたベネチアビエンナーレの報告会を六本木会場で聞いた。開幕の際には各国の長すくなくとも省庁のトップレベルの人が来るが、日本はそれほど重視していない、などの意見交換がなされたことを覚えている。

ドイツ館が人気だった。入場に列があり、少し混雑していた。

館内はスモークがたかれているのか、霧のような霞のような具合で、光の軌跡が見えた。埃っぽいように思えたが、スモーク発生器によるものであり、息苦しさの錯覚がある。

入口入ってすぐの小部屋に宇宙船の模型がある。スモークによって光の見え方がより強調されていたように思う。

中央の部屋にはカーブのかかったスクリーンが設置され、先ほどの宇宙船が飛んでいく映像と森の中で儀式のようなダンスをする映像とが切り替わる。そして、中央の構造体は3階建ての住居のようなインスタレーションが展開されていた。

宇宙船はいくつかの球体を連結させた構造となっており、重力のある地上から打ち上げたものではないだろうということを想像させる。現在の技術では建造不可能だと思われ、未来を想起させる。儀式的な森の中のダンスは、未来の世界で、この宇宙船で流浪している際に、過去を知るための記録として機能しているのだろうか、そんなことを考えた。というのも、中央の家の中には埃を被った生活の痕跡が見え、既に人が居なくなった世界を暗喩させている。館内の建物の屋上には穴を掘る男の映像が流されていた。

ドイツ館で提示されていたのは、ゆるやかに繋がる作品群だったように思える。アーカイブと未来とプラネタリーバウンダリー。ただ並置されているように見えたが、その関連性は何だろうか。

三つ目の部屋には宇宙船のポスターが置いてあり、自由に持ち帰ることができた。これは現実世界のことか未来世界の再現なのか、入れ子的な構造に、しばしば自分と世界との関係を考えさせられる。

フランス館の展示は、樹脂と糸、ものの関連性を見せるかのような展示であり、壁面に映像作品が提示、音楽ともいえないような音が流れていた。いまギャラリーで企画している展示にヒントになった。

展示に音を流す。音楽というわけではなく。ほとんどの各国パビリオンで何らかの音を聞いていた。映像からの音だったり、環境音のようなものだったり、ともかく音による聴覚の刺激が、作品を見ている視覚の刺激と同じくらいに扱われていたように思える。

セントラルパビリオン

ここは平面や彫刻作品が大量に展示されている。

今回のテーマ

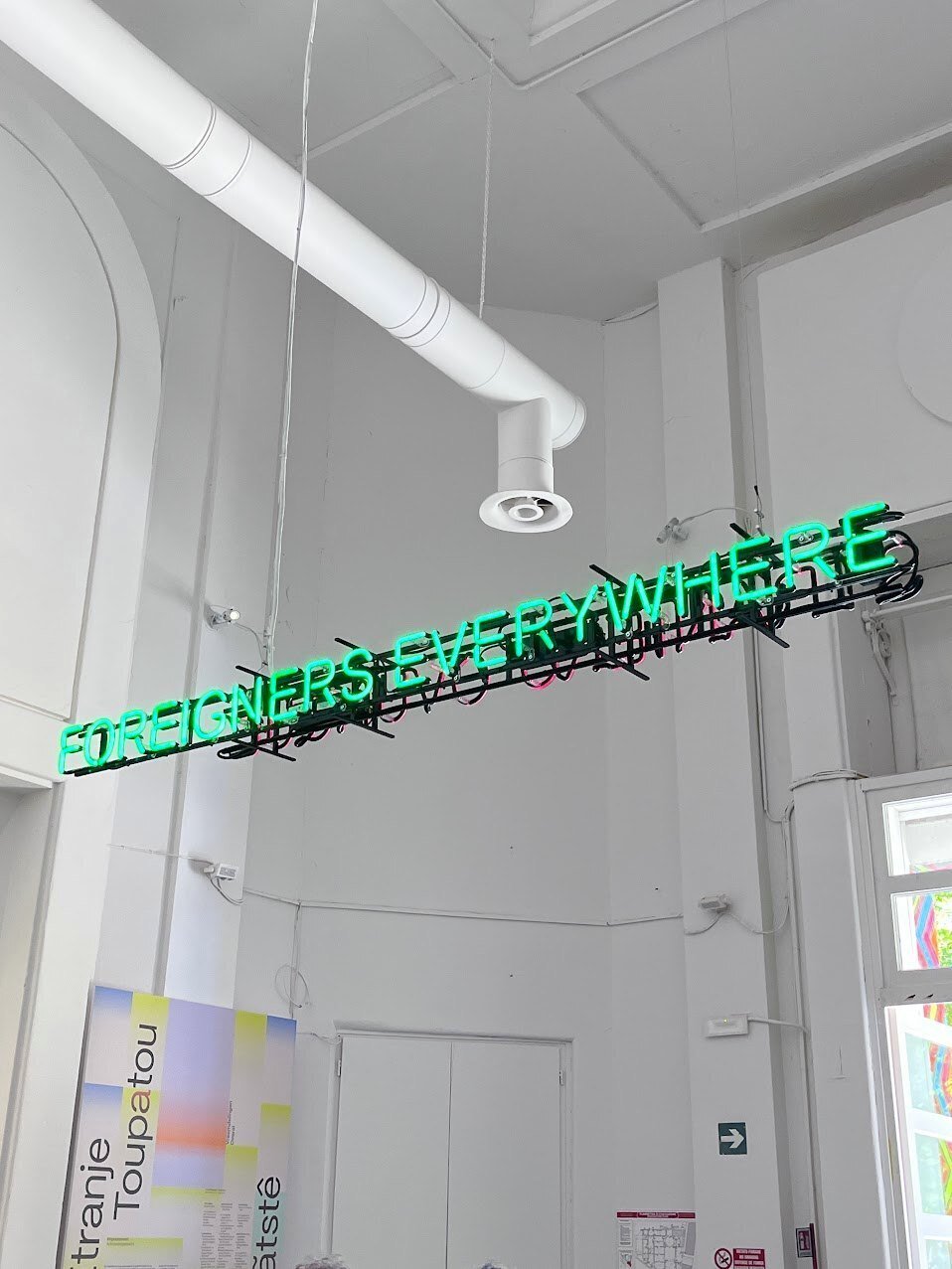

Stranieri Ovunque / Foreigners Everywhere(どこにでもいる外国人)

2000年代初頭にイタリアで人種差別と外国人嫌悪と闘ったトリノのコレクティブの名前に由来している。

ベネチアビエンナーレのテーマを意識しながら見ていた。ドイツ館では、アウトサイダーとしての人間を想起させたし、フランス館やオーストラリア館では、自分自身が外国人だし、外国に来て外国の展示を見ていると言う二重の意味合いでの分からなさを体験していた。ここにラベリングが無いことの心地よさもあった。

外国人については、ベネチアまでの移動中にアジア人は空気という体験をしていた。

本業でのドイツ本社への出張や、アメリカ出張ではあまり気にならなかったけれど、それは会社の看板があったからかもしれない。ドイツ本社で働いていた同僚の通常の従業員のアジア人と、キャンティーンで働いているアジア系あるいは東欧系の人達との接し方、態度は違っていた。(同僚は友人だったからかもしれないが、視線が違うように感じた)そして2022年のアメリカ出張では、同僚はマスク無しだったが、清掃の仕事やキャンティーンで働いている人はマスクを着用していた。恐らく病欠なんてできないのだろうと想像した。

外国人を前景化する。そうしたことを言わなくてはならない。それが今なのだろう。

この後アルセナーレで見た看板

どこでも外国人

日本語として不完全だよね、なんてツイートを見たような気がするが、翻って英語の FOREIGNERS EVERYWHERE を検討してみる。「どこにでもいる外国人」とずっと認識していたが、"いる"という単語は入っていない。いるを示すためには foreigners are everywhere としないといけない。機械学習の翻訳にかければ、「どこでも外国人」と出てくるので、それを採用したように思うが、ネイティブチェックをしていないとも思えない。

些細なことのように思えるが、不完全な文として提示している可能性があるだろう。即座に思い出すのは2019年の岡山芸術交流「IF THE SNAKE」(もし蛇が)だった。あえて不完全な文として提示されたキーフレーズ。

情報を勝手に補完してしまう機能が人間の脳に備わっている。便利な反面、厄介な誤解やそこからの怨恨などのトラブルを生み出してしまう。これを私は、ある種のバグだろうと捉えていて、アートにデバッグの機能があると考えている。まさにデバッグされた瞬間だった。

世界的な観光地であるベネチアにあって自分は外国人である。聞こえてくる言語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語、中国語など様々である。ベネチアの地元の人にとっては外国人は、それこそどこでも見かけるし、居るだろう。日本に帰国したらどうか。オーバーツーリズムと言われるような現在の日本はどこでも外国人が居る。

どこか違和感のある不完全な言葉は、意味と言葉の関係性を考えさせられ、それは文化背景まで考える。生活の積み重ねによって築き上げられた文化やコード、その積み重ねは排他的な様子を見せることがある。

15年ぶりのイタリアは、観光客だけでなく移民が増えたように思えた。

ジャルディーニで15時頃まで過ごした。ランチはコカ・コーラを飲んでアルセナーレに向かう。

平面作品やインスタレーションなど、かなりの作品が展示されているし、各国のパビリオンもある。一本道なので、見やすいが、ひとつひとつの作品に向き合っていると何時間あっても時間が足りないように思う。

金獅子賞を獲得したMataaho Collectiveの作品に迎えられる。タイミングによっては、ここにも沢山の人がある。

アルセナーレで一番印象に残ったのがMapping Journey

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1627

モロッコ系フランス人アーティストBouchra Khaliliの作品

イタリアに来た移民(不法移民も含む?)へのインタビュー、最初に見たのはバングラデシュからイタリアに来たという人のインタビュー、ブローカーに金を払い、東欧まで到達するも捕まり送り返される。アフリカに渡ったり、リビアやチュニジアからボートでイタリアを目指す。

金が無かったり、逮捕されたり、ボートで遭難し、オーストラリアの船に助けてもらったり、陸地が繋がっているから歩けると考えたら、実際には高山で死ぬ思いをしたり、壮絶であるが、インタビューを受けている人は淡々とその時のことを思い出すように地図に線を引いていく。

イタリアに来たけれど、イタリアは嫌い。書類が欲しい。北欧に行くことが旅の最終目的、そんなインタビューの音声はマップに書かれた線によって、簡単に見えるが壮絶な旅を想起させる。

このマップにかかれた線はドローイングとして提示されていた。

頼まれていたお土産を買うために立ち寄った商店はバングラデシュ出身者の店だった。屋台ではなく実店舗、ベネチアでよく見る土産物を扱っている。英語でコミュニケーションをする。イタリア語もできるだろう。支払いを行おうとしたら現金のみだという。銀行の承認の問題らしい。マッピングジャーニーで見ていたこと。それが(当然ではあるが)一部であり、沢山の外国人が流入してきたのであろう。彼は日本から来たと話をしたら、嬉しそうに自身のことを早口で話していた。

アルセナーレの展示は駆け足気味だったので、二日目と三日目にも見に来た。ジャルディーニも全部見たと思っていたけれど、セントラルパビリオンに未訪の部屋があった。全部を見ることを目的としているわけじゃなかったけれど、慌てると見落としがある。一日で見るのは難しいだろうと思う。

街に点在するパビリオンはチケットが無くても見ることができる。

カザフスタンのパビリオン

モンゴルのパビリオン、解説をするのは地元の学生(?)バイトのように見受けられたが、完璧な説明だった。日本の芸術祭でもボランティアが説明をするが、ここまでの説明は中々できないだろうと感心する。

香港のパビリオン

この他にも街を歩いていて見つけたパビリオンは立ち寄った。そこで気が付いたのは、アーティストとキュレーターが並記されていること。当然といえば当然だけれども、ほぼ全ての展示にキュレーターの名前がアーティストの名前と同様に示されていた。

最後にアルセナーレで見た映像作品のアーカイブから目についたThunskaのDamnatio Memoriae

通りかかった時に映っていたのは広島原爆の後遺症を調べる白黒の映像、火傷を負った少年の顔だった。その顔を見て、すぐに広島が頭に浮かんだのは、前述したコードによるものと思う。センシティブな映像であるという注意書きが立てられていたが、その通りで、解剖の映像なども提示されていた。第二次世界大戦前の広島の映像で締めくくり、場面が変わる。

テレサテンが、戦後日本の孤立を和らげ、グレーターチャイナとの交流の道を開いたという。面白い着眼点だと思う。台湾、中国、韓国で人気になり、それぞれの国交樹立の架け橋になった。そして東南アジアへと道を開いたという。映像には「時の流れに身をまかせ」が流れていた。

映画は更に続いたが、時間の制約のため全てを見ることはできなかった。タイ人の映画監督、いつか別の機会に見てみたい。

ピエール・ユイグの展覧会Liminalは、改めてテキストを書きます。

いただきましたサポートは美術館訪問や、研究のための書籍購入にあてます。