2024年5月にSteamで発売される注目タイトルかもしれないゲーム

今月はネタ切れなのでゲームと関係ない小話でもしようかと思います。興味がない方は飛ばしてください。

皆さんはこの写真をご覧になったことがあるでしょうか。老人と女児が一緒に写っていて、一見祖父と孫のようにも見えますが実はこの2人は全く血縁関係になく、それどころかこの写真が撮られた日に初めて会ったという間柄です。椅子に座っている老人はJ.P.モルガン商会(JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレーの前身)の2代目のジョン・ピアポント・モルガン ジュニア(同名の父と区別するため通称のジャックで呼ばれることも多い)、彼が抱きかかえているのはリア・グラフという30歳の女性です。彼女は小人症、低身長症と呼ばれる病気のため、成人しているにも関わらず子供のような体のままだったのです。

この写真が撮影されたのは1933年、アメリカの上院銀行委員会で行われた調査に関連してのことでした。この頃アメリカは1929年より始まった大恐慌で数多くの銀行が経営破綻を起こしており、大恐慌そのものや多数の銀行の経営破綻の原因などについて調べるための小委員会が設立され金融業界より多数の著名な銀行家、株式取引の関係者が証人として喚問されました。当初この小委員会はなかなか成果を上げられず最初の2人の主任弁護人は解任、3人目は自ら辞任とすっかり停滞していました。そして4人目の主任弁護人として選ばれたのがシチリア出身の弁護士、当時はニューヨークの地方検事補の地位にあったフェルディナント・ペコーラでした。

ペコーラは鋭い洞察力を持ち、また大変な熱意をもってこの小委員会に望んだため、彼が登場してから小委員会は急ピッチで進んでいきました。そのためこの小委員会は俗称の「ペコーラ小委員会(Pecora Commission)」としてよく知られるようになり、その功績により彼は後に設立されたSEC(米国証券取引委員会)の初代委員に名を連ねることにもなりました。

彼の奮闘により業界関係者の良からぬ行いが次々と暴露されていったのですが、特に厳しく追求されたのが先の写真に写っていたジャックでした。

まず彼はモルガン商会が引き受けた株式の発行で、政財界の要人たちに対して値上がり確実な上場前の株式を有利な条件で売却するという便宜を図っていた事実を追求しました。モルガン商会のパートナー(共同経営者)は

「必ずしも値上がりするとは限らなかった。リスクもあったので

それに耐えられる経済的に余裕のある人々に売っただけだ」

と答えましたが、後にモルガン商会のパートナーが小委員会当時は財務長官となっていた(この取引が行われたのはずっと昔)ウィリアム・ウッディンに対して出した手紙で

「この株は正式に発行されれば35から37ドルにはなるでしょう。

もしあなたが希望されるのであれば20ドルで1000株お譲りします」

という手紙を送っていたことが暴露され、他にも高名な弁護士で様々な公共、教育団体の要職に名を連ねていたアルバート・G・ミルバンクに対して「この取引については口外無用」と念を押す手紙なども見つかって嘘が暴かれてしまいました。

またその他にジャックが大恐慌の最中、アメリカに対し所得税を収めていなかった(イギリスに収めていた)こと、彼以外のパートナーも全員が株取引の赤字を口実に控除を受けて1ドルも払っていなかったことが判明しました。

中には大物パートナーであるトマス・W・ラモントの息子で彼自身もパートナーとなっていたトミーなどは妻との間に架空取引をでっち上げて損失を計上していたりもします。

これは脱税ではなく節税であり違法性はなかったものの、当時の大恐慌という状況下においては身勝手な行為ととらえられ、モルガン商会のイメージは大きく失墜することになりました。

ペコーラの厳しい追求によってこれら後ろ暗い事実が明らかになったことでジャックはペコーラに対して激しい遺恨を抱くようになりました。小委員会が開催されないある日、彼は気晴らしにゴルフに出かけたのですが、プレー中もいかにも不機嫌そうにしていました。そこでキャディが気を利かせて

キャディ「そのボールをペコーラの頭だと思って打ちなさい、OK?」

ジャック「OK!(ズドン)」

その一打はなかなかのナイスショット、遥か遠くまで飛んでいったボールを見てジャックとキャディは顔を見合わせ、愉快そうにゲラゲラ笑いました。しかしそんなことも大した気晴らしにはならず、また小委員会が開催されると彼は厳しい追求に晒され、不機嫌になったものでした。

小委員会はジャックを袋叩きにする場になってきた感もあり、後に銀行の商業銀行業務、証券業務の分離を定めたグラス・スティーガル法の起草者の1人ともなった上院議員のカーター・グラスはこれを見て「小委員会ではなく見世物小屋みたいになってきたな。ピーナッツとレモネードの屋台でも出したらいいんじゃないか?」と軽口を叩きました。

それを聞いてビジネスチャンスを思いついたのがサーカス団のリングリング・ブラザーズ・サーカス(後のリングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・サーカス、2017年に解散)の広報係のチャールズ・リーフで、彼は自らの所属するサーカス団で見世物をしているリア・グラフ(写真に写っている女性)を伴って小委員会が開催される前の記者会見の場にやってきました。新聞記者のレイ・タッカーが2人をジャックに引き合わせると、突如リーフがリアをジャックの膝の上に乗せました。

ジャックに付き添っていたパートナーや弁護士(かの有名なジョン・W・デイビスもその1人)が驚く中、ジャックとリアは言葉をかわしていました。

ジャック「うちには君より大きな孫がいるよ」

リア「あら、でも私の方が年上よ」

ジャック「いくつなんだね?」

リア「32よ」

ジャック「えっ?とてもそうは見えないな。どこに住んでいるんだね?」

リア「サーカスのテントの中」

ジャックが困惑しているところをカメラマンたちが写真に取りました。上の写真はその1つです。やがてその部屋にやってきた上院議員の1人はこの悪趣味なやり取りに呆れ

「その写真を乗せたらその新聞社は終わりだから」

と釘を刺したものの、それに従ったのはニューヨーク・タイムズ紙だけで他の数多くの新聞がこの騒動を取り上げたものでした。

この一件に対しジャックやその取り巻きたちは非常に腹を立てました。

ジャックは能力的にも意志力的にも偉大な父に及ばぬ凡庸な人物で、さらに考え方も時代錯誤、成り上がりの新興富裕層や庶民に対しては冷淡だったものの、仲間と認めた人物に対しては温厚で礼儀正しく、部下の手柄を妬んだり奪ったりせず、むしろ彼らが活躍することを自らの誇りとするようなある意味善良な人物でもあり、部下や同業者の間では好かれていたのです。

ところが実はこの一件で最も不幸になったのはなったリア・グラフの方でした。一躍有名人になったものの同時に奇異の目で見られるようになったことで彼女は傷つき、やがて1935年に故郷のドイツに帰ることになりますが…それが運の尽き、両親の1人がユダヤ人だったため彼女はナチス・ドイツによって1937年に逮捕され、1941年にアウシュヴィッツ強制収容所に移送されそこで他の多くのユダヤ人と一緒に処刑されました。ペコーラ小委員会のあの出来事から約8年後の出来事でした。

Medieval Blacksmith

5月1日発売

早期アクセス

ジャンル: お仕事体験シミュレーター (鍛冶屋)

日本語なし

中世風のファンタジー世界で鍛冶屋となって様々な武器を製造、販売していくゲームです。鍛冶屋ものはシミュレーター系以外でも店舗経営などいくつかのジャンルで多数の作品が出ている人気の題材の1つですね。

プレイヤーのすることとしては炉に石炭を入れ火を起こし、ふいごを吹いて火力を高め、その熱で鉱石を溶かして延べ棒にします。延べ棒がまだ熱いうちに金床に乗せて槌で叩いて刀身や刃、槍の穂先へと加工していきます。武器は先端、刀身、刃、鍔、柄、柄頭の5つの部品からなり、刀身と柄のサイズにより種類が決まります。

例えば柄より刀身が長いと剣に、その逆だと槍になりますが、剣の場合刀身の長さにより短剣、ショートソード、両手持ちの大剣などへ分化していきます。各部品ごとに使用する鉱石や木材の種類を選択することができ、長さと材質により重量バランスが変化、それにより切断、刺突、防御、速さなどの性能が変化します。

プレイヤーは自ら作った武器を店に並べて販売しますがそれ以外に時折NPCがやってきてカスタムメイドの武器の作成を依頼してきます。依頼には何と戦うかの説明が含まれており、それに適したものを作ってやらないといけません。騎兵相手には槍が役に立つでしょうし、通常の武器が効かない魔物相手なら魔力を帯びた鉱石を使う必要があるでしょう。ただ残念ながら日本語に対応していないので文章を読んで対応する必要があるというのはむしろマイナスに働く点かもしれません…。

となかなか魅力的に見えますがぶっちゃけこれはお仕事体験系ゲームの宣伝文句では割とありがち、その一部あるいは大半は想像力で補う的なものが含まれていることも多く、実際にどこまでゲーム内で説明通りの内容が味わえるかというのは実際に買ってみないとわからないことが多いです…。

グラフィックは人物のモデルはちょっと(かなり?)時代遅れ感がありますがオブジェクトはなかなかですしUIもきちんと雰囲気にあったものが用意されており、ストアで買ったアセットをそのまま使いましたというような安手のシミュレーターとは違うようです。まあこれも実際にプレイするとトレイラーと全然違うじゃないかってことも結構あるんですけど。

ザ・ローグ: プリンス オブ ペルシャ

5月15日発売

早期アクセス

ジャンル: アクション (2D、メトロイドヴァニア、ローグライト)

日本語なし (発売後に対応予定あり)

1989年に初の作品が発売されてより現在まで続いているプリンス・オブ・ペルシャシリーズのスピンオフ作品で、呪術の力で操られペルシャに攻めてきたフン族の軍隊相手にプリンスが孤軍奮闘するというローグライトアクションです。ランダムに生成された多数の敵や罠が待ち構えるステージを、道中で見つかる様々な武器や装飾品、そしてダブルジャンプや壁蹴りといったアクロバティックな能力を使って踏破していくゲームですね。途中で死んだ場合は前回のプレイで手に入れた装備などは全て失ってまた最初からやり直しとなります。ぶっちゃけて言えばDead Cellsみたいなゲームです。

開発元のEvil Empireは元々このDead Cellsのバージョン 1.3(2019年6月リリース)以降の開発を担当していた会社です。といってもいきなり関係ない会社に任せたのではなくて元々Motion TwinでDead Cellsの開発を担当していたスタッフ数名を中心として新たに設立された分社みたいなもののようなのですが現在はDead Cellsの今後のアップデートに関する方針を巡って喧嘩別れに近い形になっているようです。具体的にはEvil Empireとしてはまだアップデートや追加コンテンツの提供を続けるつもりでいたのにMotion Twinはそれを望まず、次のアップデートが最終アップデートであると発表しています。元Motion Twin社員でDead Cellsの開発に深く関わっているセバスチャン・ベナールという人(2020年に独立済)によればMotion Twinとしてはそろそろ次回作が発売に近づいているのでそちらに関心を移してもらうためにそうした行動に出たのではないかということです。その次回作は今年後半発売予定となっていて、既にストアページも公開されています。

そんなわけでMotion TwinとEvil Empieからそれぞれ別の「Dead Cellsの開発者の新作」が出ることになります。どちらの方が有望そうかは簡単には言えませんが少なくともDead Cellsっぽいゲームを望んでいるのであればこちらの方がそれに近そうだ、というかまんまDead Cellsだなという印象は受けました。

なおプリンス・オブ・ペルシャシリーズの版権はUbisoftが保有しているためこのゲームの販売元もUbisoftとなります。Ubisoftは2019年3月発売のThe Division 2よりSteamでのゲームの販売を取りやめていましたが2022年12月にAssassin's Creed Valhalla、Anno 1800などを皮切りとして戻ってきています。しかしその後もまずはUbisoft公式、Epic Games Storeで先に出してしばらくしてからSteamでも発売という形式だったのですが、このザ・ローグは最初からSteamで販売されるタイトルとなっています。ストアページを見る限りUbisoftのクライアント(Ubisoft Connect)についての注意書きも出ていないところを見ると単に版権のライセンス貸与に近い形、今後のUbisoftのビジネスモデルの参考にはならない…というものかもしれません。

注意: 1個目のは動画ですがチュートリアルも含んでおり長めです。実際にどんなゲームか知りたいのであれば2:00あたりから見ることをお勧めします。

Norland

5月17日発売 (→7月18日に延期)

正式リリース

ジャンル: ストラテジー (コロニービルダー)

日本語あり

Rimworld的な見た目の街作りに貴族の一族の管理や他の貴族との交流を加えたゲームです。2022年1月に発表、その後2023年6月のSteam Next Festで体験版が公開され、なかなかユニークな部分もあって注目していたのですが今月ようやく発売されます。

体験版はその後一旦公開停止となっていたのが4月に確認したらまた公開されていて、それをプレイして詳しい内容を書こう…と思ったらまた消えていたということで概要のみ説明させていただきます。

架空の中世風の世界の一角、かつてとある帝国によって統一されていたこの土地は帝国が(たぶん)内乱で崩壊したことにより多数の封建領主が割拠する地となっていました。プレイヤーはその領主の一族の1つとして自らの領土を経営しつつ他の一族と同盟を結んだり属国化したりして影響力を拡大していくことになります。

街作りゲームとしてはシンプルな作りです。住民は領主とその一族である貴族たちと領民がいますが基本的に操作対象となるのは貴族のみで、例えば農業については畑を建てて管理者役の貴族を任命するとあとは自動で全てやってくれます。生産面については欲しい資源に対応した建物を建てて管理者を任命する、あとは街全体の管理メニューより生産数またはその上限数を指定するぐらいで、作業エリアや人数を指定することはありません。武器、防具については色々あるものの全体的に食料、贅沢品、日用品の種類は少なめで複雑な生産チェーンも存在していません。

そのかわりに充実しているのが一族の管理、そして他領主との外交です。貴族は同じ一族の間、あるいは領地を訪問した他の一族との間で賭博や狩猟をして友好関係を築いたり、逆に喧嘩したりします。これはその貴族の幸福度に影響を与え、一族のなかで幸福な貴族はより効率的に働けるようになり、逆に不幸な家族はやがて領地を去ったりもするでしょう。他の一族との友好関係は後々の外交に役立つでしょうし、相手が異性であれば結婚して子供を設けたりもできます。

外交は単なる取引以外に同盟を結んで共通の敵と戦ったりもできます。

戦争は一族の誰かを指揮官に任命、それに武装させた領民や傭兵を加えて軍隊を編成し全体マップより目的地を指定、到着すると地方マップに切り替わりそこで実際に兵士たちが戦います。

実際の戦闘はごくシンプルで細かい指示は出せず、両軍が団子状態になってぶつかり合うだけです(衝突判定も弱めでもみくちゃになる)。

ゲームの中長期的な目標としては、ある程度進めると野心イベントというのが発生していくつかある目標(連合の結成、◯個以上の属国の作成など)の中から1つ選んでその達成を目指していくことになります。

またゲーム開始時に「敵対する民族の大侵攻」等の脅威を指定することができ、それを乗り越えることも目標となるものと思われます。

RimworldとCrusader Kingsがあわさった、と聞くと期待は高まると思いますが厳密にはそれらを足して割ったゲームであり、個々の要素についてはジャンル単体のゲームと比べると目に見えて薄いです(早期アクセスだからというのもあるでしょうが)。

「Rimworldは大分やったよ、それにCKがついてくるなんて最高じゃないか」あるいはその逆みたいな期待を持っていると肩透かしかもしれません。両ジャンルのゲームのボリュームはそれぞれ40点、あとはその2つが組み合わさったことによる楽しさに20点の魅力を感じることができるかどうかで評価は変わってくるものと思われます(点数はあくまでもイメージであり、RimworldやCKの40%分のコンテンツがある、というわけではありません)

Die by the Blade

5月17日発売

正式リリース

ジャンル: アクション (3D、格闘)

日本語あり

日本の伝統の武器で戦う格闘(?)ゲームです。体力ゲージはなく敵に有効打を与えると即勝利というこのジャンルではたまに見かけるタイプのゲームですね。キャラは素体的なものが数人用意されており、速度や精神力などのパラメータは設定されているものの固有の技とかはなく、戦闘中に使えるアクションは選んだ武器により決まります。武器は刀、直刀、野太刀、脇差し、薙刀の5種類が用意されているようです(他にもあるかも?)

私は格闘ゲームについてはあまり詳しくないので内容についてうまく説明できる自信がありません。ゲーム内容については公式のゲームの基本動画を見るのが手っ取り早いと思います。0:39あたりからが本編です。

ゲームモードとしてはシングルプレイ用のストーリーモード、対AI戦と練習モードがあり、マルチプレイはローカルまたはオンラインでの対戦が行えます。対AI戦、対人戦ともに単発の戦いとトーナメントが用意され、またマルチプレイではランクマッチ(自動マッチメイキング)、リーダーボード(順位表)機能もありと一通りのモードは用意されているようです。

Synergy

5月21日発売

正式リリース

ジャンル: ストラテジー (コロニービルダー、サバイバル)

日本語あり

体験版あり

過酷な環境の世界の中でオアシスの近くに長らく定住してきたとある部族、しかしそのオアシスも枯れてしまい部族は新たな安住の地を求めて旅立つもその前途には様々な困難が待ち構えていた…という設定のコロニービルダーです。

ゲームは40日を1つの周期として区切られており、周期はそれぞれ雨季、乾季の2つの季節があります。

乾季には全ての植物が収穫できなくなり

水の生産も困難になります。

最大の特徴としては植物の天然資源に複数の活用方法が用意されていることです。植物からは「伐採」「採集」「刈込み」の3つの手段で資源を入手することができ、手段ごとにメリット、デメリットが用意されています。伐採は短時間で全ての資源が大量に手に入りますが1回実行するとその植物は消えます。採集、刈込みはその植物が産出する資源のうち片方、しかも少量しか手に入りませんが少し待てば再収穫が可能です。

また植物は種類ごとに最適な生育環境(気温、水分、微生物、鉱質)が設定されておりその適合度で何らかの影響があったり、美しく周辺の住宅にポジティブな影響を及ぼすもの、匂いがひどくネガティブな影響をおよぼすものがあったりとなかなか設定は細かいです。

生育環境についての情報が得られます。

この木の実がなる植物は採集すると食用の木の実が、

刈込みをすると道具の素材となる枝が、

伐採するとその両方が手に入ります。

しかし1つの小屋でそのどちらか片方しか作業指示が出せないため

複数の小屋が必要になるなど

若干管理が面倒な点もあります。

「シナジー」というタイトルからするとプレイヤーが好きな場所に好きな建物を並べて街を作っていくのではなく、自然との共生を意識した街作りを求められるゲームではないかと思われます。最初はただ最初からある自然にあわせるのみですが、運河を掘ったり肥料を撒いて特定の作物に適した地質へ改善したりということも可能です。

そこから溝を掘っていくことで灌漑が行えます。

もう1つの特徴が特化地区の存在です。文化、農業、商業などの分野に対応する広場があり、その有効範囲内に特定の建物をいくつか集めると特化地区ができあがり、地区内の建物に様々なボーナスが与えられます。

例えば農業広場の場合

広場+種苗施設 = 自然地区: 植物の生育速度アップ

広場+採集テント = 栽培地区: 土壌改善施設の資源消費量ダウン

広場+庭園 = 植物地区: 健康改善施設による幸福度の増加量がアップ

といった具合です。

周りの建物や自然物により増加します。

地区内の全ての住居の幸福度が合算され都市の繁栄度を示す数値となりますが

この数値がどんな効果を持つのかは不明です。

コロニービルダーではよくあるマップ外の探索の要素もあります。探索部隊を組織して目的地を決めて送り出すのですが過酷な環境の世界なので死亡、負傷、病気など多数の危険が待ち構えています。またこのゲームにはストーリー要素があり、持続可能な居留地を築きながら周辺の探索地点を調査、それにより謎や新たな脅威が明らかになり、それに対処しつつ開発を進めていくことでシナリオクリア、新たな場所で次のシナリオ開始…という流れと思われます。

遭遇した出来事にどう対応するか選択し

それにより本来より多くの物資が手に入ったり死傷者が出たりします。

システム的にはこのゲームならではというものはあまり見当たらないのですが自然との付き合い方については独特の趣があり、グラフィックもそれにマッチしていて雰囲気は良好なのでコロニービルダーが好きでなにかめぼしい新作はないかと探している人には悪くない選択かと思います。

Pampas & Selene: The Maze of Demons

5月22日発売

正式リリース

ジャンル: アクション

日本語なし

体験版あり

1987年にコナミよりMSX用ゲームとして発売された魔城伝説2 ガリウスの迷宮の続編的な位置づけのファンゲームです。ゲーム内容は非常に似てますが公式の続編ではない点にはご留意ください。

開発元はUnepic、UnMetalなどでお馴染みのUnepic Franです。

前作の冒険より36年後、ポポロン王とアフロディテ王妃の統治により平和が続いていたグリーク王国に新たな魔物の脅威が迫っていました。どこからともなく現れた魔物の大軍勢に蹂躙されていく王国、それに対し前作主人公2人の子供である剣士パンパースと魔法使いのセレネが立ち上がり、闇の力の根源であるモグドス城へ討伐に向かうという設定となっています(もちろん非公式です)。

ゲーム内容としてはまんまガリウスの迷宮、多数の敵が待ち構える広大な城内を探索しアイテムを回収しつつ、ボスが待ち受けるWORLD的な別エリアへと移動します。WORLD内では各所に隠されたルーンを集めることでボスである悪魔を召喚できるようになり、これを倒すとWORLDクリア、城内に戻り、新たに手に入れたアイテムや能力を使って新たなエリアを開拓していくという流れです。

ガリウスの迷宮では2人の主人公間にはジャンプ力の違いや水中で活動できるなどの差はあったものの、基本的にはコンパチキャラでした。一方こちらの新作ではパンパースは振りの速い剣と弓、セレネは出は遅いものの射程の長い杖と各種魔法で戦うと、全く異なる性能のキャラとなっています。またアイテム入手や強化がクエストになっていたり、ファストトラベル地点もより多く用意されているなど単なる模倣ではなく現代向けの仕様にもなっています。もう1つの特色としては2人を切り替えて1人で遊ぶ以外にローカル、オンラインでのマルチプレイが可能、同じ画面内に制限されず全く別の方面をそれぞれ探索することができるようです。

BGMは曲調は似ているものの音色が大分違って別物感がありますが、それ以外はまさに現代に蘇ったガリウスの迷宮と言えるでしょう。かつてMSXでガリウスの迷宮を遊んでいた人には非常に嬉しい作品と言えるでしょう。日本語に対応していないのがネックですが…同じ開発元のUnMetalは後から日本語が追加されたりしてますし、それに期待でしょうかね。

元は2023年にMSX2用ゲームとして発売され、それがPC用に移植されたのがこちらとなります。MSX2版は前述のBGMの音色が違ってという問題もなくかなりガリウスに似た音楽となっています。

ソングス・オブ・サイレンス

5月24日発売

早期アクセス

ジャンル: ストラテジー (ターンベース)

日本語あり

体験版あり

サイレンスという闇の力に脅かされているファンタジー世界を舞台としたHeroes of Might and Magic(HoMM)タイプのゲームです。プレイヤーはヒーローに率いられた軍勢を動かして中立、ほか勢力の軍勢と戦いマップ上に点在する拠点を占領、そこから得られる資源で新たな部隊を雇い、軍勢を強化して最終的には他勢力を全て駆逐することが目的となります。

ゲームモードとしてはキャンペーンとフリー対戦モード(対AI戦、いわゆるスカーミッシュ)が用意されています。

キャンペーンではサイレンスにより祖国エーレンガルドを滅ぼされ、生き残りの民を率いて脱出した王女(後に女王)ローレライの戦いの物語を描いているようです。サイレンスは既に世界各地を侵食しており、困窮した諸国は団結してそれに立ち向かうどころか互いに相争う戦乱となりつつあり、そんな混沌とした状況のなかでローレライは祖国を復興することができるのだろうか…てなお話ですね。

神の使い的な鳥が現れて導いてくれます。

この鳥がゲーム中もクエストマーカー役になっているのは

演出としていいですね。

体験版のフリー対戦はランダム生成マップのみでした。

マップサイズや追加ルール、

プレイヤーやAIの陣営と初期ヒーローのクラスなどが指定できます。

戦闘時は別画面に切り替わってタクティカルバトルで行うのはHoMMと同じですが、最大の違いはユニットには一切行動指示が出せずその兵種に応じた行動を見守るだけということです。騎兵が勝手に敵陣に突っ込んで、その結果後ろにいた弓兵が無防備になって敵に殴られていても騎兵を呼び戻したり弓兵を逃がしたりはできません。

そのヒーローが持つカード全てが下に並びます。

使用コストはありませんがクールダウンはあります。

唯一プレイヤーが干渉できるのはそのヒーローが持つカードの使用です。カードには指定した範囲に攻撃を行うような単純なものの他に指定地点に騎兵を突撃させる、敵と白兵戦中の部隊を後退させるといったものがあり、それを使って間接的に指示を出すことができます。

指揮官であるヒーローのレベルが上がると増加します。

また予備部隊的な後衛というスロットがあり交代用の部隊を持てますが

装備アイテム的なアーティファクト(荷車)と共有枠となっています。

戦闘ルールは至ってシンプル、各ユニットには戦闘力、部隊人数、1人あたりの体力が設定されており、敵味方の部隊が互いに攻撃しあうと戦闘力を比較して命中率が決まり、それで命中判定を行って成功したら敵の体力が1減少、体力が尽きると兵士が1人死亡というものです。それに加えて重装甲の兵士は30%で敵の攻撃を無効化とか、槍兵は騎兵に対して戦闘力+2といった特性が反映されます。

戦略マップ上の行動も全てヒーローが持つカードを使って行います。よくあるHoMM系ゲームでは街に資源生産を増加させたり特定の兵種の雇用が可能になる建物を建てていくというパートがあるのですが、このゲームはその面でもシンプル、街を含む各拠点には基本的に繁栄度という拠点レベル的なものしかありません。拠点の種類とレベルにより各資源の収入と雇用可能な兵種が決まります。建設は街にそれぞれ建物用のスロットがあり、ヒーローが持つ建設カードを使うことで本来その街では得られない効果を追加することができます。

または既存のカードの強化が行えます。

初期カードやゲーム中に獲得できるカードの候補は

ヒーローのクラス、サブクラスによって変わってくるようです。

ヒーローの個人戦闘力や各種技能とかの強化は一切ありません。取得できるカードの中に戦略パートで使用するものもあり、それにより戦闘でのみ活躍する指揮官か、都市の強化や他軍勢の支援なども行える支援役かといった個性は表現されています。

ここまで読むとHoMMをカジュアルにしたゲームなのかな、戦闘中でユニットにほとんど指示が出せないのはちょっとなあ、と思われるかもしれません。戦略パートについては確かにちょっとシンプルすぎるかもと感じますが戦闘についてはルールやカードの効果を把握してくると、立ち回りによってそこそこ結果に違いが出てきます。風変わりではありますがこれはこれで結構やりごたえがあるのではないかと感じました。

グラフィックの雰囲気はかなり良いですし日本語は文章、フォントともによく出来ていると思います(一部翻訳に問題があったり、口調に違和感があったりもしましたが)。また音楽はオウガバトルシリーズやファイナルファンタジーなど多数の国産ゲームで活躍している崎元仁氏が担当しているらしくそちらもゲームを盛り上げてくれます。

ただ雰囲気はいいんですが割と人を選ぶゲームではあると思います。まず戦闘、指示が出せないのはそういうゲームなのでいいんですが、ユニットの情報も見られません。戦闘に入る前に敵味方のユニットの特性、どの敵が脅威かといったことを把握していないとうまく戦えません。

そして次に操作性、街やヒーローの情報を見るのに画面切り替えが必要でその際アニメーションが入るため、せっかちな人はプレイし続けているうちに次第にうんざりしてくるんじゃないかと思います。

軍勢の移動指示が若干やりづらく、直線移動しかできないため道は繋がっているのに間に山など通行不可な地形があると複数回に分けて移動指示を出さないといけなかったりします。

移動指示がひっかかりまくって

やたら小刻みの指示が必要です。

街の先に行きたい場合はまず街に移動→その先の移動目標を指定と

二度手間になっていました。

最新の体験版では街を通過できるようになっています。

そうした細々としたイライラ要素を許せる心の広い人でないと最初はその雰囲気の良さに魅了されるもプレイし続けるにつれて不満が募り、最終的には否定的な評価になってしまうかも…と思いました。心配な人は体験版を試してみると良いでしょう。きちんと日本語が入っています。

Reus 2

5月28日発売

正式リリース

ジャンル: ストラテジー (ゴッドゲーム)

日本語なし

体験版あり

2013年に発売されたゴッドゲーム、Reusの続編です。巨人の力を使って無人の荒れ地が広がる惑星をテラフォーミングして人類を誕生させ、資源を配置

してその文明を発展に導きながら見守っていくゲームです。

ゴッドゲームというのはここにあれを建てろ、次にそれを研究しろというような直接的な指示ではなく、周囲の環境を操作したり大まかな方針を与えることによって人間を始めとした生き物を間接的に操作したり、それを眺めて楽しむタイプのゲームのことです。このゲームでは惑星の創造主として自然を操る力を持つ巨人を使って惑星の環境を整え、そこで暮らす人間たちを繁栄させていくことが目的となります。

具体的には最初は荒れ地しかない惑星に熱帯雨林、砂漠、海などのバイオームを作成、遊牧民に村を作らせ、その周囲にバイオームに適合する資源を配置していきます。

産出量は大きいものの設置条件も厳しい高度な資源が置きやすくなります。

一方で複数種のバイオームを混ぜると

資源の隣接ボーナスが活用しやすくなります。

「隣に鉱物があると食料+15」

「同バイオーム内に同じ動物が他にいなければ富+20」

などのボーナスがあり、それを活用していくことで

同じ数の資源でより多くの産出が得られます。

村はその領土内にある資源がもたらす食料、富、知識の資源の量により対応する分野のレベルが増加、3つの分野の合計レベルがその村の発展レベルとなります。発展度が高まると新たな遊牧民を排出してまた別の場所に村が作れるようになったりします。

その村に建てる施設を聞いてきます。

施設には「固有の動物種ごとに食料+20」などの効果があり

それを活用することで発展度が稼ぎやすくなります。

領土を広げてより多くの資源スロットが利用可能になります。

説明の改行がミスっていて読みづらいのですが

++ 領内は既に資源で一杯だ

++ 領土外には豊かな資源があるらしい

--- これ以上領土は必要ない

+が領土拡張の意欲を高め、-が減らします。

+が勝っていると拡張キャラが出やすくなるようです。

各時代の目標を達成し、また残りのターンを全て使い切ると次の時代に進みます。遷移先の時代には複数の候補があり、発生するクエストやそれを達成したときに得られる効果も違っていて、現状と目指しているプレイスタイルにあわせて最適な時代を選んでいく必要があります。

残りターン数が0になってもその時代の目標を達成できていない場合、カウントダウンが始まります。そこからは残りターン数を気にせず資源を置けるようになりますが、3回のカウントダウンが終了してもまだ達成できない場合、ゲーム終了となるようです。

次の時代に進んだ時にもらえるボーナスポイントが増えます。

Crevice(地割れ)は惑星の利用可能タイルを追加、

Mountain(山岳)は1タイルに置ける資源の数が増えます。

途中から新たな資源もアンロックできます。

基本的な進め方は前作と同じなのですが2になって大きく変わった点としては、前作は30分、60分、120分という制限時間内でどれだけ文明を発展させられるかというリアルタイム制のゲームだったのですが、今回は行動により残りターンを消費するというターン制になっています。

繰り返しプレイしていくことにより新たな巨人(1人で複数種のバイオームへのテラフォーミングが可能など)、遊牧民(設立した村に固有のボーナスや傾向を与える)、資源(設置条件は厳しいが出力が大きい)などがアンロックされ以後のゲームで使えるようになる等の要素もあるようです。

3つ星(60点以上)を取るには何回かプレイして追加の資源をアンロックし

さらにきちんと計画建てて進めないと難しい気がします。

(15点が固定で残り45点を繁栄度で稼ぐ必要があります)

制限時間ありの前作から行動回数制限ありに変わり、時間に追われることなくゆったりと遊ぶことができるようになったものの、それにより資源を置いた時点で収入が確定するようになり(前作は置いた後で村から人が出てきて時間をかけて採集することで収入となっていた)眺めて楽しむ部分が減った、またバイオームも前作では隣り合う地形により変化していたのが直に指定できるようになるなどプレイヤーの指示がダイレクトに反映されるようになり、わかりやすさは増したもののゴッドゲームとしてはどうだろうか?と思わせるものはありますね。Terra NilやDorfromantikみたいなパズル色の強いストラテジーに寄った感があります。

あとこれは3ヶ月以上前に公開された体験版なせいもあるでしょうがツールチップ(マウスオーバーした時に出る説明)の表示が遅かったりUI/UX面でちょっと問題があるようにも感じられました。

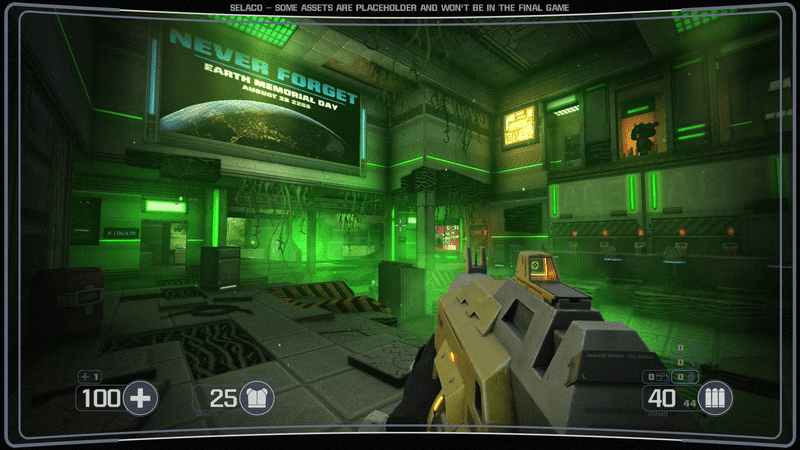

Selaco

5月31日発売

正式リリース

ジャンル: FPS

日本語なし

体験版あり

Doomの互換エンジンであるGZDoom上で動作するシングルプレイ用FPS、多種多様な武器を使ったハイテンポでド派手な戦闘が楽しめるオールドスクールな作りの、いわゆるブーマーシューターと呼ばれるタイプのゲームです。それらのゲームはストーリーは背景設定ぐらいに留まることが多いのですがこのゲームではそれなりに力を入れて作っているようです。作りが最も近いものとしては懐かしのF.E.A.R.とかでしょうかね。スローモーはないと思いますが…。実際にこのゲームの売りとして優れたAIという点があげられているのですが、それはF.E.A.R.の影響を受けたものらしいです。

具体的なゲームについては以下の動画をご覧いただければ大体の雰囲気はつかめると思います。ただこれは2021年8月に公開されたものなので内容は今のものとは変わっている可能性があります。

ストーリーとしては地球が何らかの理由で人の暮らしていけない環境となった未来、人々は地下にセラコという施設を作って生き延びていました。そこに赴任したACEという組織の保安担当者のドーンはセラコに潜む何らかの陰謀を調査していたところ、施設そのものが謎の武装組織の襲撃を受ける…というもののようです。

売りとしては前述の、状況に応じて適切な行動を取る(ただその場でカバーに隠れるなどして撃ち返してくるだけではない、側面から回り込んできたりする)AI、充実したストーリー、Modサポートなどがあげられています。小規模な会社の処女作ですから長時間のカットシーンとかはないと思いますが。

体験版をプレイした限りでは次にどこに行けばいいのかが若干わかりづらかったりもするのですが、ブーマーシューターとしての要素はどれもなかなか高品質なように感じられました。このジャンルが好きな人にとっては魅力的なタイトルだと思います。

早期アクセス開始時点のコンテンツとしては25個のエリア(全25面ではありません、1つのチャプターで複数のエリアを行ったり来たりするので)、モジュール単位でアップグレード可能な11の武器、Mod対応済みらしいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?