2023年8月にSteamで発売される注目タイトルかもしれないゲーム

今月は特にこれが一押しというのはあまりない(強いて選ぶとすればDesynced)一方でそこそこ期待できそうな作品が多く、この記事も結構長くなってしまいました。実はこれ以外にGord、Jumplight Odysseyとかも紹介しようかと思っていたんですが既に記事が長すぎ、あとその2本は体験版を触った限りでは目こそ引くものの、いざプレイしてみると問題点が目立ったりゲームプレイ自体はそこまで惹かれたわけではない…といった感じなので除外しています。構想としてはとりあえず気になったタイトル全てを取り上げるよりも8~10本くらいに絞って紹介したいと思っていますが…。

Save the Settlers

8月1日発売

正式リリース

ジャンル: タワーディフェンス(ローグライト)

日本語なし

今では珍しくないローグライトのTDです。敵を撃破すると経験値が増加していき、一定量貯まるとレベルアップしていくつかの候補の中からアップグレードを選ぶことができます。

このゲームの特徴としては塔の建設やユニットは全て無料なようです。ただし1回設置するとクールダウンが発生し、少し待たなければ再使用はできません。またマップ上には道路があるものの、敵は行儀が悪くそんなものは無視してこちらの本拠目指して直進してきますし、ユニットだけでなく塔も普通に攻撃を受け、結構簡単に破壊されます。敵の経路を把握して最高効率でダメージを与えられる塔の配置、組み合わせを考えるといった戦略要素はなくぶっちゃけ塔、ユニット、アビリティ連打の力勝負です。

きちんと考えてプレイしたいという人には不向き、どちらかというとVampire Survivorsのようなアップグレードを組み合わせて強力なビルドを完成させ群がる大量の敵をなぎ倒していくゲームに近いかもしれません。

Thronefall

8月3日発売

早期アクセス

ジャンル: タワーディフェンス

日本語あり

体験版あり

昼に家、畑などの収入施設と兵舎、城壁、防衛塔などの防衛施設を建て、夜に襲ってくる敵を撃退して王国を防衛するゲームです。特徴としてはゲーム内にプレイヤーキャラがいて昼は建設指示用のカーソルとして、夜はレベル開始時に選択した槍、弓などの武器を持ち、自由に動き回って敵と戦える強力な戦闘キャラとして活用していくことになります。

本拠をアップグレードすると増えます

なお建設はスロット制であらかじめ建てられる場所が決まっており、場所ごとに作れる建物の種類も決まっています。アップグレード時に例えば本拠地なら戦闘力強化と経済力強化、兵舎なら重装甲の騎士と攻撃重視の槍兵といった風に複数の選択肢から選ぶ程度の自由度はあります。

畑では収入増加と、破壊されたときに爆発して

周辺の敵にダメージを与えるという候補があります

なお敵が襲撃してくる夜間は建設、修理は一切できません

兵舎を建てるとプレイヤーキャラと一緒に戦ってくれる近接、射撃型の兵士を雇うことができます。これは初期位置こそ指定できるものの敵が近づくと勝手に突撃してしまい細かい命令はまず出せません。しかしなかなか強いうえにやられてもコストなしに時間経過で復活するのでストレスにはならず割りと頼りになる方だと思います。

プレイヤーキャラが他方面で戦っている間の時間稼ぎに役立ちます

敵は種類ごとに行動パターンが違い、誘導し引きずり回し続けられるタイプもいれば

遮二無二、本拠に突貫してくるタイプもいます

クリア時に経験値がもらえて、レベルアップすると新たな武器やアップグレードがアンロックされ、ゲーム内容の多様さが増していくものと思われます。また各レベルは単にクリアするだけでなく指定された武器を使って勝利などの追加目標や、自分に不利な効果を追加するかわりに報酬を増やすミューテーターといった設定も用意されています。

特典はメリットしかありませんが2個まで

ミューテーターは不利な効果が追加され何個でも追加でき

それによりゲーム終了時に得られるスコア(経験値)が増加します

新たな武器、特典などが追加されます

防衛ゲームといってもStronghold、They are Billionsのような複雑さはなくどちらかといえばカジュアルゲームに近いです。それでも上のSave the Settlersと比べればストラテジー寄りではありますが。

Axon TD: Uprising - Tower Defense

8月3日発売

早期アクセス

ジャンル: タワーディフェンス

日本語なし

開発元のElement StudiosはかつてWarcraft 3のUMS(ユーザー作成シナリオ)として対戦型TDのElement TDを開発、後に独立したゲームとしてElement TD 2をリリースしています。

TD3連発ですがその中でこれが最もTDらしく、かつ頭を使う作品と言えるでしょう。こちらの本拠目指して進んでくる敵を、単体に強いもの、範囲効果を持つもの、敵を弱体化させるものなど様々な塔を組み合わせて迎撃していくゲームです。最大の特徴は敵の進行ルートを塞ぎ、経路を弄ってできるだけ長く歩かせる、いわゆるメイズ(迷路)の要素にフォーカスしています。

普通メイズというと塔や足場を使って塞ぐだけですが、このゲームではマップに新たに通行可能なタイルを追加したり、それにより最初は孤立しているエリアと繋げたり、そのエリアを回転させたりと多種多様です。タイルの追加は他のゲームで見かけるような、マップごとに予め用意された3、4の候補地点から選ぶ程度のものではなくかなり自由度が高いです。なおマップの変更と塔の建設、そしてアップグレードに使う資源は全て別々になっているため、手持ちの資源を塔の新設、強化、マップの変更どれに使うかで悩まずに済むようになっています。マップの変更はWave終了時に獲得できる報酬を使うのですが、単に1タイル追加するもの以外に既存タイルを削って別の場所に追加しなおしたりもできます。

ゲームモードには通常のものの他に最終ウェーブが存在せずどこまで耐えられるかを競うエンドレスモードもありますがこちらは最初はマップが狭く、構造も非常にシンプルです。特定のWaveをクリアするごとに新エリアが開放されていきますが、これも決まった順番に追加されていくのではなく複数の候補の中から1つ選んで追加する形で、そこもまたメイズ作りの一環です。

Defense Gridのような本格派のTDで、それは強みであると同時に弱みでもあります。レベル内での塔のアップグレードは1回だけ、3つの候補から1つ選んで行うだけでそれ以上の強化はできませんし、スクリーンショットを見る限りではレベル外での強化(メタ強化)も各塔の性能を底上げするのではなくアビリティのアンロックが中心なようです。強化しまくった塔でゴリ押ししていくタイプのプレイはできないわけですが、それを魅力と感じる人もいればストイック過ぎて息苦しい、行き当たりばったりのプレイだとリークしまくりでどうプレイすればいいのかわからない、そうした感想にも繋がってくるでしょう。各塔の個性を把握し、Waveごとの敵の構成もきちんと見てそれにあった塔の組み合わせで迎え撃つ、プレイヤーの腕が全てなことを魅力と思える人向けのゲームと言えます。

自分の記事で恐縮ですが以前体験版をプレイしたときに調べた塔およびそのアップグレード先の情報をまとめました。ただ体験版で出てきたものだけなので完全ではないと思います。

Word Factori

8月4日発売

正式リリース

ジャンル: パズル(工場建設、物流)

日本語なし

体験版あり

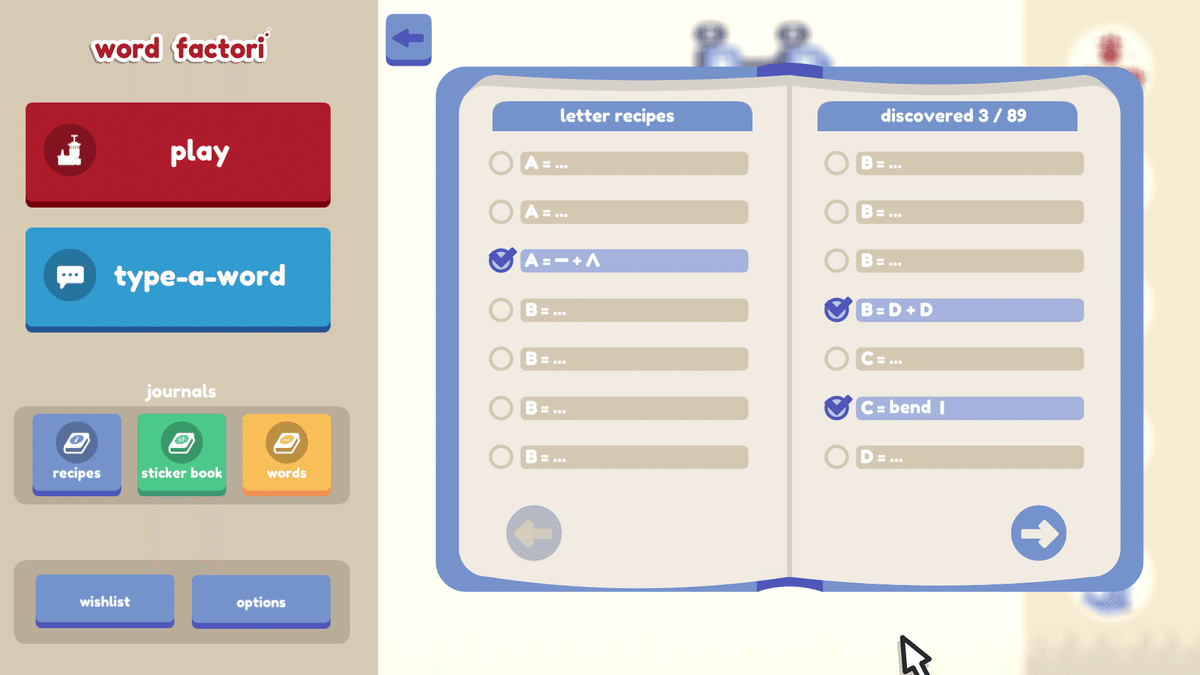

「I」の文字を原料として回転、結合といった加工を行う機械を通してI以外の文字、単語を作成していくパズルゲームです。高難易度のチャレンジレベルを除いて機械の使用にコスト、個数などの制限はなく、またコンベアは自由に交差可能(というか完全に重なってしまっても問題なし)、使用量に合わせて流量調整も必要ありません。

さらに上下反転させたうえで

「I」を横回転させた「-」と結合すると「A」になります。

完成した文字は右側の納品スロットに放り込まれ10個貯まるとクリアです

プレイヤーの腕の見せどころとしてはクリア時にステップ数(時間)、使用した機械の数などが表示され、自分のクリア方法がコミュニティ全体でどれくらい効率的だったかを確認することができます。

一部の文字は作り方に複数のパターンがあり、それが主にチャレンジレベル(使用できる機械の個数に種類別の制限がかかる)のクリアで重要になってきます。文字の作り方は最初は若干の慣れが必要なものの基本的には直感的、しかし「I」2個を結合すると「V」になるなど例外もあります。

シンプルながらなかなか楽しいパズルゲームです。このジャンルに興味がある方は一度体験版をプレイしてみてください。

「A」だと前述の方法の他に2つの方法があるようで…本当に?

各文字1個ずつ集めると文字ではなく絵が記載された箱が投げ込まれます。

たまに勢い余って飛び出してしまうことがあり

これはクリアへの進捗に含まれません

Sengoku Dynasty

8月11日発売

早期アクセス

ジャンル: サバイバルクラフト

日本語あり

パブリッシャーのToplitz Productionsが展開するサバイバルクラフトもののシリーズであるDynastyシリーズの最新作、舞台が日本の戦国時代(一応公式の説明では"封建時代"となっていて特に戦国と限定されているわけではありません)ということで日本での注目度も非常に高いタイトルです。なおシリーズといっても開発会社が複数あるようでゲーム内容、評価は作品ごとにまちまちでありシリーズの他作品の評価、内容はあまり参考にはなりません。ただこの作品についてはシリーズの中でも評価の高いMedieval Dynastyとかなり似た作品となっているようです。

特徴としてはストーリー、クエストの要素が重要で、またゲーム内にきちんと街づくりの要素が用意されています。NPCの住民を勧誘し、住居や生産施設を建ててそこに割り当てると資源を集めたり加工したりの命令を与えることができます。そうした活動により街が発展していき新たな建物がアンロックされていきます。またプレイヤー個人のスキルもあります。農業や狩猟、戦闘など複数の系統があってその作業を実行することで経験値が溜まり、レベルアップするとその系統の作業を効率化できるスキルを獲得できます。

先行配信された動画を見る限りでは現状だとガワを変えたMedieval Dynastyといった印象です。そのため大外れということはないもののプレイ感はそう変わらなそうですし、早期アクセスを続けてコンテンツを追加してきたMedievalと比べるとこちらはまだ未実装の要素も多いようです。戦闘や季節の影響といった部分は未実装らしく、マップも比較するとこちらの方が狭いです。一方新要素としては橋などの予め場所が決まっていて大量の物資を使って完成させる必要がある大規模建築プロジェクトがあります。またオンラインでの協力プレイも可能ですが、こちらはMedievalの方でも現在ベータ段階として追加中のようでSengokuのみの新機能ではありません。

Medieval Dynastyをプレイして楽しかった人なら安牌と言えるでしょう。ただ色々な要素が追加された正当進化版みたいなものを期待すると、少なくとも早期アクセス開始直後は若干期待外れになるかもしれません。そのあたりは日本の戦国時代という題材の魅力でカバーということになりますが、ぱっと見ではそこそこしっかり作ってはあるが特に戦国好きに刺さる、というものではなさげな気がします。

Desynced

8月15日発売

早期アクセス

ジャンル: 工場建設(戦闘あり)

日本語なし

Factorio、Dyson Sphere Programのような未開の惑星に工場を築き上げていくゲームです。ただし体験版の範囲ではベルトコンベアーはなく建物間の輸送は自由に動き回れるボットを使います。舞台となる惑星には敵対的な生物も住んでいて襲撃してくるのでそれを迎え撃つために壁や防衛塔、戦闘用ボットの準備も必要となります。

大きな特徴は2つ、まず建物やボットには決まった役割はありません。大中小のサイズに応じてスロットをいくつか持っていて、そこに各機能に対応したモジュールをセットすることでその建物、ボットの役割が決まります。例えば採掘モジュールをボットにセットすれば移動可能な採掘機となり、建物に精錬モジュールをセットすれば採掘機から受け取った鉱石をインゴットに変える精錬施設になります。最初はスロットが1個しかなくその時点ではあまり意味がないのですが複数のスロットを持つ中型の建物、ボットが作れるようになると機能を自由に設計できるようになります。採掘モジュールと精錬モジュールの両方を持つボットはただ鉱石を掘るだけでなく自ら精錬してそれ単体でインゴットを作ることができますし、製造モジュールを2つセットした建物は同時に2つの物を加工することができます。また生産型の機能を組み合わせるだけでなく防衛用の砲塔をセットすることで敵対生物の徘徊する危険地帯でも自らを守れる採掘ボットなんてのも作れるでしょう。

もう1つの特徴はボット、建物にそれぞれプログラムを設定することができそれにより行動を自動化できます。ボットに「未探索の場所を自動的に探索しろ、動力が50%以下になったら近くの充電施設に戻って充電が完了したらまた探索を継続しろ」というプログラムを与えれば便利な自動探索ボットができます。他の建物、ボットと連携するプログラムを作成することも可能で例えば建物側が自らの貯蔵量が上限の75%以上になったら回収要求の信号を発信、それを受けて運搬ボットが回収してメイン倉庫まで運ぶ…といったことも作成可能です。プログラムはコードを入力する必要はなくいくつかのブロックを組み合わせることで作成でき、エクスポート、インポート機能もついているので他の人が作成した便利なプログラムを使わせてもらうこともできます。

運搬で決まった地点間でしか物を運べないコンベアーに頼ることなく自由に持ち運びしてくれるボットを使うため効率100%の生産、物流網を構築するという楽しさについては若干薄れている感も無きにしもあらずですが、ボット、建物のカスタマイズ性の高さはそれを補って余りある魅力となるでしょう。一応既にプログラム可能なロボットを使った生産、物流の自動化ゲームとしてはAutonautsとかもあってこれが初というわけではありませんが体験版の感触から言えば既存の作品より深みの部分においては勝っているように感じられました。

懸念点としては現時点で最終目標が何なのか、そして早期アクセス開始時点でどの程度のコンテンツが実装済みなのか(何時間くらい遊べるのか)が不明ということくらいでしょうかね。でも今月発売の新作の中では特に爆発的人気になる可能性がある、一押しの作品だと思っています。

Hammerwatch II

8月15日発売

正式リリース

ジャンル: アクションRPG

日本語あり

体験版あり

前作は2013年8月13日発売で約10年ぶりの続編ということになります(2018年にローグライトのHeroes of Hammerwatchというスピンオフ的なものは出ていますが)。前作はガントレット風の2Dアクションだったのですが、2ではストーリー、クエストあり、装備や消費アイテムあり、能力値の割り振りやスキルの獲得、強化といった要素ありのアクションRPGとなっています。死んでも終わりではなく所持金の一部を失うかわりに街または現在のダンジョンの入口で復活して冒険を続けることができます。

能力値はHP、MP、スタミナの上限と回復量、

あとは攻撃力と耐性です。

Diabloライクゲームでよくあるクリティカル率、移動速度、アイテム発見率といった

数値はなくシンプルな作りです

新規スキルの獲得と強化が行なえます。

初期状態のアプレンティス(弟子)段階だと基礎性能の向上くらいしかできず

プレイスタイルががらっと変わるような強化は見当たりません

目標達成時にはクリアと表示されますが

現在の進捗のトラッキングや大まかな目的地の方向を指し示す

ナビ機能はなさげです。

体験版をプレイして見た限りではアクション部分それ自体は悪くないものの変化に乏しく長時間遊ぶと物足りなさが感じられます。新たに追加されたRPG要素もそれを埋めるには至らない、というかクエストの内容もただ敵を倒してアイテムを集めてくるとかの退屈なものが多いです。

これは初期状態ですが透過率の設定自体はあります、しかし…。

ただもうちょっと薄くできてもいいような…

野外だと薄すぎてほぼ見えません。

どうも周辺(環境)の明るさにより変わってくるようです

体験版で海賊のボスを倒すところまで進めてみた限りでは悪くはないんですがアクションとしてもRPGとしてもちょっとシンプルすぎる気はしました。なおMod、シナリオ作成機能があるらしくゲーム開始時にそれらを選択できます。ユーザーの手で面白いコンテンツが追加されていけばあるいは…という気がします。

Wayfinder

8月16日リリース(無料プレイ)

早期アクセス

ジャンル: アクション(MMO)

日本語あり

2023年8月4日追記

最終的には無料プレイとなる予定ですが、8月16日の早期アクセス開始時点からプレイするためには最低$20のファウンダーズパックの購入が必要なようです。

かつてDarksidersシリーズを開発していたVigil Gamesは親会社であるTHQが倒産した際に引き取り手が見つからず一旦解散となりましたが、その元社員が集まって作ったのがこのゲームの開発元のAirship Syndicateです。その後Battlechaser: Night War、Darksiders Genesisなどを制作しています。元アメコミ作家のデザイナーのジョー・マデュレイラも引き続き参加しているためこのゲームのトレイラーを見ると敵や武器のデザインはDarksidersっぽいところも見受けられますね。

基本プレイ無料のMMOゲームで、舞台となる世界エヴェノールは混沌の流入によりばらばらになり、複数の場所と時間が繋がった不安定な場所となっています。そこにこれ以上の混沌の流入を防ぐためあちこちから英雄たちが集まってきて混沌に立ち向かうことになります。この英雄たちがプレイヤーが使用するウェイファインダーで、それぞれ固有の武器、アビリティを持った数人の候補の中から1人選んで冒険に向かいます。要はクラスですね。

英雄たちは混沌を制御するグルーム・ダガーという特殊なデバイスを持っていてこれで向かう先をカスタマイズできます。行き先や戦う敵、難易度、欲しい報酬などをある程度選択できるシステムのようです。この報酬には新たなウェイファインダーのアンロック、武器やその強化に使用する素材などが含まれています。武器はDiabloライクのようなランダム生成ではなくキャラごとに使える武器のリストが用意されていて素材を使って作成したり強化して基礎性能を高めたり追加効果を付与していくっぽいですね。

MMOですが実際の冒険の部分はセッションを作成して最大3人まででプレイする仕組み、それ以外のプレイヤーとの交流は本拠地のスカイライトという場所で行います。トレイラーを見る限りでは一応ソロでのプレイも可能なようです。野良でパーティを組んで出発ができるかはちょっとわかりませんでした。

登場する敵や武器、アクションは好きだったDarksidersと似通った部分がありますし基本プレイ無料なのでリリースされたら触ってみるつもりです。DarksidersシリーズにあったものでこのWayfinderにないものとしては…パズルを解きながら複雑な構造のダンジョンを攻略していく部分でしょうかね。

Shadow Gambit: The Cursed Crew

8月18日発売

正式リリース

ジャンル: ストラテジー(ステルス)

日本語あり

Shadow Tactics、Desperados 3などでおなじみMimimi Gamesの3作目で今回もいわゆるコマンドスライクなステルスRTSです。今回の舞台はカリブ海にある架空の群島でオカルト要素あり、何しろ主人公のアフィアは胸に剣が突き刺さっていますし仲間も骸骨と化した船員とかだったりします。

主人公の女海賊アフィアは伝説の海賊モルデカイ船長が残したという宝を求め、かつて彼の乗船であった意思を持つ幽霊船のレッド・マーリー号とともに群島のあちこちで冒険を繰り広げます。一方で教会の異端審問官たちも同じ宝を狙っておりアフィアの行く手に立ちふさがります。そこで自らや仲間の船員たちの能力を駆使して暗殺、情報が記された文書の奪取といった工作を行っていくことになります。

前作までとの大きな違いはそこそこ自由度がある点です。Desperados 3ではミッションに参加するメンバーは固定でしたが今作では誰を連れて行くかミッション開始時に選ぶことができます。また仲間の加入順も固定ではなく手持ちの資源を使って次に誰を復活させるかを選ぶことができます。仲間にはそれぞれ「誘導」「移動」「上級兵を撃破可能」など所有するアビリティの傾向をまとめたタグを1、2個持っていてそれを見て今チームに不足している能力がなにかは把握しつつ、新たな仲間の雇用で足りない能力を補っていくことができます。なお加入の順番は自由に選べるもののキャラクター自体は最初から用意されていて、XCOMのようにランダムに生成されるメンバーの中から自由に育成、編成できるわけではありません。

もう1つの変更点としてはミッションは決まった順番でクリアしていくのではなく次の行き先を全体マップから選択可能、各ロケーションも1回のミッションで終わりではなく異なる目標を達成するために何度か訪問することができます。その度に敵の配置なども毎回変化するようです。

基本的にはShadow Tacticsから順当に進化を続けてきた作品ではありますが問題はカリブの海賊というテーマ、そしてオカルト要素が日本でどの程度受けるかが問題でしょうかね。というか前作のDesperados 3の西部劇も、日本の江戸時代初期が舞台だったShadow Tacticsと比べると人気がいまいちだった気がしますし…。日本語対応が手厚く特に1作目は吹き替えもありという充実ぶり、今作も日本語ありと日本への対応がなかなか手厚い会社なのでそれに見合った成功をおさめることを願っていますが、現状厳しいかなとも思います。

Xenotilt: Hostile Pinball Action

8月18日発売

早期アクセス

ジャンル: ピンボール

日本語あり

2019年に発売されたDemon's Tiltの開発による新作、前作はファンタジーがテーマのピンボールでしたが今作のテーマはSFなようです。特に流行りのローグライト要素を追加、とかもないオーソドックスなピンボールですね。盤のデザイン、音楽、ビジュアルエフェクトなどはなかなかの高品質です。とりあえずストアページにあるトレイラーを見てそのあたりが気に入ったら買ってみるのもありかと思います。前作は2050円でしたがおそらくそれよりは少し(2300円~)高くなるものと思われます。なお前作はEpic Games Storeで無料配布されていますので毎週とりあえずもらっておいてある、という人はそちらで内容を確かめてみることも可能です。Steamでも既に-70%の615円が最安となっているので今後セールの機会があれば試してみてもいいかもしれません。ファンタジー、SFとテーマが違うだけでゲーム内容は良くも悪くもそう大きく違ってはいないものと思われます。

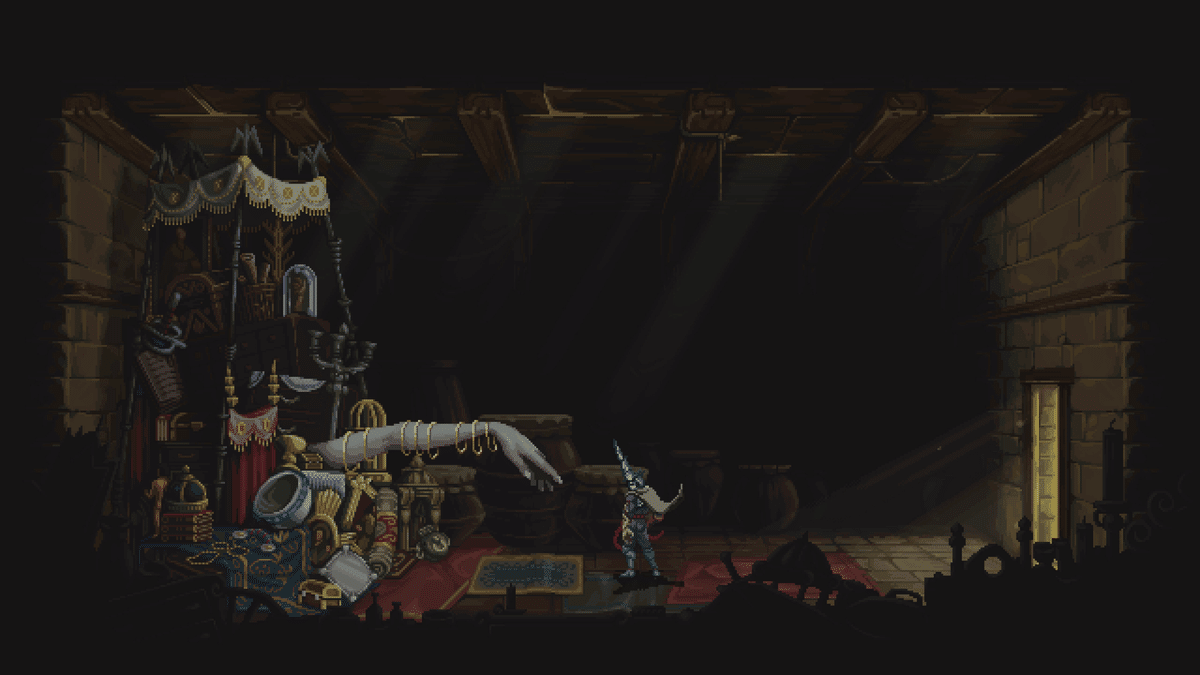

Blasphemous 2

8月25日発売

正式リリース

ジャンル: 2Dアクション(メトロイドヴァニア)

日本語あり

2019年に発売されたメトロイドヴァニア、Blasphemousの続編です。このジャンルは大昔、SFCの時点(?)でほぼ完成されていて、他のゲームにはない独特な新システム!みたいな目立つアピールポイントはあまり見当たらないですね。しかし前作はピクセルアート、アニメ、音楽、世界設定といった基本的な構成要素がどれも高レベルで高評価を受けています。トレイラーを見る限りではそのあたりの魅力は2にも踏襲されているようです。

ただ…では2になってどこが強化されたの?というとストアページの説明によればスキルセットがカスタマイズできるようになった程度しか書かれていません。実は前作も装備を選んでビルドを構築しよう的な謳い文句がありましたがぶっちゃけその面で他のメトロイドヴァニアよりよく出来ているとは感じませんでした。なので1の内容に満足していて、その続きというだけで十分価値があると思える人向けかなと思います。あと値段が微妙にあがっていて前作は2600円、2は3500円です。私はメトロイドヴァニアはカジュアルに楽しみはするものの特に大好きというほどではない…という感じなのでその立場からすると500円くらい高いなと思います。ただこのジャンルに惚れ込んでいる人なら値段に見合う価値はあるのではないでしょうか。

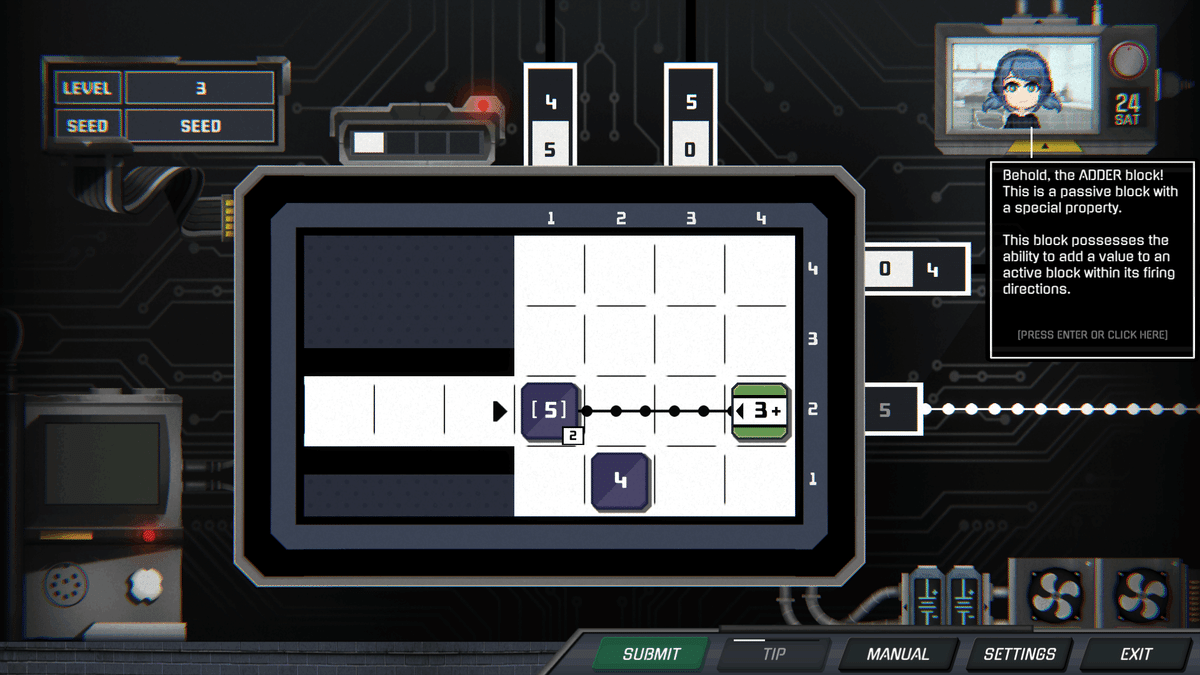

Aggregator Elevator System

8月28日発売

正式リリース

ジャンル: パズル (数独)

日本語なし

体験版あり

数独をベースにしたパズルゲームです。方眼状のボードの上、右に行、列ごとの目標となる数字が数値が設定されていて、合計がその数値になるよう調整していく必要があります。数独では各マスに数値を記入したわけですが、このゲームでは元からボード上に配置された数値を動かしてそれを達成していきます。

この例だと目標は縦が列2、3が2、列4が4

横が行2が2、行4が4となります

直接別の値に置き換えてしまう特殊ブロックが登場します

ゲームにはボード左にあるエレベーターを使って数値を運ぶモードと、直接動かすモードがあります。エレベーターで運ぶモードでは動かせるのが各行で一番左にある数値に限られたり、横に隣接する数値はくっついて一緒に動くようになったりと若干の制約があるため、そのままだと難易度は前者の方がずっと高くなりますが、直接動かすモードではそれに見合うようボードがより大きかったり複雑な計算が必要になったりもします。

右は各数値を自由に動かせるモードです

7x4という広さです(エレベーターモードだと4x4)

なおこのゲーム、レベルは最初に入力するシード値を元に生成されるため飽きなければ無限に遊び続けられます。なお変わるのは目標となる数値と配置されている数値くらいで、ボードの大きさ、登場する特殊ブロックなどは変わりません。

ルールはごくシンプルで登場する特殊ブロックの種類もそう多くはなさそうです。せいぜい四則演算と=くらいでしょうし。ルールはなかなかユニークですがライト級のパズルと言えそうですね。昔PC-9801の頃にコンパイルが出していたディスクステーション、それに含まれる1作品くらいの規模に感じられました。

Under the Waves

8月29日発売

正式リリース

ジャンル: アドベンチャー (海底探検)

日本語あり

1970年代の北海の海底を舞台としたアドベンチャーゲームです。海中、海底が舞台ということでSubnauticaみたいなゲームを思い浮かべる人もいるかもしれませんがああいう本格的なサバイバルクラフトものではないです。

基本的には海底の美しく幻想的な風景を眺めつつ歩き回り、落ちているアイテムを拾ったり簡単なパズルをクリアすることで先に進んでいくタイプのストーリー重視型ゲームです。海底ものでもどちらかといえばSOMAあたりが近いかもしれません。ホラー要素はないと思いますが…。ただクラフトが全く無いわけではなく、素材を拾って道具を作ったり装備や乗り物を強化したりといった要素はあるようです。

トレイラーにはHeavy Rain、Detroit: Become HumanでおなじみQuantic Dreamの名前が出てきますがこのゲームについてはパブリッシャーとなっているだけで開発は別の会社です。開発元のParallel Studioとしてはこれが初の作品となりますが所属している開発者の代表作としてはWhite Night、Life is Strange、Alone In The Dark 5などが列挙されており雰囲気の良い美しい世界でストーリーを味わうゲームとしてはなかなか期待できそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?