2024年6月にSteamで発売される注目タイトルかもしれないゲーム

今月は正直紹介できるタイトルが少ないです。元々傾向としてはこのあたりは発売されるゲームが少ないんですね。

念の為書いておきますとMayとJulの間にある点がJune、6月です。

特に今月は日本時間で6月11日午前2時から18日同時刻まで多数の近日発売予定のゲームが公開されるSteam Next Festが開催される予定で、この期間は体験版の方にユーザーの関心がいってしまうので新作が発売されても見つけてもらえない確率が高くなるのも原因の1つかと思われます。

そんなわけで紹介する本数は少なめ、最後に紹介するUltimate General: American Revolutionも月内発売予定で日付は不明で、これまでこうしたものは含めてきませんでしたがそうした事情により追加しています。

Autopsy Simulator

6月7日発売

正式リリース

ジャンル: お仕事体験シミュレーター (検視官)

日本語あり

病理学者として死体を調べ、死因やその他の謎を解き明かしていくゲームです。純粋なお仕事体験シミュレーターではなくストーリーがあり、ホラーゲーム的な側面もあるようです。

ストアページの文章がわかりにくいのですが主人公ジャックの妻のケイトは数年前に死亡したか行方不明になっていたのが、最近調べたとある事件の被害者の死体からケイトが身に付けていたはずの婚約指輪が見つかります。それをきっかけとして妻に何があったのかも明らかになっていく…というお話らしいです。

題材が検視、グラフィックもなかなか高品質なのでグロ要素もあります。死体そのものが結構ショッキングなものもあるうえ、死体を切開して内臓を取り出したりという描写も普通に出てきます。またストーリーの進展につれて主人公の精神状態も不安定化してきて存在しないものが見えたりと恐怖を覚えさせる表現も出てくるようなので大分人を選びそうですね。

Dragon Is Dead

6月8日発売

早期アクセス

ジャンル: アクション (2D、メトロイドヴァニア)

日本語なし

かつて神々に反逆を起こしほぼ絶滅状態となったドラゴン、その僅かな生き残りであるダークドラゴンのゲルニアンが支配するダンジョンを探索し、様々な敵と戦いながら最終的にはゲルニアンを討伐することが目的の2Dアクションゲームです。

特徴としては装備の獲得、スキルポイントの割り振りなどのRPG要素が強めなようです。ゲームの説明にはローグライトとありますが死んでも全て失って最初からというわけではなさげです。装備についてはスクリーンショットを見ると同じアイコンのアイテムが何個も並んでいますがランダム生成で自分のビルドにあったものを探すトレハン要素があるのかは不明でした。どうも装備に「氷」とか「スピード」とかの特性がついていて、装備アイテム全体でこの特性を3ポイント集めるとクールダウン-15%、6ポイントで-25%みたいな効果が発動するようです。アイテムのランダム性があるとしたらこの特性でどれがついているか変わってくるくらいかもしれません。

正直メトロイドヴァニアはプレイしてみないと出来の評価ができないのですがトレイラーを見るになかなか楽しそう、また開発元のTeam Suneatは韓国の会社らしいのですがこの作品の前に別のメトロイドヴァニアを出しており、Steamでの評価はやや好評(約1700件中77%が好評)なので、このジャンルの制作経験および実績はそれなりにある方だと思われます。またRPG要素強めな点は割と日本人好みではないかと思いました。日本語がないのが残念なところではありますが…。

Still Wakes the Deep

6月18日発売

正式リリース

ジャンル: アドベンチャー (ウォーキングシミュレーター)

日本語あり

Game Pass登場予定 (Day 1)

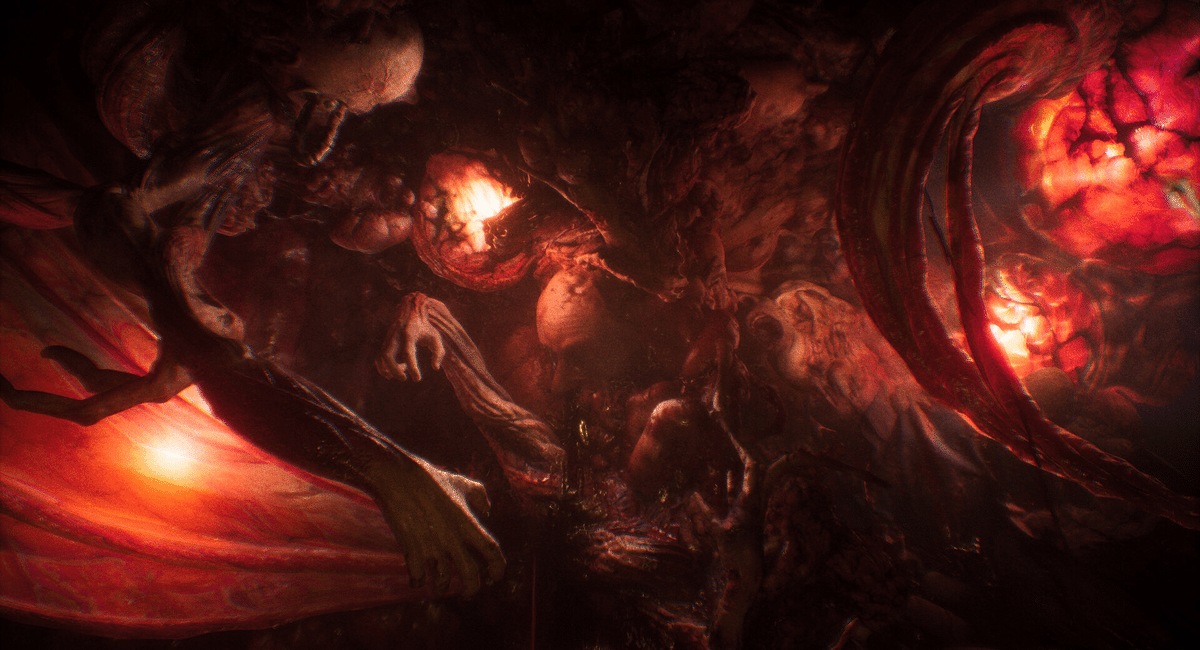

舞台は1975年の北海にある海上石油採掘プラットフォーム、ここに勤務していた主人公でしたがクリスマスに突如大規模な嵐に襲われ、施設は半壊状態となってしまいます。あちこちで構造物や機械が壊れ、危険な環境となったプラットフォームを探索し、時に同僚を助けたり見捨てたりしながら施設を脱出するというアドベンチャーゲームです。どうやらこの嵐は単なる自然現象ではないらしくやがてフラッシュバックや様々な怪奇現象が起きたり、不気味な肉塊のような物体が現れたりもするホラーゲーム要素もあります。

開発元のThe Chinese Roomは名前にChineseと入っていますが中国とは関係なくイギリスのブライトンにある会社です。元々はHalf-Life 2のModを制作していたチームで、有名なものとしてはDear Esther Modがあります。後に会社化しましたが社名は有名な思考実験にちなんでいます。

Dear Estherは後にスタンドアロン化されHalf-Life 2なしでも遊ぶことができるようになりました。

実はこのDear Estherこそが今日では多数の作品のある、所謂ウォーキングシミュレーターと呼ばれるジャンルが産まれたきっかけとなった作品とされています。このStill Wakes the Deepのような、作り込まれた環境を1人称視点で探索していくゲームですね。もちろんそうしたゲームはもっと前から存在していましたが1つのジャンルとして見なされるようになったのはDear Estherや翌年発売のGone Homeなどの功績かと思われます。

さてウォーキングシミュレーターとしてのこの作品の評価としては重要な要素であるストーリー的な部分については未知数ですが、環境の美しさ、作り込みについてはジャンル内でも最高レベルと言えるでしょう。またきちんと人間も登場するようです。このジャンルでは人間は体や表情の動きをリアルなものとするのが高コストなため、全く登場せず残されたメモや日記でストーリーが進んだり、シルエットで済まされたりということも多いのですが、それがあるということは本格派の証の1つと言って良いでしょう。

ウォーキングシミュレーターというジャンル自体はゲームというよりインタラクティブ性の高い映像作品という感じで人を選ぶところがありますが、もともとこのジャンルが好きな人にとっては相当有望そうではあります。また特に好きではない、どういうジャンルかあまり知らないという人もGame Passで試せるのはありがたいところですね。

Thalassa: Edge of the Abyss

6月19日発売

正式リリース

ジャンル: アドベンチャー (ウォーキングシミュレーター)

日本語あり

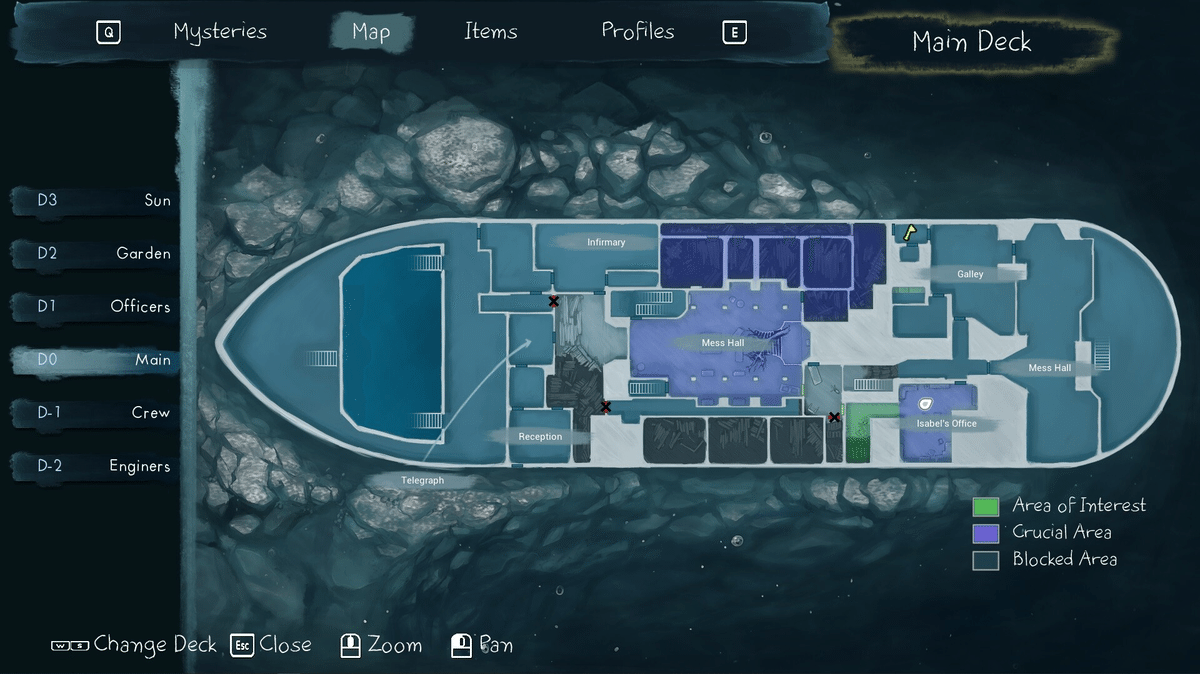

時代は20世紀初頭、潜水夫となってかつて主人公が勤務していた、しかし今は海の底に沈んでしまったタラッサ号の残骸を調査していくウォーキング(ダイビング?)シミュレーターです。

ストアページのストーリー紹介が若干要領を得ないのですが、このタラッサ号は大航海時代の沈没船をサルベージする船で、主人公もそこで働いていたものの何らかの事件で激しいショックを受けて船を降りていました。そしてそれからしばらくしてタラッサ号が沈没したようだという知らせを受けてあの船で一体何があったのか、かつての同僚たちはどうなったのかというのを突き止めるために海の底へ…というお話らしいです。

1つ上で紹介しているStill Wakes the Deepと違ってこちらは極限環境でのサバイバルやホラー要素はなくて、アイテム探しやパズルをクリアして先に進めながら少しずつ過去ここで何があったのかがわかっていく、過去の作品で言えばGone Homeに近いナラティブ重視のゲームとなっているようです。

開発元のSarepta Studioはノルウェーの会社で、2018年に第二次世界大戦の終結後の同国でナチス・ドイツの関係者を親を持ち、差別を受ける子供の物語を描いたMy Child Lebensbornというこれまたナラティブ重視型のゲームを出しており評価はなかなか高いようです。Steamではその続編のMy Child New Beginningというのが登場していますが発売日は未定のままです。

さてこのThalassaについても発表トレイラーぐらいしかなくゲーム内容については未知数ですがトレイラーを見ると沈没船内の作り込みはなかなか良くウォーキングシミュレーターのファンには悪くない1本と言えそうです。ただ方向性が近くより金がかかっていそうなStill Wakes the Deepの翌日に発売というのは目に見えて悪い影響がありそうな気もします…。

Republic of Pirates

6月20日発売

正式リリース

ジャンル: ストラテジー (都市建設)

日本語なし

(Steam Next Festで体験版公開予定)

カリブ海の群島に築かれた海賊の拠点、かつてそこでは複数の海賊たちが協力して1つの共同体を作っていました。主人公の父もその共同体に加わった1人でしたが、ある日仲間の裏切りに遭い殺されてしまいます。そこで主人公はこの群島に入植地を築き、勢力を強化してやがて父の仇を見つけ出し、復讐するというお話のようです。

ゲーム内容は…トレイラーかスクリーンショットを見た人の多くは多分同じ感想を抱くと思います。「Annoそっくりじゃないか」と。

実際、建物の外見やUIから何から何までAnnoですし、システムも家を建てて人口、労働力を確保し彼らに食料や嗜好品を与えて成長させ、新たな生産チェーンをアンロックしてところもそのままですね。

正直Annoと違う点を探すのが難しいのですが、強いて言えばAnnoは1404を除くとキャンペーンがチュートリアルみたいなもの、また1つの物語としてのストーリー要素やNPCとの外交の要素が薄めですがこのゲームはそのあたりを埋めてくれるかもしれない…ような気がしなくもないです。

主人公が海賊なので軍艦を建造して海上戦闘、また他勢力の入植地の襲撃といった要素もあるようですがトレイラーを見る限りだと単に足を止めて撃ち合っているだけでリアルな海戦、様々な戦術を駆使する白熱の戦闘って感じではないですね。

正直わからないことが多すぎるのでとりあえず名前だけ頭の片隅に置いておいて体験版が出たらそれを試してみるのが良いのではないかと思います。

Ultimate General: American Revolution

6月発売予定

早期アクセス

ジャンル: ストラテジー (RTS)

日本語あり

リアルな戦闘を売りにしたストラテジーのUltimate Generalシリーズ3作目、今度はアメリカ独立戦争が舞台となります。

大きく変わった点としてはこれまではキャンペーンは歴史上有名な戦いを順番にプレイしていくものでしたが、今作では全体マップ上で軍を動かして敵軍と接触したら戦闘マップに切り替えて戦います。毎回手動で解決しなければならないわけでもなくてそのまま全体マップで結果を待つことも可能です。戦場マップは全体マップで戦闘が発生した周辺の地形を元に作成され一定範囲内にいる軍は最初から戦闘に参加、その少し外にいる軍も少し遅れて援軍として駆けつけてきます。全体マップ上には1つの州ごとに数個の拠点があり、それを互いに奪い合うことになります。

戦闘は基本的には銃、大砲で戦うTotal Warで、ビジュアル面では大分シンプルではあるものの士気や地形効果など戦術的な要素ではTWに勝るとも劣らぬ深みを持ち、手強いAIという魅力もあります。ただ時代的に登場する兵科としては基本的に歩兵、大砲、騎兵の3つだけ(その中に民兵、職業軍人とかのランクの違いはあり、装備する銃、大砲によっても性質は変わってくる)なので、複雑かつ直感的ではない戦術的な面白さを理解しなければ楽しさが伝わってこない、玄人好みのゲームと言えるかもしれません。

公式サイト上でこのゲームの売りとして紹介されているものに情報、伝達の遅延という要素があります。このゲームでは通常の軍以外にプレイヤーの分身である将軍ユニットが存在しており、これも戦闘発生時に近くにいると戦闘マップにも登場して周囲の部隊の士気を高めてくれたりします。

そして全体マップではプレイヤーはこの将軍ユニットの指揮範囲内しか見えません(地形だけは最初から全て見えている)。味方の部隊や拠点すら所謂視界範囲を持っておらず、敵が近づいてきた時にイベント通知の形で「◯◯の街付近で敵軍発見の報告あり」という情報が届く程度です。さらに指揮範囲外の自軍の部隊については命令してもすぐ実行されず、距離に応じて遅延が発生したり、使者が途中で敵に捕らえられ命令が届かなかったりということもあるようです。

政治経済面で行えることとしては自軍の支配下にある拠点に各種建物を追加して物資、人員、資金の収入を強化したり、司令部で複数ある部門に責任者を任命、資金を割り当てて部門ごとに用意された技術ツリーを研究していくことができます。またどういった影響があるのかわかりませんがフランス、スペインやアメリカ先住民など非交戦国、勢力との友好関係も用意されているようです。

このシリーズの開発の中心的人物となっているのはギリシャのニック・ソマディスという人です。元々はTotal Warシリーズの有名Mod開発者で”Darth Vader"の名前で活動しており、彼が開発していたAI改良Mod、いわゆるDarth Modは非常に高い評価を得ていました。ところが次第にTWシリーズの開発元であるCreative Assemblyとの間に軋轢が生じてきました。

以下の経緯は当事者が直接語ったことではなくゴシップレベル、若干信憑性に怪しいところがありますが、話としては面白いのでCAとの軋轢の経緯についても触れておきます。

前述のようにDarth ModはTWプレイヤーからは非常に高く評価されており中には「TWシリーズはDarth Modが出てからが本番、それまで新作は買わなくていい」なんて言われてたりもしました。CAとしてはそうした評価は面白くなかったのか、大きく貢献してくれていた彼に冷淡に接することもあったようです。またソマディスの方も割と感情的なタイプというか時には結構過激な発言も飛び出したりしてました。

CAの冷たい対応としては自ら企画した有名Modderの集まりに彼を呼ばなかったり、コミュニティ上で「ModでAI改良とか言ってる人もいるようだけどModで編集可能な範囲ではそんなことはできないはずだけどなあ…?」とソマディスを暗に揶揄するような発言があったりしたようです。

そうした扱いに不満が鬱積していた時、このゲームの開発元であるGame-LabsのCEOであるマクシム・ザソフという人が勧誘したことをきっかけにModではなく1つの独立したゲームを開発するようになったわけです。

割と期待しているゲームなのですが、懸念点としては多分価格はそこそこ高くなる(いわゆるフルプライス帯、$50~$60相当?)ので、過去作をプレイしてそのクオリティを知っている人はともかく、これから試してみようという人はちょっと躊躇うのではないかということですが…。

あとこのゲーム、最初から日本語ありとなってますが過去作から判断すると多分文字が小さいはずなのでそれが気になる人には厳しいかなと。

なおこのゲーム、去年12月の時点で公式サイトでは既に販売されておりYouTubeで実際のプレイ動画が多数投稿されており、ゲームの内容について詳しく知ることができるでしょう。ただしもちろん大半は英語のものです。一昔前であれば先行販売が行われている公式サイトで購入すれば後でSteamで発売された際にSteam用キーももらえたものですが、そうして外部サイトでキーを販売してValveの取り分の回避を大っぴらに試みたり、中には開発、販売元自らキーを鍵屋に大量販売したりというさすがに放置できない行為が多発したため、Valveによる締め付けが厳しくなっています。現在では最初に発行できるキーの数はその開発、販売元の過去作の販売実績に応じて決まり、後は発売後の売れ行き次第で発行できるキーが追加されるという仕組みになっているらしいです。

こうした事情から公式サイトで購入すれば後から(あるいは最初から)Steamキーも手に入るというのはあまり見かけなくなってきています。当然ユーザーからはなんでSteamキーがもらえないんだ、2回買えってことか?と反発されたり、ふーん面白そうだね、でもSteamで出るまで買わないからとつれないことを言われたりもしているようですが、開発側としても好きでそうしているわけではないのでなかなか難しいところです…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?