2024年4月にSteamで発売される注目タイトルかもしれないゲーム

最近ぼんやりと考えているんですがここ1、2年くらいでゲームの話題の持続性が減ってきているような気がします。発売前、直後はそこそこ話題になったのにしばらくしたら全く聞かなくなったというのが増えてるかなと。例えば去年後半以降で言うとSengoku Dynasty、Last Train Home、Pioneers of Pagonia、Pacific Driveあたりですね。これらのタイトルは概ね好評で発売後もアップデートやDLCの発売など動きはそれなりにあったにも関わらず漫然と情報を追っているだけだと目にする機会がないような…。

ゲームの話題というのは大量にあり1人で全て把握できるものではないため単に私が情報収集を疎かにしていた、そっちを見ていなかっただけというのはもちろんあるでしょう。ただ私が問題にしているのは「その作品に特に注目していなくても自然と耳に入ってくるニュース」のことです。それがなければ新規プレイヤー獲得の機会にならないですからね。

昨年はゲーム会社でレイオフ、会社の閉鎖などの話題が相次ぎましたが業界全体で見るとその話題を取り扱うメディアの方でも同様の動きがあるようで伝統あるサイトで人員整理が行われたりもしているそうな。中小のゲーム会社は自社の作品を取り上げてもらえる機会が減ることを危惧しているところもあるらしいですが、実際にその影響がじんわりと出てきてたりするのかもしれません。

Beat Slayer

4月4日発売

正式リリース

ジャンル: アクション (リズムゲーム、ローグライト)

日本語なし

体験版あり

大雑把に言えばリズムゲーム要素を取り入れたHadesです。舞台はドイツのベルリン、テレビ塔より自由に動かせるロボット軍団を使ってこの街を支配しているディートリッヒなる人物に対し、彼に弟を奪われたミアという女性が抵抗勢力の仲間とともに戦いを挑むというストーリーです。

アクションは通常攻撃、強攻撃、ノックバック攻撃、回避の4種類あり、これらを流れる音楽のビートにあわせてを実行していくわけですがタイミングがあわなくても発動しないということはありません。タイミングがあうと強攻撃の実行に必要なエネルギーが多く溜まったりという恩恵があります。

20になるとTanz Rausch(ドイツ語で狂乱のダンスの意味?)という強化状態に入ります。

回避でもタイミングさえあっていればコンボ数を稼げます。

また敵の攻撃もビートにあわせて実行されるため、敵のモーションを見て判断するのではなく、攻撃予告が見えたらビートにあわせて回避を実行することで確実に回避ができます。そのかわり敵の攻撃は威力が高かったり、ただ範囲から逃れようとしても正確に追尾してくるなど、このゲームならではの回避方法を活用しないと厳しいバランスになっています。

ゲームの流れとしては狭めのエリアに敵が数段階に分かれて出現、それを全滅させるとそのエリアに設定された種類のアイテムが登場します。

攻撃、強攻撃、ノックバックのいずれかに

炎、毒、シールドなど属性効果を付与できます。

特定のアクションに紐づかないパッシブ強化もあります。

属性は単なるダメージタイプにとどまらない個性があり、炎だと敵にDoT(時間経過とともにダメージ追加)、雷だと攻撃が連鎖といった具合です。また同じ属性でも攻撃に付与すると単なるダメージ増、強攻撃に付与すると攻撃した範囲にダメージ床ができるなど、どのアクションに付与するかを考えるかも重要です。アイテムを拾ったら出口が解放され、そこに移動すると次のエリアに進みます。

次に進むエリアを選択します。

現在位置から3つ先までが見えるようです。

体験版では8個目のエリアにボスが待ち受けていて、それを倒すとAct 1クリアとなります。なおクリアした後でプレイ再開するとなぜかボス戦から始まります。ボス戦で負けると拠点に戻って再プレイが可能です。

ボスを倒す前に体力が尽きると拠点に戻されます。前回のプレイで獲得したXPを使って体力の上限値を増加させたり、攻撃の基礎ダメージを増やしたりという永続的な強化が購入可能です。

アップグレードの購入などの条件があり

達成すると永続アップグレードの購入に必要なXPがもらえます。

レベルは共通で個別に購入する必要はなし、

コストなしで候補間の切り替えが可能ですが

同時に持っていけるのは1つだけです。

アーティファクト、レリックみたいなものですね。

大抵はメリット、デメリットがセットになっていて

1個だけ選んで装備できます。

XPを使って新たな武器を購入したりもできるようですが、体験版では利用不能で武器によりどの程度変化があるのかは未知数でした。

ゲームのタイプとしては正直ありふれたものですがアクションはスタイリッシュで小気味よく、1回のプレイもごく短時間で終わりサクサク遊べるので体験版の感触は非常に良かったです。リズムゲームが特に苦手ではなく、ローグライトなアクションゲームがやりたいという人にはお勧めできる1本と言えそうです。

Children of the Sun

4月10日発売

正式リリース

ジャンル: アクション (パズル)

日本語あり

体験版あり

カルト宗教に売られ悲惨な子供時代を送った主人公がスナイパーライフルを使って教団に復讐していくという設定のゲームです。発表された際、日本では某事件の影響でそこそこ話題になったりもしましたが今月いよいよ発売されます。なお具体的にどんなことをされたかというのは開始時点では不明、いくつかの面で開始時に流れる過去の映像で徐々に明らかになっていくという方式ですが文字なし、スピードも早くてちょっとわかりづらいかもしれません。一応既に見たものはいつでも好きなときに再閲覧は可能です。

ゲーム内容としては面クリア型のパズルで、その面に配置された教団員を1発の銃弾で全滅させることが目的です。当然ながらターゲットが全員直線上に並んでいるわけではありません。そこで敵1人を倒した後に跳弾で別の敵を倒すというのを繰り返していきます。この跳弾は発射角度とかは関係なし、1人倒すとスローモーションになってそこで新たな発射角度を自由に選べます。それを使って一筆書きしていくわけです。

ここでは左右にのみ動け、様々な角度より

敵の位置を把握し、どう倒していくか計画を練っていきます。

(エフェクトはチュートリアル段階のため)

周囲の敵をまとめて倒せます。

発射し直す度にスコアは減少していくので

1発で複数倒せると高得点に繋がります。

「燃ゆる弾丸は身を焼く痛み」だと

炎の中をくぐらせた弾で敵を倒すとスコアボーナスが入ります。

2つ上のスクリーンショットで車の給油口を狙っていますが、これは爆発で敵を倒す目的以外でも経由地点として利用することもできます。弾丸は地面や壁などの障害物に当たってしまうとそこで失敗となりますが、敵以外にこうした緑に光る地点に当てるとそこから再発射が可能なのです。他に空を飛ぶ鳥なども利用することができます。

また途中の面から追加の特殊能力が使えるようになります。途中で弾道を変化させたり、敵に当てていなくても飛翔中の弾丸の現在位置から新たな角度で発射したりできます。一部の能力は指定された条件を満たすごとに1回使えるみたいな制限付きのものもあるようです。

使用可能な特殊能力です。

どれが使えるかは面ごとに固定で

先の面で得た能力で前の面をやり直して高得点、

といったことはできません。

スコアトライアル的な要素があり、各面に設定された追加目標を達成したり頭部に命中させたりまとめて倒したりすることで高得点が狙えます。ただ体験版の時点ではどうもランキングに明らかにチーターな数字があるとの指摘もされているようですね。

とりあえずゲーム単体として見るとすごく面白い、このゲームならではの楽しさが味わえるという感じではないです。あくまでも独特のアートスタイル、雰囲気込みで味わうゲームかなと。あとオープニングで主人公の計画図らしきものが出てきますがこれから推測するに面の数はあまり多くない、多分20弱前後では…とも思います。

本来は薬莢内の発射薬の爆発で先端の弾頭のみ飛ばし

薬莢は銃側に残ります。

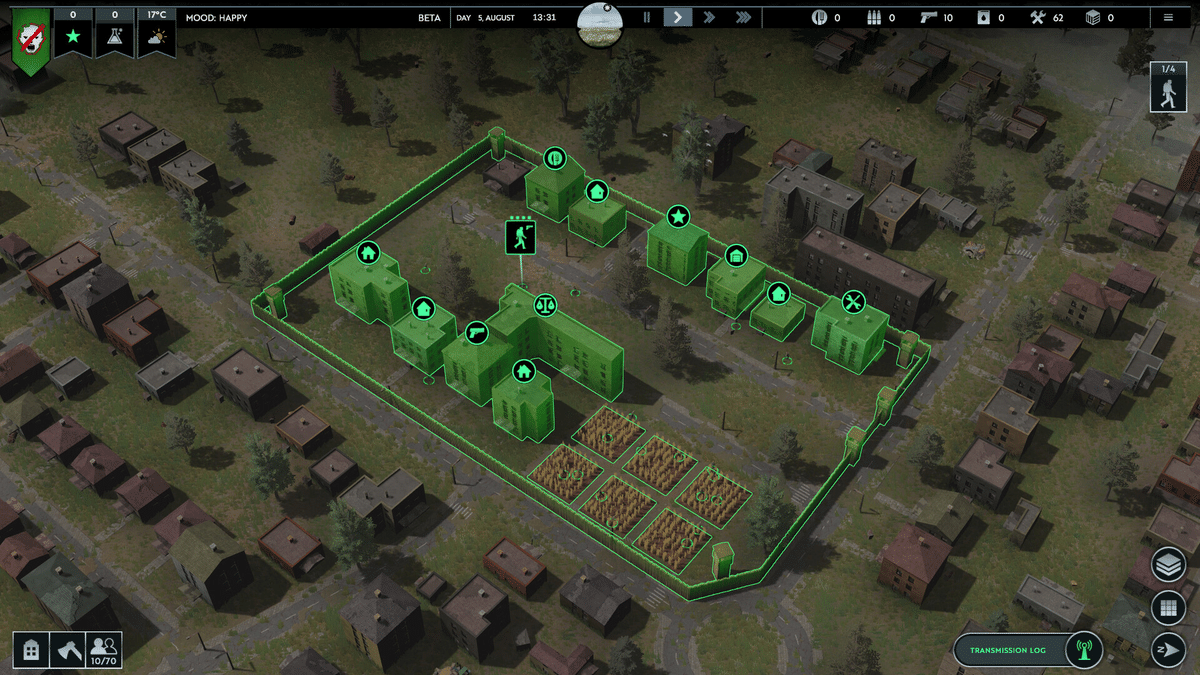

Infection Free Zone

4月12日発売

早期アクセス

ジャンル: ストラテジー (防衛、資源管理)

日本語あり

都市で消防、救急などの緊急対応チームを指揮する911 Operator、112 Operatorの開発元であるJutsu Gamesの新作です。ここの一連の作品の売りとしては実在の都市の地図データを使い、世界中どこでも好きな場所がゲームの舞台として選べる、あなたが住んでいる街でも…という点ですね。

新作の内容はウイルスによって多くの人間が顎の外れたゾンビに変わり、文明の崩壊した世界でわずかな生存者集団のリーダーとして生き残りをかけて戦っていくというものです。

ゲームの流れとしては最初は本拠地となる司令部のみの状態で開始、数人の生存者を探索部隊として編成し付近の建物を捜索し、物資や新たな生存者を見つけていきます。そこで手に入れた物資で付近の安全が確保された建物を生産、防衛用の建物に作り変え、また新たに増えた人員で木を切ったり畑を作ったりしてより多くの生存者を受け入れられるキャンプへと発展させていきます。

昼間はゾンビは非活動的で比較的安全ですが、夜になると探索部隊やキャンプに襲いかかってきます。それに対抗するため武装、そして適切な位置取りが必要となるでしょう。ゾンビは近接攻撃をしかけてきますが、生存者側は銃など主に射撃攻撃で対抗します。その際、建物に駐留することで防御力は高められますが、近くにある他の建物は遮蔽物となって攻撃できない死角も作り出してしまいます。既存の建物の中から選ぶだけでなく新たに監視塔を作ったり壁を築いたりして防衛しやすい環境を整えることも重要です。

というようなことを実在の都市の実在の地形、建物データを活用して遊べるゲームですね。システムは割とオーソドックスですが、よく知る街でそれができると楽しさも増すというものです。

ただ…開発元が遊びやすい都市をいくつか紹介していますが残念ながらその中に日本の都市、場所は1つもありません。

単にターゲットとする市場の都合かもしれませんが、日本だと特に都市部ではビルが林立しすぎていてプレイしづらいのかもしれないですね。

なおこのゲームは実は去年末の時点で公式サイトでは販売されています。

商品構成を見るとSteam用キーでもらえるようです。ただSuper Early Access版のSteam用キーとあり、それがSteamで販売されるものと全く同じものかは保証がありません(まず間違いなくそのまま遊べるとは思いますが)。

Steamでの発売まであと半月を切ってますが、少しでも早くプレイしたい!という人は公式サイトで購入してみてもいいかもしれません。

Dream Tactics

4月16日発売

正式リリース

ジャンル: SRPG (デッキ構築)

日本語あり

体験版あり

GBA風のSRPGです。なおSRPGというと日本ではシミュレーションRPGだと思いますが、少なくともこのゲームについてはストアページの説明を読む限りではストラテジーRPGらしいです。言語が日本語、英語のみとなっていて国産のゲームかと思いましたがXのプロフィールを見ると開発元のSpectra Entertainmentはカナダの会社のようです。

敵や原因は不明ですが夢の世界ドリームランドに危機が迫っているらしくそれを食い止めるために旅立った魔術師のネルとその仲間たちが行く手を阻む枕に似た種族のピロウ族を蹴散らしながら物語を進めていきます。

SRPGとしての特徴としては

マップを自由に移動して敵と遭遇するとターン制の戦闘に移行

戦闘に参加できるのは4人まで

攻撃や回復などのアクションは毎ターン配られるカードを使う

装備アイテムの要素あり

トラップの回避などの要素があります。

カードを使ってアクションを行うというところが最大の特徴だと思うのでその点に絞って説明しますと、各キャラクターはそれぞれ15枚のカードからなるデッキをもっており、戦闘時はターンごとに5枚のカードを引きます。デッキの枚数は15枚固定でおそらく山札とかの要素はなし、枚数も固定であえて枚数を減らして使いたいカードを出しやすくするとかもできません。

カードにはそれぞれMPコストが設定されていて、MPが残っていれば何枚でもカードが使えます。MPはターン更新時に全回復します。

宝箱から手に入ります。

各カードは持ち主が決まっていて、そのキャラは制限なしにデッキに追加することができますが、持ち主以外のキャラでもTPというパーティ共有のポイントを使えばデッキに追加が可能です。

このゲームのカードは基本的にシナジーを活用する効果が多いです。例えば主人公のネルは魔術師で攻撃、回復魔法を使えますが、追加効果として相手に疲労の効果を与えます。また疲労状態の敵に対して追加ダメージ、味方には体力を回復という効果を持つカードもあります。

他のゲームであれば自分で状態を付与して自分でそれを活用するわけですが、このゲームでは準備段階の疲労の付与を仲間の剣士のデッキに入れることで、まず剣士が敵集団に突っ込んで疲労をばらまき、そこをネルが攻撃魔法で一網打尽的なこともできたりするわけです。

ユーティリティ的なカードをもたせることもできます。

TPは消費されず、デッキから外せばコストは0に戻ります。

どこまでカスタマイズできるかの上限ですね。

期限までに戦闘を終わらせた場合も入手可能ですが

戦闘中の増援が結構多いゲームで

これで終わりと思ったらまだ続く、というのが罠かなと。

規模としては小粒ですがなかなかユニークな要素をもったゲームです…ただSRPGが好きな人にはかえって違和感、抵抗があるかもしれません。様々な効果をもつカードを選んで使っていくというのは普通に攻撃、回復といったコマンドを使うよりも直感的ではなく、シナジーが重要というバランスも最初の取っつきづらさを増しているでしょう。いちいちカードの説明を読まずとも絵を見ただけで効果や使い所がわかるぐらいまで慣れないと面白さがいまいち見えてこないのではないかと思いました。

やりづらさを感じる点かもしれません。

日本語に対応しており、体験版を最後までプレイしてみたうえでの感想としては訳は自然、台詞も硬すぎず柔らかすぎず、ユーモアもあり非常によく出来ていると感じました。

文字が小さく一部の漢字が潰れてたりもしますが…

他にも便利な設定が結構あるので

最初に確認しておくと良いでしょう。

Vertical Kingdom

4月16日発売

正式リリース

ジャンル: ストラテジー (建設、配置パズル)

日本語なし

体験版あり

資源管理の要素を持つ面クリア型建設パズルゲームです。プレイヤーは皇帝より新たな都市を築く任務を与えられ、辺境に赴きます。しかしこの世界は平地が少なく場所が限られているため建物を積み重ねたり足場を作ったりして土地を有効活用していくことが求められます。

建設は毎ターン最大3枚まで配られる建物カードを使用して行います。このカードはデッキよりランダムに抽選されるのですがプレイヤーがデッキを構築、編集することはできず、面ごとに初期デッキがあり、都市の人口が一定値に達する事に新たなカード(どのカードかは固定)が追加されていきます。建物の種類としては都市の人口と労働力を増やす住居、住民の維持に必要な水と食料を産出する農場、高度な施設の建設に必要な物資を産出する採掘、利用可能なスペースを増やしてくれる足場の4種類があるようです。

カードを使って建物を設置していきます。

住居には性能は控えめなものの他の住居が接続可能な塔と、そこから先の接続はできないものの性能が高かったりカードが追加の用途をもつ家の2タイプがあります。塔を使って繋げていくと家全体で自然な形になります。

単なる優先順位、登場頻度ではなくて

ここで「1,2:住居 3:農業」と指定すると

毎ターン、住居カード2枚、農業カード1枚が手札に入ります。

カードはそれを使用することで設置できる建物の種類以外に使用型能力があり、それを使って別のカードに置き換えたり、手札を一定枚数まで補充したり、逆に廃棄したりということが可能です。

ここを押すと使用できます。

多分カードごとに予め持っているのではなく

手札に入る時にランダムで付与されます。

ただこれも1つ前のDream Tacticsと同様、使用型能力あるいはカードの効果や制限について説明を読んでどう使うか考える、という状態だと楽しさよりもやりづらさが勝るかもしれないですね。

各面の攻略目標はだいたい「人口◯人以上、購入可能なカードを全て購入」となっています。大まかな流れとしてはまず住居連打で人口を増やして労働力確保、さらに追加のカードもアンロックします。次にそれを維持するための農場を追加して水、食料の収支をプラスまで回復させ、以後はその状態を維持しつつバランス良く住居と農場を追加していくというものになるでしょう。それを進めていくとやがて空き地がなくなってくるので採掘で建設用の物資を集めて足場を追加したり、既存の建物をより高度なバージョンにアップグレードして効率を進めていきます。

ゲームプレイは非常にシンプルですがやり方が分かってくるとなかなか楽しめました。ただチュートリアルはちょっと作りに問題がありますね。カードの説明にはそれを出した時のコスト(資源の支出)やマイナス面なども記されているものの序盤は資源は無限、マイナス面で影響が出るパラメータが無効化、しかも画面に表示すらされていないので「このカードは今出せるの?出していいの?」といった疑問が浮かんでしまいます。

タイプとしてはDorfromantik、Terra Nilみたいな一見経営ものに見えるパズルゲームで、それらが楽しめた人には値段次第では悪くないチョイスではないかと思いました。

Trackline Express

4月18日発売

正式リリース

ジャンル: アクション (資源管理)

日本語あり

体験版あり

背後から迫る山火事から逃げるため、必要な資源を集めながら汽車を走らせるゲームです。汽車を走らせるゲームといえば他にUnrailed!などがありますがこちらは線路は(概ね)最初から敷かれていて、限りある資源のやりくりが中心のゲームですね。基本的にはシングルプレイ用のゲームですがマルチプレイにも対応する予定はあるようです(発売時の仕様としてあるのかは不明)。ゲームは固定のマップがいくつかの面に区切られて1つ1つクリアしていく冒険モードと区切りなしでどこまで進めるかに挑戦するサバイバルモードがあります。

プレイヤーが操作するのは乗員で、これを使って汽車を運転したり、それに必要な燃料の石炭を集める、また石炭の採掘に必要な道具や鉱山をクラフトしたりします。スタミナ的な役割の水分というパラメータがあり、資源の採掘を行うと1回ごとに水分を消費、水分が尽きるとダメージを受けます。

斜線に覆われたエリアに留まるとダメージを受けます。

襲撃してくる地点などもあります。

木や石などの基本的な資源は自然に生えているのをそのまま収集できますが地下水、石炭などは特定の地形に鉱山、井戸などの収集施設を作成、設置して収集する必要があります。資源は収集可能な回数が設定されておりバランスとしてはかなりかつかつ、特に水、石炭は出てくるもの全て拾っていくくらいでないときつくなってきます。

そこに鉱山を設置すると石炭が掘れます。

なお採掘可能回数は元の石などと共有で

どっちをどれだけ掘るか?というのが重要です。

乗員は同時に複数持てるため1人死んでもゲームオーバーにはなりません。いわゆる残機制ではなく現在所有している乗員全員がゲーム内に存在しておりTabキーで操作の切り替えが可能です。

資源の収集など作業中に別の乗員に操作を切り替えると、資源の収集は続けながら他の作業を並行して進めることができ効率的になります。背後から火の手が迫っているためこうしたテクニックを使って効率的に進めていく必要があります。絵柄と違って割とシビアなバランスです。

ということで1人が汽車を走らせている間

もう1人は列車に積みきれない資源を抱えて並走します。

コインを使ってアンロックすると

作成可能な道具、施設の種類が増加します。

無蓋車に乗せて運べます。

初回プレイ時は気づかず放置してしまい

作り直す羽目になりましたが…。

入手可能な資源の量は厳しめ、かつ取り逃したまま進んでしまうとやり直しがききませんし、複数の乗員を切り替えての作業はなかなか忙しくいろいろな意味で難易度は高いほうだと思います。あと全てのアクションを1つのキー(キーボードだとEキー)で行うため、誤爆がし易いなどの操作性の問題も若干気になりました。例えば鉱石の精錬を行う炉だと使う位置によって素材の投入、実際の精錬と挙動が違ったりします。1人開発らしくこなれていない箇所があり万人向けではないものの、このゲーム固有の魅力はあるかなと。

Kingsgrave

4月18日発売

正式リリース

ジャンル: アクション (2D、パズル)

日本語あり

体験版あり

50年前に王国を統治していた王が死後の世界から復活、しかし国は荒れ果て魔物が徘徊する廃墟へと変わっていました。プレイヤーはこの国王を操作して魔物を退治し、国を復興していくというパズル色の強いアクションゲームです。

最初は障害物や手の届かないところにあるスイッチなどで行けるところは限定されています。そこで役に立つのが国民と建設物、そして王の能力です。

国民はマップのあちこちに1人または数人のグループがいてそこまでたどり着くと配下に加わります。また廃墟化した施設もあって、いくらかの物資を届けることで復旧、そこで国民を働かせてマップ、ファストトラベル、弓攻撃など追加の機能をアンロックすることができます。

施設の復旧に必要な物資はあちこちに転がっている樽や箱を壊すと手に入ります。木や石など物資の要素はあるものの毎日、あるいは一定間隔ごとに生産とか、必要に応じて労働者の施設への割り振りを調整して等の経営的な要素は一切ありません。あくまでもパズルです。

荒れ果てた国には敵もまた待ち構えています。ところどころに松明の残骸がありその周辺には数体の敵がいます。最初は近接攻撃しかできませんが前述の探索要素でダッシュやガード、弓攻撃といった追加のアクションが行えるようになります。ボス戦などもいくつかあるようです。

システムは非常にシンプル、またランダム性などもなく新たに行けるようになるエリア、施設を復旧していく順番は固定なのでリプレイ性もなさげです。体験版を最後までやった限りでの感想としては小粒な作品ではあるもののアクションはただ武器を振り回すだけでなく敵の行動パターンを把握してきちんと対処する必要があったりとなかなか楽しめました。

ジャンルは全く異なりますが傾向としては去年8月に早期アクセスが開始されたThronefallに似た作品ではないかと思います。値段次第ですがあらかじめ1回クリアするまでのゲームであるという認識があれば悪くないかなと。

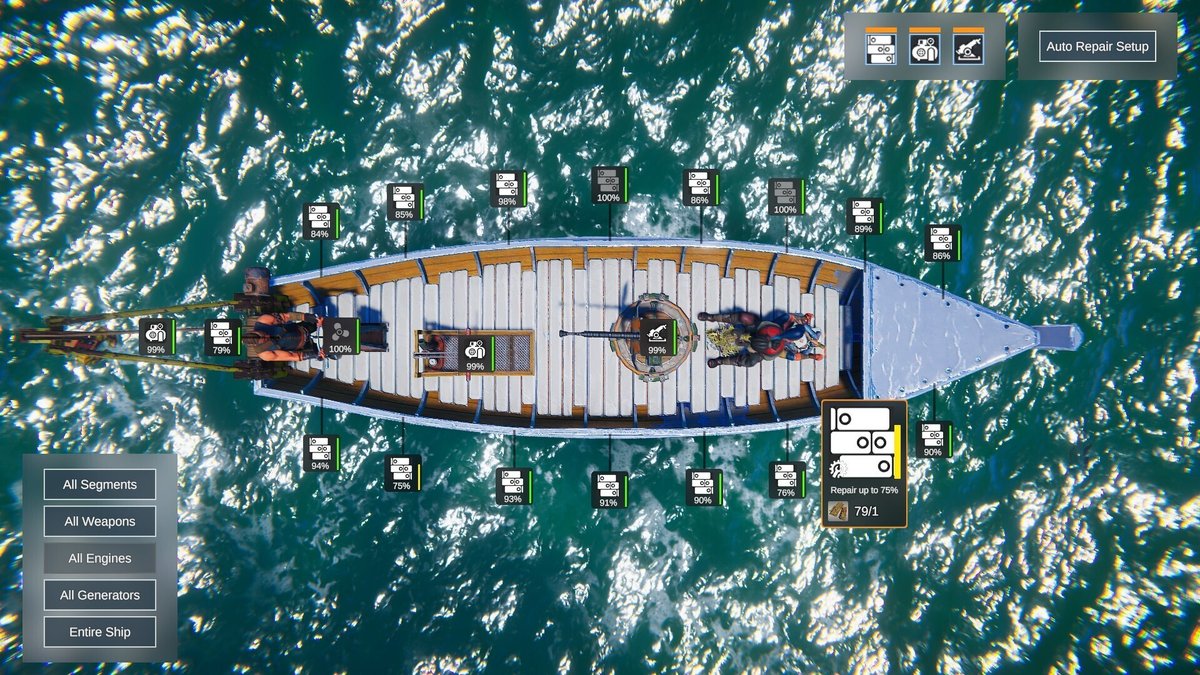

Age of Water

4月18日発売

早期アクセス

ジャンル: アクション (MMO)

日本語なし

体験版あり

極地の氷が溶けて地表の大半が水没し文明が崩壊した地球で船に乗って探索、交易、戦闘などを楽しむゲームです。ストアページには体験版のリンクはありませんが、プロローグ版で冒頭の30分くらいをプレイできます。

基本的な流れとしては船を改造して強化しクエストを進めたり海賊と戦ったりして、新たに手に入れた物資でさらに強化、また新たな水域へというものですね。船の改造はさすがにRaftのように床を1つ1つ追加して自由に作れたりはしないものの船体の素材を変更したり空きスペースにパーツを自由に配置したりとなかなか自由度があります。

設計もやれることは限られてきますが

トレイラーを見ると駆逐艦くらいの船は作れるようです。

戦闘は海戦ものとしてはライト寄り、自分も敵もかなり高速で走り回りますし攻撃もリロードの要素はあるものの弾薬は無限で乱射気味、1発1発が重要といった感じではないです。ただ各パーツはそれぞれ耐久力を持っており戦闘時には敵船のエンジンを狙って足を止める、脅威となる兵器を優先的に潰すといったことはできます。

重要な部分には追加の装甲板を貼り付けたりも出来ます

経験値を溜めるとレベルアップしてスキルが取得できます。

一応交易の要素もあるようですがこれは多分不足したり余った物資を取引できる程度のことで、交易品を買って高く売れるところまで運んで売りさばき大儲け、みたいな本格的なものではないと思われます。

他に自分の基地を作ることもできて、これも船と同様、パーツを組み合わせて自由に設計することが可能です。

MMO部分の仕様についてはよくわからない部分が多いのですがソロでもプレイ時にはサーバーに接続が必要なタイプのようです。ワールド内には他プレイヤーの船も存在していますがPvP(対人戦)は特定のエリアまたはイベントに参加しなければ発生しないらしく、ただストーリーモードを楽しみたいだけなのに他プレイヤーに船や基地を攻撃されたといったことは起こらないらしいです。PvEで他のプレイヤーとどの程度交流できるのか、その必要があるのかについてはよくわかりませんでした。

あとはサーバーの負荷的な意味で発売日にまともに遊べるのかですが現時点では注目度はそれほど高くないのでプレイヤーが集中してログイン不能、ラグで操作できないといったことはなさそうな気がします。

Oddsparks: An Automation Adventure

4月25日発売

早期アクセス

ジャンル: 工場建設

日本語なし

体験版あり

平凡な生活に飽きて胸踊るような冒険にあこがれていた主人公、ある日空から謎の金属片が降ってきたことをきっかけとして世界に危機が迫っていることを知ります。その回避のための調査に乗り出した主人公は村の外でスパークと呼ばれる謎の魔法生物を発見します。主人公はスパークの力を借りて世界に迫っているという危機の謎を解き明かし、その回避手段を見つけるためにひと働きすることに…というのが導入部のお話です。

基本的な流れとしては主人公が暮らしている村でNPCと会話してクエストを受注、その達成に必要な物資を生産するためにスパークの集団を指揮統率していくことになります。大雑把に言うとピクミン的な要素を取り入れた工場建設ゲームですね。

この状態で資源をクリックすると収集してくれます。

道沿いにある建物から物を取り出してまた道を進み

次に差し掛かった建物に下ろします。

スパークは、分岐でどちらに行くか、何を拾ってどこで落とすかの指定は一切できないので当初はポイントツーポイントで接続していくことになります。ある程度進めると交差点で分配、または直進ポイントを道路上に設置してある程度コントロールできるようになります。

1人通る度に次に向かう方向が切り替わります。

加工を自動化できます。

一応手動で主人公が加工することもできます。

新たな建物や加工はクエストを達成することでアンロックされていきます。ただクエストは村の中でNPCと話して行う一方で生産活動は村の外で行うため行ったり来たりが頻繁に発生して、他の工場建設系ゲームと比べると若干テンポの悪さはあるかもしれません。

現在受注可能なクエストとその受注元を確認したり

今はまだできないクエストの前提条件を確認したりもできます。

(受注不能なクエストを選択すると前提クエストから線が出ます)

早期アクセス版で利用可能な技術とかが確認できます。

スパークは数種類いて、最初は得意分野をもたない平凡なものしか使えませんがストーリー(クエスト)を進めていくことで新種が登場します。加工がより早く行えるもの、まとめて複数の資源を運べるものなどがいるようです。

敵からの襲撃要素はありませんが、一部の資源を手に入れるには

徘徊する動物を狩る必要があり、強力な動物を倒すのに

このスパークが必要になります。

得意、不得意分野が確認できます。

これは戦闘は不向きなものの加工が得意な種ですね。

雰囲気はいいのですが前述の通り新技術のアンロックがクエスト依存でテンポが悪い、また各種機能のアンロックのペースも遅めで純粋に工場建設、生産自動化ものを求めているとじれったく感じられるかもと思いました。そのかわりストーリーがついているものの、このジャンルに興味がある人がそれに価値を見出すかというとちょっと微妙な気もします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?