視力の力(32)

右、左、下、下、上、見えません、見えません。

て、つ、に、と、見えません、く、へ、見えません、見えません。

視力検査でよくある風景である。

黒いおたま(遮眼子”しゃがんし”という)で片目を覆い(当たり前だが黒いおたまを当てている方の目は、真っ暗で何も見えない)黒いおたまを当ててない方の目で5メートル先を見ると、眼科医の先生が指示棒で視力表に書かれた文字や記号を指していく。下りていくほど文字や記号は小さいものになり、より下の文字や記号が見えれば見えるほど、視力が良いとされるのだ。残酷なものである。毎日善行をあげ徳を積み、世界平和を祈り人々のために出来ることを探しながら汗水を垂らして働いていても、文字や記号が見えなければ”目が悪い”とされる。反対に普段から阿保な振る舞いをし、人前で”うんこちんちん”と叫び倒して、ジンジャエールをピロピロ飲みしたとしても、小さな文字や記号が見えれば”目が良い”とされるのだ。どうだろうか、何か理不尽なものを感じないだろうか。物理的だけではない視力、その力(りょく)について少し煮込んでみたくなった。

昔は眼鏡をかけているだけで”メガネ”もしくは”のび太”などというあだ名がついたものだが、令和2年である現在そんなことはもちろんない。現代ではなんと日本人の約7割がメガネやコンタクトをつけているのだ。驚くべきことである。裸眼の人たちが”ラガーン”や”レンズなし”、”丸出し”などと呼ばれる日も近いかもしれない。

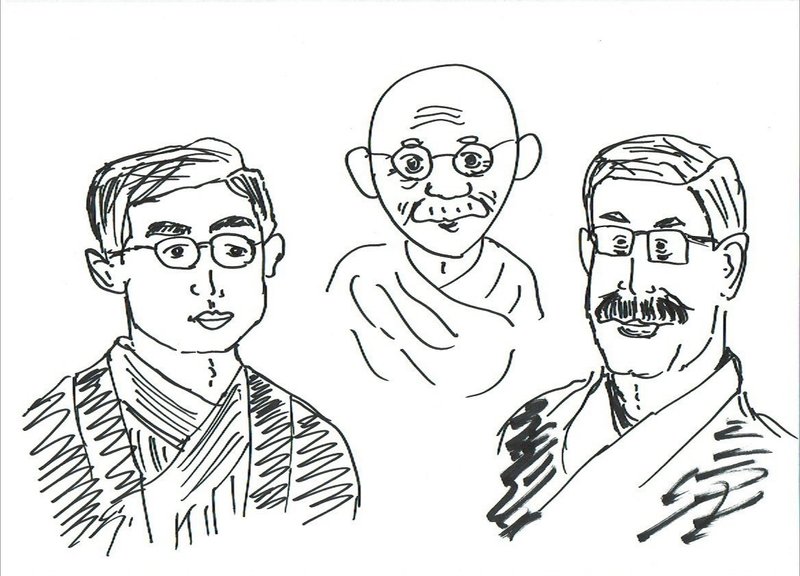

さて、眼鏡の有名人といえば誰が頭に浮かぶだろう。滝廉太郎、中島誠之助、マハトマ・ガンジー、久保田雅人など、まあこれは世代によって違うだろう。この中で個人的に頭にすぐ浮かぶ顔は久保田雅人だ。クマと20年以上工作を続けるという偉業は、誰も真似できない、全国のちびっ子達にわくわくをたくさん届けた男である。

本題に戻そう。滝廉太郎が見ていた隅田川の情景は、春のうららだったということだ。万人にはいつもの隅田川であろうと、滝廉太郎の目を通して見ると、ながめを何にたとふべき、何にも例えることができないものだった。どんなに古いゴミのように見えるものも、中島誠之助の目を通して見れば、そこに歴史を感じることが出来る。マハトマ・ガンジーの目を通して世界を見れば、己の真実に辿り着ける。少数の例をあげたに過ぎないが、ものごとを見るということの幅広さを感じずにはいられない。

拙い文章で申し訳ないが、なんとなく言いたいことが伝わってくれただろうか。視力検査では伝わらない目の良さについて、少しでも知ってもらいたかったのだ。今後もし仕事や社交の場で”こいつは目が悪い”とか、あの人は”目が良い”とか言われたら、どう悪くどう良いのかを考えてみても良いのではないだろうか。ものごとの見方は一方向だけではないなんて、言われなくてもわかっているとは思うが、気をつけててもいつの間にか一方からしか見てないことがある。雑誌Tarzanを読む人は女性セブンを、ananを読む人は実話ナックルズを読んで見るのも良いかもしれない。

「談吉、前に座ってる派手な女がいるだろう、なんでスカートを短くしてるかわかるか、あれはなオ○○コを見せたいからだ。○マン○で人を寄せてるんだ」

これは師匠談志が電車の座席に座りながら仰った言葉だが、真理だとも思う。反面、ただお洒落でやってるだけじゃないかしらとも思う。色んな見方があるのだ。

この連載は±3落語会事務局のウェブサイトにて掲載されているものです。 https://pm3rakugo.jimdofree.com