まぐろの日

聖武天皇のお伴で明石に赴いた山部赤人が、

「鮪(しび)釣ると 海人舟騒き 塩焼くと 人ぞ多(さは)にある・・・」という長歌を詠んだ。これが726年10月10日にあたるという。日本かつお・まぐろ漁業協同組合連合会がこの日を国民の健康を願って制定した。

この長歌は万葉集にあるそうである。

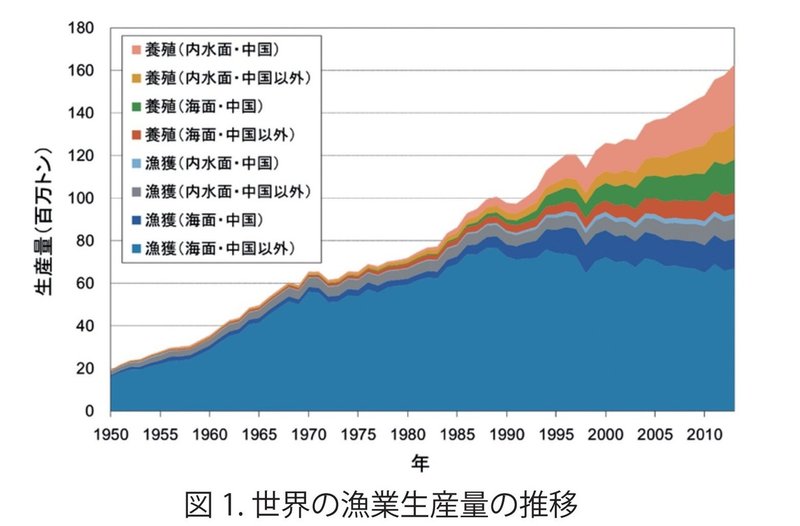

まぐろの漁獲量が問題というか、魚全体が世界中で食べられるようになっているという。

ここ30年で約3倍にもなっている。魚が3倍に増えているわけではないので、これは生態系にも変化ありということである。

近畿大学では、まぐろの養殖について研究されてきた。その成果が実り、完全養殖に成功したとのことである。しかし、道のりは大変厳しいもので、一時期は絶望が頭によぎった。

完全養殖とは、稚魚を捕獲して成魚に育てて卵を採取し、その卵を人工孵化させ、再び成魚にする技術をいう。天然の個体に手を付けずに成魚を手に入れることが目標だ。しかし、1982年から6年もの間、卵を産んでくれない機関が続いたという。こうした中で1988年7月、ホルモン注射作戦が敢行された。海獣用麻酔銃にホルモン剤を仕込み20発打ちまくった。まるで長年のうまくいかない研究によって乱心し、発砲しているみたいに・・・

しかし当たったのは4尾で、しかも成果が上がらず、この後も5年間、通算11年もの間、クロマグロは卵を産んではくれなかった。人工孵化技術を向上させようにも、モノがない。。。

まぐろはスズキ目サバ科マグロ属に位置づけられる。おおよそ7種だが、刺身用になるのは5種で、クロマグロ、ミナミマグロ、ビンナガマグロ、メバチマグロ、キハダマグロである。マグロは回遊魚であり、一生止まることなく泳ぎ続ける。エラが固定されていて泳ぎ続けないと呼吸ができない。眠っている間も20−30km/hの速さで泳ぎ続け、障害物はなんらかのセンサー機能で避けるとのことである。

そんなマグロは、毎年175万トンの水揚げされ、その3割は日本人の食用、クロマグロに至っては8割が日本が食べるのだ。こうした状況下で、2009年にWWF(世界保護基金)はクロマグロの資源枯渇を警告、モナコが商業取引禁止案を提案し、騒然となった。幸いといっていいかわからないが否決された。というのも枯渇状況はなんら変わらないからである。

1974年に収穫した稚魚(ヨコワ)が卵を産んだ。そのヨコワにしても、全滅を何度も繰り返した。周辺の生簀にいるハマチは大丈夫なのにクロマグロは駄目だった。どうやら弱いらしい、ホルモン作戦もハマチでは成功しているのだがマグロだとうまくいかない。皮膚も弱いし、酸素不足にも弱い、、、それが想像以上だった・・・。ようやくヨコワを5年飼育し、養殖クロマグロによる自然産卵、近大マグロプロジェクトから9年めにしての快挙となった。しかし、産んだ卵をみると・・・ち、小さい。。。直径は約1mmほど・・・成魚は何十キロにも及ぶその卵とはとても思えない。そして卵が孵化して、稚魚になる。4mmほどに成長したところで、なんと稚魚が死にはじめた。結局、1979年の自然産卵による稚魚は全滅した。1982年の稚魚もまた全滅。。。さらに、卵がまったく産まれない期間が11年も続くことになるのである。まさに、出口のない暗闇である。

11年経った1994年、8400万個の産卵を得て、この中からたったの1872匹が稚魚となった。稚魚に育てるまでも、共食いという生態を目の当たりにして驚いた、しかし驚く間もなく大きな稚魚を引き離す作業に追われた。大変な苦労の末に、「沖出し」という段階を迎えた。陸上水槽から海上の生簀に放すのだ。ハマチやマダイであれば、ここでゴールであるが、、、

沖出しの翌朝、稚魚が大量に死んでいるという報告があがる。生き残ったのはたったの50匹ほど。。。生き残ったこの稚魚を大切に見守り育てるとともに、死骸を上げて大量死の原因を探る。そのほとんどが頚椎を骨折していた。生簀が狭すぎたのだ。しかし、なぜ死ぬほどの勢いで衝突するのか・・・実は原因は光であった。生簀の近くには県道が走り、ヘッドライトが照らす度に、マグロはパニックを起こすのだ。生簀にシートをかぶせ、さらには、飼育条件にも気を使い、神経をすり減らしながら、ようやく1997年に17尾が生存、体重20キロ前後に成長したクロマグロ成魚の誕生にこぎつけたのである。その後も台風などの試練を超え、2002年に養殖クロマグロの成魚が卵を産んだ。実に32年の歳月をかけた悲願が達成した。とはいえ、まだまだ苦難は続くことであろう。

遠洋漁業は風前の灯火で、本noteの冒頭で紹介した日本かつお・まぐろ漁業協同組合連合会は2009年3月19日に破産申し立てをした。ジャレド・ダイアモンドは、食卓を輸入に頼り切っている日本を滅ぼすのは簡単であると分析する。しかし、そんな議論は私が子供のときからずっとふっかけられてきた。小中学校の自由研究などで、食糧難になったら藻を食べるしかないだとか、氷河期に向かっているのでどんどん作物が育たなくなるだとか、そんなことばっかり授業できかされた。

うんざりだった。だって、それでも結局日本は変わらなかったのだ。それに対して何の対策も話していないなら、藻でも虫でも食らうしかないではないか。

ある父の友人は、近畿大学を卒業して貿易会社に入った。かなり出世したらしいが、突然会社をやめて、お好み焼き屋を開業した。人間変わらないといけない。変わり続ける勇気をもたないといけないというのが、口癖だった。私も高校時代に、お好み焼きを食べながら、元エリートサラリーマンの話術に耳を傾けたものである。

大学ではフランスの見地から、核の傘のもと自衛もできないし、食料も自給もできない日本って国はなんなんだみたいなことばっかりきかされた。

日本の食卓をいまの水準に維持するためには、平和が続かないといけない。マグロが止まると死ぬように、輸入が止まると日本は死ぬのである。

だったら平和が続けばいいじゃないかと開き直り、環境や戦争の話はいっさい耳を傾けても無駄だ不愉快だと棚置きにして、グローバル化の現在、国単位で食える食えないの話は、ちゃんちゃらおかしいのではないかと言い捨てて、呑気に過ごすうちに中年になってしまったわけだ。

近畿大には、失敗して転んでも、たくましく立ち上がって生きる精神みたいなものが培われているのであろう。ほかの大学だってマグロの養殖は研究している、近大がはじめて成功した裏には、技術や頭脳だけではない差があるのだと推察する。

将来養殖のマグロが食卓に上がる回数が増えるだろう。そうしたときに、近大のたくましい精神のおかげと感謝する日がくるのであろう。

でもそうやって他人の苦労の上にあぐらをかいているだけでは、実は将来まで生き残れないであろう。私もまた、生き残るためには変わり続けないといけない。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・江戸とマグロ

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

●見出しの画像

マグロの刺盛り。焼津で上がったクロマグロとのこと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?