モノレール開業記念日

1964年9月17日に浜松町〜羽田空港国際線ビル駅(今の天空橋駅)まで

東京モノレールが開通した日を記念した日

モノレールは1964年の東京オリンピックのときに日本の技術力を披露する役目もあったという。路線の総延長は13.9km(今は羽田空港の増設に伴いもう少し長い)で、着工からわずか1年4ヶ月で完成した。中空を走る姿、車窓の景観も相まって未来都市を感じさせる雰囲気もある。

バス以上鉄道未満の中規模輸送に適した乗り物で、法律上は鉄道の部類だ。当時懸垂式(レールのぶら下がるようにして走る)が主流だったのに対し、東京モノレールは跨座式(レールに跨がるようにして走る)で、日立製作所が肝いりで制作した。

首都高はかつての水路の上空に建設されたもので、実はオリンピックに合わせて着工したものでなく、水路の中空を利用した道路網である。しかし、国家の技術力を示す国威発揚にオリンピックが追い風となったのは事実である。首都高の高は高速道路という字だが、東京の街路が未整備のまま、車社会に突入してしまったため、この遅れを短期間で取り戻すためである。つまり、高速化が目的ではなく、道路網全体の交通量を確保するため、土地買収の必要のない公共水路の中空に作られたのである。

都市の整備が鉄道中心で行われて道路網の整備が遅れているという点と、土地整備が必要ない箇所を利用せざるを得ないという点の2点について考えてみよう。

まずは川上秀光は次のように東京について書く

このような20年近い高度成長期の結果もたらされたのが、骨格・循環器系が未成熟なまま急に肥大化した人体にも例えられる。地域社会の歪みである。住宅と市街地環境整備の遅れである。それは我が国の生産規模と所得とはアンバランスな低水準にある市街地基盤と都市環境である

チンチン電車の日という記事で、私はこう書いた「都市機能としてどういった移動手段をインフラを仕込むかは様々な選択の中で考え抜かれているのだろう。」けれどもそれは、間違っていたようである。近代化を急速に推進したかった明治政府に、鉄道中心が都合が良かっただけである。あらためて訂正し、お詫びする。

そういえば、永井荷風は明治政府の急速な近代化を嫌い、こう書いている

当世の人頻に労働問題普通選挙のことを云々すれども、一人として道路治水の急務を説くものはなし。破れ障子も張替えずして、家政を口にするハイカラの細君に似たりと謂うべし。 (断腸亭日乗 大正九年5月9日)

鉄道中心で行われてしまったのは「職住分離」のライフスタイルにあるという。鉄道網は郊外に向けて拡大して発達し、郊外に住環境が生まれ、そこから電車で通勤するというライフスタイルであるが、いかにも人口が集中しすぎてしまった。このため、鉄道網は混雑を極め、世界でも珍しい満員電車のギュウギュウ詰めの風景が見られたのである。

土地の区画整理については、大きなチャンスが関東大震災であった。

このときに、教訓としたのが、ロンドンの大火であった。サミュエル・ピープスの日記にも現れているが、1666年のこの大火によって、ロンドンで火災保険が生まれたとともに、都市計画整備に乗り出すのであったが、地主からの反対にあい、実現できなかったのだ。

しかし、東京では戦争の激化で頓挫してしまったのである。鉄道網はほぼ10割完成して伸びしろがないが、道路網の整備はまだまだ不十分であるという。

もう一つ失ったものがある。

それは、東京オリンピックだ。東京は1964年の招致より前、1940年にも招致に成功していた。しかしながら、関東大震災後の復興のアピールの場を、これも戦争によって失ってしまったのである。

だから、もしコロナ禍で2020年のオリンピックが中止に追い込まれたならば、2度めの幻ということになってしまうのである。

もっとよく似ているのが、招致のときの欲張りである。1940年はちょうど皇紀2600年にあたった。これの記念祭としてのモリモリの計画を建てていて、万博も夏季オリンピックだけでなく冬季も招致していたとのことだ。さらに似ているのが、会場の選択のゴタゴタである。明治神宮外苑が有力な候補地としてまとまりかけたものの、代々木練兵場も名乗りをあげて混沌を極め、明治神宮外苑は浮き沈みしているうちに駒沢ゴルフ場が急浮上して、そのまま決定に至る。

大会は万博を含めすべて返上されたが、五色橋、勝鬨橋、馬事公苑、戸田漕艇場などはそのまま建設が続けられた。

1964年大会でも、多くの交通整備が行われ五輪開催費用として9579億円支出している。このうち東海道新幹線が3800億円、地下鉄が1895億円、街路が1753億円である。

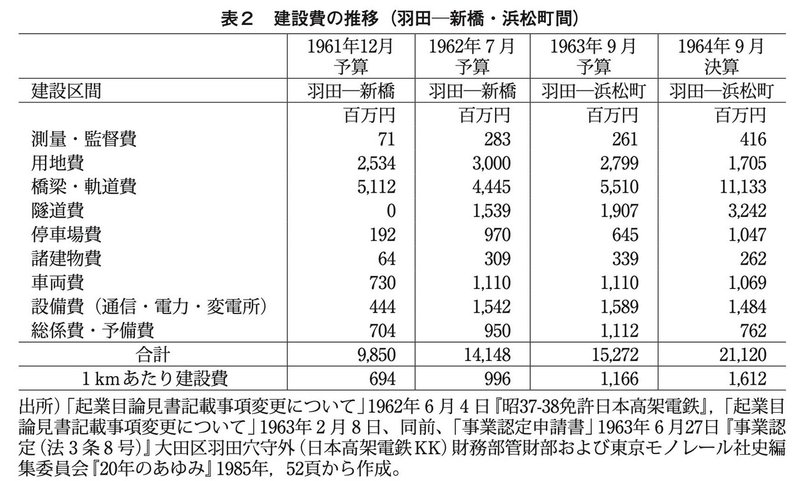

しかし、民間で建設された東京モノレールは、上で示した五輪開催費用には含まれない、当初の予算から2倍以上の建設費用も足かせとなり、料金は当時の11−13kmの国鉄の運賃が40円だったの対し、なんと250円。。。約6倍の運賃であった。これが、オリンピック後の旅客数の伸び悩みにつながった。その後、値下げを断行したり、大井競馬場前駅を新設するなど、改革を進めたものの旅客数は伸びず、経営母体は次々と変わった。皮肉にも首都高渋滞のため羽田空港アクセス線として定着し黒字に転化もつかのま、京急の成田空港乗り入れで競争に晒された。京急に対抗するJR東日本との思惑が一致したため、傘下に入り現在に至っている。

ウォータフロントに向けてもっと開発が進めば、モノレールも延伸を続け、車窓の雰囲気も相まって復活するのではないかと私は思っていたのであるが、さんざんそんなことはやったとは思うし、そんなことより道路網の整備が急がれている。

そういえば首都高とモノレールが並走する景色は東京の景観の中でも傑出した存在である。

オリンピックは国の行事であるが、あまりにも開催国に負担がかかりすぎているような気もする。招致の際にはコンパクトに開催だとか、1964年の施設が再利用できるとか、調子のいいことをプレゼンしたことを考えれば詐欺だ。そもそも、招致にかかった黒いお金の解明もできていない。ロイター通信は、広告代理店電通元専務の高橋治之氏が、五輪招致を巡り招致委員会から820万ドルを受け取ってロビー活動をしたと報じた。五輪招致疑惑でIOC委員だった際の収賄容疑が持たれているラミン・ディアク世界陸連前会長への収賄についての解明も進んでいないが、徹底的に解明してほしい。オリンピックがたとえ中止になってもそれは時効もなく関係ない。そもそも、いったいどのあたりが、選手ファーストなのかきいてみたくもある。

いまの時代わかりやすく目にみえるものでなく、道路網をきちっと整備し、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティを実現していくなど

ソフト面を強調するのが日本のおもてなしの思想にあっているのではないだろうか。都民ひいては日本国民が、21世紀としての新産業都市、学祭都市、思いやりの心と多様化する価値観が融合する都市づくりをソフトとして実現していくべきだと思う。

もっといえば、そこに満員電車はそぐわない。チンチン電車と電気自動車のシェアカーによるスムースなアクセスで職場へスマートに出勤した方が似合うような気がする。

大掛かりな建物は、公約にしたがって建てずに、その代わり、心のインフラを整えるのが筋であり、そうやって招致したしないとは関係なく将来の都市づくり、街づくりとしてその方が理にかなう。道路と鉄道の優先を間違えてしまったように、順序を間違えてはいけないのではないか。いったい、日本は何度同じ失敗を繰り返すのだろう・・・

上記がちょっと理想にすぎるというなら、国威発揚という面も示すことならソフトのインフラとハードのメリハリよく、センスよく、心のインフラ以外の粋なはからいもアクセントとしてはありだと思う。振り返ってみると、当時の東京モノレールの建設はまさにスパイスがきいた事業だったという見方もできるのではないかと思う。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・世界のモノレール☆

・東京の都市開発の課題

・オリンピック招致への収賄行為追及

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

●見出しの画像

東京モノレールのキキラララッピング車内

(画像はお借りしました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?