空堀の記憶~古地図で読み解く空堀の歴史~

2020.08.28

空堀の記憶 第13夜は、これまでと趣向を変えて、古地図から空堀のことを掘り下げる回

テーマは「古地図でひもとく空堀のいま昔」として、地図を読み解く専門家である西部均さん(龍谷大学社会学部非常勤講師)と一緒に、古地図から空堀の歴史を紐解いていく。

漠然と地図を見て、歴史の経過を追うのではなく、今回は、空堀の暮らしの原風景となっている「土地のくぼみ」の中でも「野漠(のばく)」についてを取り上げる。「砂漠」は聞くが、「野漠」という言葉は聞き慣れない。

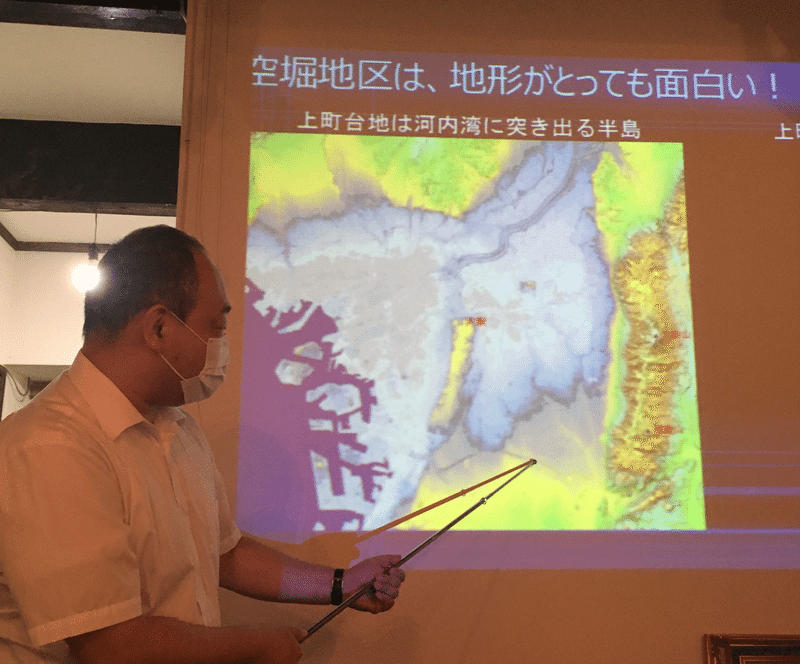

地形がおもしろい!

まずは、カシミール3Dというソフトを使って作られた空堀を含む上町台地の地形を確認!

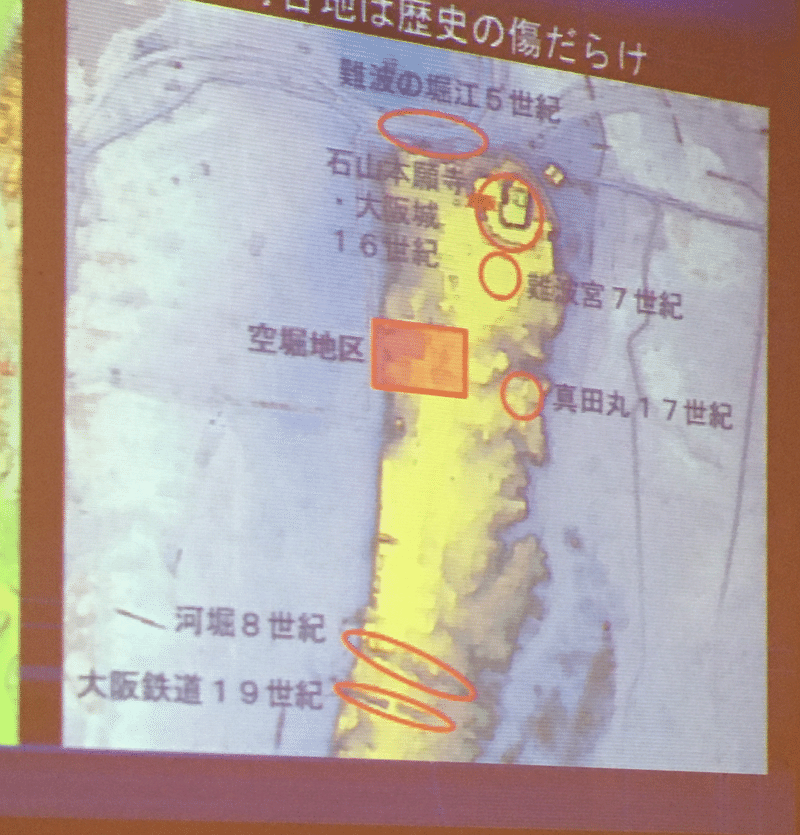

歴史の舞台にはだいたい上町台地。

空堀は上町台地の真ん中よりちょっと北で西のがけ側。古代の頃からすでに陸があった!

野漠はどこ??

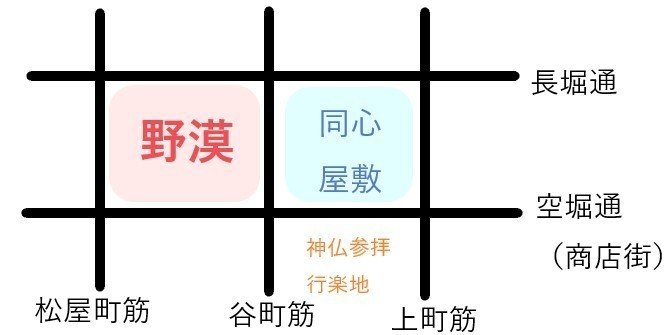

窪地の「野漠」は、松屋町筋と谷町筋、長堀通と空堀通(商店街)に囲まれたところ。(下図)

実際に現地を歩いてみるとわかる。

谷町筋から東はフラットなのに対し、西向きはすぐ下り坂

はいからほり、空堀商店街から北向きも結構な勾配の下り坂になっている

これらの坂を下ったくぼ地が、古地図でいうところの「野漠」の位置。

ちなみに、「同心屋敷」は、同心=役人のことで、武家屋敷の立ち並ぶエリアである。

野漠はいったい何なのか?

「野漠」は、「瓦の土取場」だった。

この部分は図に示されている通り、「寺島藤右衛門講地」となっており、寺島家の土地であった。

写真のグレーがかった部分が「窪地」である。

大坂城が大阪夏の陣で焼けてしまい、天守閣を建て直すための瓦が必要であった。城の瓦の製造には大量の土が必要であることから、寺島家の土地が提供されたのである。

野漠以外にも「野菜畑」や「野畑」の記載が気になる…どんな風景だったんだろうか。。。

ちなみにこの寺島家、瓦屋橋のたもとに邸宅があり、瓦屋町に職人がたくさん住んでいたとのこと。

鰹節屋のOさん(90歳)によると、昭和初期まで寺島家があったそうである。Oさんのお父さんが度々遊びに行っていたとか。

写真を見ると、〇〇筋や〇〇通になっているところは、だいたい尾根線上のあることがわかる。オレンジのラインが三の丸の堀があった部分とされているが、空堀通(商店街)とは重なっていないことがわかる。

田島町のハナシ

野漠から少し話が飛ぶけれども…↓図の赤で囲まれた「田島町」と書いているところ。

以前「空堀の記憶」のゲストで当日も参加していたYさんの住んでいる地区の「田島町」(今の住所でいうところの谷町7丁目)は、寺町と堀の間のエリアで、江戸時代初期からすでに町ができていた。

田島町という名称は今や町会の名前でしか聞くことがなくなっており、空堀歴が浅いと「それどこ?」となっていまうが。

現在空堀の地名は、谷町6丁目~7丁目、上本町西、瓦屋町、と集約されてしまっているが、かつては空堀界隈も淀屋橋や北浜あたりにように細かく町名があり、その名残として町会名が旧町名になっている。

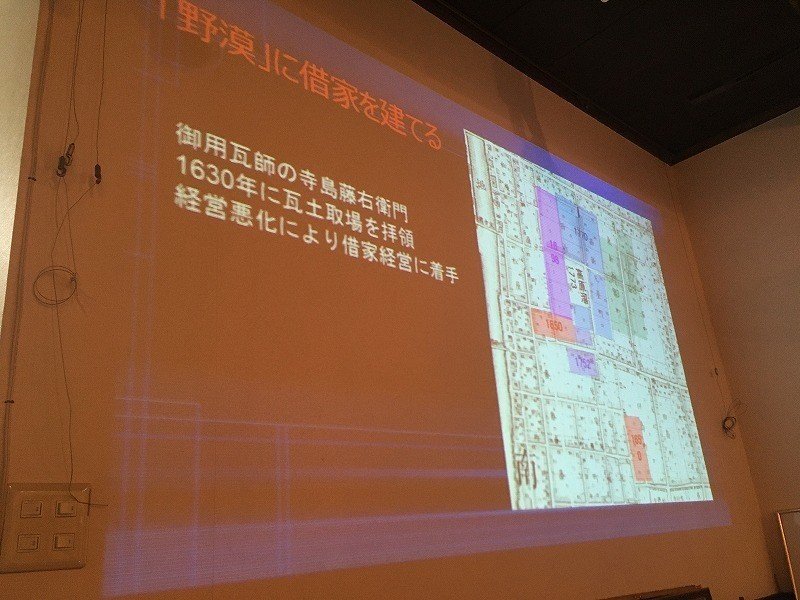

野漠に借家が建設される

さて、もういちど野漠へ…

野漠の所有者であった御用瓦師の寺島藤右衛門氏は商売の経営悪化により、借家経営に着手することになる。それにより、野漠に借家が建設されることになり、窪地にも町ができた。

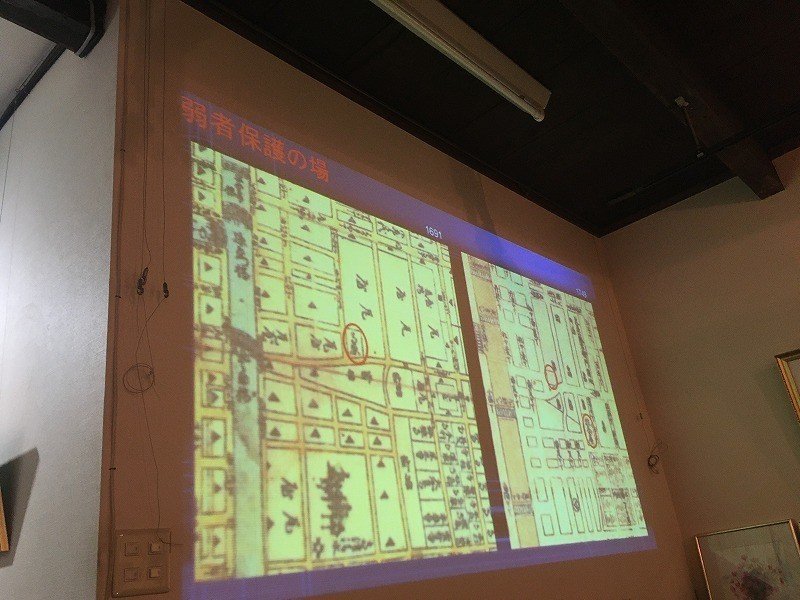

同時期に、島之内や西船場を開墾するため、大勢に日雇い労働者が大阪に流入したことによって、住宅が必要であったことも背景にあると思われる。関連して、病気やケガなどで住まいを追われ、ホームレスになった労働者たちには「非人小屋」に収容される。その非人小屋(=弱者保護の場)のはじまりが空堀の野漠であった。

大大阪時代から現在へ。

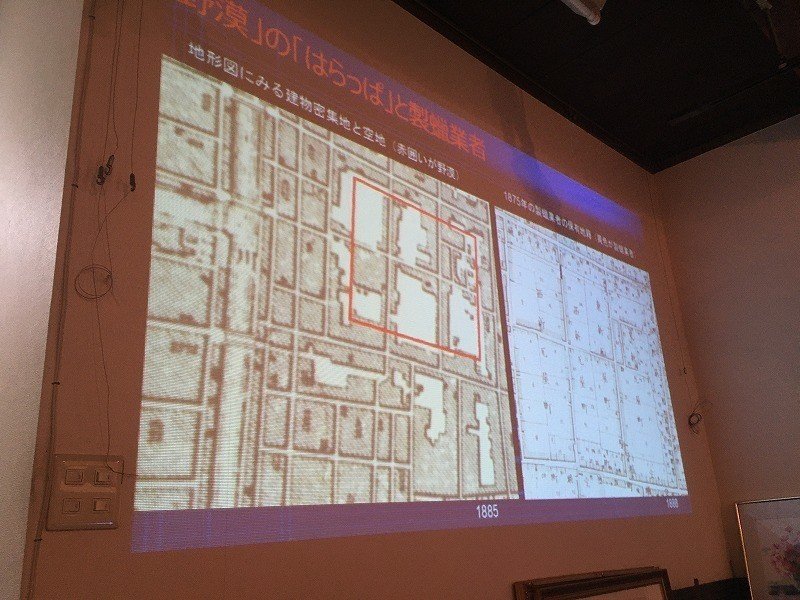

そして、時代は遡り、、江戸末期~明治ごろの空堀地区では製蝋業が多く営まれていたが、大正初期には製蝋業が消滅してしまった。とはいえ、その頃から大阪の産業化に伴う労働者が増加(大大阪と呼ばれていた頃ぐらい)し、大阪に流入者が増えてきたことで、1890年代以降、空堀に長屋が続々と建設されるようになる。

空堀の路地は「狭い」。その狭さで建設時期がわかるとされている。というのも、火災を防ぐため、1902年に建築規制で路地の幅員の規定が敷かれている。空堀の路地街区は19世紀終わりごろにできたものである、と推察される。といっても、時代の流れで多くの路地が消滅してしまっているのも事実ではあるが…。

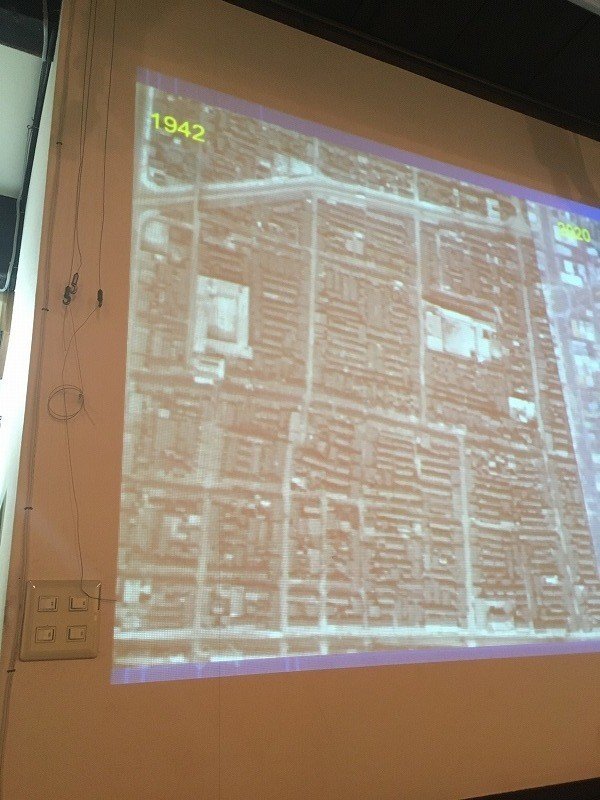

1942年の空堀界隈の航空写真、まちの大半が瓦屋根で覆われている、ということは、それだけ長屋や木造の建物が数多くあった、ということである。

サポートいただけると大変うれしいです! 空堀のお店に貢献するために使いたいです。