2019AW祝福旅Review清書ver. Vol.3

↑からの続きです。例のごとく、togetterでまとめたものを土台に書き直しているので「清書」versionと名付けております。Vol.2に引き続きSydneyで参加したMark Wollyn 氏のトレーニングについて書いています。

トレーニング初日のこと。父親から日常的に暴力や暴言を受けていた母親を守るために、子供の頃から常に母親の近くに身を置いて生きてきたという男性のケースを用いたコンステレーションを観れることになった。そのケースを通してマークが説明したのは、その男性の息子としての母親に対して抱き続けているパターンこそが、子供が親に対して抱える「無意識の忠誠心」と言えるものだ、ということ。そして、その男性自身がなんとなく感じ続けていた違和感について触れた。その違和感とは、母を守るが故に近くにいるものの、いつしかその近すぎる距離を彼自身が息苦しく感じるようになってしまったというもの。また、彼にとって母との近すぎた距離は、息子と父という男性同士のつながりを断ってしまうことに寄与してしまったということだった。どんな子供にとっても、父親という存在は「世界への入口」となる。そして母親は「愛への入り口」となる。実際にその男性が感じていたことの詳細は定かではないが、パートナーシップや仕事において自分の身の置き場にしっくりとこない、と最初に彼自身が話していたことがどこに繋がってくるかのヒントを垣間見れるコンステレーションだった。

このケースに限らず、コンステレーションを通して観察していくすべてのケースにおいて、社会的・道徳的な善悪という判断を採用してしまうと、どこへもたどり着けない、ということを、トレーニングの中でマークは強調していた。その考えには、心底同意する。善悪の判断に捉われることは、ジャッジすることに直接的につながるが、視点を替えようとする時に、そのジャッジメントほど役に立たないことは、ない。敢えて善悪で判断しないことで、それまで持たざるを得なかった新しい視点を持てた時にこそ、当事者である本人の視界は一気に変わるのだから。その視界の変化がもたらす影響は、前もって想像のつくものではない。マークの言葉で言う、それまで脳が抱き続けたネガティブな記憶が変化すること、というのに等しい。そして、その「一気に変わった視界」が、それを手に入れたすべての人にもたらす景色の広さそして真実としての美しさが、恐らくわたしがこのコンステレーションという手法に魅了され続ける理由の一つだと思う。自分の環境や状況とは全くかけ離れているのに、ただコンステレーションを見ているだけでわけもなく涙が出たり、癒された感覚が起きる、なんてことはしょっちゅうある。代理人をしていても同じようなことが起きる。きっと、ザビエの言うところの、わたしという人間の内の潜在的な領域にある様々な元型/アーキタイプに働きかけられているのだろう、とわたしの想像が巡る。

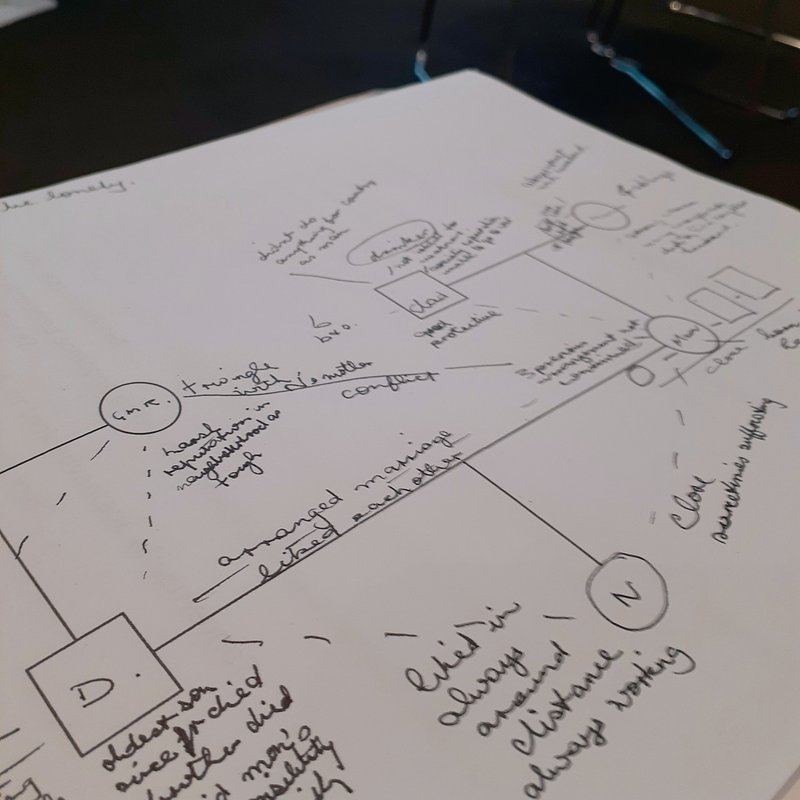

画像:2日目後半~3日目終日かけて行った実践編でペアを組んだパートナーにヒアリングしてもらいながら描いた祖父母の世代までの家系図。それぞれの家族メンバーにどんなことが起きていたのか、聞き伝えられているのか、ということを細かく話しながら進めていった。改めて作成してもらうことでしか思い出せなかったことがあって驚いたりした。

今回のトレーニング、3日間の前半は講義中心で、後半は実技を行うための説明・実技・フィードバック・質疑応答の時間だった。参加者の大半が、大セラピストやコーチなどの心理系の専門職だった。医療関係者も数名。そこでマークからの提案は、専門職と非専門職の人同士がペアを組むことだった。そして、ひとたびペアが組まれたら、その二人の間柄はセラピーを施す側と受ける側という関係となり、同時にその関係に特化するために、ランチに一緒に行っておしゃべりをしたりするようなことはトレーニング中は決して行わないよう指示があった。わたしは、非専門家として自分を申請し、すでにセラピストの仕事をリタイヤしたオーストラリア人女性とペアを組めることになった。とても穏やかな雰囲気を醸し出しているその女性と、お互いに自己紹介をしながら、実際に自分がその人のセラピスト側になるとき、うまく事を運ぶことができるのだろうか、という不安が一瞬過った。こういうときのマインド(思考)ってなんだか抜かりないなあ、とつくづく思ってしまった。そもそもが初めてやることでしかないのに、それすらもうまくやり過ごしたいというわたしのマインド。やれやれ。

画像:ランチに食べたまぐろと黒米の枝豆のせ(勝手に命名)。レンコンにかかっていた酢醤油が残念過ぎた・・・お米もマグロもおいしかったんだけどなーーー。

後半の1.5日はほとんどセッションのベーシックな部分をお互いに練習・体験するという機会だったけれど、これがわたしにとっては練習に留まらないほど本格的なセッションになることは、事前に予測のつかなかったことだった。今回のトレーニングの実践では、すべての人が「自分の母親」とワークすることが共通の題材だった。養子縁組を体験した人は、実の母親を知る人はその母親と、そうでなければ育ててくれた母親との間でワークする、ということになった。実践練習だけど、実はそれって本丸攻めよね、、、と思いながら、配られたウレタンの足形(フットプリントと呼びたい)を見つめた。

なんだかんだで長くなってるので、次で締めくくりたいと思います。

明日恐らくupできると思います!毎度長い文章にお付き合いくださり大感謝!素敵な年の瀬お過ごしください!(ひー年の瀬とか言ってる!)

画像:ジャカランダの木。あちこちでジャカランダの花が満開でした。友達が、日本でいうところの桜が、シドニーにとってはジャカランダだよ、と教えてくれました。ブッシュファイヤーの報道に日々ハラハラします。1日も早く鎮火しますように(祈)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?