Pacific Biosciences $PACB とロングリード・シーケンス

こんにちは、ぴたごらら(@pitagorarara)です。

今回はIlluminaの考察から派生して、Pacific Biosciences (PacBio)について少し調べてみました。本日ちょうどArkから出されたニュースレターの中でPacBioの話がありましたので、まずはそちらの引用・意訳からどうぞ。2020年11月6日時点でARKG 3位(7.16%)、ARKK 40位(0.87%)の遺伝子検査(シーケンス)プラットフォーマーです。現在のビジネスモデルとしてはIlluminaの競合になります。

Disclaimer:

本内容の正確性などは保証できません。本内容、またそれに基づいた投資判断などにつき、私はいかなる責任も取れません。

Pacific Biosciences Is Close to an Inflection in Clinical Demand

lluminaのショートリード次世代シーケンス(NGS)装置のおかげで、ヒトゲノム全体のシーケンスにかかる費用は、2003年の30億ドルから600ドルにまで下がった。その結果、15~20年前の予想に反し、分子診断領域でNGSはマイクロアレイに取って代わった。NGSに懐疑的な人々は、ショートリード・シーケンスは価格が高過ぎで、エラーが発生しやすく、不必要なデータが多いと主張していた。現在、ロングリード・シーケンスに懐疑的な人々が、ショートリード・シーケンスを支持した上で同じような主張をしている。

PacBioは、HiFiシーケンス法を用いたロングリード・シーケンスのパイオニアである。ショートリードNGSとは異なり、ロングリードは構造多型(SV;structual vairant)と呼ばれる配列決定が困難な変異を検出することができる。SVは、腫瘍学、希少疾患、遺伝性疾患の素因、神経学における病態の理解と診断に不可欠である。Illuminaが先日GRAILの買収を決定し、顧客と競合しながら複数のがんスクリーニングに注力しているという事実から、PacBioが臨床市場で受け入れられるようになるのではないかと当社は考えている。

ライトの法則を当てはめると、PacBioの装置で生成されたデータが累積的に倍増するごとに、単価は一貫して28%の割合で低下することになる。PacBioがHiFiケミストリーの最適化を進めていけば、今後2~3年の間にロングリード・シーケンスのコストがショートリードに近づき、PacBioの技術に対する臨床需要に変化が生じる可能性があると当社は考えている。

他のNGSベンダーとは異なり、PacBioはSequel IIシステムを現場でのアップグレードが可能な設計にしており、最先端のシーケンスへのアクセスを可能にしている。PacBioはSequel IIeシステムにより、ダウンストリーム解析にかかる時間を70%、データ保存にかかるコストを90%削減し、診断プロバイダーが自社のシーケンス・クラスターに容易に統合できるようにした。

最近では、PrecisionFDA 2.0のチャレンジにおいて、GoogleのDeepVariant解析パイプラインを利用したPacBio HiFiリードが、IlluminaやOxford Nanoporeを上回る精度のデータを取得したことから、PacBioが完全で高精度なシーケンスの業界リーダーであることが明らかとなった。

この成功はすでに実を結びつつあり、InvitaeやChildren's Mercy Hospitalのようなゲノムイノベーターは、特定の臨床ワークフローにおいてショートリード・シーケンスからロングリードへの移行を進めている。当社の見解では、コストが下がり続ける中、より多くの診断プロバイダーがこの流れに追随し、シーケンス第三の時代が到来すると考えている。

ロングリード・シーケンスとは

ありがたいことにPacBioが自らの技術を説明しているアニメーションをYouTubeで公開していますので、こちらをご覧いただければと思います。細かい技術的な話は少なく、HiFiシーケンスは良いとこ取りなシステムだよ、ということを説明しています。

これだけ見ても怪しいな、という感じるかもしれません。そこで同社のIR資料を見てみましょう。

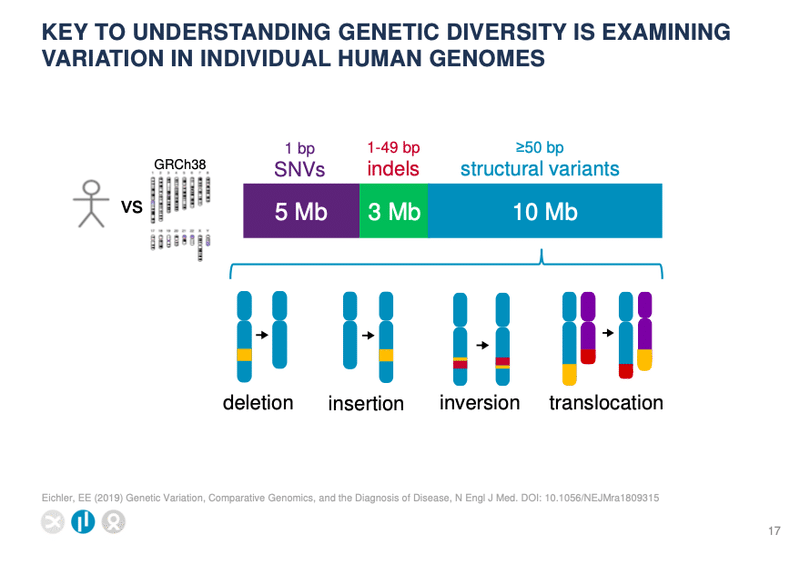

まず構造多型(SV;structural variant)についてですが、上図の中でdeletion, insertion...と図式化されている遺伝子変異のことを指します。細かい話は抜きにして、ざっくり「広範囲にわたって遺伝子変異が起こっているもの」という理解で良いと思います。シーケンスはこのような変異も含んだ遺伝情報を読み取っていく作業なのですが、技術的に一息で全情報を読み取ることはできず、細切れに読み取った情報を繋ぎ合わせて全体像を把握する必要があります。その際に読み取れる情報単位が小さいものをショートリード、長いものをロングリードと定義しています。例えば広範囲にわたって変異が起こっている場合に、その変異の中だけをショートリードが読み取ると、変異としてきちんと認識できなかったりしそうですよね。先ほどの動画の中のパズルの例に当てはめると、SVを読んだときに生成されたパズルピースが、ショートリードでは当てはめる先がわからなかったり、そもそも「変なもの」として認識して欲しいピース自体を「問題ないもの」として認識したりします。これがショートリードの欠点で、比較的広範囲を一気に読み取れるロングリードではこのようなミスが起こりにくい、と理解いただければと思います。

筆者注:ざっくりとこのように理解したのですが、私も専門家ではないので間違いなどあるかもしれません。

具体的に遺伝子変異の検出精度にどの程度の差があるか、というデータをPacBioが出しています。PacBioの技術に比べると、例えばIlluminaはSNVや SVの検出精度において劣る、というデータですね。このエラー発生率の差が実際の臨床現場に落とし込んだときにクリティカルなのかどうかは正直わかりません。

PacBioとIlluminaの比較

PacBioはこのロングリードのシーケンス機器を導入し、その運用に必要な試薬などの消耗品を売ることを本業としています。ですので現在のIlluminaと非常に似たようなビジネスモデルですね。

↑Illuminaのビジネスモデルについてはこちらのnoteでも紹介しています。

上のグラフは売上高の比較ですが、Illuminaは帝王のようなものなので全然違いますね。PacBioはこれからの企業なので、個別に中身を見ていきます。ちなみにですが、単位は全てm$です。

PacBio、Illumina(スクリーニング事業のみ)それぞれの機器売上と消耗品売上をまとめたグラフです。Illuminaは既に成熟企業なので、ある程度の機器販売数を保ちつつ消耗品で売上の大半を稼いでいる一方、PacBioはまだ消耗品の売上にもバラつきが見られます。PacBioも事業が軌道に乗ればとIlluminaと似たような売上構成になるのでは、と予想しています。

PacBioの今後

目先の株価についてです。@like_conglomeraさんが教えてくださったのですが、JP MorganがFY 2021の売上成長率を+91%と見積もったレポートを出し、10月上旬に株価が一気に上がったようです。直近では20Q3の決算ミスにより少し下落したものの、本日時点ではJP Morganの目標株価($15)に近い$14.85となっています。

ぴたごららさんはご存知かとは思いますが、JPMの試算でCEOの交代や商用化の進展によりPACBの2021年の収益成長率は91%と予想されています。

— ゴーグルおじさん (@like_conglomera) November 9, 2020

これが株価を急騰させました。 pic.twitter.com/kbFKYhDyUM

余談ですが、ゴーグルおじさん(さん?)はRT、いいね数がとんでもないtwitterオバケです。ハイテクグロース、ARK銘柄を中心に幅広くフォローされている方です。

それにしても予想成長率+91%はすごいですね。まずはFY 2020の予測が妥当だったのか、20Q4, 21Q1の決算を注視したいと思います。マネジメントによるとPacBio HiFi sequence事業は好調で、20Q4も売上の伸長を見込んでいるとのことです。

競合はOxford Nanopore(未上場)とIllumina (2012年にIlluminaに買収されたMoleculoがロングリード・シーケンスの技術を有している)とのことで、今後もIllumina vs PacBioには注目していきたいと思います。

参照:

PacBio Investor Presentation August 2020

https://investor.pacificbiosciences.com/static-files/e53d5ef9-02cd-42ab-9d86-3037ad9deaec

各社10-Q、10-Kなど

↓この記事が良かった、ぴたごららを個人的に応援したい、と思ったらサポートいただけると励みになります。

ぴたごららファンドへのサポートをいただけると助かります!