中検準一級に2ヶ月で合格した話(過去問の活用法)

この記事は5本にわたるシリーズのうちの1本です!中検対策の記事は全てここにあります↓

使用したツール

中検はウェブ上にたくさん過去問が掲載されていることで有名です。ただしリスニングは音源がなく、問題全てについて解説は載っていないため問題集もしくはこれから紹介するウェブツールを使用する必要があります。

問題集はご自身で調べればすぐに出てくるので割愛します。ウェブツールは高電社という会社が出している以下のものを指します。

契約した期間中検の過去問が解き放題!というサービスです。解説は若干浅く、必要最低限だと思ってください。

準一級はこの「全級コース」が対象で、僕は1ヶ月だけ契約しました。正直少し高いですね。大学で契約していて学生は無料で使える場合もあるそうなので、学生はまず自分の大学で使えないか調べてみてください!

全体に共通すること:エクセルでの記録

過去問を解いたら、自己採点の結果をエクセルにまとめました。僕は数字で自分の成長を確かめるのがとても好きで、勉強した成果がわかりやすく現れるとやる気も出てきます!

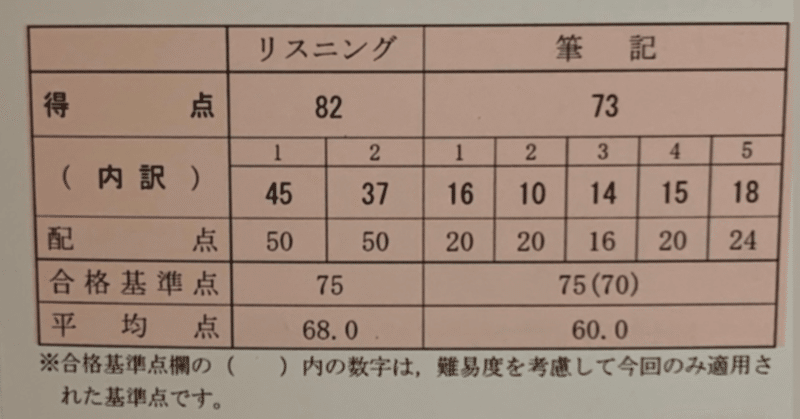

左から順に

解く順番、第n回、リスニング(L)平均点、筆記(W)平均点、合格率、L選択問題の点数、L書き取りの点数、W記号部分の点数、その内訳大問1〜3、和訳自己採点、作文の実施有無、合格点までの差、作文でとる点数

となっております。LとWで色がついているのは合格点が70点になったもので、1度だけ72点だった時も含まれます。

前の記事でも書きましたが、僕は最初にほぼ対策してない状態でいくつか問題を解き、その後トレーニングブックなどの勉強をして再度過去問を解き始めました。

筆記の記号部分の平均点は、その前後で32.7→38.7(56点満点)と変化しているのが分かります。本番は70点合格の回となり、記号部分では40点を取ることができました。ギリギリの及第点といったところですね、、

リスニング

選択問題

記号問題は通常想像されるように解きました。音源を聴いて、問題を解いて、解答を確認します。その中で言葉を調べたり、もう1回2回聴いたりもしました。迷った問題はなぜ迷ったのかを考えるのも大事です。

書き取り

書き取りは本番でのやり方を知らずに勉強していたのでよくなかったです!本番では音声を聴いたらすぐに書き出さなくてはならず、メモを取る時間がありません。音声が終わったらほぼその直後に解答用紙が回収されるので、この点はご注意ください。

自己採点については中検の先人たちが書いたnoteなどを参考にしました。漢字の間違い、単語や記号の抜け、余分な単語や記号の書き出し、それぞれ1つにつきマイナス1点しました。

ウェブサービス内には解答欄があり、そこに自分の手書きの文字をタイプすることで、模範解答と違う部分が色付けされます。この時、書いている文字が本当にあっているのかきちんと確かめましょう!僕は地味な書き間違いがたくさんあり、Twitterであげたときに何回か訂正されました、、

とても恥ずかしいですが、僕が間違っていた漢字やそれを含む単語を紹介します。

咳嗽、鉴赏 、优质(尤*)、渐渐(冫* )、思辨(辩*)、智慧(惠*)、锻炼(练*)

また、記号の付け方はきちんと学ぶのが難しく、僕自身ずっと勘でやって間違っていました。「,」と「、」の使い分けは大丈夫だと思いますが、「,」をつけるタイミングが地味に難しかったです。最終的な落ち着きどころは、「迷ったらつけない」でした。いつも余分につけることが多く、意識して文章を読むと日本語よりだいぶ少ないことに気づいたので、この方針を取りました。この感覚の真偽は不明です。

筆記

記号問題

基本的には中検のウェブサイトからダウンロードしたPDFをiPadのgoodnoteで開き、問題を解きました。記号問題を解く時は和訳と作文は解かず、これらは直前の1週間くらいで集中的に取り組みました。

問題を解いたらウェブサービスで解答解説を確認し、エクセルに点数を書き込みました。その後しばらく経って、自分が大問2であまり点数が取れていないことがわかったため、過去に解いた大問2(のちに3も)の問題をエクセルにまとめ、前回紹介したAnkiに取り込みました。

https://ei-raku.com/2018/06/learning-anki/

Ankiに取り込むと、暗記具合に応じて個々の問題が表示され、「解答」を押すとウェブサービス内の内容が出てくる、という感じです。

上に問題、下に4つの選択肢がもともと掲載されていて、解答を開くと日本語訳と正解番号、解説が表示される作りになっています。解説には自分で調べた単語の知識を入れておくと便利です。

試験の直前はこのやり方で過去解いた大問2と3の問題を全て正解できるように準備しました!意外と同じ語彙が問われたり、選択肢に出てきた単語が別の回の問題になったりもするので、このやり方はよかったと思います。

ただ、取り込むこと自体にコツが要るのと、何回もやると考えなくても答えがわかるので勉強にならなくなってきます。直前に一気に復習したい時に使う方が良さそうです。

和訳・作文

こちらはほとんどウェブサービスを活用できませんでした。解説はほぼないと言っても過言ではなく、中検が発表している模範解答くらいの情報量しかありません。

こちらは試験の1週間前くらいから真面目に取り組み始め、和訳は模範解答が案外直訳だということを確認して終わりました。作文は自分の書き方に問題があるかがわからないので、お馴染みのhellotalkを使って网友たちに何回か添削してもらいました。

加えて、作文は時事ネタが盛り込まれるという話を聴いていたため、過去問だけでなく中国語のニュースアプリなどにも時々目を通しました。こちらは読むというより単語に目を通すくらいのもので、それほど真面目にやっていません。時間がある方はNHKが出している中国語版のネットニュースや南方周末、人民日报などのアプリで普段から文章を読むようにしているといいと思います。

過去問の扱い方の説明は以上になります。参考になったら嬉しいです!読んでくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?