2021東北大国語/第一問/解答速報

【21東北大国語/第一問/解答速報】

出典は河本英夫『経験をリセットする 理論哲学から行為哲学へ』

問一(漢字の書き取り)

(1)陥没 (2)輪郭 (3)冒頭 (4)培 (5)渦中

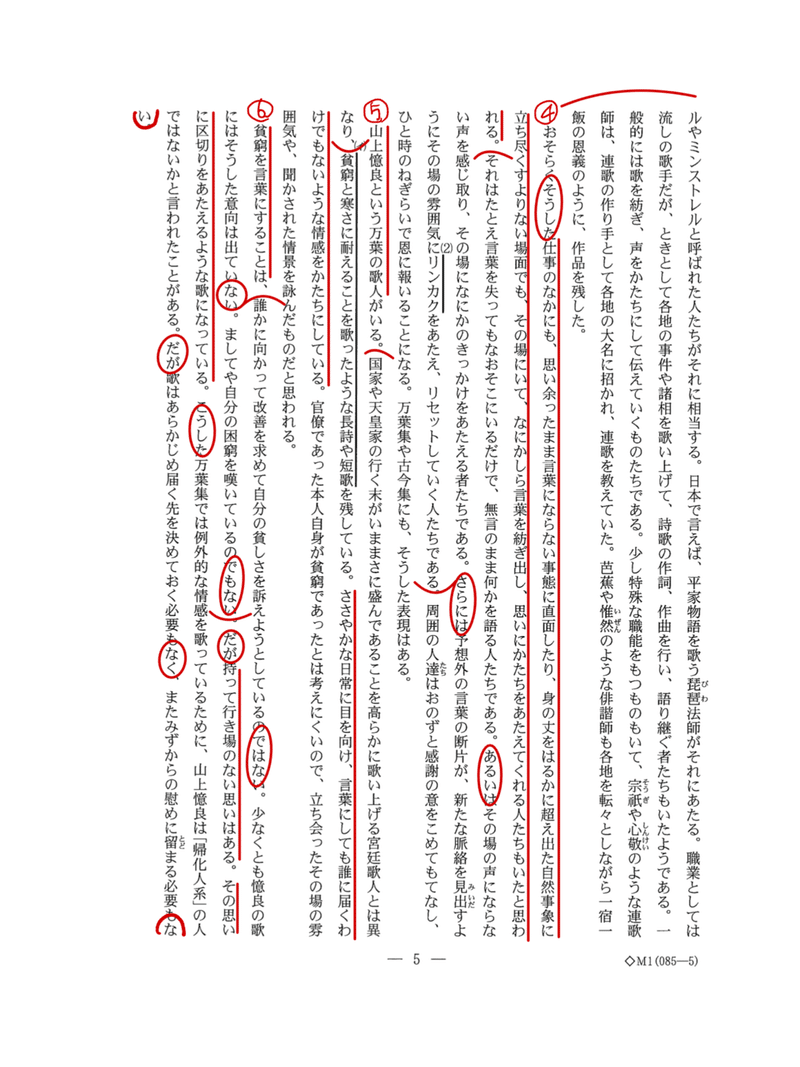

問二「持って行き場がない」(傍線の箇所(ア))とはどのようなことか。本文の内容に即して30字以内で説明せよ。

〈GV解答例〉

未曾有の悲劇は人の心を捉え、言葉にして解消する術がないこと。(30)

〈参考 S台解答例〉

経験のない事態への思いは言葉にならず意味づけができないこと。(30)

〈参考 K塾解答例〉

その場での感情が言葉にしたりできず課題として残っていること。(30)

〈参考 Yゼミ解答例〉

既存の知識や経験では処理できず、持て余してしまうこと。(27)

〈参考 T進解答例〉

なすすべがなく、やるせない思いをするばかりだということ。(28)

問三「貧窮と寒さに耐えることを歌ったような長詩や短歌」(傍線の箇所(イ))とあるが、なぜそのような詩や歌が作られたと筆者はとらえているか。本文の内容に即して45字以内で説明せよ。

〈GV解答例〉

身の丈に余る事態や事象に直面した人々の情感に形を与え、それを契機に人々の思いを進めるため。(45)

〈参考 S台解答例〉

貧窮に苦しむ人達のやり場のない思いを言葉にして、かたちを与えることで把握しようとしたため。(45)

〈参考 K塾解答例〉

言葉にしがたい情感を歌にすることで、日常の持って行き場のない思いに区切りをあたえるため。(44)

〈参考 Yゼミ解答例〉

人々のやりきれない思いをくみとり言葉として形にすることで、区切りを与えることができるから。(45)

〈参考 T進解答例〉

庶民の日常にあるやり場のない苦しさを形にし、何らかのきっかけを与えようとしたと捉えている。(45)

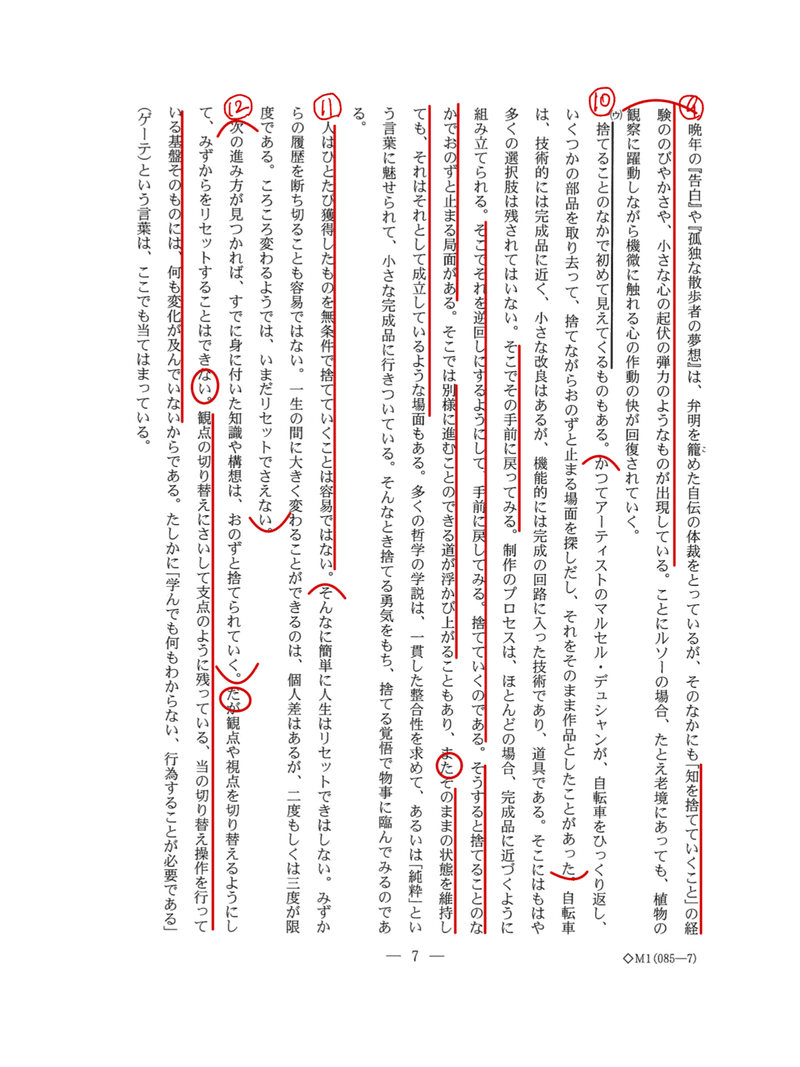

問四「捨てることのなかで初めて見えてくる」(傍線の箇所(ウ))とはどのようなことを指すか。本文の内容に即して50字以内で説明せよ。

〈GV解答例〉

既存の知を捨てることで、以前と別様の進路やその知抜きで成立する状態のような新たな経験が出現すること。(50)

〈参考 S台解答例〉

身についた知識や構想をいったん捨て去ることで別様のあり方や新たな経験の可能性が見えてくるということ。(50)

〈参考 K塾解答例〉

すでに獲得された完成品を捨て手前に戻ってみることで、他のかたちでの成立や展開の可能性が得られること。(50)

〈参考 Yゼミ解答例〉

既存の知識や構想を捨てる覚悟で問い直すことで、ものごとの新たな可能性が見いだされるということ。(47)

〈参考 T進解答例〉

獲得したと思ったものを一つずつ捨てていく中で、意識していなかったことに気づけることがあるということ。(50)

問五「吟遊する哲学は、ある種の詩人でもなければならない」(傍線の箇所(エ))とあるが、どういうことか。本文全体の内容を踏まえて90字以内で説明せよ。

〈GV解答例〉

吟遊する哲学は、日常の形にならない情感に言葉を与えるとともに、既存の知識を捨てて言葉の出現する場に戻ることで、経験を新たに組織化し人々が思いを進めるのを助ける必要があるということ。(90)

〈参考 S台解答例〉

哲学は、世界や人間について一貫した整合的な説明図式を追求するものではなく、既存の知識や構想を自ら捨てて、言葉とともに経験を新たなかたちで組織化する行為としてあるべきだということ。(89)

〈参考 K塾解答例〉

言葉にならない事象を前に、吟遊哲学には、既存の知識や構想を捨てて言葉の出現する場所に立ち戻り、言葉とともに経験の動きにかたちをあたえ組織化する詩的な行為も求められるということ。(88)

〈Yゼミ解答例〉

人智を超える事象に接してなお人々の思いに形を与える言葉を紡ぐために、吟遊する哲学には既存の知識を捨てさり、経験と言葉がともに現れる現場に立ち戻るという詩的な営みが必要だということ。(90)

〈参考 T進解答例〉

時間と労力をかけて獲得してきたものを、覚悟をもって捨てることは、新たな経験を見出すことにつながっていくが、その経験は言葉として表現されることで組織化されでいく必要があるということ。(90)

#東北大学 #国語 #河本英夫 #経験をリセットする

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?