国語の力 ~高等学校で教えていて思うこと~

高等学校で国語を教えはじめて15年。「国語力」とは何だろう?と自分なりに模索し続けています。学習指導要領を出発点にしつつも、やはりあの抽象的な文言のままで「腑に落ちる」ということはありません。授業者それぞれが自分なりの方法で具体化していくべきなのは言うまでもありませんが、私の場合は授業での具体化の前段階として、自分自身のフレームワークを作っています。現時点で腑に落ちているフレームワークがこちら。

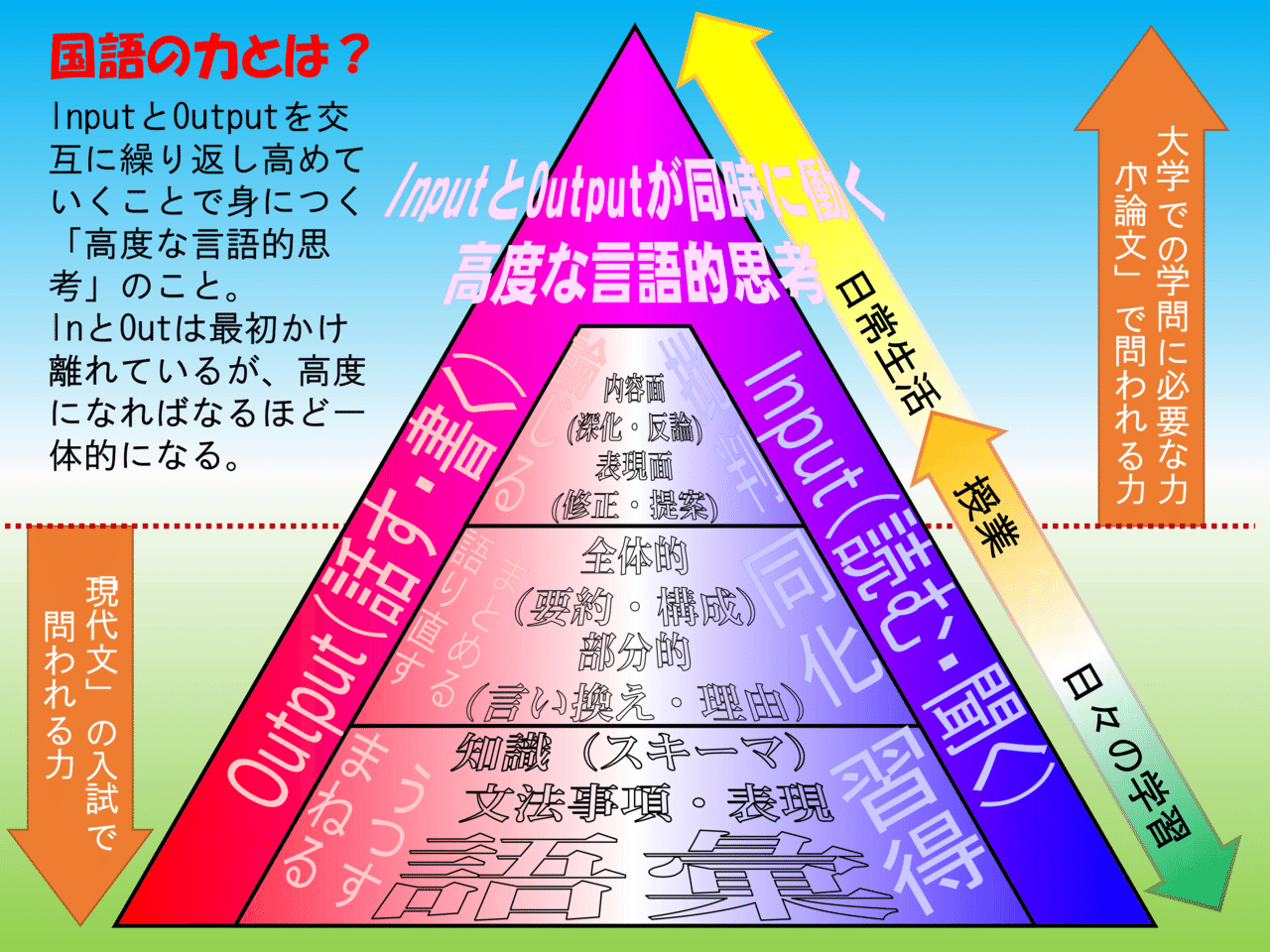

◆国語の力は三層構造

国語の力は、知識や語彙を身につける段階、他者の言説を正確に理解したり表現し直したりする段階、自身の考えを言語によって表現する段階という三つの段階からなっていると感じています。そして、ピラミッドのように、底辺が大きければ大きいほど高く積み上げることが出来ます。特に「語彙」の不足は決定的な思考力不足、表現力不足に直結します。

◆InputとOutputを繰り返して「高度な言語的思考」へ

これらの段階はそれぞれ「Input(読む・聞く)」と「Output(話す・書く)」を繰り返すことで磨かれていきます。

最初の段階は「まね」から始まります。主に初等教育によって担われ、音読や漢字の書き取り、名文の暗唱、漢文素読など、学習者がその意味を深く理解しているかどうかよりも、反復によって「型」として身につける段階です。ここでは、InputとOutputはそれほど連動していないのではないかと思います。

次の段階は「なりきる」ことがキーワードです。主に中等教育によって担われ、他者の言説を「自分が書いた物であるかのように」理解し、「もともとの自分の考えであるかのように」語り直したり書き直したりする段階です。自身の知識や語彙を働かせながらも、その文章の書き手の価値観や考え、文章の生み出された背景などを正確に理解して、読み手の解釈や価値観を意識的に離れて書き手と同化することを目指します。ここで、「まね」の段階ではほとんど連動することのなかったInputとOutputが同時に働く(書いては読み、読んでは書く)場面が増えてきます。

最後の段階は「主体性」によって支えられます。主に後期中等教育から高等教育によって担われ、他者の言説によって得られた様々な価値観や考えを土台としながら、学習者自身がある物事について批判的に論じることができるようになる段階です。例えば他者の言説を読み、書き手になりきって正確に理解した上で、「そういう趣旨ならこの部分は~~という表現でも良いな」と考えたり、「~~という主張は**を根拠に据えれば正しいが、✕✕に照らせば覆る」と反論を試みたり出来るようになります。こうなると、InputとOutputはもはや区別なくほとんど同時に働いていると言えます。

◆二段目がおろそかになっていないか

このフレームワークを作りながら私が感じているのは、「国語教育の現場で二段目(書き手になりきること)がおろそかになっているのではないか」ということです。次期学習指導要領でうたわれている「主体的・対話的で深い学び」については、学習者が生き生きと前向きに力をつけていくために必要な視点だと思っています。ただし、授業者が「国語の力ってどうやって伸びていくのだろう」ということについて自分なりのイメージをきちんと持っておかないと、かつて「活動あって学び無し」と揶揄された「アクティブラーニングもどき」の学習活動を繰り返してしまうのではないかと危惧しています。

実感としては、この10年間くらいで、ペアワーク、グループワーク慣れした生徒が非常に増えてきました。「ちょっと隣の人と今感じている印象をシェアしてごらん」などと指示すると、10年ほど前なら、お互いの顔色をうかがって、渋々口を開く生徒、ここぞとばかりに無関係なおしゃべりに興じる生徒がたくさんいましたが、今は何の抵抗感もなく自然と意見交換が行われます(最近はコロナ対策のため出来ていませんが...)。これは、小学校や中学校の先生方のご努力のたまものだと思っています。一方で、高等学校段階で読みこなさなければならない評論や随想、文学作品などを学習していて感じるのは、ここで示したフレームワークの二段目を飛ばして、いきなり三段目に取り組もうとする生徒の多さです。書き手の主張を表面的になぞって賛成したり、書き手が用いている根拠や論じられていることの歴史的背景を無視して感情的に反発したり。「書き手は・・・と述べているが、私は~~だ」という関係性の中で、「書き手」と「私」が全く交わらない生徒は少なくありません。当然、その中には語彙や知識の不足によって素材自体を十分に理解できていない生徒もいます。

◆筆者との「同化」

もちろん「主体性」をキーワードに据えたとき、ひとつの素材に対して批判的な視点で考察していくことは重要です。しかし、その素材を「異質な他者」として捉えているのか「自分の一部」と捉えているのかで、学びの「深さ」は全く異なってきます。

ある素材文やその筆者・作者を「自分とは関係のない遠い世界の存在」、「異質な他者」と捉えてしまう生徒ほど、歯切れ良くはきはきと自分の考えや意見を述べることが出来る傾向があるように感じます。それは、自分自身を取り巻く世界に対して、内面から押さえがたく湧き起こった必要性に突き動かされて向き合った経験の乏しい、けれど才能や能力に恵まれて育った生徒に多い傾向でもあります。しかし、ある文章が成り立つまでには、その書き手の中に他人には分かりようもない葛藤や試行錯誤があったはずです。そうしたものへの想像力を欠いたまま発揮される「主体性」とは、結局のところ「自己」と「異質な他者」を区別して切り離すことで「主体」を確立しようとする心の働きなのかもしれません。

私が高校生に現代文を教えながらたびたび彼らに伝えているのは「筆者と同化できているか」ということです。例えば、先日亡くなった山崎正和氏の代表的な随想「水の東西」(高校現代文では評論として扱われることが多い)では、「水を用いた造形物にまつわる東西文化の違い」について構造的に読み取らせることが大切です。その一方で、氏がなぜその文章を書くに至ったのか、ということについては、あまり触れられていないように思います。少し立ち止まって、一人の人間として筆者を捉えたとき、氏があの文章を執筆しようと思い立った「表現の原点」とでも呼ぶべき気づきやきっかけが存在したことは間違いありません。私は「ニューヨークのある銀行の待合室で・・・」の一節がそれに当たると考えています。つまり、「アメリカの鹿おどし」というミスマッチ、そこに生じた小さな違和感に対する答えとして、氏の中に蓄積されてきた様々な知見がぱちぱちとパズルが組み上がるように形を成して、あの文章が生まれたのだと想像しています。そう考えると、文章として完成した叙述の順序とはまた別のところに、筆者がそれぞれの段落に書かれた内容を構想していった順序があることに気づきます。もっと言えば、その文章を書くために深く思考した一人の人間の息づかいが感じられるようになります。大切なのは、そのようにして知覚された筆者の姿が客観的に正しいかどうかではなく(なるべく実際に近いことが望ましいのは言うまでもありませんが)、他者に伝えるための完成形であるその文章の背後に、私たちと同じ一人の人間の、その文章を成すに至る思考の経過が存在しているということを理解することです。これを私は、筆者との「同化」と呼んでいます。

◆「同化」すると話し合いは静かになる

どのような文章においても、必ずその書き手が文章を成そうとした「原動力」のようなものがあるはずです。それは素材文から直接読み取れることもありますが、そうでない場合も少なくありません。大切なのは、その「原動力」に思いを致し、必要ならば調べ、その文章が一人の書き手の中でどのような紆余曲折を経て成し遂げられたのかを知ることであると思います。そのようにして、ある文章やその書き手を「他者でありながら自己の一部である」と捉えることができるようになって初めて、その文章に対して批判的な思考を働かせることができるのではないでしょうか。

"この人の言いたいことは(文章に書かれていない根っこの部分も含めて)よく分かったぞ"

・だったら段落構成をこう入れ替えることもできるかも

・だったらここにこういう具体例を補っても良いなあ

・だったら書いてないけどこういう思いも込められているよね

・でもだとしたらこの根拠には反証が出てくるのでは

このように文章を読むことができるようになった生徒たちは、発言に慎重になります。1年生のころに明るく賑やかにわいわいと意見交換をしていた生徒たちが、少しずつ、ぽつりぽつり、ぼそぼそと話し合うようになります。皆が沈黙して教科書をじっと見つめる時間も増えます。しかしそうした外見に反して、一方で彼らの頭の中では、「自己の一部としての他者」が息づき、「自己」と「他者」の対話がめまぐるしく繰り広げられているのかもしれません。その変化は、単元ごとの振り返りなどの形で継続的に文章を書かせてみると非常によく分かります。

結び

半分は自分の覚え書きに、と思って書き始めたら思いのほか長くなりました。ここまでお読みいただきありがとうございました。同業の方をはじめ、ご意見やご感想を賜ることができれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?