在宅鍼灸師が地域で活躍するためにすべきこと

みなさんこんにちは。HAMTライターのてっちゃんこと白石です。

本記事はこちらのセミナーでさらに詳しく解説しています。

※7/15まで視聴可能

今回は地域で活躍したい在宅鍼灸師に向けた記事になります。

最初に皆さんに質問です。

1.在宅鍼灸師の皆さんは、なぜ在宅医療の現場に進むことを選んだのでしょうか?

在宅鍼灸師が在宅医療の現場を選ぶ理由って、実際に色々な方から聞いてきましたが本当にたくさんあるんです。

まず、「高齢者医療に興味がある」という理由が圧倒的に多く、高齢者の生活の質を向上させるために、鍼灸の技術を活かしたいと考えているそうです。

また、「柔軟な働き方がしたい」という理由も多いのではないでしょうか。訪問鍼灸は職場や雇用形態にもよりますが、業務委託であれば比較的自由なスケジュールで働きやすく、自分のペースで仕事ができるのが魅力です。そして、「訪問で開業したい」という夢目標を持っている方もいます。

さらに、今回のテーマでもある「地域で活躍したい」という想いを持って在宅医療の道を選んだ方も多いです。こういった想いを持っている方は、地域社会の一員として地域に貢献し、健康を支えることに大きな価値を見出しているのではないでしょうか。

2.「地域で活躍する」とはどういうことか

「地域で活躍する」と一言で言っても、捉え方は人それぞれ。

今回は、

と定義して進めていきたいと思います。

こういった活動を私自身がどのように実践してきたのかをお伝えしていきたいと思います。

3.在宅医療の現場で自治体や地域包括支援センター等と連携するメリット

在宅医療の現場で自治体や地域包括支援センター等と連携することには、多くのメリットがあります。まず、自治体のニーズに直接応えることで、在宅鍼灸師としての社会的価値や認知度が向上します。具体的には、以下のような活動が挙げられます。

※「自治体や地域包括支援センター等」には以下が該当します

・市役所

・地域包括支援センター

・社会福祉協議会

⑴.介護予防教室や健康相談会などの実施

介護予防教室や健康相談会を実施することで、地域住民に直接アプローチし、健康維持や介護予防に関する知識を提供することができます。これにより、地域住民の健康に対する意識を高めて、健康寿命の延伸に貢献することができます。

⑵.地域の健康イベントへの参加

地域の健康イベントに参加することで、地域住民との信頼関係を築き、訪問鍼灸師としての認知度を高めることができます。また、地域のニーズを直接把握する機会にもなり、今後のサービス提供に役立ちます。

4.具体的に連携していくための行動

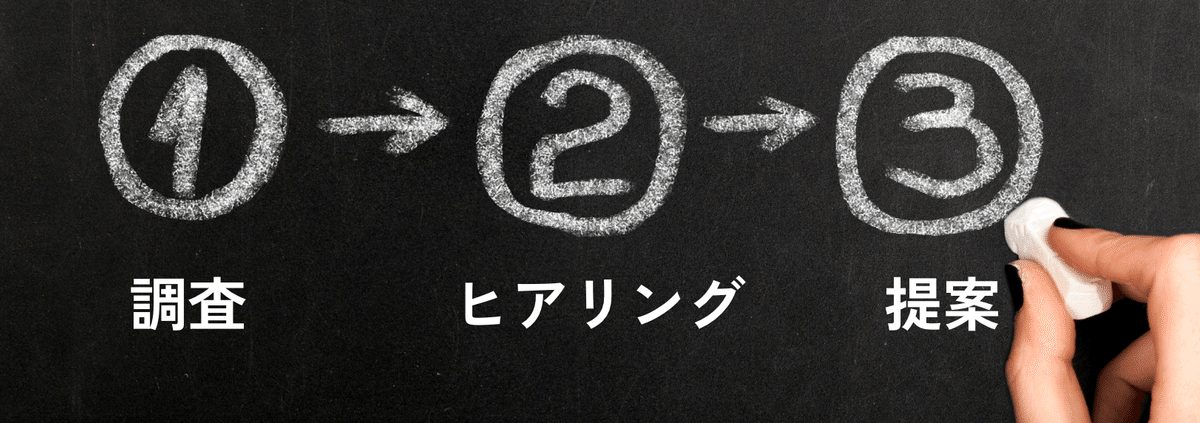

地域包括支援センター等と効果的に連携するためには、

「調査→ヒアリング→提案」といったSTEPで具体的な行動が必要です。

⑴. 対象となる地域のニーズを調査する

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

投げ銭はいりません!そのかわり〜無料でできる〜Twitterで感想をシェアしてくださると嬉しいです(๑╹ω╹๑ )