「遅いインターネット」読書会の為の覚書(文化の4象限編)

例示は理解の試金石。どうも、神山です。

遅いインターネット読書会用のメモ第2弾です。今回は2章後半に出てくる「文化の4象限」について、考えたことをメインで書いていきます(1章と2章前半はこれからメモを整理します・・・)。

文化の4象限について

・本に書いてあること

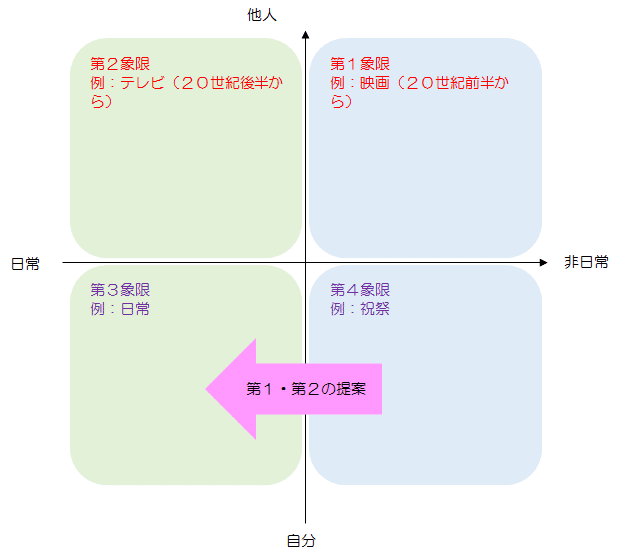

→横軸に日常-非日常(ex.テロは日常を破壊し非日常にすることを目論む)、縦軸に自分-他人を置く(ex.自分の物語:google,ナイアンテックの思想、他人の物語:ディズニーの思想)を置き、その第1~4象限について考える。

①第1象限の例:映画(他人の物語、非日常の体験)

②第2象限の例:テレビ(他人の物語、日常の体験)

③第3象限の例:生活(自分の物語、日常の体験)

④第4象限の例:祝祭(自分の物語、非日常の体験)

ここで、「民主主義を半分諦めることで、守る」ための提案のうち①民主主義と立憲主義のパワーバランスを後者に傾ける、②選挙でもデモでもないあたらしい民主主義の回路を情報技術で構築する、は第4象限→第3象限に動かす為のアプローチである。

・疑問点

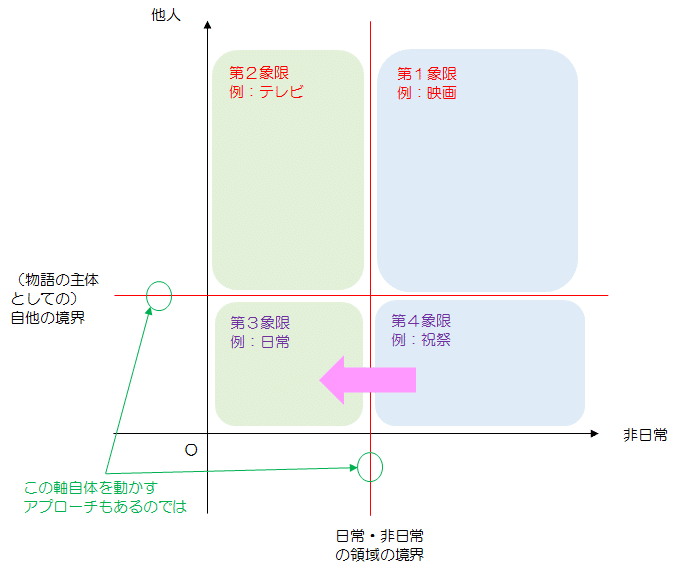

Q1.正負の方向について:「非日常」「他人」が正方向であるということはどういうことか。

Q2.各象限に含まれないとはいえ、それぞれの軸=境界とそれらの交点=原点はどういうものか。

Q3.「非日常」「他人」という正方向についてはどこまでも発散しそうだが、負の方向には限界があるのではないか。

・解釈

Q1については「いま、ここ、わたし」から離れていくイメージで「いつでもない時間、ここではないどこか、私でない誰か」を設定したのであれば、自分からの「遠さ」を基準にして正方向を定めたのではないか:A1

Q3については例えば「温度」のような相対的な基準として今の軸が設定されているだけで、絶対的な原点O(日常0,自分0)を基準とした座標系の上に、基準となる軸を置き、4分割しているだけなのではないか:A2

A2から、Q2について考えることが重要だと考える。閾値が設定されて2軸が引かれるのであれば、象限から象限に動かす、というアプローチについて、それらのパラメータを変えないまま、閾値の方を動かして、いま深めたい「第3象限」を拡張できるのではないか(ただし、こうなるともう「象限」というよりは「領域」なので、なんとも)。

・本文に戻って

「民主主義を半分諦めることで、守る」ための第3の提案(メディア状況への介入)も①②と同様に、第3象限「日常×自分の物語」の領域に対して行われなければならない。そのひとつが「遅い」インターネット、であるとのこと。

非日常に動員するのではなく、日常に着地したまま個人が世界に接続すること。外部に越境することなく内部に潜ること。そしてそうすることではじめて人間は(たとえばインターネットのもたらす)世界に素手で触れられる幻想をそれに溺れることなく受けとめることができる。しかしそれは途方もなく難しいことだ。(本文より)

そして本書は「なぜ『速度』について語るのか」ということを、吉本隆明→糸井重里という二人の人物について語ることでアプローチしていく。それらを踏まえた上で、再度「遅いインターネット」そのものについて、宇野さんがウェブマガジンやワークショップなどを絡めた運動(計画)を開始する。

個人的に一番重要だと思ったのは、この4象限の部分だったので、第2章全般についてとは別にメモをした次第です。

ではでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?