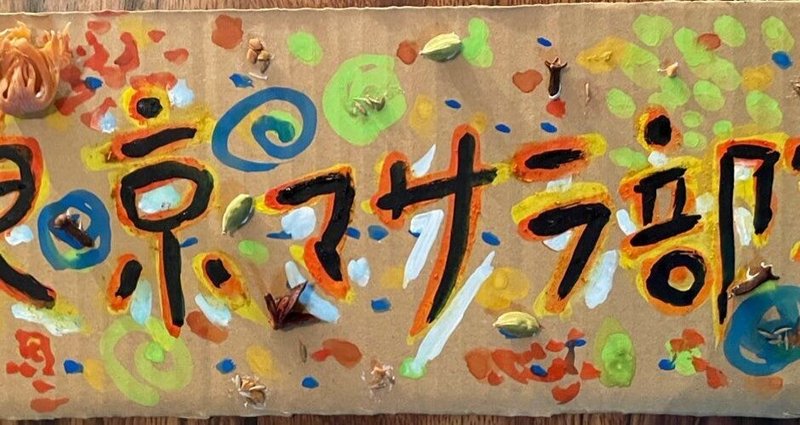

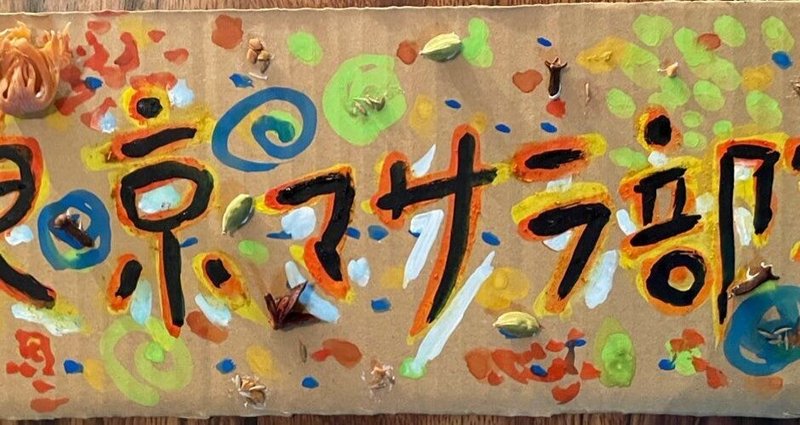

随時更新:『東京マサラ部、インドを作る』のガイドブック [index]

旅に出られない僕たちが東京にインドを作るために始めたカレーシェアハウス東京マサラ部室ですが、早いもので設立より半年が経過しました。まだまだインドは完成していませんが、少しずつカレープレイヤーの集まる場として機能し始めています。数字で言えば、いままでに500を超えるカレーが作られ、来客述べ人数は100人を超えました。

カレーシェアハウスで生み出されたカレー、遊びに来てくれた人、カレーの基礎研究レポートについて発信するカレーシェアハウス公式マガジン『東京マサラ部、インドを作る』