9月15 日(水)~21日(火) 選べない

9月15 日(水)

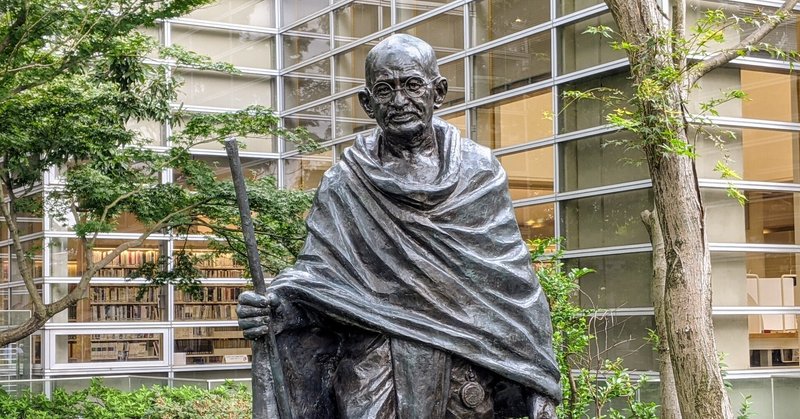

六本木の文喫で、新刊に載せるブックリストを作る。

置いてある本を参考にしたりしなかったり。

そのあとぶらぶら歩いてかき氷を食べたりした。とらやの店らしい。

『家畜化という進化』という本が面白かった。

イヌ、ネコ、ウシ、ラクダなど、動物たちはどんな風に家畜化していったかを詳しく書いた本。

キツネを家畜化しようとした実験というのがあって、従順なキツネばかりをかけ合わせていくと、ペットにできるくらい人懐っこいキツネが生まれたらしい。

そこで面白いのは、性格が従順になっただけじゃなく、耳が垂れたり尻尾が巻いたり毛の色が変わったりという、飼い犬みたいな身体的特徴が出てきたというところだ。いいな。飼いたい。

進化というのはでたらめに起こるものではなく、ある程度起こりやすい方向に起こるらしい(進化の保守性)。

キツネもイヌも哺乳類だから共通した祖先を持つので、同じような出やすい特徴が出てくるということなのだ。

家畜に見られる類似した形質はまとめて「家畜化表現型」あるいは「家畜化シンドローム」と呼ばれ、従順性、社会性の向上、多彩な毛色(特に白色)、体のサイズの低下、四肢の短縮、鼻づらの短縮、垂れ耳、脳のサイズの減少、性差の減少などが含まれる。家畜化表現型は、人間の存在する環境下で起こる一種の収斂進化であり、それ以外の環境下では起こらない。

なるほど、と思ったのは、家畜化の最初期段階は、人間が家畜化するのではなく、動物自身が勝手に家畜に近づいていくのだそうだ。

どういうことかというと、例えばオオカミからイヌの場合。

人間が集まって住むようになると、オオカミが人間の集落の近くで暮らすことで、残飯を食べたりするチャンスが高まって、生存率が上がるようになった。

そしてその場合、人間の集落の近くで暮らすことができるのは、人間をあまり怖がらない個体だ。そうやって人間をあまり怖がらない個体が増えていく。

つまり、人間の存在によって、人間を怖がらない個体が生きやすいという、新しい淘汰圧が生まれたのだ。これは人間が操作したわけではなく、勝手に起こっていった変化だ。

そしてその中から、人間に積極的に飼われたりするくらい、人になつく個体が出てくるようになって、イヌになっていった。

こういう話、なんかすごく好きなんだよな。

ここから先は

曖昧日記(定期購読)

さまざまな雑記や未発表原稿などを、月4~5回くらい更新。購読すると過去の記事も基本的に全部読めます。phaの支援として購読してもらえたらう…

ꘐ