百人一首で空耳アワー

今の子供はゲームやらネットやら遊びには困らず、うらやましいです。

逆にあまり外で遊ばないようですが、子供は外で泥んこになって遊べ!と思うのは僕だけでしょうか。

僕たちが子供の頃の遊びと言えば、もろ昭和の遊びです。

コマ回し、馬乗り、鬼ごっこ、かくれんぼ、銀玉鉄砲、公園の遊具、野球やドッチボールなど、外がメインでした。

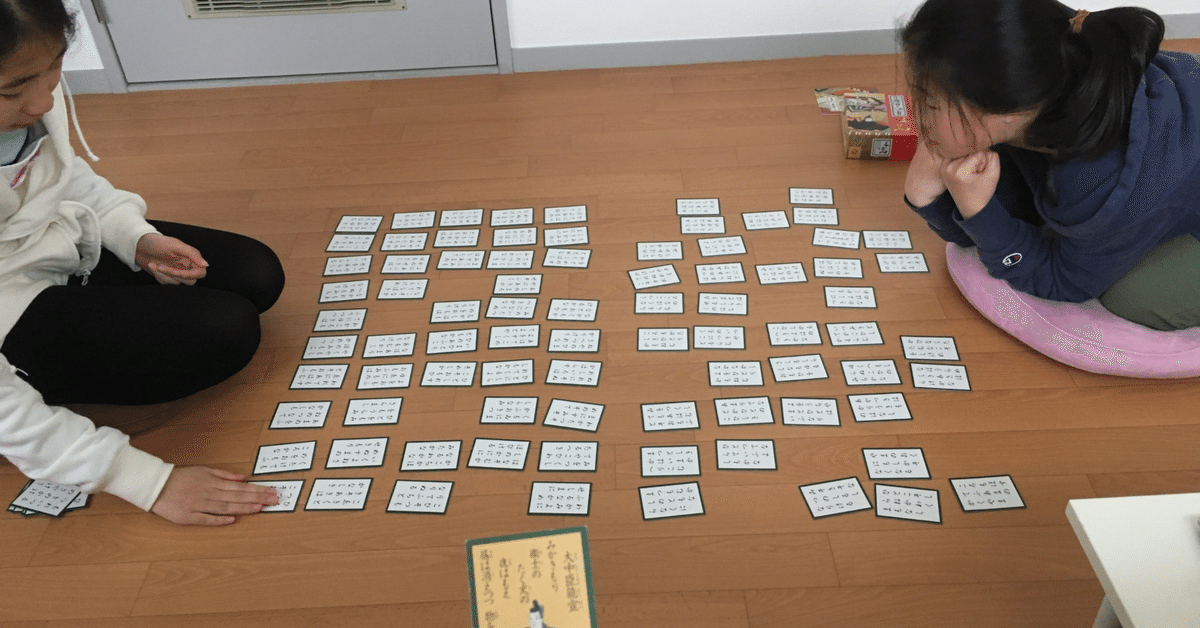

家の中で遊ぶ事もありましたが、ゲームの類はすべてアナログだったので、ボードゲームや双六のようなもの、トランプ、花札、百人一首などのカードゲーム、五目並べ、将棋といった感じです。

百人一首は普通にかるたとして札の取り合いもしましたが、節をつけて読むのが子供には難しく、メインは坊主めくりや銀行という遊びでした。

そうやって慣れ親しんでいると、言葉は難しくて句の意味はさっぱりわかりませんが、音として覚えます。

昔の子供が寺子屋で論語の素読をやって、意味は解らずとも諳んじていたようなものです。

自然と人の名前も覚えたりしますが、インパクトの強いものが頭に残ります。

例えば「猿丸大夫」は、猿とつくだけで子供には大人気です。

「蝉丸」に至っては虫の名前がついてるし、大抵の読み札の絵柄は頭巾をかぶっています。

坊主めくりでは坊主が出るとダメですが、蝉丸は初見殺しで坊主には見えません。坊主なのになんか被ってるという事で「ハゲ隠し」というあだ名で呼んでいました。

一方歌の方ですが、誰もが初めて聞いた時に「股引」と間違える順徳院の歌

百敷や 古き軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり

子供なので、出るたびにみんなで「ももひき、ももひき」と言って笑っていたものです。

同じように僕の頭の中で、空耳アワーのように勝手に頭の中に思い浮かべていたものがいくつかあります。

春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ

この「かひなくたたむ」がリズム感がいいんですよね。しかも読みだと「かいなくたたん!」もう頭の中ではこれですよ。

貝が泣いて、タタン!!って効果音が鳴ってます

たち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む

「まつとしきかば」なんてどんな字なのか想像もできません。子供の頭で想像できるのは

松と敷物のカバですよね。

永らへば またこの頃や しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき

動物つながりで(全然つながって無いけど)「うしとみしよぞ」なんてもう

牛と得体の知れない「みし」の事を言っているとしか思えません。

みし怖いですね。

かくとだに えやは伊吹のさしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを

「かくとだに」だけでもわからないのに「さしも草」って・・・

どこかにある谷の名前で、そこに咲いている人食い植物のイメージです。

浅茅生の 小野の篠原 しのぶれど あまりてなどか 人の恋しき

読みだと「あさじゅうの」です。あさじゅう?朝重?麻十?

墨汁の薄いやつみたいな汁の事ですきっと。

こんな感じで勝手に想像して百人一首を遊んでました。

三つ子の魂なんとやらで、今でも20首ぐらいは覚えていたりしますが、

ここに挙げた歌は覚えていません。

部分的なインパクトが強くて、歌全部を覚える事ができなかったようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?