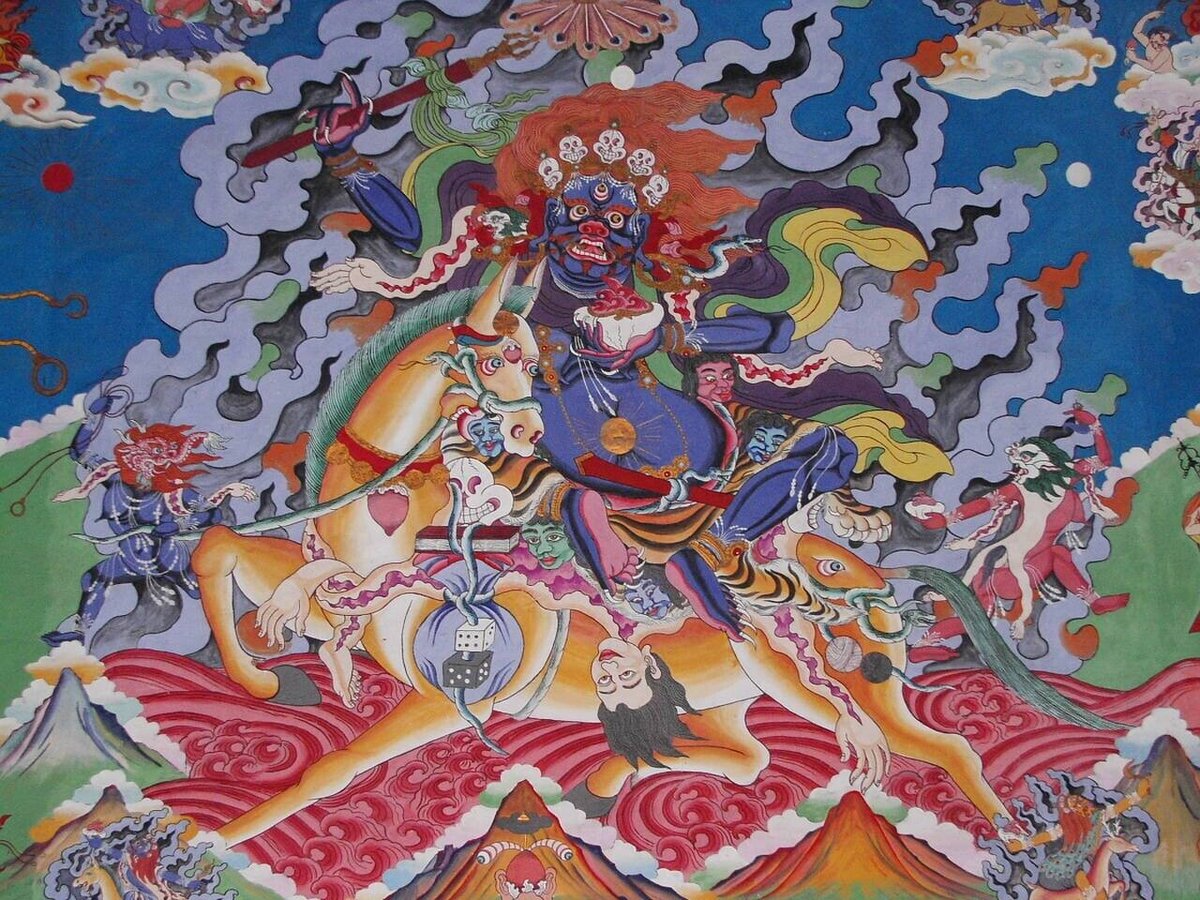

チベットの大黒様

チベットの憤怒尊「ゴンポ」が「大黒様」のことであると知ったとき、その驚きとともに、かつて山陰、出雲地方を偏見と自嘲を持って「日本のチベット」などと称されていたことを思い出した。日本では優しい表情の福の神「大黒様」が、チベットでは恐ろしい怒りの形相を呈していることに、一見、違和感を覚えるのであるが、出雲族の私とすれば、この異教の中に共通の匂いを嗅ぎ取れるような思いがしたのである。「大黒様」である出雲の「大国主神」とチベットの「大黒天(ゴンポ)」との境遇に、何か共通の信仰上の秘密が隠されているような気配を感じたのである。国つ神、大国主神の系統である出雲族として、自分なりに、この直感の謎を解きほぐしておかなければならないと思った。

大黒様と大国主神

まず、日本における大黒様について考えてみる。七福神の一柱である大黒天と、出雲神話の大国主神が習合したのは室町時代以降であるという。「大黒」と「大国」が音で読むと「だいこく」で同じであるため、混同されて習合したと説明されることが多い。しかし、読みを混同しただけで神々が習合するものだろうかという疑問を感じてしまう。しかも、この二神は習合されたとされながらも、それぞれ個別にも存在していることも不思議である。

出雲神話のひとつ「因幡の白兎」伝説に関し、幼少期に歌った童謡「だいこくさま」がある。その歌の一番は「大きな袋を肩にかけ、大黒さまが来かかると、そこに因幡の白うさぎ、皮をむかれて赤裸」で始まる。この「因幡の白兎」伝説の出典は『古事記』である。今日、民間では「白兎」と書かれるが、『古事記』では「稻羽之素菟」と表わされ、素菟(素兎)が正しく裸の兎の意である。またここで大国主は若い頃の名前とされる「大穴牟遅神(オホナムチノカミ)」として登場する。以下『古事記』の「稻羽之素菟(因幡の白兎)」の説話を紹介する。

大国主には多くの兄弟(八十神)がいた。八十神が稲羽(因幡)の八上比売(ヤカミヒメ)を妻にしようと出掛けたとき、八十神は大穴牟遅神(オホナムチノカミ)に荷物を全部持たせた。気多(けた)の岬に着くと、丸裸の兎が伏せていた。八十神は、「海水を浴び、風に吹かれながら、高い山の頂で寝ていれば治る」と教えた。兎がその通りにすると、海水が乾くにつれて皮がひび割れ、さらに傷がひどくなった。兎が痛みに苦しんで伏せていると、そこに遅れて大穴牟遅神がやって来た。どうして泣いているのかと問うと、兎は「私は淤岐嶋にいて、こちらに渡ろうと思ったが渡る手段がなく、海の和邇(わに)に『お前と私とでどちらの仲間が多いか競争しよう。できるだけ仲間を集めて気多の岬まで一列に並びなさい。私がその上を走りながら数えて渡るから』と言った。和邇は言われた通りに一列に並び、私はその上を跳んで行って、地面に下りようとする時に『お前たちは私に騙されたのだ』と言うと、和邇は私を捕えて皮を剥いでしまった。先程通りかかった八十神に言われた通りにしたら、すっかり傷だらけになってしまった」と訴えた。大穴牟遅神は兎に、河口へ行って真水で体を洗い、そこに生えている蒲の蒲黄(花粉)を取ってその上で寝ると良いと教えた。兎が教えられた通りにすると、体は元通りに直った。この兎は、後に兎神と呼ばれるようになった。その後、兎は大穴牟遅神に「八十神は八上比売を妻にすることはできないでしょう。みすぼらしい袋を担いでいるが、八上比売を妻にするのはあなたでしょう」と言った。

以上が『古事記』にある「稻羽之素菟(因幡の白兎)」の説話(原文は奈良時代の漢文)であるが、もちろんここで「大黒天」や「大黒様」の表記がないことは言うまでもない。『古事記』時代にはまだ、大国主神と大黒天は習合されていないからである。

童謡「だいこくさま」の意味

話はまた童謡「だいこくさま」に戻る。この歌を作詞したのは東京高師の石原和三郎(1865-1922)という人で、作曲は因幡出身の田村虎蔵(1873-1943)である。田村虎蔵は、因幡高等小学校に赴任した後、明治32年に東京音楽学校の助教授となり、「言文一致唱歌」を提唱した音楽教育の先駆者である。この石原和三郎、田村虎蔵コンビによる唱歌には他に「きんたろう」「はなさかじじい」「うらしまたろう」など有名な作品がある。この音楽教育の専門家らによる「因幡の白兎」を題材にした作品が、題名に「おおくにぬし」ではなく「だいこくさま」と付けざるをえなかったのはどうしてだろうか。おそらく、明治期において「大国主」より「大黒様」の方が民間には良く知られていたことを示しているのであろう。そして、この歌の四番には説話とは直接関係のない異様とも思える詩が挿入されるのである。「大黒さまは誰だろう、大国主の命とて、国をひらきて世の人を、助けなされた神さまよ」とあり、わざわざ大黒さまは大国主命のことだと言っている。

ここからは私の空想である。この歌詞は、他の石原和三郎の作詞作品、「うさぎとかめ」「きんたろう」などと明らかに作風が異なっており、この四番は田村虎蔵の意向で付加されたものではなかろうか。田村は教育者として「皆さんが知っている因幡の白兎で有名な大黒様は、実はわが国を造った大国主神のことですよ」と言いたかったのではないか。出雲族としてこの国を造った大国主神をさりげなく宣伝しており、複雑な出雲族の心情を表われている詩であると思うのである。

シヴァ神の化身である大黒天・マハー・カーラ

先にも述べたように、大黒様は正確には大黒天(だいこくてん)で、七福神の一柱として有名な神である。もともとはインドのヒンドゥー教の神「マハー・カーラ」(摩訶迦羅、Mahakala)という戦闘神で、シヴァ神の化身のひとつである。マハーは「大いなる」、カーラは「黒、暗黒、時間」を意味し、世界を破壊するときに恐ろしい黒い姿で現れるという。ここから中国の漢訳仏典で「大黒」という字があてられるが、もとは「大暗黒神」という恐ろしい世界破壊の神であり、日本での財福を司る神「大黒様」のイメージとは程遠い存在である。

そこで七福神の一柱としての大黒天を知る前に、ヒンドゥー教の神「マハー・カーラ」について見てみよう。「マハー・カーラ」を知る上で、その本地であるヒンドゥー教のシヴァ神についても触れなければならない。この先、チベットにおける「マハー・カーラ」を考える上で、シヴァの性質を知っておく必要があると考えるからである。

シヴァ(Siva)は、ヒンドゥー教の三大最高神の一柱である。三大最高神とは、創造神としてのブラフマー、維持神としてのヴィシュヌ、そして、シヴァは破壊を司る。シヴァはヴェーダ神話に登場する暴風雨神ルドラを前身とし、古代インドの聖典、『リグ・ヴェーダ』では、「シヴァ」はルドラの別名として現われている。自然界で暴風雨は、破壊的な風水害をもたらすが、同時に土地に水をもたらして植物を育てるという二面性がある。このような災いと恩恵を共にもたらす性格を有しているのである。ヒンドゥー教の「三神一体(トリムールティ)論」では、世界の寿命が尽きた時、世界を破壊して次の世界創造に備える役目をしている。シヴァの妻はパールヴァティーで、その間の子供がガネーシャ(歓喜天)である。軍神スカンダ(韋駄天)は、シヴァの精をアグニやガンガーに媒介させてもうけた子である。シヴァは教義上では破壊神であるが、民間信仰ではそれにとどまらない様々な性格を持ち、それに従って様々な異名を持つ。マハー・カーラもそのひとつである。ピナーカと呼ばれる弓を保持していることから「ピナーカパーニ」(ピナーカを持つ者)と言う呼び名も持つ。また、シヴァはナタラージャ(踊りの王)とも呼ばれ、丸い炎の中で片足をあげて踊っている姿の彫像で描かれる。ハラとも呼ばれ、ハリと呼ばれるヴィシュヌに対応する。その他、バイラヴァ(恐怖すべき者)、ガンガーダラ(ガンジスを支える神)、シャルベーシャ(有翼の獅子)、パシュパティ(獣の王)、マハーデーヴァ(偉大なる神)、シャンカラ、等とも呼ばれ、その名は1,000を超えるとさえ言われている。またマヘーシュヴァラとも呼ばれ、これは漢訳仏典で大自在天と訳される。仏教において大自在天とは、大日如来の命を受けた降三世明王によって、シヴァをヒンドゥー教から仏教へ改宗させるために倒され、仏教へ改心した後のシヴァを指すと言われている。

チベットのマハー・カーラ「ゴンポ」

話を「マハー・カーラ」に戻そう。もともと世界を破壊する「大暗黒神」としてのマハー・カーラはインドにおいて仏教に取り入れられると、シヴァの多重性人格のうち、破壊と生産、災いと恩恵という二面性が強調されるようになったと想像される。これら強烈な個性を温存したまま、仏教に取り入れられる上で、「仏の法(教え)」を「守護」する役目を担う「護法神」、「ダルマ(仏の法)パーラ(守護者)」として取り入れられた。そして、チベットに入ったインド伝来の仏教は、チベット土着の古代信仰であるポン教と対立、競合するうちに土着の山岳信仰、自然崇拝などの要素と結びつき、マハー・カーラなどの男尊グループの「護法神」はチベット仏教パンテオンの高い位置に置かれるようになった。チベットにおける仏の教えを守る護法神は日本の「明王」にほぼ対応している。チベットでマハー・カーラは「ゴンポ」(保護者)とよばれる特別の護法神として信仰を集めており、最も親しまれる存在である。それは、本来シヴァの化身であったマハー・カーラはチベットでは「観音の化身」として現れるからであろう。チベットは「観音信仰」が中枢であるため、「ゴンポ」としてのマハーカーラ(大黒天)も重要な尊格となっていったのである。

日本に入ってきたマハー・カーラ「大黒様」

ところで「七福神」はどこで成立したかというと、意外なことに日本独特の信仰である。ヒンドゥー教系の「大黒天(マハー・カーラ)」「毘沙門天(ヴァイシュラヴァナまたはクンビーラ)「弁才天(サラスヴァティー)」、中国の仏教系である「布袋(釈契此)」、道教系の「福禄寿」と「寿老人」、そして日本・出雲の土着信仰の「恵比寿(事代主神)」が入り混じって形成された神仏習合からなる。いかにも日本的でいいとこ取りの信仰であり、室町時代末期頃から信仰されていると言われている。ただし、道教では寿老人と福禄寿はともに南極老人星の化身とされることから、この二者は本来同一のものとみなし、寿老人の代わりに吉祥天や猩猩が入れられたことがあったそうだ。これは関西から始まったものとされるが、いつ誰が七福神を定めたのかは定かでない。

大黒天は、初め日本においてもマハー・カーラの影響があり、その姿はチベットと同様に三面六臂(さんめんろっぴ)で剣を持ち、人と羊をぶらさげた恐ろしい表情をしていたと考えられる。大宰府の観世音寺は白鳳元年(661年)に建立されたとされる古刹であるが、旧金堂の「木造大黒天立像」は憤怒相を現した古い姿の大黒像である。大黒天は平安時代に日本に伝わったとされるが、日本ではめぐみの神として、徐々に僧侶たちの食料をもたらす神となり、寺の食厨の神様として食堂などに祀られるようになった。そしてその姿も宝棒と金嚢を持った武装像と、左肩に袋をおって右手に小槌を持つ馴染み深い大黒様の像に変わっていく。この袋を持った大黒天は日本で考案されたといわれている。

平安時代といえば、大陸より伝わった仏教の仏や菩薩が衆生を救うため日本の神として姿を現したものだという考え方が広まった神仏習合の時代であり、大黒天と大国主神が同じものだと考えられるようになったのは、このような時代背景が影響しているのかもしれない。最初に述べたように大国主命の「大国」、大己貴神の「大己貴」の音が「だいこく」「だいこき」と類似していたからと考えられている。また、大黒天が金嚢という袋を持っていたことも習合の要因にあげる説もある。鎌倉時代に入ると今に見られる大黒様に変化していき、大黒天は財福を司る神というイメージが定着する。江戸時代には、大黒信仰は庶民にも大きく広がり、今の大黒様の姿は袋を持った大国主命のイメージはぴったり重なっていった。

憤怒尊マハー・カーラと大国主神が習合した意味

大国主神は元来祟る神(鬼)であり、チベットの憤怒尊としてのマハー・カーラと共通するのである。大国主神が祟る神であることは、今日の日本では想像できないであろうが、国譲りとして簒奪された出雲の祟りを鎮めるために造られたのが出雲大社である。祟りを鎮め、ご利益を得るという発想は、チベットの護法尊のあり方に似ており、インドを源とする大黒天が、長い旅の果てに、チベットと出雲で共通の信仰形態を呈していることは不思議な因縁を感じる。ここに私がチベットで「ゴンポ」を「大黒様」と知ったとき、関連性を知りたいと考えたことは無駄ではなかったように思う。さらに、観音の化身である「ゴンポ」であるが、ダライラマもまた観音の化身である。宗教界を司るダライラマと、日本で天孫族(天皇家)に対し、出雲の霊冥主(祭祀)である大国主神との共通性を感じるのである。

チベットで「ゴンポ」と同じ観音の化身として祭祀を司るダライラマと、日本の霊冥の主である大国主神との相異点は、ダライラマがまつりごとと宗教界の双方を一手に担当したのに対し、大国主神はまつりごとをヤマトに返上し、霊冥界だけを担当する点である。しかし、吉野裕子、大和岩雄、関裕二らによると、古代天皇家の秘儀、大嘗祭で拝む神は祖神の天照神ではなく、出雲神であることを指摘しており、出雲神が裏でまつりごとを司っていたことを示唆している。

また、チベットでダライラマが神託を受ける神は、「ゴンポ」の眷属であるパンテンラモという尊格であり、この祭祀の複雑さはチベットと出雲に共通している。そして、現在のチベットが中国に簒奪され、ダライラマ不在のまま、政治的には中国の自治区として國を譲り成立することは、古代の出雲の姿と重ね合わせてしまうのは飛躍しすぎであろうか。翻って、現在のチベット人にとって、統治権は奪われたものの霊冥、祭祀の主は観音の化身としてのダライラマであることは変わりないのである。したがって、同じ観音の化身である「ゴンポ」=大黒天も霊冥界の重要なポジションにあるのである。

現在、ダライラマ14世が主張されるのはチベットの独立ではなく、本来の自治をチベット人の手に返上させることである。これは古代天皇家と大国主神との関係を彷彿させる形ではなかろうか。ダライラマ14世が出雲の大国主神のことをご存知かどうかは私には知る由もないが、辺境チベットと極東出雲の不思議な縁を感じるのである。

文と写真:渡部秀樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?