微苦笑問題の哲学漫才09:ホッブズ編

微苦:ども、微苦笑問題です。

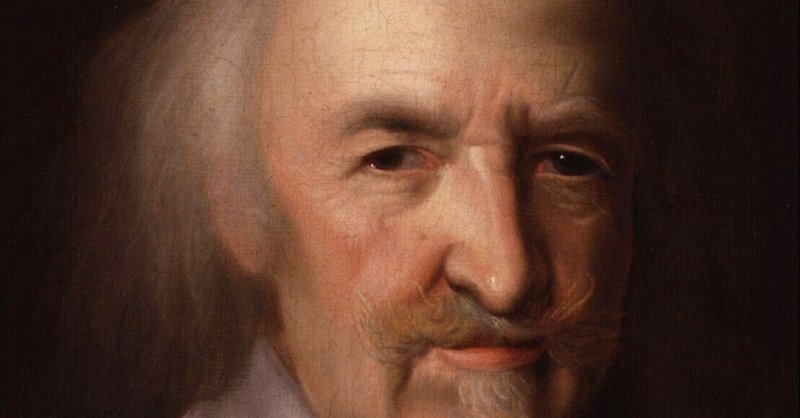

微:今回はトマス・ホッブズ(1588~1679年)です。

苦:なくなったサントリーの安物ビールまがい商品だな、短命だった。

微:いいえ、イングランドの哲学者で『リヴァイアサン』で近代政治思想を基礎付けた人物です。

苦:そんな名前の怪物がFF3から出てきたな。

微:泥縄状態のスクエニの話をしてもしかたありませんので話を進めます。ホッブズはイングランド国教会の聖職者の子として生まれました。

苦:それで絶対王政を擁護したんだな。

微:それはもっと先の話だよ! ついでながら1588年のスペインの無敵艦隊襲来というニュースにショックを受けた母親が産気づき、予定より早く生まれたという逸話を持っています。

苦:それで「万人の万人による戦争」というアイディアを思いついたんだな。まあ、肥前藩出身の副島種臣がバルチック艦隊到来のニュースにショック死したようなもんか。

微:副島種臣はたまたま1905年に死んだだけだろ! ウソばっかり言うんじゃねえよ!

苦:でも日露戦争前に、皇后の夢枕に現れた武士を「それは坂本龍馬にございます」とウソついた田中光顕はある意味出版界と観光業界の功労者だぜ。

微:話を戻します。ホッブズはオックスフォード大学を卒業し、フランシス=ベーコンの助手として彼の口述筆記をしたり、著作をラテン語に訳したりしていました。

苦:マギー審司も若い頃マギー司郎の助手をしていました。

微:それは当然だけど、そのネタ止めてくれ。恥ずかしながら、幼い頃、マギーブイヨンはマギー司郎が考案したものだと、ずっと思っていたんで。

苦:それこそまさにベーコンの「洞窟のイドラ」だな。オレなんかすがきやうどんのスープの粉に湯を注いだら、うどんの麺まで出てくると、CMを信じてしまい、「なんでうちのスープの素からは麺は出ないんだ?」とずっと不思議に思ってたぞ。(※これも悲しいけど実話です)

微:そんな馬鹿はお前だけだよ! 話を再び戻すと、ピューリタン革命前の1640年、短期議会が緊迫する情勢の中、ホッブズは絶対王政の支持者とみなされ、フランスへ亡命しました。

苦:亡命できるところにも「いいところの坊ちゃん」が透けて見えるよな。

微:そこで後にイングランド国王となるチャールズ2世の家庭教師を務めました。

苦:短期議会と対決した「短気国王」チャールズ1世ってか?

微:無視しますね。フランス亡命以前から、ホッブズはデカルトやガリレイとも交友関係にあり、特にデカルトから『省察』の批判を書くよう頼まれました。

苦:逆に自信満々さが透けて見えるな、デカルトの。

微:そこで自分の立場から遠慮なく批判を行いました。しかし、「自分の哲学への理解が足りない」とデカルトから誤解されてしまいました。

苦:「相談があるんだけど・・・」って始まる相談は、99%自説への賛同を求めることだもんな。

微:まあ、濃い人間関係の中にあったことは事実ですね。代表作の『リヴァイアサン』は亡命中に執筆され、イングランドに帰国した1651年に、つまりクロムウェルが護国卿としてイングランドに君臨していた時期に刊行されました。

苦:それはまた危険な時期に出したもんだな。

微:題名は旧約聖書に登場する海の怪物「レヴィアタン」から取られています。

苦:ラテン語化したらかわいいな。のんたんみたいで。

微:ホッブズが思想を形成する時期である17世紀は、イギリスの王政だけでなく、議会政治・立憲制の一大転換期です。ご存じの通り、エリザベス1世の死去でテューダー朝が断絶します。

苦:やっと断絶してくれてイングランドの皆さんも喜んだぞうです。

微:シェークスピア的には「ネタをたくさんありがとう」スコットランドからやって来たスチュアート朝のジェームズ1世による国教会への批判、王権神授説がなんですけどね。

苦:この頃にタブロイド紙やオッズ屋があったら儲かっただろな。

微:瓦版でも儲かったと思います。議会との対立を深刻化させます。次の国王チャールズ1世に対し、1628年に議会は「権利の請願」を提出します。

苦:請願という時点で腰が引けてるな、尖閣諸島の菅首相以上に。

微:激怒した国王によって議会は解散されたまま10年間放置されました。

苦:日本の臨時国家以上だな。やはり絶対王政期というのは、礫岩国家と言われても強いな。

微:しかしスコットランド反乱鎮圧の戦費調達のために1639年に召集された議会は国王への批難大合唱となって、即閉会すなわち先述の短期議会です。

苦:使い回し気味だけど、ロンドン市民は「短気議会」と呼んだそうです。

微:国王と議会の対立は1642年に内戦に突入し、1645年に議会派が勝利するのですが、その最大の功績者がピューリタンだった議員クロムウェルが編成した鉄騎隊の武力でした。

苦:毛沢東の高笑いが聞こえてきそうだな。「革命とは武力で、もう一方の階級を殲滅すること」って。

微:当然、チャールズ1世の二人の息子はフランスに亡命します。しかも受入者は「太陽王」ルイ14世。そこでホッブズとのちのチャールズ2世の関係が始まるわけです。

苦:チャールズ2世は「海賊王にオレはなる!」って毎週叫んだそうです。

微:アニメの見過ぎですね。クロムウェルはピューリタニズムにもとづく禁欲的な道徳をイングランド国民に強制し、劇場もパブも閉鎖される陰鬱な社会が出現しました。

苦:それでイギリス人はコロナのロックダウン慣れしてるんだな。

微:それ400年以上前の事件ですから誰も経験していません。それでこの内戦はピューリタン革命と呼ばれます。1649年にチャールズ1世は処刑され、イングランドは共和政(Commonwealth)に移ります。

苦:共和政という正反対の政治制度に対応できたんか?

微:この言葉は、国家とは「(国民の)共有財産」であるという合意と考えた方がいいです。アメリカ独立革命の時も植民地はCommonwealthを経てstateになりましたし。

苦:しかし、そこにジャイアン的解釈「みんなのものはオレのもの」が現れたと。

微:はい。しかも娯楽のない生活に耐えかね、クロムウェルの死後3年で、1660年の王政復古を迎えます。

苦:チャールズとジェームズ兄弟は恥ずかしげもなく帰ってきたと。

微:話を『リヴァイアサン』に戻すと、名言「万人の万人に対する戦争(闘争)」は『リヴァイアサン』中のフレーズと勘違いしている者も多いんですが、違います。

苦:清原の「オレはオレと言ってるのに、なんで新聞の見出しは「ワシ」やねん!!」的なもの?

微:ラテン語で書かれた前著『市民論』の「bellum omnium contra omnes」の訳です。なお『リヴァイアサン』には「such a war as is of every man against every man(万人による万人に対するこのような戦争・闘争)」というフレーズはあります。

苦:「募る」と「募集する」以上に違いはない気がする。

微:「万人による万人に対する戦争」が何を指すのかについては、絶対王政を否定したピューリタン革命を指す説が強かったんです。

苦:まあ、内乱だしな。

微:1600年にアジア貿易を開始した東インド会社がイングランド社会にもたらしたアジア物産が誘発した過剰消費社会の混乱を指す説の方が有力です。しかし贅沢のために強盗でも殺人でもやるような。

苦:「紀州のドンファン妻」だな。

微:つまり後進国が先進国の文明の品=舶来品に触れた結果、自己の収入ひいては社会の生産力を超えた消費というか浪費が蔓延し、その浪費欲求が生み出した犯罪の多発を指す説です。

苦:まあ、普通に考えれば後者だわな。それに対する集団的ヒステリーがピューリタン革命だと考えるときれいに話は繋がる。

微:確かに日本も16世紀の南蛮貿易や朱印船貿易ブームの後、17世紀に鎖国体制に入って、倹約令やら「慶安の触書」など、贅沢禁止国家というか生活介入国家になりました。李氏朝鮮も海禁しましたし。

苦:朝鮮は明の言うことに従っただけだろ、対馬の宗氏という穴はあいていたけど。

微:清朝の海禁は世界商品輸出国だから、性格が違うんですけどね。要するに世界の東西辺境で贅沢や浪費を罪として取り締まる国家が登場したんです。絶対王政あるいは幕藩制国家という形で。その背景こそ収入を超過した贅沢の蔓延だったのです。

苦:今の日本でも実収入以上の贅沢やギャンブルで作った借金を強盗や保険金殺人で帳消しにしようとする人間が続発してるもんな。

微:私は人材派遣の中抜きの方がひどいと思いますがね。でもキミはスキャンダル好きだし。

苦:料理自慢殺人鬼の木嶋さんとか、鳥取の「プレデター」と呼ばれた金髪のおばちゃんとか、ホームレスと結婚・養子縁組して保険金を掛けて殺した連続殺人容疑者筧さんとかな。

微:話を戻します・直接的にはフィルマーの『パトリアルカ』を乗り越えるために執筆された『リヴァイアサン』ですが、これは17世紀ヨーロッパにおける国家理論の白眉と言っていいでしょう。

苦:茅葺きの家の屋根に棲み着いて困るんだよな。

微:それはハクビシンというタヌキ科の動物だよ。おいしいらしいけど。ただ、この著作によってホッブズは同時代の王党派からは無神論者と攻撃されます。

苦:絶対王政を擁護し、贅沢に制限をかけたのにな、かわいそう。

微:さらに反対側の共和派からは専制政治擁護者と見られて攻撃されます。

苦:川内康範から嫌われ、森昌子から嫌われた森進一的苦境だな。

微:現代でも相反する立場から全く異なったホッブズ観が提示されています。現在の主要な解釈は「絶対主義の政治理論説」、「近代的政治理論説」、「伝統的政治理論説」、「自然状態的政治理論説」です。

苦:でも、実際は前の2つだろ。大学教員の形式的公募採用みたいなことをすんなよな。

微:ホッブズの想定する人間の自然状態は慢性的な闘争状態です。人間を含めた生物一般の生命活動の根元を自己保存の本能ですが、人間だけは将来を予見する理性を持ちます。

苦:将来を予見できなかったドンファンの死体に鞭打ったらかわいそうだろ。

微:もういいです、その話は。ですから理性は現在の自己保存を未来の自己保存の予見から逆算し、食料などの有限な資源に対する無限の欲望が生じます。

苦:狂乱物価の時のトイレットペーパー騒動で20世紀末にも実証されたわな。

微:人間は未来の自己保存について予見できるため、常に自己保存のために他者より優位に立とうとしますが、その優位は相対的なものである以上、際限がありません。

苦:ちょっとアメリカに行って説教してこいよ、上位1%の金の亡者たちに。

微:自然世界の資源は有限であり、贅沢品などは特に稀少な資源ですから、無限の欲望は等しく持つ人間は限られた資源を常に争うことになります。

苦:現代中国を見ていたらよくわかるわ。

微:しかもこの争いは各個人の実力差が他人を服従させることが出来るほど決定的ではないため、無限に続くことになります。これが「万人の万人に対する闘争」です。

苦:それで相対的な差が絶対的に近い水準になったのでイスラエルは無双状態で100倍返しすると。

微:ホッブズは自己保存のために暴力を用いるなどの「積極的手段」は、自然権として善悪以前に肯定されます。ですがその一方で自己保存の本能は自己の死を、とりわけ他人の暴力による死を忌避します。

苦:忌避しなかったらお釈迦様か、十字架上のイエスだな。

微:自然権の矛盾です。理性は自己の利益(生命、財産)を守るためには他人の生命・財産を守ることの必要性を理解します。つまり、各自の自然権を制限せよという自然法を導くのです。

苦:アーミッシュの長老の教えを聞いている気分がするが、あれもカルヴァン派か。

微:同時に人々は、自然法に従って各自の自然権をただ一人の主権者に委ねる契約します。

苦:質問ですが、クーリングオフはありますか?

微:いや、社会が形成される剥き出しのシンギュラリティです。この契約は自己保存のための自然権の放棄にとどまらず、判断すなわち理性をも主権者に委ねることだとホッブズは考えます。

苦:それを国家レベルでやってしまうと北朝鮮になってしまう気がするが。

微:主権は第一義的に国家理性です。ただあそこは「生かさず死なせず」状態ですが。

苦:兵役を臣民の義務とした大日本帝国憲法は自然法に合致した憲法と言いたいわけ?

微:明治政府首脳、それと日本会議の支援を受けている現職もそう考えている可能性はありますね、伊藤博文を除いて。

苦:私権制限に対するハードルが一気に2020年から下がったもんな。与党議員はやりたい放題だけど。

微:話を戻して、このように自然状態を措定し、現実の国家・社会の正統性に正義を組み込む理論を社会契約説と呼びます。「説」の神髄は「あったことにしよう」にあるのです。

苦:なるほど。万世一系も「説」なワケだ。「かのやうに」だな、森鴎外の。

微:ホッブズの国家理論は人工的に国家モデルを作り上げたという点で近代国家理論の先駆でした。

苦:確かに、人工国家は革命国家だな、アメリカ、ソ連、中国など正義を独占したがるし。

微:王権神授説や主権概念が超越的なものを措定し、既存の王権、身分や社団の特権を正当化し、基本的に支配=服従関係を慣習から説明しているのと大きく違うのがわかるでしょう。

苦:江戸時代なんかそのものだよな、士=支配者と農工商=生産者で。

微:もっと言うと、「他人から差をつけられたくないが、他人には差をつけたい」と思ってしまう現実の人間の浅ましさを踏まえて、その上で平等な個人間の社会契約による国家形成という視点を開いたところがホッブズの新しいところです。

苦:なるほど。でも実際には不自由や貧困の平等だったよな、実現したのは。

微:ロックの社会契約説は無限に成長できる経済、破壊されることのない環境を前提にしています。環境問題の大きさに気づいたわれわれにとっては、ホッブズはロック以上に怜悧な社会契約説なのです。

苦:小泉環境大臣はもっと問題だろ。

微:ロックの革命権はアメリカ独立宣言に採用され、さらに産業革命が倹約の必要のない「豊かな社会」を実現してしましました。そのため、ホッブズの真価はあるがままに評価されていないのです。

作者の補足と言い訳

ホッブズを含めて社会契約説の同時代的意味をようやく理解できたのは、思わぬところから、つまり日本近現代史の小路田泰直氏の論文(『比較国制史方法序説』、柏書房、1993年)を読んでからです。

戦後日本におけるアメリカの存在感の大きさが、アメリカ独立宣言に影響を与えたロックの高評価につながっていますし、こちらもそう思ってきましたが、今ではホッブズの同時代の人間を見つめる視線の厳しさと温かさの方を評価しています。愚かであってこそ人間なのだと(あいだみつを風な表現になってしまいますが)。

よくホッブズはピューリタン革命という混乱・内戦を批判して絶対王政を擁護したと解説した初心者向けの参考書がありますが、逆です。イギリス東インド会社がもたらしたアジア物産という贅沢品と接触したイギリスという後進地域は、社会の生産力を上回る消費欲望の高進が発生し、その贅沢や快楽のために社会秩序・身分秩序はおろか家族関係も破壊され、強盗や殺人までも起きてしまった。

その「人間狼」になった状態、「万人の万人に対する戦争」状態を強制的にでも押さえ込むには絶対的とも言える中央権力と、それによる身分に応じた消費の限度の設定が必要だったので、絶対王政を擁護したのです。それは戦国時代~江戸時代の日本社会にも妥当します。織豊政権も徳川政権という武力で日本を統治した権力がなぜ出現したのか、も同じです。「慶安の触書き」のように事細かに人民の消費生活まで規制する生活介入国家が17世紀には西欧・日本に出現する必然性があったのです。まあ、これも筆者が歴史畑出身の素人ゆえに思ってしまうことなのかもしれませんが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?