「両利きの変革」が不要な事業など存在しない。走り始めた組織で考えるべきこと

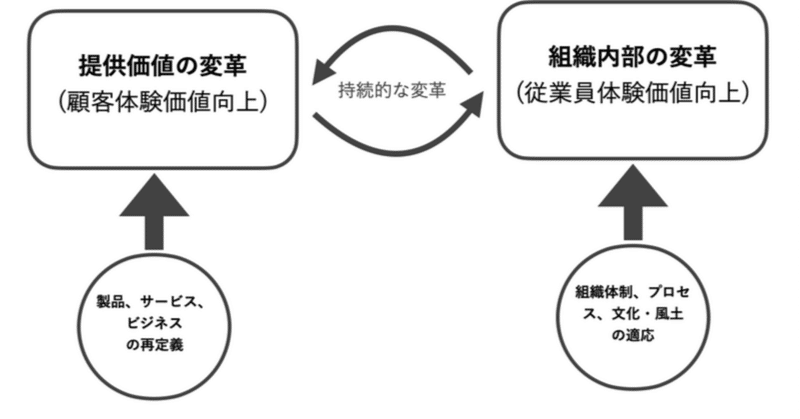

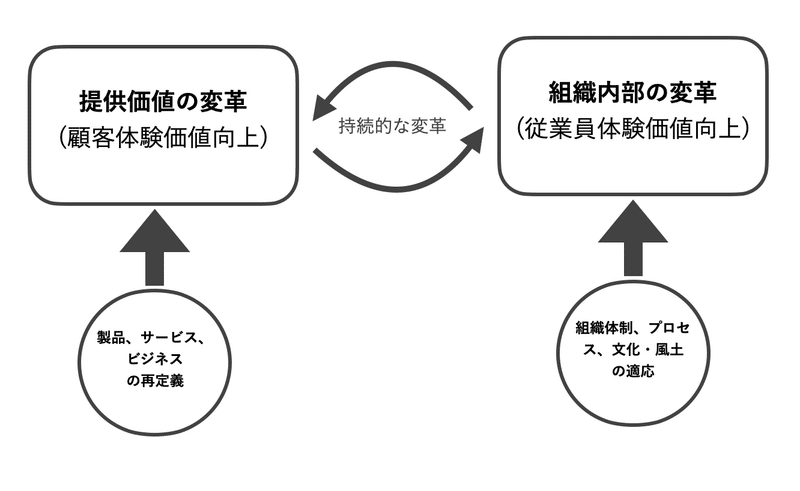

「両利きの変革」という言葉を、書籍「組織を芯からアジャイルにする」で提示した。組織がその外部に向かって提案する価値を変えていくこと、またそれを持続可能、再現可能とするために組織内部のあり方も変えていくこと。どちらか一方ではなく、両者が相互に伴う必要がある。それがほぼ同時に求められる世界にあると言える。

デジタルトランスフォーメーションという文脈では、どちらかに偏りが生まれやすい。社内のプリミティブな業務のデジタル化ということから始めると、「右側の変革」が中心になる。一方、新たな技術を適用し新規事業を創出していく、あるいは既存事業の価値向上を目指す、ということであればこれは「左側の変革」になる。

左と右、この両者を同時に進めるとなると、そのハードルは倍になる。どの方面でも組織にとっての新規性が高まるため、その変化に組織が耐えられるか見ていく必要がある。このあたりを精神論だけで適当に扱っていると間違いなく状況は荒ぶり始める。

だからこそ、組織変革の「段階設計(ジャーニー)」をイメージする必要がある。それも、単にやるべきことを数珠つなぎするのではなく、変革の取り組みを「重層的」に捉える(入り口は最小限だが、徐々に取り組みを重ね、厚くしていく)。

業務のデジタル化が終わり切る頃に、事業の創出を行っているようでは組織のほうが持たない。理想的には業務のデジタル化で得られた効率性(つまり余裕)で、新たな取り組みが始められるようにする。ただ、デジタル化自体が完結することはなく、組織の中での展開へと続き、さらには陳腐化しないようアップデートし続ける必要がある。

ゆえに、どこをとっても終わりはなく、変化すること自体を持続させることになる。だからこそ変化に必要な「傾き」(一度にどの程度の変化を起こすか)を調節しよう、その機能性を組織内に担保しよう、というのが段階化の狙いとなる。

といったことは「デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー」のほうで書き示した。

ここで、一部の人は思うかもしれない。両利きの変革が必要なのは、伝統的な古い組織とか、大きな組織での話なのでしょう、と。それは違う。

こうした変革が必要な理由は、組織に「現状最適化」の慣性が働くためだ。最適化とは、事業継続、事業発展のために必要な観点なのだ。要は、事業が上手くいっている組織、伸びている組織には等しく「最適化」が行われている。

最適化が進んでいない組織は、オペレーションがいつまでたっても熟れることはなく、顧客やユーザーのほうが付き合いきれなくなるか、組織内部のほうが疲弊してにっちもさっちも行かなくなってしまう。

つまり、両利きの変革とは、組織の経過年数によって必要なのではなく、事業が走り出し始めるところから既に必要な見方だと言えるのだ。

一つのプロダクトで市場での突破を得たとして、その先にあるのはそのプロダクトの磨き込みと、足場が得られたことによる事業的な拡張だ。複数のプロダクト、事業をどのようにマネージしていくのかに焦点は移っていく。

まさしく、ここで経営やマネージャーは壁にぶつかる。ここから先に進むためには、どのようなマネジメントが必要なのか? まさか計画中心の伝統的なマネジメントに振っていくわけにもいかない。

実際、振ってしまうと組織にある「らしさ」をあっという間に破壊していくことになる。その破壊の先の再生まで見越しているならば、勿論一つの組織判断となるが、そこまで考えきれるのも稀だ。

提案価値の向上にひた走りながら、組織のマネジメントのあり方を変えなければならない。やはり「両利きの変革」の領域に突入することになる。

こうしたプロダクト中心の組織の場合に必要となるのは、プロダクトマネージャーを務める人材を育てながら、全体を俯瞰した判断と、各プロダクトの個別詳細について淀みなく推進していく「仕組み」である。例えば、プロダクトマネジメントオフィス(PdMO)など講じていくことになる(この機能性についても僅かながら「デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー」で触れた)。

簡単にいうと、「全体」と「詳細」で構造を分け、それぞれの運営化を進める。その上で「全体」と「詳細」の間での状況同期と、課題解決のサイクルを得る。これは、具体的な組織構造とプロセス、役割の定義が無ければ決して回っていかない。

いまやどの組織にあっても、人材は希少で、体制は常に脆弱だ。組織の強みをいかに活かすか、ここを個人任せではなく、仕組みとして担保していかなければ継続性もなければ、そもそも組織という形態を取る意義すら薄い。

こうして組織の問題は、組織自身へと返っていく。何が出来るか出来ているかとともに、自分たちのあり方にも向き合い続けることとしよう。

(本稿はシン・アジャイルAdvent Calendar 18日目として書いている)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?