やさしい折謎のつくりかた

さて、もうすぐバレンタインですね。

この記事の読者の中には、

「好きな人に折謎を渡そう!」

と考えている方も多いと思います。

今回は、謎デザインをする人にむけた「易しい」折謎のつくりかた、かつ、解く人にも「優しい」折謎について解説していきます。

【注意事項】

・この記事はAdobe Illustratorの使用を前提として書かれています。他のソフトでも再現可能だと思いますが、あらかじめご了承ください。

・折謎についての分析を行っていますが、不十分な可能性もあります。ご意見等ありましたら、コメントやTwitterのDMにてお知らせください。

折謎の定義から考えていこう

折謎とは

折謎とは、

折ることで何かしらの答えが出る謎

と定義します。まだざっくりしていますね。

「折る」という動作が含まれている以上、リアル公演(ホール型、ルーム型、周遊型、持ち帰り謎)でしか存在し得ないものになります。

また、「折る」と近い動作に「曲げる」があったり、折り紙のテクニックとして「切る」や「開く」もあったりします。

この2つを使った謎も多く存在しますが、

「折る」を習得すれば容易に再現可能なので、今回は省きましょう。

また、「折る」ためには

どこをどう折るか

の指示が必要になります。

この指示を、折る紙の中に入れ込むタイプの謎もありますが、

今回は折謎に至るまでの過程で指示が出揃っている状態としましょう。

つまり、狭義の折謎の定義は、

リアルに紙として存在すること

「折る」動作のみでできること

指示通りに折れば答えが出ること

の3点となるでしょう。

折る指示の種類

定義でも確認したように、折謎には

「〇〇〇〇折れ」

というような指示が必ずあります。

これを「折り指示」と呼びましょう。

この折り指示も、いくつかのパターンに分類できます。

同じマークを合わせる指示

折ってマークを作る指示

特定の線を折る指示

多分、この3つにほぼ全ての折り指示は集約されるでしょう。

それぞれについて、簡単に説明していきます。

1.同じマークを合わせる指示

この指示では、(指示時点での)同じ面に同じマークのペアがあることが前提となります。(そうじゃないパターンもありますが)

そのマークのペアがちょうど接するように、折っていきます。

この指示の良いところは、見えている面(片面)にマークが揃っているため、非常に見つけやすい点にあります。

一方、「マークを接するように折る」だけでは、折り方に微差が生まれてしまい、

正確に折りづらいといった問題点もはらんでいます。

2.折ってマークを作る指示

この指示では、作りたいマークのかけらを紙の中から探して、断面同士が接するように折っていきます。

基本的にはかけらのペアは紙の違う面に存在しますが、

同じ面に配置することで、2ヶ所同時に折るように指示を与えることもできます。

この指示は、断面(線)が接するという条件のため、マーク(点)を合わせるよりも

折り方が分かりやすいといったメリットがあります。

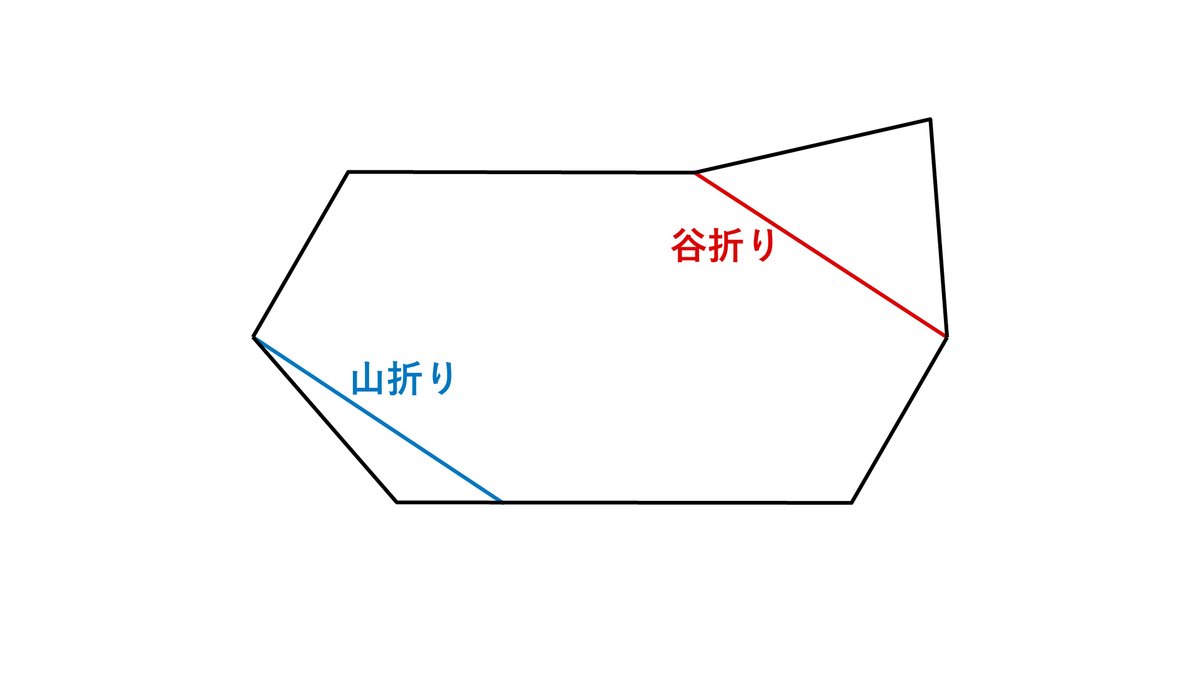

3.特定の線を折る指示

「赤い線折れ」など、指定された種類の線で折っていきます。

この場合、「山折り」「谷折り」どちらなのかを指示する必要があります。

この指示は3つの中で、最も折るラインが明確になっています。

やさしい折謎のつくりかたの考え方

さて、ここまでで折謎の概要を理解してきたところで、

「具体的にどうやって作るんだろう?」

という疑問がさらに深まったに違いありません。

折謎をつくる上で重要な考え方、

それは

「折謎は幾何学である」

ということです。

「幾何学」が出てきたからと言っても、

難しい計算はしません。

折った線に対して線対称

90°の半分は45°、その半分は22.5°

ぐらいが分かっていれば、問題ありません。

あとは、実際に紙を折りながら作ること、

イラレ上で補助線をひくことの2つでカバーできます。

実際に作ってみよう

1.まずは折り方を決めるところから

はじめに、「折謎で何を作るか」を決めていきましょう。

何を作るかはストーリー・コンセプトや他の謎との兼ね合いによって決まってくると思いますが、

今回は「バレンタイン」をテーマに、

○○くんへ

ルーズリーフに謎を書いたから、

解いてみてね。

○○より

みたいな設定で、

作る謎は

「ルーズリーフで紙飛行機を折るとメッセージが出てくる」

といったものにしましょう。

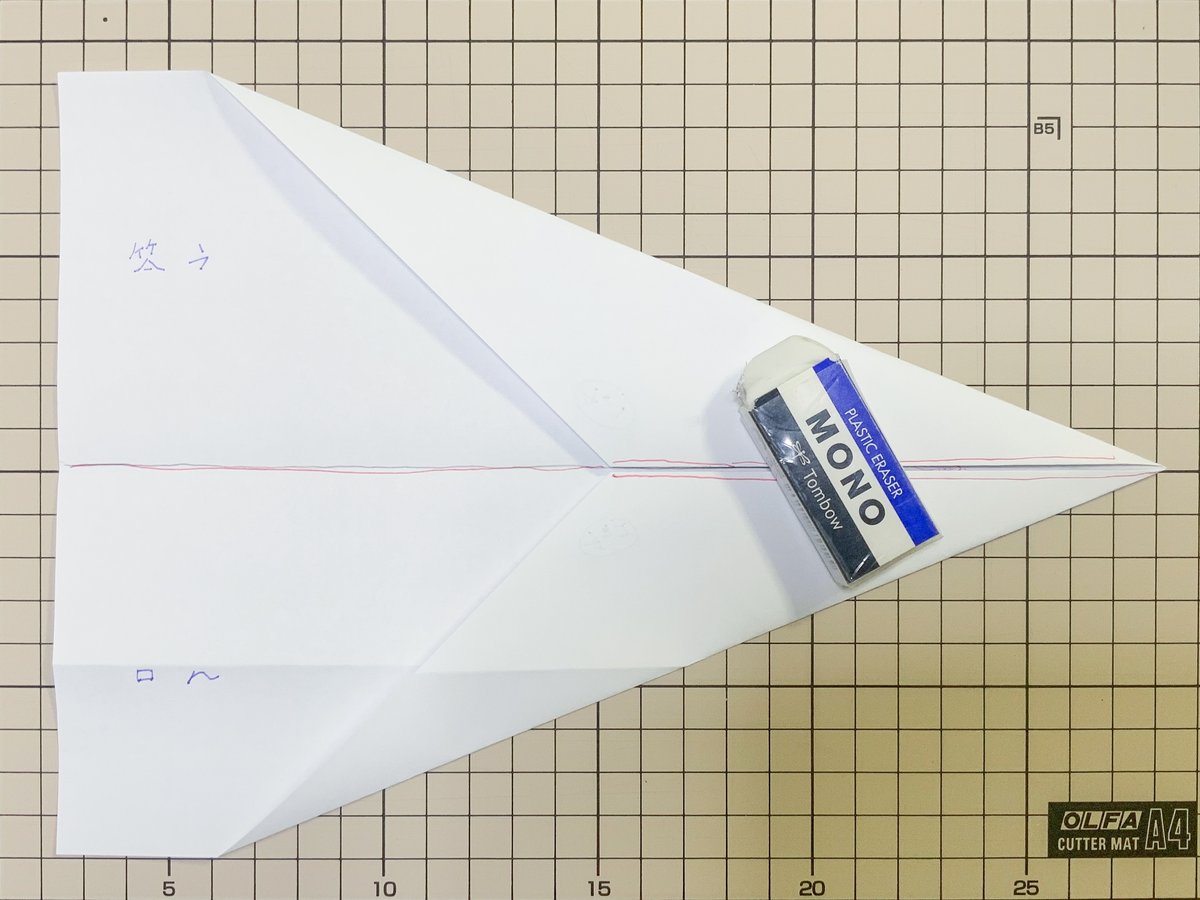

ここまで決めたら、実際に手を動かして作業をしていきます。

準備するもの

作りたいサイズの紙(今回はB5サイズ)

鉛筆・消しゴム

色ペン、色鉛筆をできるだけ沢山

ここからは、ただただ紙飛行機を折っていきます。

2.折り方の指示を決めよう

さて、紙飛行機が完成しました。

3種類の折謎の指示を意識しながら、

紙飛行機を折るための指示を決めていきましょう。

折ってマークを作る指示

最初の指示は「赤いハートを作れ」にしてみます。

同じマークを合わせる指示

次は「同じ種類のチョコレートが重なるように折れ」にでもしましょうか。

特定の線を折る指示

最後の2折は「赤い線を2回谷折りしろ」にしてみます。

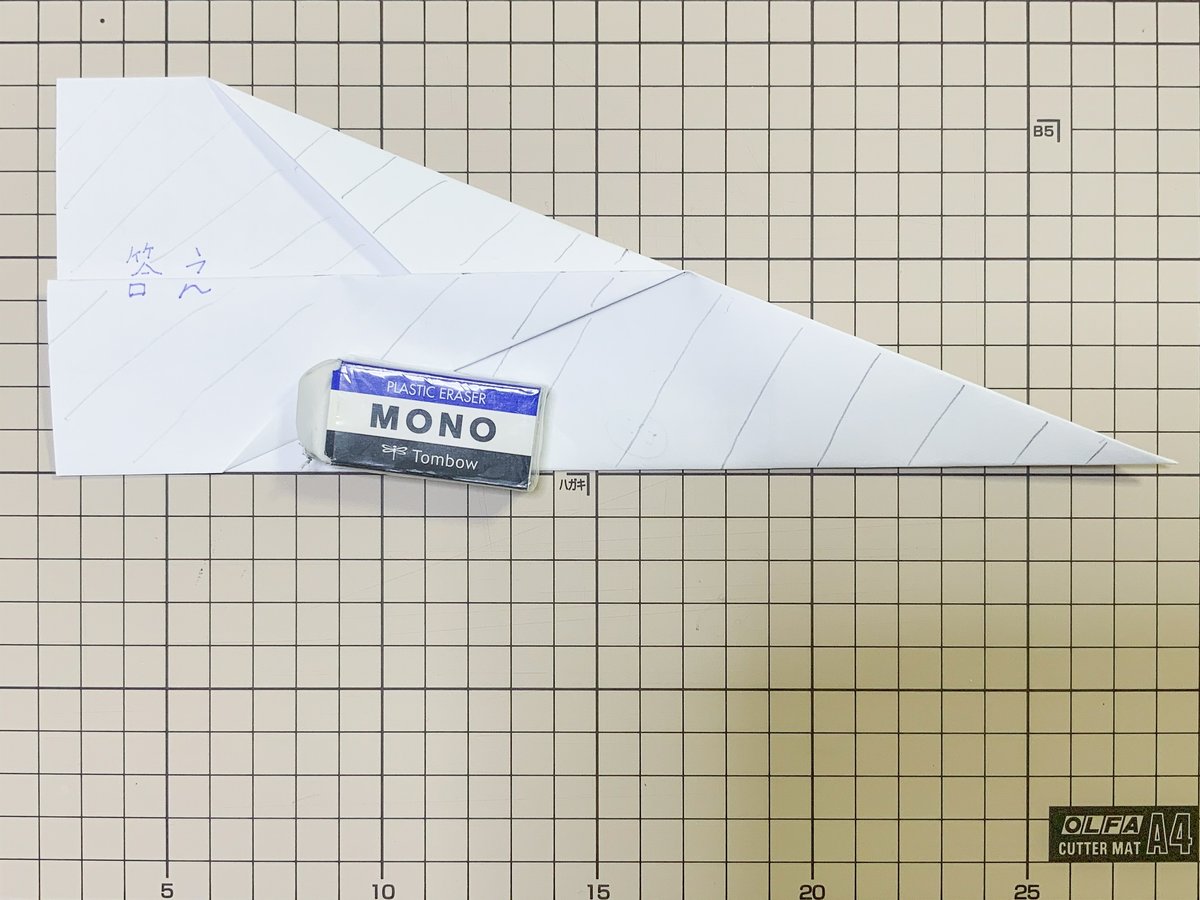

3.分解して理解しよう

折り方の指示も決まったところで、

手元にある紙に何がどう書き込まれているか、

いま一度確認してみましょう。

答えがわりとそのまま見えている

45°の折線と22.5°の折線が何本かある

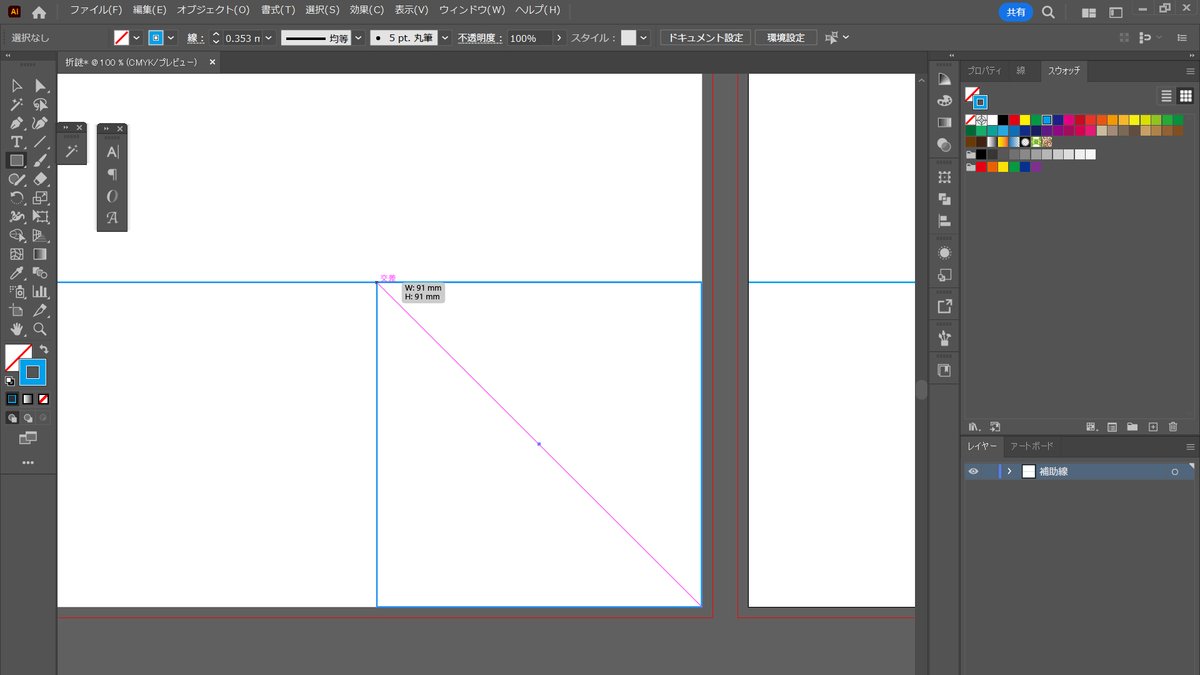

4.イラレで下ごしらえをしよう

ここから先、Illustratorの使い方の細かい説明はしません。

なるべく、キーワードを書いておくので細かいことは検索してください。

下ごしらえのはじめは補助線を引くことです。

ですが、まずはファイルを作りましょう。

今回はB5サイズ、裁ち落としも3mmに設定

ファイルを作ったら、まずは環境設定(Ctrl+K)をしておきましょう。

印刷物は「単位」を「ミリメートル」にしておくとやりやすいです。

(この時に、「一般」の設定で「線幅と効果も拡大・縮小」と「プレビュー境界を使用」をオフにしておいた方がいい)

ガイド設定も変えておきましょう。

「表示」から「スマートガイド」にチェック。

「グリッドにスナップ」「ピクセルにスナップ」などは今回は必要ないでしょう。

それでは、さっそく補助線を引いていきます。

ここからは、手元にさっき作った紙飛行機を用意しながら、

必要な線を考えていきましょう。

「プロパティ」ウィンドウを使用

(四則演算が使える)

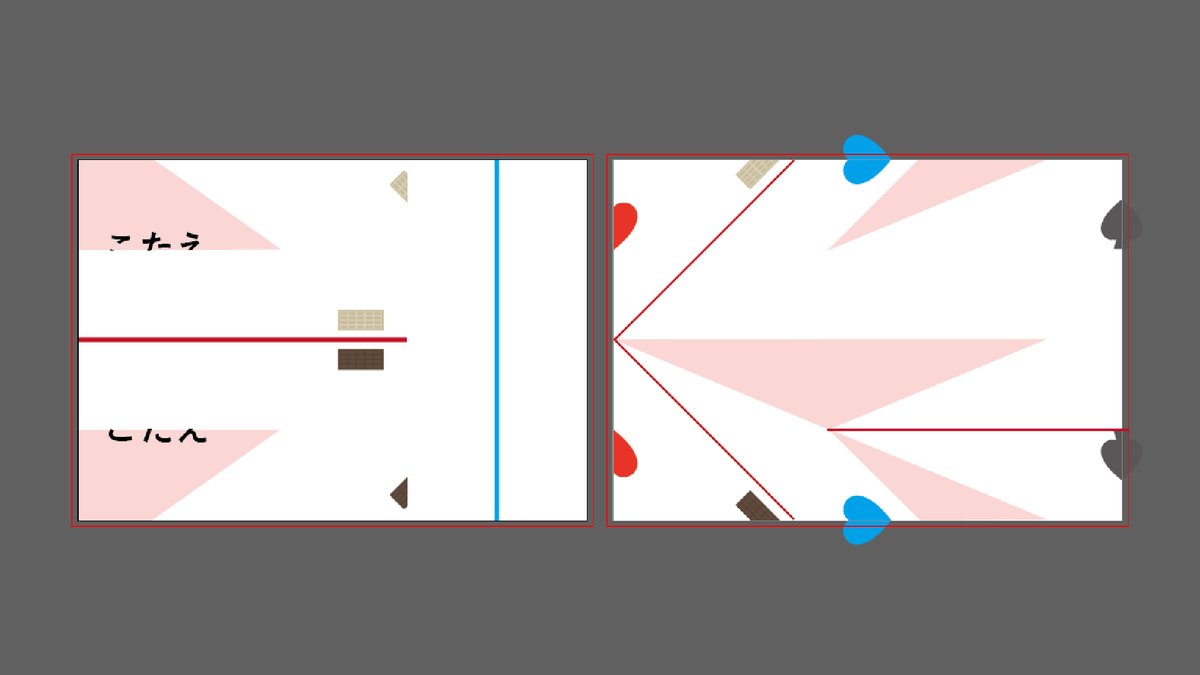

というような感じで、いろいろと頑張ると下のような補助線が引けます。

(赤のエリアは完成した時に見える部分)

Ctrl+Fでアートボードの同じ位置にペーストできるので、

裏表の線を引くときにうまく使ってみよう

5.要素を配置していこう

補助線を引き終わったところで、要素を配置していきましょう。

今回、「ハート」や「チョコ」などのマークが出てきますが、

これらはシンボル化しておくと、

後々イラストの差し替えができるのでとても便利です。

「シンボル」ウィンドウにドラッグ&ドロップ

黒い三角形を上に描いて、ハートと両方選択して、

マスク(Ctrl+7)をする

基準点を指定して反転することができる

右クリック→「変形」→「リフレクト」

6.最後に味付けをしよう

最低限の要素を置き終わったところで、最後の味付けをしていきましょう。

味付けには、

公演の設定に合わせたデザインの追加

ダミーの追加

の2つがありますが、今回はダミーを中心に見ていきましょう。

ダミーを入れるときに私が気を付けているのは、

完成したときに邪魔になる位置にダミーを入れないこと、

そして、実際に折れそうな位置にダミーを入れることです。

そこにかぶらないようにダミーを入れている

そして、最後に裁ち落としのラインにまでデザインを入れることを忘れないようにしましょう。

完成品を見てみよう

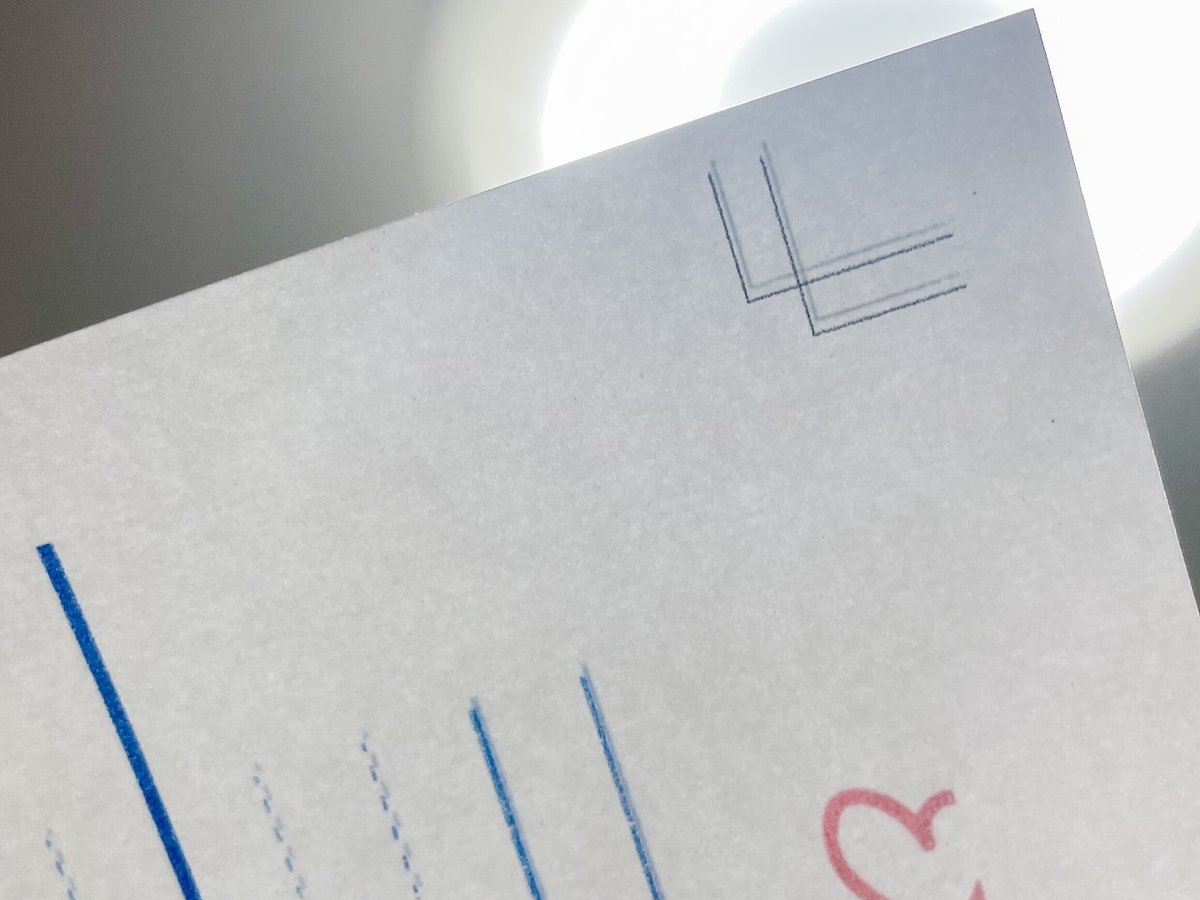

ダミーを入れて、デザインを色々やった完成品がこちらになります。

実際に印刷してみるとこんな感じ。

(上辺にガサツさが出ている)

また、印刷用のpdfデータも置いておきます。

両面印刷、短編綴じ、A4サイズで印刷してみてください。

〇〇くんへ

ルーズリーフにメッセージの謎を書いたから、

解いてみてね。

1.赤いハートを作る

2.2種類のチョコを重ね合わせる

3.赤い線で2回谷折りする

〇〇より

やさしい折謎のつくりかたのポイント

実際に作るのが一番簡単

今回、一番最初に実際に紙を折って、どんな流れにするかを決めています。

実際に手元にあることで、

裏表の関係を理解したり、ステップごとに試したりと

いろいろな確認ができます。

最終的にはスキャンしてトレースすれば

多少ズレても大体完成するでしょう。

どれだけ頑張っても印刷でズレる

家庭用プリンターはもちろん、業務用プリンター、

印刷屋さん、印刷会社のどこにお願いしても基本ズレます。

そのために、3mmの裁ち落としを作っているのですが、

折謎の場合、

印刷のズレで「折ってもきれいにならない」といった事態になってしまいます。

これに関しては、どうしようもないので諦めてください。

ポジティブに捉えれば、

どれだけ正確に作っても最終的にちょっとズレるので、

デザイン段階での多少のズレは許容されるかもしれません。

山折りも谷折りも難しい

一度、折謎をデザインしてみたら、

印刷して実際に折ってみてください。

すると、山折りも谷折りも正確に折るのは難しいことが分かります。

特に、同じマークを合わせる折り方では折線が指定されていないことが多く、折りの難易度が上がります。

謎クラは得てして「正確に折らないとダメ」と思って、

折りにこだわる傾向があります。(個人の見解)

なので、「この線で折りますよ」というような明確な線があると

とても折りやすくなると思います。

(今回の完成品もところどころ不親切です。実際に折ってみて、「どこに目安の線が欲しいか」を考えてみてください)

選ぶ紙の厚さも大事

デザインした後、印刷段階では紙の厚さに注意しましょう。

折謎の紙の厚さは70kg~90kg程度が良いと思います。

110kg、130kgになると紙の厚みで

折るのに力が必要になったり、ピシッと揃わなくなったりします。

まとめと宣伝

以上、折謎の作り方でした。

基本的な流れとしては、

実際に手を動かして理解する

イラレで骨格をつくる

デザインの肉付けをする

を意識しましょう。

幾何学的に補助線を引きながら、多少の誤差はごまかしつつ作れば、

きっと完成するでしょう。

最後に宣伝です。

「もっとデザインの基本的な部分を知りたい」という方には

以下の記事がおすすめです。

また、折謎にも使用した手書きフォントについて、

アンケート調査を行いました。

手書きフォント選びの参考にどうぞ。

長い長い記事を最後まで読んでいただき、

ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?