6歳の子供に説明できなければ、理解したとはいえない#12「量子古典対応」

量子力学:これは、ミクロな世界の物理を記述する方程式、概念。

古典力学:ニュートン力学とも呼ばれ、マクロな世界の物理を記述する方程式、概念。

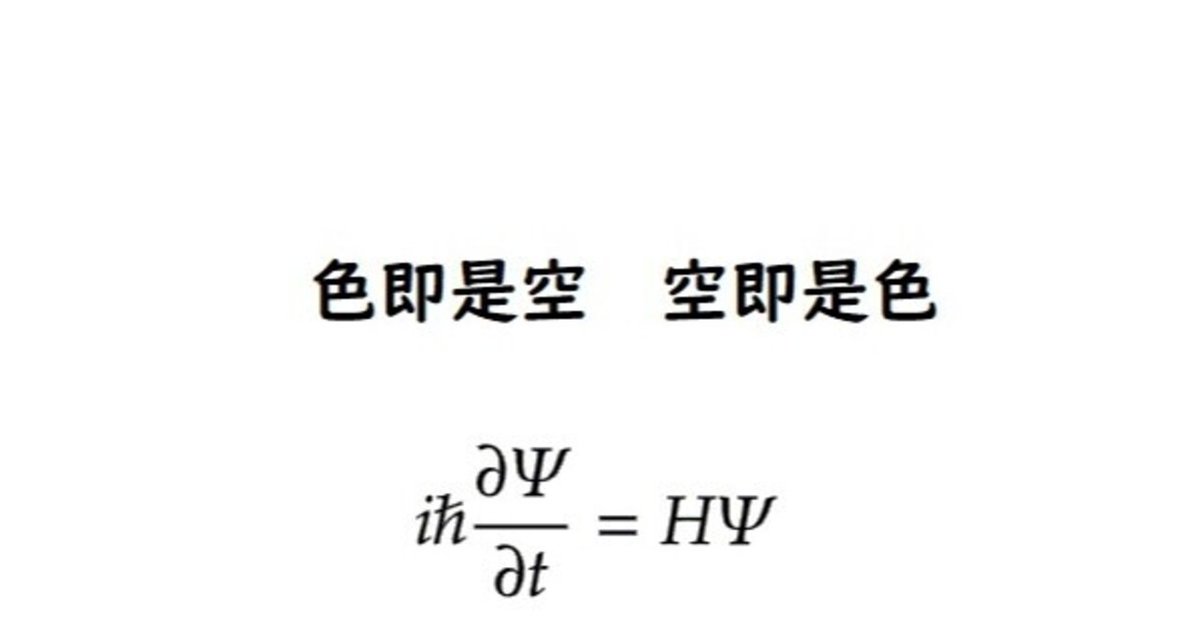

量子力学の基本概念は対象が波動関数で記述できる、という点だ。”波動”なのでつまり波の性質を持つ。電子や原子、分子などナノメートルスケール(10のマイナス9乗メートル)の大きさではこの量子力学が成り立っている。一方、古典力学は月の満ち欠けとかロケット軌道計算とかもっと大きなものを対象としていて、基本的には質点の運動になる。細胞のスケールから惑星、銀河系のスケールまで成立している。ただし、”波”の性質はない。これが問題だ。その中間のスケールで別の物理学があるとは、とてもおもえない。つまり、小さいほうから(たとえば、原子レベルから)スケーリングをしていったときにあるときに、いきなり”波”の性質が消えて、古典力学へジャンプするのか、はたまた、”連続的”に波の性質がなくなっていき、どこかのスケールで干渉縞のような波の性質が消えてしまうのか、謎のままだ。

しかも、概念的にも非常に重要なのだが、物質の実在性についても量子力学と古典力学は異なる。量子力学のコペンハーゲン解釈では波動関数は観測するまでは「実在」はしておらず、観測してはじめて実在する(波束の収縮と呼ばれている)とされている。つまり、観測しなければ「存在していない」のである。一方、古典力学では当然、観測しようがしまいが、物質は存在しており、そしてこれがアインシュタインをして「月はみているときだけ存在していると本気で信じるのか」といわしめたことだ。この延長線上で考えると、スケーリングしていくと、突然、観測せずとも実在しているのがわかるようになるのか、どうか謎のままだ。

「量子力学」については人類は全くその全容を把握しきれていないと言わざるを得ない。他にも書いたのでそちらも参考に。