シン・開脚跳び指導〜向山先生の実践より〜

先日、開脚跳びの指導についての記事を書いた。

その後、久しぶりに向山先生の熱量を感じようと思い、メルカリにて下記の書籍を購入。

今ちょうど読み進めているところだが、向山式「跳び箱」実践の記録、自身の主張に対する批判への反論など、向山ワールド全開で面白い。さすがの一言。

書籍の中で紹介されていたのは、前の記事で示した開脚跳びの練習法その1【またぎこし】向山式の詳細である。

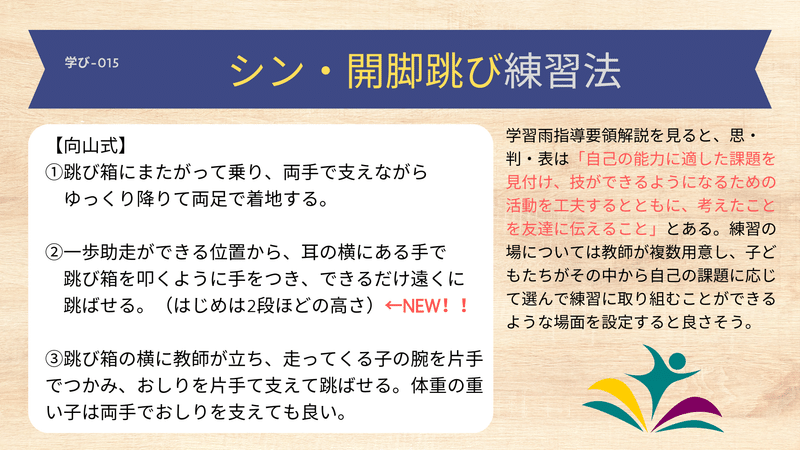

上記スライドで紹介した向山式には続きがあり、正確には3段階の練習法で構成されている。(以下、書籍より引用・参考)

第1段階 跳び箱をまたいですわらせ、腕に体重をかけさせて跳び降りさせる。「跳び箱を跳ぶというのは、このように両腕に体重がかかることなんだよ」と説明する。通例5、6回である。

第2段階 一歩助走ができる位置から、耳の横まで上げた手で叩くようにして跳び箱に手をつき、できるだけ遠くに跳ばせる。(NEW)

*跳び箱の高さ…はじめは2段ほど。

*遠くに跳べるようにするために、跳び箱から30cmほど離れたところにテープを貼る。

第3段階 跳び箱の横に教師が立ち、走ってくる子の腕を片手でつかみ、おしりを片手で支えて跳ばせる。体重の重い子は両手でおしりを支えても良い。だんだん跳そうになるのが、手の平にかかる体重が軽くなることで分かる。通例7、8回である。

ちなみにネットで示されている向山式跳び箱指導法では、第1段階と第3段階のみが主流である。この書籍を読んで、その間にある段階を知ることができたのは嬉しい発見であった。

書籍の中にあった、向山先生の言葉で次の2つが印象的だった。

・跳べる子にやみくもに高い段を跳ばせる指導に反対である。

・跳び箱を全員跳ばせる時に、気力の問題はほとんど問題にならない。

跳び箱の高さに関係なくレベルの高い技術を生み出すにはどうすればよいのか。

できない責任は、子どもでなく自身(教師)にあると考えるべきである。

どちらからも向山先生の教育への熱量が窺える。

私が初めて向山先生の書籍を読んだのは3年ほど前。

「教師修業十年」を読んで、これがプロの教師か…と今でも忘れられないほどの衝撃を受けた。作文を書かせると50枚を超え、授業後には誰がどれだけ理解していたか即答できるとある。

「これは現実なのか?」と疑いたくなるほどの衝撃の内容であった。

教育技術の法則化運動が起こったのも、向山先生ほどの人物がいたからこそなのだと納得した。

今回の学びONEスライド