人は、性善であるが性弱な動物だ

私のこれからの(何年続くか分からない)第二生が、積極的で、しかもそれが穏やかなものであることを望む。

この世に生きるということは、人間一人で生きることはできない、人さまのお力を借りながら生きるということだ。

そこには、多くの人との出逢いがあり、それゆえに、人間関係で悩むことを避けて生きることはできない。

詩人、書家である相田みつをさんは書いている。

ひとの世の幸不幸は

人と人とが逢うことからはじまる

よき出逢いを

そのときの出逢いが

人生を根底から変えることがある

よき出逢いを

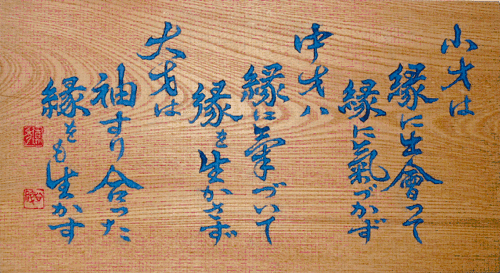

また、柳生家の家訓には、

小才は、縁に会って縁に気づかず

中才は、縁に気づいて縁を生かさず

大才は、袖振り合う縁をも生かす

とある。

よき出逢いは、向こうからやってくるものではなく、自分がつくっていくものであろう。

中村天風師は、絶対積極の精神を説いた。

①怒らない。

②恐れない。

③悲しまない。

人間には感情がある。

人間関係は、よきことばかりではなく、間々、感情的になって人間関係を悪くしてしまう。

それを無理やり抑えるのではなく、その思いを、穏やかな心で「静かに見つめる」ことが、人生に対して「絶対積極の精神で生きる」ということなのだろう。

古代中国では、人間の本性を善と見るか悪と見るかによって、「性善説」と「性悪説」が唱えられた。

性善説とは、人間の本性が善であるという考え方だ。

性善説は、中国の古代哲学者である孟子によって提唱された。

孟子は、紀元前4世紀に活動した儒家の思想家であり、仁・義・礼・智といった四端の心を基盤とする人間の本性や倫理について著作を残した。

孟子は人間の本性が善であるとし、他人の苦しみや困難に共感し、助ける心を持つことの重要性を強調したのだ。

一方の性悪説は、人間の本性が悪であるという考え方だ。

唱えたのは、同じく古代中国の荀子だ。

荀子の性悪説によれば、人々は自己中心的で欲望に支配され、悪い行動をする傾向があるとされる。

荀子の主張は、人の性は悪であるから、 人は一層、善につとめなければならないというものだ。

人間の本性が性善であるかあるか性悪であるかは、その人の人間観に依るところであり、どちらが正しくどちらが間違っているというものではない。

いずれも人間の本性を言い当てている。

私の人間観は以下の通りだ。

人間の本性は性善であるが、性弱であるため、我欲が本性の善の心に勝って、相手を思い遣る「恕の心」を失くしてしまう。そして、決してしてはならない悪を成してしまうのだ。

そのため、人間には、『人間の心の弱さを克服するため努力精進・人生修養を続けることで、善の心が勝ち、悪に染まらないピュアな心を保つこと』ができる。

人間は欲望の動物だ。ただ、人間は他の動物より弱かったから、生き延びるために仲間をつくり、お互いが信頼し合い、協力することで、実質「百獣の王」になることができた。

すなわち、弱いことは強いことなのだ。

弱いから、どうしたら強くなることができるだろうかと考え、知恵を巡らせ、その結果が、温かい人間関係をつくって、お互いがお互いを援け合い、生き延びてきたのだ。

人間の本性は性善であるが性弱のため、人間は生物の頂点に立つことができた。

弱い人間であっても、善き心を持つことで、逆に、その弱さが力になり、強い人間になることができる。矛盾と思われることは、それは矛盾ではない。矛盾≠矛盾なのだ。

私はそう思う。

とんでもない人との出逢いも、それはよきこと。全ての出逢いはよきことと思うことだろう。その出逢いから学ぶことはたくさんある。

人間は成功から学ぶことより、失敗から学ぶことが格段に多いのだ。

そう思えば、自ずと、絶対積極の精神になってくる。

そして、何事があっても、

①怒らない。

②恐れない。

③悲しまない。

心境になることができる。

そう思うことはなかなか難しいが、「そう思おう」と思うことで、少しずつそうなってくるものだ。

世の中には、「できる人間」と「できた人間」がいる。

現実、人が人に出逢う頻度は、圧倒的に前者が多い。それだけ「できた人間」は少ないのだ。

だから、人には「毎日の反省」が不可欠なのだと思う。

すなわち、毎日の「利己の反省、および利己の払拭」をすることが大切だと思う。

不動院重陽博愛居士

(俗名 小林 博重)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?