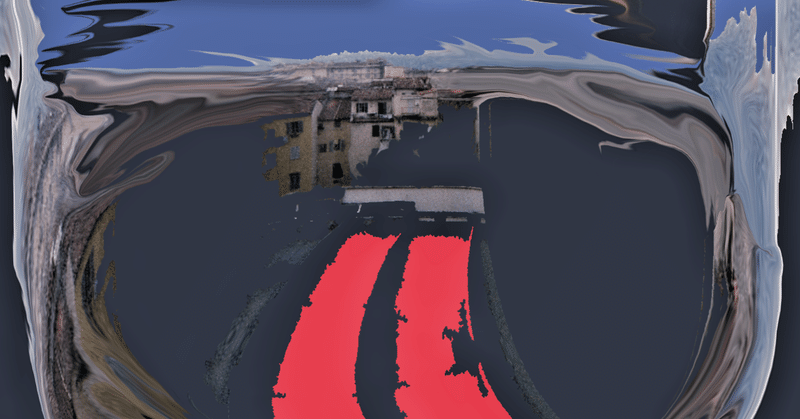

そこは過去に訪れていた街…

「ここは・・・」

火星にやって来て、既視感に襲われたのは、私だけではないだろう。

ロケットの中では、期待と不安のために落ち着かなくて、船医から精神安定剤を処方されていた。それは大方の乗員がお世話になる薬で、これほどの孤独な長旅は想像以上につらいものだった。

到着する頃には薬を必要としないほどだった。だから、もう大丈夫だと油断していた。いけなかった。空港に降り立ってすぐ、なにかにすがりつきたくなるほどの不安が訪れた。

「ここは、本当に火星なの?」

空港の売店の店員に、冗談めいて言ったくらいだった。あらゆるものが、昔の世界にそっくりだった。

あらゆるものに「Mars(火星)」と断りがないことも原因のひとつだった。火星は火星なのだから、ここは火星だなんて断らなくても当たり前だった。「ここ火星の中央空港売店で販売されているものすべては、火星の専用工場で作られています」などと説明する必要はない。

航空チケットが改札で回収されてしまうと、私の心と体が空港から「ペッ」と吐き出された気がした。ロケットの乗客たちは改札を出ると、どんどんエスカレーターに吸い込まれていった。どうやら、このエスカレーターしか通路の選択肢はなかった。

地下に潜るまでの数分間、窓越しに見えた火星の風景は、どこから見ても地球にそっくりだった。「ねえ、ここは本当に火星なの?」と独り言を呟きながら、地下のかなり奥へと私たちは運ばれていった。

*

地下鉄のなかは予想外に閑散としていた。同じロケットの乗客たちは数両の車両に分散していた。むしろ空き過ぎていたといっていいレベルだった。

ひとりの男の子が大きなスーツケースを抱えて、ちょうど向かい合わせに座っていた。大人になりかけた表情をした、気難しそうな年頃の男の子だった。たまたま目が合ったので「ハロー」と声を掛けると、怪しい誘拐犯でも見るような視線を返された。でも、どうしてこの子は一人でロケットに乗船してきたのだろう?

大体、十分おきに駅に停車しては、発車を繰り返した。駅があるからには何らかの施設が地上階にあるのだろう。事前に調べた地図では、砂漠のなかを走っているだけだった。どの駅も降りる乗客はいなくて、発車するたびに無人の薄暗いホームが過ぎ去っていった。ホームに駅員の姿さえ見なかった。

どの駅も冷蔵庫の中のように空気が冷たかった。毎回、早くドアが閉まればいいのにと祈っていた。一つの駅では、極めて信じ難いことに、コオロギと思しき虫の声が高らかに響いていた。火星への昆虫の持ち込みは、遺伝変異の危険を理由に厳しく規制されているはずなのに、どうしてコオロギがいるのか不思議だった。

*

地下鉄の終着駅が目的とする駅だった。空港駅で乗車した乗客のほとんどが、この終着駅で下車したはずだった。

どの旅人も無口で長旅の疲れが現われているようにみえる。長いエスカレーターを登り詰めて地下鉄駅の改札を出ると、さらに長いエスカレーターが現われて、ようやく地上階に出た。

地球出発前に受けた研修で、火星の近代都市をスライドで見せられた。素晴らしい未来都市だった。でも今、目の前に広がっているのは、埃っぽくて簡素な古びた町だった。おまけに旧式の車も走っていた。既視感は空港だけに留まらなかった。

あらゆるものが地球そっくりだった。どこをとっても町は寂れている。

*

「さあ、ここからどこへ向かうのだったっけ?」

駅前のロータリーで行く先を思い出そうとした時、私は一番大切なことを失っていることに気がついた。これから火星でしようとしていた計画を、すべて忘れていた。

終着駅までたどり着いたのは、どうやら人の流れの惰性に乗ったのにすぎなかったらしい。地下鉄に乗ったことだけは、流石に、間違いようがなかった。おそらく、この終着駅までの行程は、合っているはずだ。

混乱した私はベンチに腰掛けて、ひとまず心を整理した。所持物のメモやデバイスの中身も確認した。私の名前や付属する過去の情報は、いたるところに間違いなく残されていた。ただ、この星までわざわざやって来たことについての、肝心の目的の記憶が完全に失われていた。そればかりではなく、メモやネットワーク上の記録さえ見当たらなかった。

どう考えても腑に落ちなかった。

私と似たような人たちを、駅前で十数人見かけた。どの人も荷物を開け広げて、失った過去を必死で見つけようとしていた。

でも、みんな無駄な努力だった。

私は呆然と飾り気のない町を眺めた。ここは十年前に旅行で訪れた、フィレンツェの駅前の町並みにそっくりだった。あの建物の角の店には、具の豊富なラザーニャと、オリーブ風味たっぷりのフォカッチャを売っているかもしれない。それは懐かしい記憶だった。

お腹がとても空いていたので、私は疑うこともせず、その店まで歩きはじめた。開け放された入り口から、確かにとてもいい匂いが漂っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?