【18.楽典のこと✏️】リズムからメロディへ

拍子記号から一小節の中に基準の音符がいくつ入る拍数なのかを知ることができました。そしてその拍数の中で基準の音符以外の音符や休符を組み合わせて様々なパターンを作り発展させることもできました。リズムが果たす役割も理解できたところで、次のステップに移っていきましょう。

🔜復習記事【17.楽典のこと✏️】拍子とリズムはこちら

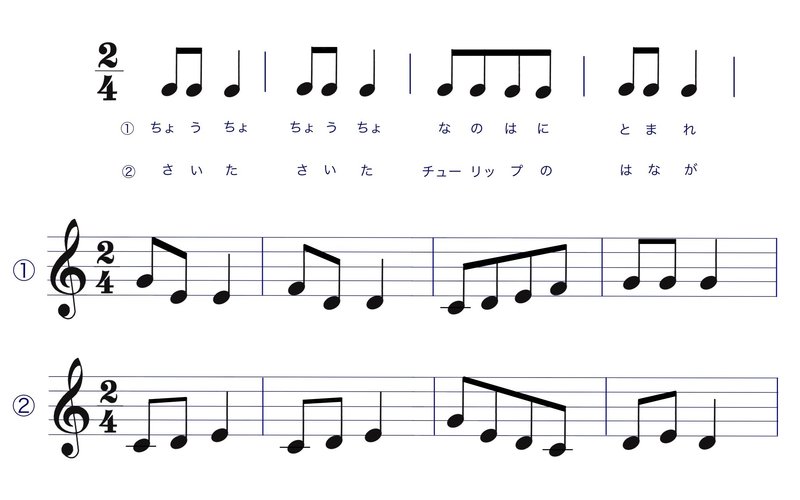

今回は上記のリズムパターンを使用して説明します。上記のリズムパターンを見てみますと、この曲は2/4拍子の曲で、一小節の中に四分音符が2つ分入ることのできる拍数の曲であることから、最初の小節、次の2小節目、4小節目は八分音符が2つと四分音符が1つ入っており、3小節目は八分音符が4つ入っています。

リズムを歌う時には、四分音符をタン、八分音符をタ(二つ合わせてタタ)という具合に歌うことが多いので、上記のリズム譜を歌ってみますと、

タ タ タン タ タ タン タ タ タ タ タ タ タン

となります。

次にこのリズム譜に歌詞をつけてみましょう。例えば

①のパターンは童謡「ちょうちょ」の冒頭の歌詞です。また②は「チューリップ」の歌詞です。リズム譜だけで示されたものですが、歌詞をつけると曲が浮かんできますね。その曲を実際の楽譜に起こしてみますと、

図の①がちょうちょ、②がチューリップの楽譜になります。同じリズムでありながら、全く違った曲になるのはどうしてなのでしょうか?答えは音符の書かれている位置の違いということになります。五線の何番目の線の上に書かれている音なのか、線と線の間に書かれている音なのかが違っていることで何の音なのかが違ってくるのです。

リズムが同じでも、音符が書かれた位置の違いによってそのリズムから生まれた音の並び=メロディが違ってくるということです。

①のちょうちょの楽譜では

ソ ミ ミー ファ レ レー ド レ ミ ファ ソ ソ ソー

②のチューリップの楽譜では

ド レ ミー ド レ ミー ソ ミ レ ド レ ミ レー

の音の並びとなり、リズムパターンと合わせてみなさんがよくご存知の

メロディとなっていきます。

楽譜は作成しておりませんが、同様に「不思議なポケット」と「とんぼのめがね」の2曲も全く同じリズムで音の並びが違っている曲です。

「あるリズム」と「ある音の並び」が組み合わされることによってメロディが生まれることがご理解いただけたでしょうか?ここの理解が進めば、ピアノの練習をされる際にまず「あるリズム」(タン タン タ タなど)を理解してその後「ある音の並び」(ド レ ミなど)を読んでいくことで譜読みが進められるでしょう。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます☺️ピアノがはじめてという方に向けてお話させていただいておりますが、多くの皆様にお読み頂いておりますこと嬉しく存じます。今後ともよろしくお願いします🙇♀️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?