タイムトンネル。

秋になると、肩の力を抜いた時間から風が生まれ、人肌にぬくもった頬を涼しく撫でていく。頭寒足熱、秋は頭早足遅で頭のほうから順次秋に染まっていく。

今日日まだどこかに居座るまさかの夏の残滓、そこに生じる温度差にはっと息を呑み、四季を薄める現代に惑わされていた我れが元に戻された。

いつだってそうだ。あの風が吹くと、風がわたしをあの時間に攫っていく。

あの頃から風は、肩の力を抜いたところから影をからかうように現れ、戯れ、今を奪っていく。

セーラー服が箪笥に折り畳まれてから何年も経つというのに、不思議だね。風は、制服時代に、しっかりわたしを連れていく。

幻は、真夏の夜に見るものとは限らない。秋の移ろい、それは掛け違えたボタンのように連鎖していく確かなズレの連続、別軌道の風景の、不意を突く峡谷から吹き上げる風に煽られて、あの頃を嗅がされる、夢、いな、幻実? 現実?

閉じた夏の扉に潜んでいた幻は、わたしを戻れなくなったはずの時間に連れていく。

そうなると、臭覚が間もなくの冬を拾うことになる。つまみ上げると、それはつんと澄まして、鼻につく、鼻腔を突く。既視感?

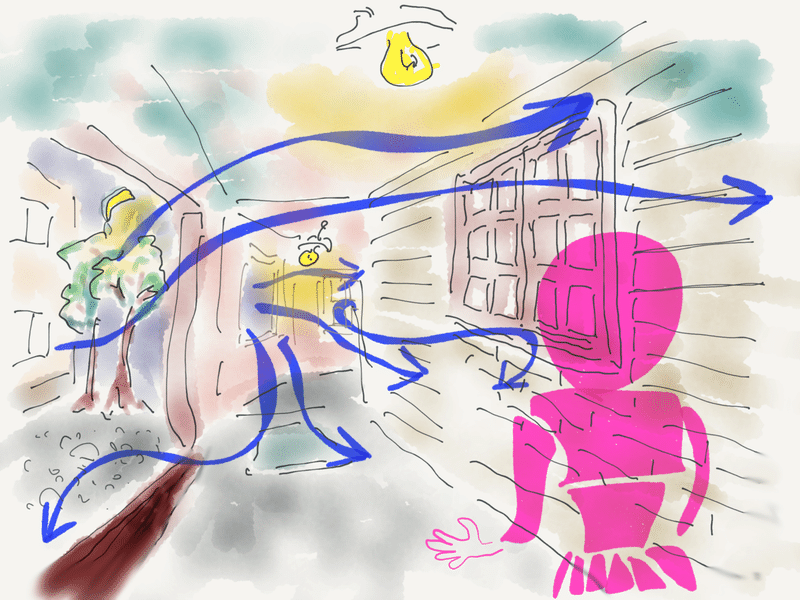

なぞっているはずなのに、初めての気しかしない。初体験として過去を刻みつけていく。掛け違えようのない無限軌道。

支配の遥か遠く、霞ゆく風景の突端に、切り替えポイントがある。霞に揺れて見えるのは、手旗信号を振る交換手だった。腕が弧を引き、旗たなびく。孤が右に左に振れだすと、まるでさよなら。するすると敷かれた過去は、また寸分違わぬ軌跡を刻んでいるのだ。

さよなら。わたしもわたしの過去に別れを告げる時がきた。

あの風が吹くと、決まってわたしは冷めぬ夢の原点に戻っては消えていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?