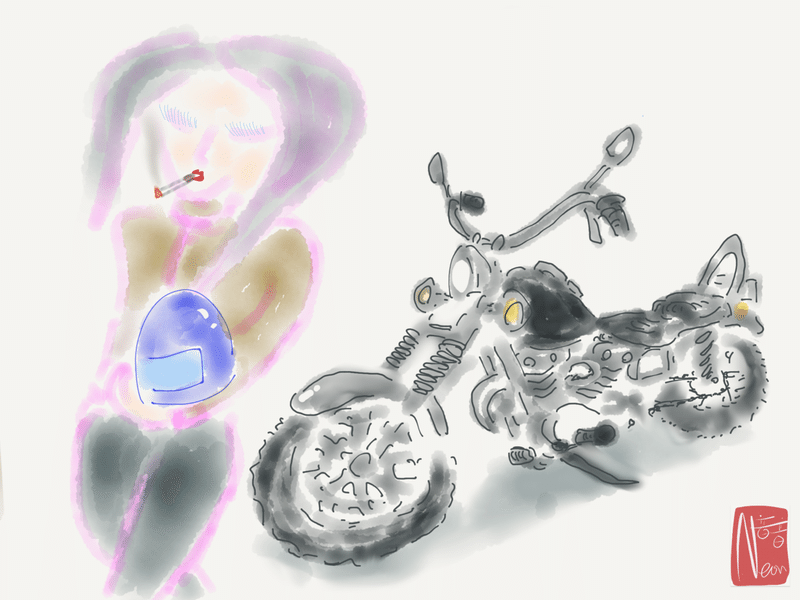

【二輪の景色-4】その時代に生きる女。

「古いバイクが好きなのよねえ」

ショベルヘッドの1340ccを彼女はキックで始動して見せた。茶の革ジャンに黒の革パンツがスリムな体をさらに細く絞り込んでいる。生あるものというよりむしろ屍にも近い細さだ。生物学的に言えば骨格を動かす筋肉量が圧倒的に不足している。だからよけいに彼女と彼女を取り巻く空気がどこか遠くに取り残された何か、という感じがする。そこだけ時間軸が間違っている、そんなふうな雰囲気と言えば少しでも現実をとらえられている気がする。現代では嫌悪を覚えるのが当然の咥えたばこにも違和感は感じない。1970年代、女性が大型のバイクに乗ることは憚られた反面、たばこはアクセサリーとして推奨され、もてはやされ、キザな女たちが細くて長いたばこを指にはさんでいた。

時代はいつだって人心を手玉に取る。取って、儲けに繋げる。あの頃はまんまと企業の金儲けに踊らされていた。もちろん今の時代、あらゆる方位のどす黒い意図が暴かれているなんて思っちゃいない。だけど少なくとも多勢に無勢の勢力に収まっていれば、みんながいいと思っていること、信じているものが正解になる。その正解を彼女は根底から砕いていた。

彼女の駆る1979年型のローライダーは、ショップから今まさに降ろしてきたばかりといった輝きで、エンジンの低速回転に合わせ、眠りから目覚めた野獣のように、荒いながらも慣らしが終わっていないことに臍を噛んだような角のある呼吸で車体を上下に、どっかどっかと揺さぶっている。バイクに、経年でやれが滲む古さは微塵もない。かつての時代を現代にスライドさせてそのまま箱から取り出したような、歴史的記録の定義を根底から覆す新車といえるほどの状態だった。

「最近、おもしろそうなバイクも出てきたじゃない。やっとだけれどね」

そう言いながらも彼女は、古いハーレーをチラ見で通りすぎる数々のモダンライダーたちのバイクには、いちどたりとも一瞥をくれなかった。バイクは好きでも、どのメーカーのものだかわからない画一的なバイクには興味がないのだ。そんなオーラを寡黙でアンニュイな態度から放っていた。

そういえば、と思い出す。寡黙でアンニュイも、あの頃に閉じ込められたあの時代の特権だった。

「どこから来たの?」と彼女に訊いてみた。

「昔から」と素っ気なく答えられた。場にそぐわしい言い方といえば聞こえはいい。彼女は世間から一線を引いているつもりなのだろうが、その実、そぐわないから弾かれているようにも思われる。

それにしても「昔から来た」とはなんという言い草。おちょくられたのだとすれば相応の対応を取れたのだろうが、どうやら彼女にはその気はないらしい。なんとなくだけど、そんな気がした。捕えられてもオオカミは人の施しをいっさい受け付けないのと同じように、彼女のプライドなのか、そうでなければプライドのような何かが一定距離を置いたその内側に入り込もうとする者を頑なに拒絶していた。だから彼女にそれ以上何を訊いても回答は返ってきはしないだろう。彼女は問われた質問をはぐらかし(そのように見えた)、繋いでほしいバトンを放り投げた。彼女は、関わり続けることをあえて放棄し、面倒ごとに終止符を打った。

彼女を前にすると、自分さえもが存在していないのではないかと錯覚するくらい、彼女は唯一で絶対的な存在に思えてくる。こちらの投げかけに彼女が答えてくれた直後から、彼女は『在る』ことすべてを引き受けてしまったみたいだった。彼女は『有』となり、他のものを『無』に変えた。

彼女は自分以外は元から存在していなかったかのように傍若無人に振る舞っていたし、同時に泰然自若で何事にも動じなかった。

別れ際(といっても意思疎通によるものではなく、彼女が一方的に下す判決のような)、「さよなら」も「じゃあね」も残すことはなかった。そもそも彼女はこの接点を出会いととらえていただろうか。前触れもなく訪れたエンディングへの儀式は彼女の意識によって導かれ、一挙手一投足を気だるそうに、それでいて確実に、そして正確に繰り出していった。まるで重量物を運ぶ機械が手に負えなさそうな荷物に手を焼きながらも、着実に仕事をこなしていくみたいに。

エンジンは回っている。

どっかどっか。

巨大なフライホイールが回転をアンニュイに歌い、息絶え絶えとでもいったように繰り出される排気音は、殺されても死なないストリートファイターの足掻きの鼻息のようだった。

その鼓動を止めないハーレーの低いシートに彼女は細身の体を沈め、鋼鉄の塊をぶつけた無骨で荒くれだった低音の擦過音を立てギアをローにぶち込むと、呼吸数を上げていくエンジンに合わせてクラッチをつないだ。車輪が地を蹴ったかと思うと、重量級の車体を宙に浮かせた。

その勢いにたじろいた都市がはっと息を呑むと、建造物の間を縫う道が何事かと慌てふためき、体をよじる。道という道がざわめき立ってうねり、隆起し、救いの触手を伸ばし、首を引っ込めてはくねりながら、縮んでは伸びて絡まりはじめた。

道は時に不確かなものになる。遠くに出かけなくても、走り慣れた道でさえたまに行く先を見失うのは、道が姿を変えることによる。突如本性を現した不確かな道は、ひとしきり凝り固まった筋を伸ばすように波打つと、今度は動きを緩慢に変え、直後に組み変わって空に続く直線を形成した。

その道を、彼女を乗せたハーレーが駆けていく。道に対向車はなく、あとを追おうとする者もいなかった。1979年製のハーレダヴィッドソン。あの時代はハーレーばかりでなく、BMWもドカティも外車すべてが高嶺の花だった。今また後ろ姿に手を伸ばしても、彼女は、いやハーレーがあの時を繰り返すみたいにして伸ばす手を振り切り遠ざかっていく。彼女が、ハーレーが、かつて舐めた辛酸を思い出させた。

見送らざるを得なかった。それしかできなかった。ただただ立ち尽くすことしか。

遠ざかる排気音がトンネルに突入するみたいにしてくぐもったかと思うと、直後にサウンドが渦を巻き、拡散していってじき消えた。

バイクの世界に入り込むと、さまざまなライダーが空想の街にやってくる。彼女とは初見だったが、またどこかで会えそうな気がする。また逢えたらその時は、あの時代を経て旧車となったHDFXS80(ショベルヘッド1340cc ハーレーダヴィッドソン ローライダー)を手にいれ、大事に乗っていたことを話せたらいいと思っている。願いにも似た思いだ。もし彼女がその時に聞く耳を用意してくれていれば、という話だけれども。

星に願うようにして目を閉じ、その日が必ずやってきますようにと、周りに人がいないことを確かめてから口に出して呟いた。

誰もBMWをジャーマニーって呼ばないだろう?

こいつはハーレーであって、それ以外の何者でもないのさ。

ま、元祖って言われりゃそうかもしれないけど」

低いシートにロングホイールベース、プルバックハンドルに足を投げ出し乗るスタイル。

飛ばすのではなく直線道路を流すように走るタイプの車両をアメリカンと呼ぶようになって久しい。

バイクタイプの象徴となるほど、その存在感は大きかった。

車体も日本のナナハンとは比べ物にならないくらいどでかく感じたものだった。】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?