幼き時代の恋のメロディ。

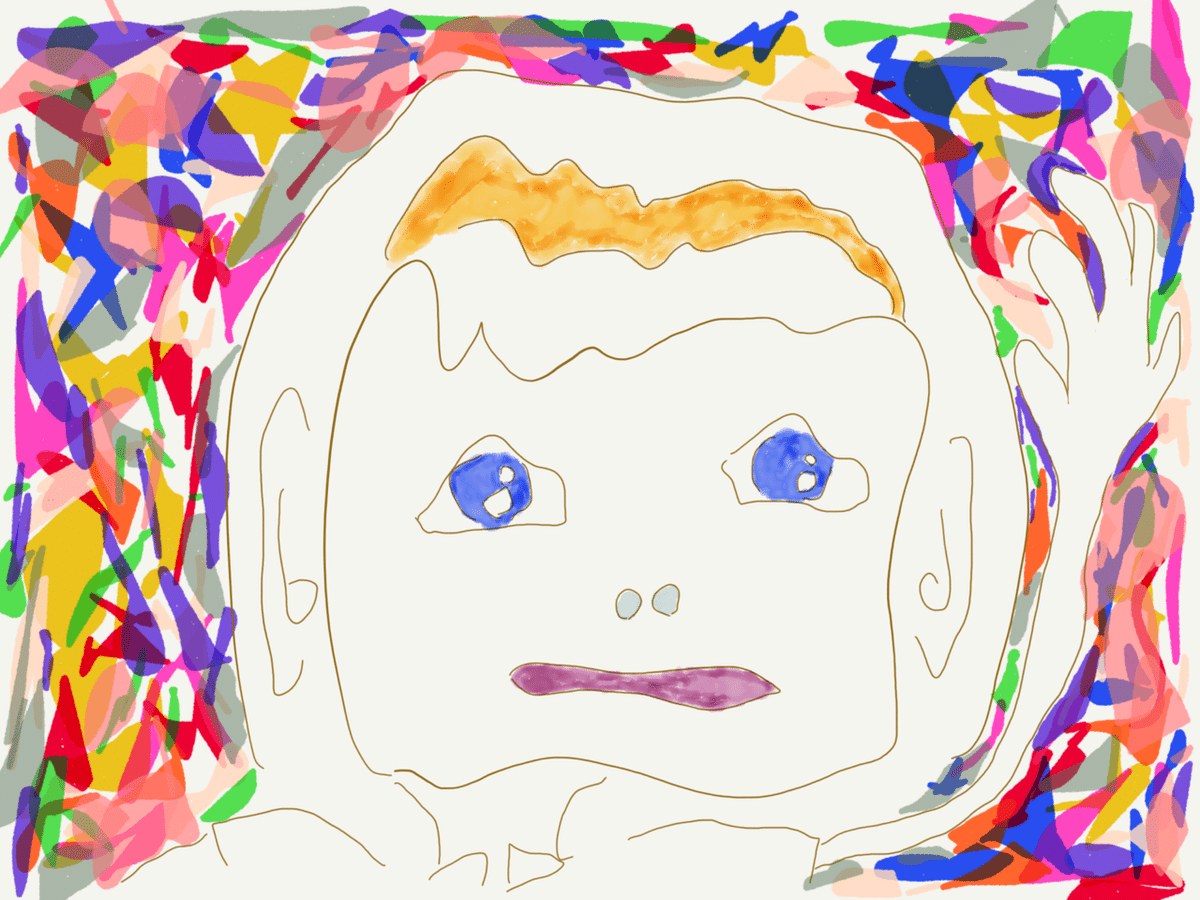

思い出の君はすでに霞んでいて、輪郭よりずっと奥のほうで蠢いていた味わいだけが音階の調べとして小さく流れている。上辺は惑わしで虚の騙し絵。その表皮が風化して、君の在るべき姿が本質として浮かび上がる。

君は色彩に塗れながらも惑わされずにそこにいて、照り返しの眩しさに沈んだふうを装いながら、それでいて、染まらぬその顔を見せつけてくる。

残念ながら幼き初恋はとうの昔に死んでしまったけれど、留恋の遺影だけが時を超えて燻り続けていた。

弔いはまだできていない。送り火として手を振っても身の丈の願いは迷いに溢れて優柔不断、手を伸ばしても捕えられず、おまけにひと所に留まってくれないものだから尾を引く思い出の残滓が複雑に絡み合い、後髪をつかんで離さない。

逝って欲しいのだか欲しくないのだか、気迷いが蝋燭の炎のように些事の息遣いひとつひとつに揺れ動くものだから、そこからなかなか脱せずにいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?