第10章 音吉の遺言

(1) 音吉二世と日本人商人

渾大防益三郎、燈火の認(したた)め

1877年(明治10年)4月30日夜、ここは上海の宿、塩業家の渾大防益三郎(こんだいぼうますさぶろう=1842-1914年)は、その日あった出来事をランプの明りを頼りに書状を認めていました。宛先は瀬戸内備前浜の塩業家を束ねる盟主、野﨑武吉郎(1848-1925年)です。

彼にとって、前年に続き2度目の中国訪問です。前回は、益三郎は塩の販路の拡大を図るべく訪中していました。今回の益三郎は、塩の販売に限界を知った彼がその反省をもとに、新たな商品として醤油需要の可能性を探るべく、市場調査が主な目的でした。

益三郎がせっせと筆を進める書状の内容は、塩業家としての営業活動の報告ではなく、全く意外なものでした。

それは、以前から度々会っていた東洋系の面持ちを備えたジョン・ウィリアム・オトソンと名乗る人物が語る打ち明け話でした。この益三郎が出会ったジョン・ウィリアム・オトソンとは、他ならぬ音吉二世のことです。

その日、音吉二世は、今まで思い詰めていた胸の内を、日本からの来訪者益三郎に打ち明けたのです。彼は、その話に心を打たれ、明日の上海港を出発する西京丸便のあることを思い出し、それに間に合わせるべく書状を記していたのです。

益三郎は、その書状に『漂流人山本音吉略伝並ニ該人親族探索ノ記ナリ』と表題しました。

彼が武吉郎に宛てたその書状は、若者の話をそのままに書き記したもので、それによれば、父親音吉の漂流から、音吉二世がこれまでに至る経過の説明に始まり、次いで現在の家族状況を簡単に紹介し、そして日本の親族探索の依頼と日本移住を模索する内容のものでした。

その書状を現代文に直して、以下に掲載します。なお、原文は、第25号『倉敷の歴史』太田健一著「渾大防益三郎と漂流民音吉の動静」からの引用で、末尾に(資料―1)として添付しました。

漂流人山本音吉略伝ならびに当人親族探索願いの書状

「尾張国智多郡小野浦村、山本武右衛門の倅、音吉と云う者で文化十三年位の生れ(本年より六十一年ぐらい前)、同人十四歳の時、名護屋より東亰へ通いの船へ乗り込み水夫(水手)となって二、三ヶ年働くうち、同人十七歳位の年の冬、名護屋にて荷を積み出船、志州鳥羽へ入港。其後当港出帆し、東亰へ向け航行中、西北の暴風に逢い、船は東南大洋へ流され、遂に日本へ帰ることが出来なくなる。太平洋を漂流すること十一ヶ月、初めて北亜米利加カルフォルニアというところへ漂着した(この地、当時はメキシコ領地で随分野蛮な風俗であったが。その後、合衆国に属し、今はサンフランシスコという地名)。当船鳥羽を出帆したときは、乗組十二三人であったのが、漸々死亡、漂着の時分は僅かに二人であった(音吉は内の一人)。二人共上陸後、土人の苦役を強いられ、大変な苦しみを味わった。幸にも英国伝教師の助けを受け、遂に英国船へ乗り込む(この船は、すなわち英国より東インドへ往来する商船であった)。徐々に言語を習得した。しばらくして、英国と支那と阿片の戦争起こる。その時音吉も従軍して功があり、多少の賞典を受けた。その後は上海と新嘉坡(シンガポール)の間(東印度海島で英国の属地)に居て商業を営む。遂に新嘉坡で一婦を娶る(マレイ人の婦人)。一男両女を設けて病死する。今は同人妻ならびに男女子合て四人である。そもそも音吉は存生中日本へ帰ることを望んでいたが、妻子もあり共々帰国は成り難く、時運未だ至ることなく、外国寄寓中に死んでしまった。

誠に可憐の事です。同人の倅音吉(日本に対しては、父の名を用い、やはり音吉と称す)、近来日本へは外国人でも縁故を以て入籍することもある事を聞き、何卒父の遺志を継ぎ日本籍に入り、日本人たらんことを願っているが、もとより日本語は不通で、父の親族尾張にある人を尋ねることが出来ないと言う。小生図らずも近頃彼と知り合いたびたび往来している(しかし、言語通じず聾唖者と相対しているようです)、よってその交誼をもって、山本武右衛門の跡と相続人を尋ね、海外に親族あることを通知し、併せて亡音吉一等二等親族の存生する人たちの現況を尋ね、現在の音吉兄弟に知せたいと思う。

附言

音吉の存生中、金子一万円ほど銀行に相預けていて、今は、その利子で親子四人は暮らしている。漂流人にしては稀有の者です。

現在、音吉は十九歳、妹十七歳・十五歳余、母親は四十有余歳で、母親はマレイ人種ではあるが、多く白哲人種混淆するためおおく黒くはない、

武右衛門には三男子あって 音吉は第三男、音吉の兄二人とも船乗りを業としていたとは、亡き音吉の記録にあり。

前書の事の旨御承知くださるよう、なにとぞ貴地(現倉敷市味野)へ尾州船が来航した折あれば御探索下されたく、万一わかり難いようでしたら、郵便書でもって小野浦区戸長へ御尋ねくださればありがたい。海外において同種の人民と思へば可憐の念が込み上げ、御手数を顧みずご依頼申し上げる次第です。附記にも記しましたが、音吉の遺金の利子にて、今は暮らしが出来ていて、尾州ヘ御掛け合いしていただくときはそのことも含めて、前の件共々よろしくお願い申し上げます。 頓首敬白々々

渾大防益三郎

四月三十日 夕燈火の認め

野﨑武吉郎様

御執事

二伸

猶々この書面ついでの時、拙宅母へ御示し下されたく願い申しあげます。西京丸が明五月一日正午十二時当港出帆しますので、その便にて発送させていただきます.。

この書状には、明らかなる事実誤認や疑問点が多々認められますが、それ故にかえって、この若者(音吉二世)の置かれた状況を浮き彫りにしているとも言えます。

そもそも益三郎は、モリソン号事件や、このような漂流民音吉がいたことなど知る由もありません。それがこのような形で、現実目の前に、数奇な運命を持つハーフが現れ、探索の依頼をされたのです。

この書状の文末「四月三十日夕燈火の認め」には、ありきたりながら益三郎のその日経験した驚きと感動の思いが殊の外込められているようです。

改めてこの書状を見ていきますと、本文・附言・探索依頼文の構成となっていますが、実際、内容的には、音吉二世が「父音吉の経歴について間接的に聞いたことの語り」と、ところどころ益三郎自身の感慨を交えながらも「音吉二世の直接語る部分」、それに益三郎自身が「音吉二世の支援者としての語り」の三段階に分けることが出来ます。この三段階のそれぞれを個々に見ていきたいと思います。

② 音吉二世の語る父親

まず、第一段階の「父音吉の経歴について間接的に聞いた語り」とは、本文冒頭から「時運未だ至ることなく、外国寄寓中に死んでしまった。」までの記述部分です。

この部分は、彼が言う年齢が正しければ、父親と死別したのが8歳ごろと考えられ、母親や音吉の友人知人から聞いて「私の父親の一生はこのようなものでした」と語っているのでしょう。

従って、音吉の生年を文化13年としていることや(実際は15年ごろ)、漂流したときの年齢を17歳ぐらいとしていること(同14歳)、太平洋に漂流すること11ヶ月としていること(同14ヶ月)、最初の乗組員は12、3人としていること(同14人)、さらに漂着時分の生存者を2人としていること(同3人)など明らかな誤りがあることなどは、父親から直接聞いたものではなく間接的に音吉の生涯を聞いていたから生じた齟齬と思われます。中でも、特に生存者について、実際は、父親と岩吉と久吉であり間違えるはずもないことですが2人としていることが挙げられます。

さらに、彼は「全く言語不通」とあり、伝え間違いや、聞き間違えの可能性も十分考えられ、このような齟齬は止むを得ないものだったのでしょう。

そして、この第一段階の文面で気になるのが「東亰」という表記と地名です。この中で2ヶ所に「東亰」が出てきますが、この「東亰」の「亰」はよくよく見ると「京」ではなく「亰」という字が使われています。この「亰」は、書道の先生によれば、書写体として一般的に使われているとのことですが、ちょっと気になる表記です。

ただここで注意してみなければならないのが、この時は明治10年ですから「名護屋から東亰へ」や「東亰に向けて往航中」でも一見不思議はないのですが、音吉が亡くなったのは1867年1月(慶応3年)のことですから、音吉から直接聞いていたのであれば「東亰」ではなく「江戸」のはずです。

これらの事から、音吉が生前、妻のルイーザはじめ周囲の人々に、息子のウィリアムが「成人した暁には、条件が整えば、自分の日本名『乙吉』を名乗って日本人として跡を継がせたい」と言っていたに違いありません。

この本文での記述の齟齬や「東亰」の表記は、そのことを物語っているようです。

またこの段落では、音吉がアヘン戦争にも参戦していたことも語っていることが注目されます。

③ 音吉二世が語る家族の状況

そして、第二段階の語りは、その本文の続きから附言までのくだりになります。

ここでは、音吉二世が自分の思いを益三郎に直接語りかけているところです。

その内容として、日本は、今日に至ってようやく国が開かれ「父親の願いがかなえられる条件が整ってきたようだ」として、自分は父親が積年抱いていた望郷の念を果たすべく「日本へ入籍をしたいことを切に願っています。」と益三郎に胸の内を明かしています。

そして、ここでは、自身の財力にも言及し、家族の現況を説明しています。

音吉二世は、金銭的には迷惑はかけないことを言い表そうとしたのか、それとも決して身分いやしきものでないと言いたかったのか、あえて「一万円ばかり銀行に預け」と財産のことに触れています。

もっとも、音吉も、財産のことには結構オープンにしているきらいがあります。

音吉の財産に触れた記述や史料を年代別に振り返ってみますと、第二章「生い立ち編」で記したことですが、1855年4月28日の『イラストレイテッド・ロンドンニュース』で、音吉がイギリススターリング艦隊の通訳となって日本に来た時の記事に見られる「多額の金を蓄えている」と伝えている記述が最初です。

この時の暮らしぶりは、約50日間ほど音吉邸に滞在した例の永力丸漂流民によって具体的に記されています。

中でも、備中出身の徳兵衛がその暮らしぶりを具体的に紹介しています。

「小寺のごとき家宅」を構え「船も四、五艘(そう)」ほど持ち、多くの人を使っており、「何不自由なく」至って裕福に見えたという。彼の異国人の妻は家で「職人十人余」も召し抱え、仕立物の商売をしていた。

の徳兵衛の証言は、ちょうど『ロンドンニュース』の記事と同じ時期であり、当時の音吉の豪勢な暮らしぶりを伝えています。

次いで四年経った1859年、長崎に来た中国人馮鏡如や沈大動が音吉の財産について、すでに「彼音吉は銀行に一万円の預金があり」と、ここで具体的に一万円と数字を挙げて証言しています。このことは第7章「上海時代の音吉」で採りあげました。

また、その頃、上海を通過した尾張国半田亀崎の永栄丸漂流民は、上海で音吉の接待を受けていますが、その時見た音吉の暮らしぶりは、春名徹著の『にっぽん音吉漂流記』’280ページを引用しますと「一同の見たところでは、音吉の暮らしは『我が国の一万石候のごとし』とし、70人余りの人を使って『英館の締まり』をしていたという」と表現が跳ね上がっています。

見た目では、人によって、評価にばらつきが出ることは否めないことですが、この表現から、さらに財産を増やしていた様子が窺われます。

そして、1862年には、シンガポールに拠点を移すわけですが、日本の遣欧使節団が当地を通過するたびに、その都度、音吉は彼らをもてなしています。これもすでに第7章で紹介したことですが、その中の一人淵辺徳蔵は、豪奢な暮らしぶりに加えて、広大な屋敷の家賃が年間600元と聞き、その高額なのに驚いています。おもわず徳蔵は「何業にてかかる生計を成すや」と質問しています。この時の音吉は「貨物の口入をして」と、自ら店を構え商社のオーナーとして活動していることを伝えています。

さらに5年後、音吉は当地で亡くなるわけですが、彼は晩年にかけて、実業家として富を築いていたことと思われます。

それから、ほぼ10年、音吉二世は成人をきっかけに、かねて父親の願いでもあった日本を目指したことがここにうかがわれます。この時の彼が言う一万円とは、家族がここで分散するに当たって、相続の額を言い表したものでしょう。

そんな中でも音吉一家は、家族円満であったのでしょう。

続く音吉二世の語りで、家族構成についても触れていることから窺うことが出来ます。ここで自分音吉二世は十九歳、2人の妹は十七歳と十五歳余、それに母親は四十有余歳としています。また「母親はマレイ人種ではあるが、多く白哲人種混淆するためおおく黒くはない」とも言っています。

そしてこのくだりで、附言の最後の部分からも推測できますが、音吉は、自分の死期をいつの日か悟っていたのか家族向けに遺言を残していたようです。

それは「武右衛門には三男子あって 音吉は第三男、音吉の兄二人とも船乗りを業としていたとは、亡音吉記録あり。」と音吉が記録を残していたと証言していることです。

シンガポールの音吉研究家レオン・ホクメン氏の『ジョン・M・オトソン』(30ページ)によれば「乙吉が1865年に作成した遺言で屋敷を息子の名義にしたため、ルイ―ザには息子が成人するまで管理していく義務があった。」と記し、続けて「息子のジョン・ウィリアムと2人の妹アイーダとジュリアはまだ幼く」の記述が見られます。このことからしても、父音吉が自分の夢を託すには、長男ウィリアムはその年齢に達していなかったのでしょう。

音吉の頭の中には、日本での元服(一般に11~17歳の間に行われた成人式)のイメージがあったものと思われます。

④ 父親のルーツと日本入籍の模索

続いて第三段階の探索依頼書は、益三郎自身の言葉で綴っています。実際には(資料―1)を見ていただければわかりますように、益三郎が候文で綴り、明らかに文体の違いを見せています。益三郎が派遣元の武吉郎に気を遣った主従関係が見えてきます。

すなわち、益三郎の渾大防家は、備前国児島郡下村の製塩業及び石炭問屋を営み、同地では屈指の資産家(赤井克己著『瀬戸内の経済人』より)とは言うものの、野﨑家は、渾大防家の塩田をも含めた備前浜の塩業家を束ねる首領の家柄で格の違いを見せています。それに当時35歳の益三郎は、武吉郎よりも6歳年長とはいえ渾大防家の三男、これに対して武吉郎は、すでに17歳で家督を継ぎ野﨑家の当主で、主従関係をあらわしています。

従って、このような関係を考慮に入れれば、益三郎が業務を差し置いても音吉二世に手を貸す律儀で実直な姿も浮かんできます。何より旅先で知り合った若者に、言葉の通じないのに、情を覚え代弁している様子から窺い知ることが出来ます。

そして、この文面からは尾州船が頻繁に、この瀬戸内にやってきて塩を運んでいる当時の様子も分かり、活発に交易が行われていたことを証明しています。

このように渾大防益三郎は、盟主野﨑武吉郎に異国の地から緊急に書状を発したのです。

武吉郎が益三郎の書状を受けて、音吉の生地小野浦村に調査依頼したのは6月3日の事です。その書状を前出『奇談・音吉追跡』から以下に引用しますと、

未だ貴意を得ず候えども、一書拝呈致し候、薄暑の候弥ご健康にご奉職披▢成に欣然奉▢賀候。然▢岡山県備前国小島郡下村平民、渾大防益三郎なる者商用之儀に付、本年三月清国上海に航しまかりし際、先年漂流致し候、貴村山本音吉之倅なる者に面会致し候旨を別紙を以て差し越しに付き、則《即》写し一通郵送致し候。該人親族等お取り調べ至急ご回答下されたく、この段書面を以てお掛け合い候也。

前国児島郡味埜(あじの)村

士族 野﨑武吉郎

十年六月三日

尾張国智多(ママ)郡小野浦村

正副区戸長 御中

この書面から、武吉郎が益三郎の書状を受け取ったのち「写し一通」と共に、約1ヶ月を経て、小野浦村正副区戸長宛に送ったことが分かります。

それにしても、ここでも直接の依頼者を「平民、渾大防益三郎なるもの」と紹介し、自らを「士族 野﨑武吉郎」と名乗っていることが今の時代では奇異に感じるところです。

この矜持を持った肩書は、当時としては当たり前の挨拶だったのでしょうか。それとも、先方へ「この書状を軽々しく扱わないように」と、暗に圧力をかけるためのものであったのでしょうか。

この武吉郎の書状に対して、6月20日付で小野浦村用係山本定助なる人物より、野﨑武吉郎宛に礼状と、渾大防益三郎宛に「音吉に関する調査書」が届きます。

この武吉郎の依頼書簡を取り持った山本定助の役職「用係」とは、通常は敬って先に「御」を付して「御用掛」として使われることが多く、彼も村役場では結構な要職なのでしょう。

武吉郎宛の礼状は、型通りの時候の挨拶を述べた後、「渾大防益三郎様には図らずも御手数煩わせた」こと、またそれを取り持った武吉郎に感謝していること、それに、依頼を受け調査した結果を、渾大防益三郎氏に伝えてほしいことが記されています。

末尾には日付、6月20日の下に「小野浦村用係 山本定助 ㊞と押印し、左上に「野﨑武吉郎君」と宛名しています。(原文は末尾、資料―2の1を参照)

また彼は、追伸に「小生の持ち船のうち、時々御地へ参りますので、代理の者が他日お礼に参ります」と結んでいることで、尾張廻船と瀬戸内の塩業者との間の頻繁な往来を裏付けるとともに、自身も船主であることをにおわせています。

その渾大防益三郎宛の「音吉に関する調査書」は、以下のようなものでした。(原文及び山本家家系図を、末尾資料―2の⒉及び資料―3として添付

天保4年癸巳10月12日《今を距てる45年前》=注=良参寺の過去帳は天保3年10月11日)、志州鳥羽湊抜錨、江戸に向けて出帆、航海中漂流人となった尾張国知多郡小野浦住民山本武右衛門三男の音吉の親族、ならびに武右衛門家名相続人の調査書です。

・山本武右衛門

漂流者音吉父、 安政元年甲寅十月十日病死

《今年距ル廿四年前》

・山本登美

漂流者音吉実母、 武右衛門妻

元治元年甲子八月九日病死

《今年距ル十四年前》

知多郡中ノ江村、市右衛門妹、外家ノ親族

音吉漂流後、どこからともなく生存していることを聞き「追慕シ止マズ」不憫ながら病没した。

今般の依頼は、自分自身あたかも音吉本人と面談しているようで涙にくれたことであるが、当家の相続人に相談したところ、それこそ「一層雀躍、実に手の舞足の踏む処忘れるの情態」と先方様に厚く御礼伝えていただくよう言付かりました、と山本家の様子を伝えています。

そして、実母がどこからともなく伝え聞いた音吉の消息を知り、亡くなるまで一度でいいから会いたいと願っていたこと伝えています。

しかしながら今となっては、音吉の身うちは従兄弟の1,2人を残すのみ、また、彼の親の従兄弟のみとなっています。

山本家はもともと「海客」が家業で「微々たる一民家に過ぎない」と、代々貧しい水夫の家系であったとしています。家を継いだ相続人もその系統を受け継ぎ「海客」を生業としています。

「ところで、今般、音吉二世の入籍依頼ということですが、維新後は御承知の通り開国相なり、外国人とは外交関係が出来ています。加えてこれ山本家においては家名が途絶える危機があり相続人を迎えたいきさつがあります。そのところを良く考慮に入れていただき出願いただければ、政府の許可が下りることは論を待たないことでしょう。何卒手を煩わせますが本人にお知らせ頂くよう願います。」と結んでいます。

そして、最後に、「音吉と両名[カリホルニア]ヘ漂着とあるもう1名とはどこの誰だったのでしょう。」また「音吉が亡くなったのは、今から幾年前幾月だったのでしょう。本人に御逢いになったら、ぜひにお尋ね願い知らせてほしいのですが。」というものです。

ここで定助は「自分自身あたかも音吉本人と面談しているようで涙にくれた」と、山本家を継いだ相続人夫婦の喜びの様子を感動的に伝えています。

「実母がどこからともなく伝え聞いた音吉の消息を知」っていたことは、慰めでもあり虚しくもあります。

しかしながら、この結びのくだりは、いささか意味深長です。すなわち、音吉二世の報告を受け、歓喜に浸ったものの冷静になって考えてみれば、山本家を継いでいるのは養子の身、彼が訪ねてきた場合、どの様に迎えれば良いのか戸惑いを禁じ得なかったのでしょう。

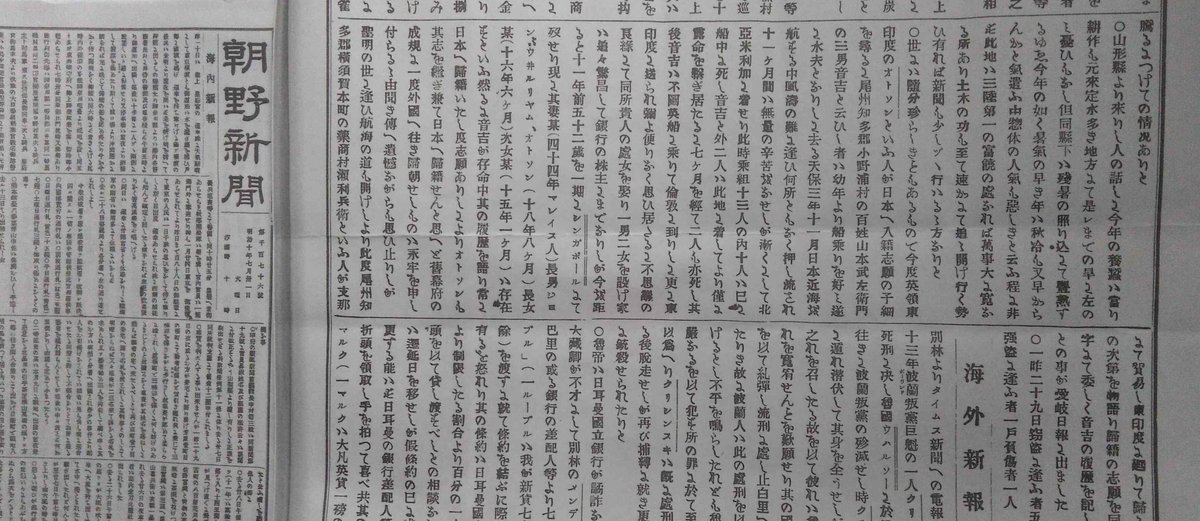

(2)音吉二世を紹介する日本の新聞

① 1877年7月30日付『朝野新聞』

それが時を相前後して、もう一人の日本人がこの音吉二世と、同じ上海の地で遭遇して同じような依頼を受けているのです。

それは、尾州知多郡横須賀本町の薬商村瀨利兵衛という人が上海で音吉二世と知り合い、同じように日本への帰籍を頼まれたというものです。彼は、その内容を記した書状を地元紙の『愛岐新聞』に持ち込みます。そしてそれが報道されると、今度はその報道をさらに、中央の『朝野新聞』が採りあげたというものです。

この一連の経緯では、利兵衛と音吉二世が会った日とか、彼が帰国したのはいつだったのか、『愛岐新聞』に掲載された日付などは残念ながら把握できていませんが、『朝野新聞』が採りあげたのは7月30日付とこれだけは明確です。

従って、音吉二世が益三郎と会った日とは、そんなにかけ離れてはいないと思われます。

このことから、音吉二世は、この時期に、日本入籍に向けて活動開始したように思われます。

この投稿記事は、結果的に益三郎の探索依頼の書状と、互いに補完関係をなしていて、これも以下に、引用したいと思います。

世にも随分珍しきこともあるもので、今度英領東印(インド、マレー半島、マレー諸島を含む地域の旧称―引用者)のオトソンという人が 日本への入籍志願の子細を尋るを 尾州知多郡小野浦村に百姓山本武左衛門の三男音吉と言いしものは 幼年より船乗りを好み 遂に水夫となりしを去る 天保三年十一月 日本近海航する中 風濤の難に逢ひ 何所ともなく押し流され 十一ヶ月間(実際は14ヶ月)は無量の辛苦▢なせしが漸くにして、北亜米利加に着せり。

此の時乗り組十三人(実際は14人)のうち十人(同11人)は すでに船中に死し 音吉と外二人は 此の地に着してより僅かに露命をつなぎ居りたるに 七ヶ月を経て二人もまた死し(岩吉は1852年6月寧波で死亡、久吉は1862年まで記録あり) その後音吉は 不図英船に乗りて倫敦(ロンドン)に至りしに 更に東印度に送られいよいよ便りなく思い居るとき不思議の良縁をえて 同所貴人の処女を娶り 一男二女を設け 家は追々繁昌して 銀行の株主にまでなりしが 今を距てること十一年前五二歳(同49歳)を一期にシンガポールにて没せり

現に其妻某(四十四年マレイス人) 長男ジョン ウィリアム オトソン(十八年八ヶ月) 長女某(十六年六ヶ月) 次女某(十五年一ヶ月)は存在するといふ 然るに音吉が存命中 其の履歴を語り 常に日本へ帰籍いたし度志願ありしにより オトソンもその志を継ぎ 兼ねて日本へ帰籍せんと思へど 旧幕府の成規に 一度外国へ往き帰朝せしものは永牢を申し付けらるしかく▢由聞き伝え 遺憾ながらも思い止まりしが 聖明の世に逢い 航海の道も開けしより 此度尾州知多郡横須賀本町の薬商村瀨利兵衛という人が 支那にて貿易し 東印度に廻りて帰る時 オトソンより右の次第を物語り 帰籍の志願を同人へ依頼し 且つ洋字にて委しく音吉の履歴を記したるもの託せしとの事が 愛岐新聞に出ました

というものです。(この文中「ムラセ」の「セ」表記が「瀨」となっていますが『新漢語林』によれば「瀬」に同じとあります。)

この転載された記事と、益三郎の書状を比べてみますと、個々の記述に同じような誤認があります。これも益三郎に依頼した時の状況、すなわち、それぞれの言語の違いのため意思の疎通を欠いたことや、音吉二世の間接的な聞き語りなどの制約を考えればうなずけるものがあります。

ただここでは、漂流生存者は三人となっていて、益三郎の書状が二人としているのとは違いを見せています。ここはやはり、音吉二世と益三郎の間に入った通訳と益三郎との間で生じた間違いであったことのようです。

そして、この利兵衛の投稿文で、注目されるのが二点あります。

その第一は、音吉二世が兄妹の年齢を何歳何ヶ月まで詳しく記していることです。果たして音吉二世が正確を期すために敢えてここまで述べたものでしょうか。

そして第二は、この情報をもたらした薬商村瀨利兵衛という人が、音吉とほぼ同郷ともいってもよい尾張国知多郡であることです。その利兵衛に音吉二世は、帰籍の願いはすれども、親族探査の依頼は記されていないことも注目に値します。

いったい、この利兵衛と音吉二世は、いつ会って話をしたのでしょう。益三郎と、どちらが早く会っていたのか、これも気になる疑問です。

これを紐解くカギとしては、音吉二世兄妹の月数まで数えた年齢の表現です。これがもし正しいとすれば、そして、田中啓介著『奇談・音吉追跡』の年表によれば、上の妹のアイーダの生年は1861年、下の妹ジュリアのそれは1862年となっていますが、これも正しいとすれば、この二つの条件から、ある程度の特定が出来ます。

それは、利兵衛は音吉二世と会ったときのアイーダの年齢は16歳6ヶ月としています。そして、彼が音吉二世の依頼、言付けを持ち帰り『愛岐新聞』に投稿し、さらに、それが『朝野新聞』に転載されるまでの所要時間を考えれば、かなり絞られてきます。

すなわち、もしここで前記したアイーダの生年1861年と、彼女の年齢16歳6ヶ月が正しいとするならば——―とはいっても数日の範囲はあったことでしょうが———利兵衛と音吉二世が会ってこの投稿文を書き上げたのは、厳密にいえば、1861年に16歳6ヶ月を足した1877年7月1日以降ということになります。それに利兵衛の帰国から、巡り巡って『朝野新聞』に掲載されるまでの期間を、当時の交通や通信事情などを考慮すれば少なくとも20日ぐらいは掛かったとするならば、彼らが会ったのは7月1日から10日ぐらいの間と考えられます。逆にアイーダの生年月日は1861年1月1日から10日の間ということが出来ると思います。

従って、利兵衛が音吉二世と会っていたのは、益三郎の書状に遅れること2ヶ月を経過したころとの説になります。

ちなみに、この計算法から行きますと、音吉二世、すなわちジョン・ウィリアム・オトソンの生年月は1858年9月初旬ということになります。

そして、また、今まではっきりしなかった音吉の妻ルイ―ザ・ブラウンの年齢が44歳と初めて具体的な数字で示されます。このことにより、彼女と音吉との出会いの輪郭が浮かび上がってきます。

音吉とルイーザ・ブラウンとの出会いは、第6章『日本最初の国際人誕生秘話』の「メアリーと長女エミリーの墓が語るもの」の項で述べたところです。

勿論、ここで言うメアリーとはギュツラフ夫人で、エミリーは音吉の先妻の子とは言うまでもないことです。この時、乳飲み子を残して妻に先立たれ、途方に暮れる音吉に手を差し伸べたのがギュツラフ夫人であろう、そして、彼女から実際にエミリーの保育を依頼されたのがルイ―ザ・ブラウンであろうと記述しました。この時のルイ―ザの年齢は特定されていませんでした。それがここで“彼女は当時15歳であった”説が成り立つことになります。

このように家族の年齢まで詳しく語っていることは、彼の家族思いの優しい性格を表していると思います。

日本が封建制度を改め、たくましく近代化の道を歩みはじめて10年を経過した頃、中国にもその息吹が到達していました。

音吉二世は、成人を迎えたことに加えて、日本の商人が活発に往来するのを捉え、日本への入籍のため活動を開始したことがうかがえます。

その利兵衛も、投稿の書出しは「世にも随分珍しきこともあるもので」となっていて、益三郎に同じく感動の文章で綴られ、世間に訴える内容となっています。それゆえ『朝野新聞』も即反応したのでしょう。

ところが、肝心の地元では、その後、この記事に呼応した史実は見つかっていません。

投稿者利兵衛は、新時代にビジネスチャンスを外国に求めるくらいの薬商、しかも、帰国早々『愛岐新聞』に投稿もしているわけで、この地方ではかなり目立った新進気鋭な薬問屋ではないかと見るものです。

その後、この利兵衛を含め、この知多の地において、全く音吉二世の手掛かりが得られないのは気掛かりなところです。

② 1877年9月『大阪日報』の報道

この『朝野新聞』の報道から約1ヶ月半後、先に紹介した渾大防益三郎の書状が周囲を巻き込みながら思いもよらない形で、関西が地盤の『大阪日報』から3日間にわたって連載されることになります。

それは、渾大防益三郎、野﨑武吉郎と、小野浦村の山本定助の一連の書状のやり取りを知った退車主人と名乗る人物が感動して、同紙にそれら書状の掲載を依頼したというものです。それが採りあげられて以下のように報道されたのです。それを日付順に記しますと、

9月11日 退車主人と名乗る人物の「はしがき」と、益三郎の書状、それに野﨑武吉郎の尾州小野浦村への問い合わせの書簡

9月13日 「漂流人 山本音吉小伝」として小野浦村から用係山本定助の6月20日付返書と、11日の記事に呼応した“浪越巌”なる人物の投稿文。

9月14日 「漂流人 山本音吉小伝」の続き

このように『大阪日報』は、音吉二世から依頼を受けた渾大防益三郎の書状から小野浦村用係山本定助の返書に至る一連の書状に加え、浪越巌なる愛読者を巻き込んで報道しています。

ここで、この一連の書状を『大阪日報』に持ち込んだ人物、退車主人の「はしがき」を、前掲『奇談・音吉追跡』や太田健一氏の論文を参考に引用しますと次のようなものでした。

九月十一日

これは是れ、吾が友渾大坊(正しくは渾大防)益三郎、同者上海滞在中、野崎武吉郎に郵致したる流民、尾張国山本音吉なる者の□□≪身上か?≫に係る其の事、頗(すこ)る奇なるを以て江湖(世間)に広告せんとす。原本繁冗(はんじょう=複雑で煩わしいこと)に渉れども、実事を逸することを恐れ原稿のまま郵送す。願わくは貴社其の要を節録(せつろく=要点を書き記すこと)して、余白に掲載し給わば幸甚。

備中倉敷 退車主人

退車主人は、この「はしがき」で、「わが友、渾大防益三郎と野﨑武吉郎が数奇なる運命を生きる、音吉二世の情報をもたらしてくれました。このことを多くの人に知ってほしいが、誤解を生じてはいけないのですべての書簡を提供するので、新聞社のほうで要点をまとめて報道してもらいたい」と前置きしているものです。

この備中倉敷の退車主人とは、この「はしがき」で、益三郎や士族と自ら名乗る武吉郎をわが友として緊密ながらもやや上から目線を感じる文面からすると、相当年配で彼らが師と仰ぐような関係が窺われます。

また、この時代、このようなことを、誤解が生ずるといけないので「貴社其の要を節録して、余白に掲載し給わば幸甚」と気軽に掲載依頼するような人物はそんなにいるものでもなく、まして、地方の備中倉敷からの投稿です。

この文から感じ取れるのは、倉敷在住の退車主人なる長老が新進気鋭の青年実業家の相談を受けて、一役買って出たことが窺われます。

いったいこの退車主人とは誰なのか、この疑問に対して、例の浪越巌なる人物がヒントを提供しています。彼は、9月11日の音吉二世に関する報道を見て「それに呼応して投稿した」とはすでに第7章「音吉の上海時代」の冒頭で紹介しました。この時、彼は「今を去る20年前、中国人と親しく付き合う内、自分の出身が尾張であることから」と、音吉の話に及び、その活躍ぶりを投稿したという意味のことを紹介しました。

この時の“浪越巌”なる人物の投稿は、そのあとのくだりで、退車主人について次のように情報を提供しているのです。(以下田中啓介著『奇談・音吉追跡』より)

貴社日報四百六十九号、備中倉敷退車主人の山本音吉の出来事を郵送され報道されたのを読んだ。その為私は昔のことを思い出して、聞いたことを貴紙に投稿して退車主人に一読頂ければ、他日の参考になることがお分かりになると思う。

と前置きした後、今までに紹介した本文「今を去る二十年前、安政戌午巳未《1858~1859》の年、私は肥後にあって……」と馮鏡如・沈大動などと友達付き合いをしたことを語り、そのあとに彼は、次のように続けています。

私は退車主人の全文を読んでいない(十三、十四日に続報が載りこの投書はそれ以前のもの)が、先んじて寄稿したのは、必ずその続報と符合すると考えるからである。

また、恐らく退車主人とは林氏であろう。翁(林氏はかなり老人?)は以前に人車の転覆に逢ったとのことを東京新聞で見たことがあり、主人もまた奇男子で、以来退車の号を用いているのではないか。

浪越巌なる人物は、続報を待つのではなく、先回りして過去の思い出を投稿したのです。「これぞ、かつて、かの中国人が語っていた音吉のことに違いない」と。

そして、彼は続けて「また、おそらく退車主人とは林氏の事であろう。」としています。

この記述は、もし違っていた時のことを考えれば、かなり勇気のいることです。彼は、敢えて個人名を出すことによって、感動の大きさを伝えていると言えます。

この“浪越巌”なる人物が予見した林氏とはどんな人物であったのでしょう。

それに応えて”退車主人”は「林孚一であることが明白」とは、太田健一氏の前掲、『第25号 倉敷の歴史』で指摘されるところです。

太田氏は、田中氏の著書『奇談・音吉追跡』によって「林孚一であることがほぼ明白となる。」とし、さらに「陶亀仙史を名乗る浪越巌は、実名は不明ではあるが、様々な分野で活躍してきた人物にとって、退車主人が直ちに倉敷の薬種商林孚一であることが推測できたものと思われる。」としています。

おそらく『大阪日報』も、林氏が退車主人の号を用いていることは承知しての掲載と考えられます。

この“退車主人”こと林孚一(1811-92年)とは、倉敷の薬種商の8代目で、倉敷にある源十郎記念館のパネルによれば「勤王の志士や天狗党を支援し、全国に幅広い人脈を持ち、維新後は地元の窪屋郡長などを務めるなどした。」と紹介していて、地元では誉れ高き名士です。

太田氏の見解も、「以上の経緯から、音吉二世の帰国作戦は渾大防益三郎・野﨑武吉郎・林孚一の三者の協力によって進められたと断言できる。恐らく、6月20日以降の時点で、一連の揃った書類を武吉郎が孚一に見せ、有効なる方法として『大阪日報』へ投稿掲載を選択し、一挙に世論に広く訴える手法をとったものであろう。」と記されています。

はたして、この一連の報道の反響は如何なものであったのでしょう。また、音吉二世にどのような影響を与えたものでしょうか。

(3)日本人山本乙吉の誕生

① 日本国籍の取得

それから2年後の1879年、音吉二世は横浜に来ます。前掲『奇談・音吉追跡』112ページによれば「オトソンが明治12年4月横浜に来て、6月日本へ入籍願いを提出し・・・・・」とあります。

これはおそらく、4月に一度下見かそれとも不備があったのか上海に戻っていることを示しているものと思われます。

そして、再び横浜に来て入籍申請を提出したのでしょう。

この申請書が下記の如く、6月18日の『東京日日新聞』2259号に掲載されました。

〇尾州知多郡の産にして 四十年前に亜墨利加へ漂流したる山本乙吉の子ジョン・ダブリュー・オトソンは 此たび帰朝して神奈川県へ入籍願いを出したり その願書に曰く。

入籍願

私儀日本人民の籍に入り 神奈川県へ入籍奉り願い度 抑私父は 日本人民にして 山本乙吉と申す 尾張国知多郡小野原(小野浦の誤り)村の者にして 常に東京名古屋の間に 船乗りを業とし罷り在り候處 凡そ四十年前 航海の折柄 暴風に逢い 遂に米国に漂白し 是にて私父及びその他二名の者 亜米利加印度人の為に助られ 其の後父他 英人の救助により 日本へ携拌いたし呉候處 其時日本の法律として 凡そ何人にても日本人民たるもの 一旦本邦を去る時は 再び帰るをゆるさず 且つ帰国するも死刑に行わるるの法あれば 已むを得ず同船にて上海へ携えられ 暫く同處に在住し 其の後同處に於て私の母なる者を娶り 千八百六十三年上海を去り シンガポールに赴き 其の後同處にて鬼籍に入り候 兼ねて私の父存命の節より 私義は日本国へ帰り 日本人民の籍に入り 当県へ入籍仕り度 此の段何卒御領承成し下され度く候様奉り候 再拝謹言

ジョン・ダブリュー・オトソン

神奈川県令殿

この入籍申請書は、7月24日付を以て聞き届けられ、音吉二世は晴れて日本で山本乙吉と名乗ることになります。

実に、父親音吉がモリソン号で日本を目指した1837年から数えて42年の歳月が経っていました。

それにしても、この申請書の文面を見て、はたして音吉二世が書いたものなのか疑問に思うことです。なぜならば、わずか二年前、彼の日本語の能力はほとんどないに等しく、益三郎の書状には「言語通じず聾唖者と相対」と記述されていることからの疑問です。

太田氏は、このことを示唆しておられるのか自身の論文の末尾に「野﨑家文書では、大阪日報(明治12年に大阪毎日新聞となる)掲載以来、渾大防の動静を示す史料を見出しえていないが、唯一つ興味ある史料が存在している。」と前置きして、次のように記されています。

それは「在児島郡 小西彙」が明治12年6月23日「山陽新報社」に投稿したもので、6月18日の東京日日新聞の記事(雑報蘭)に関連し、明治12年の大阪日報の記事とも合わせて、「小野浦村亡山本乙吉ノ子ジョン・ダブリュー・オトソン」に関する「詳細の顛末」を「模写シ貴社ニ投ス」というものであった。

当時、野﨑家には十八歳になる小西増太郎が奉職しており(この年、ハリストス正教徒になる)、「彙」と記して、児島郡に居住する小西が収集して取りまとめたものであると主張している点から、投書の主人公は、増太郎の可能性がつよいと推定されるが、その検証も今後の興味ある課題である。

と、手掛かりと課題を提示されてこの論文を結ばれています。

ここで登場する「小西」とは、太田氏自身が著されたドキュメンタリー『小西増太郎・トルストイ・野﨑武吉郎—―交情の軌跡』に登場する、その名も表題通りの小西増太郎であろうとしています。

小西の後に続く「彙」という字の意味は、辞書を紐解いてみると、「たぐい、なかま、同類のもの」の外に「あつめる、あつまる、あつまり」の意味があると出ています。

従って、当時、野﨑家の書生のような身分で武吉郎に仕えていた彼が、主人の指示で、一連の書状をまとめ上げ『山陽新報社』へ持ち込んだものと考えられます。

実際、この一連の書状が同紙で報道されたか否かは確認が取れてはいません。ここで太田氏は、その後、渾大防益三郎が音吉二世と連絡を取り合った史実がないのが不思議なこととしながらも、この小西彙がどのような意味を持つのか問題を提起されているのです。

② 早くも3年後のイギリスへの帰化申請

日本の土を踏み、入籍を果たした音吉二世は、やっと父親の願いをかなえます。おそらく感動に浸ったことでしょう。

しかしそれも束の間、父音吉が夢にまで見た桃源郷のような日本は、彼にとって、奇妙な仕来たりや、因習に泥(なず)む全く住みにくい世界でした。しかも、うまく日本語を話せない彼にとってはなおさらの事でした。

さらに現実は、彼の人生を決定づける容赦のない試練を突きつけます。彼は日本入籍にあたって、あまりにも楽天的で不用意であったのかも知れません。

次に音吉二世が史実に現れるのは入籍3年後の1882年(明治15年)の事です。

彼は、住所を神戸に移し、キルビー商会に籍を置いていました。田中氏の『奇談・音吉追跡』の記すところによれば、「10月、在神戸鉄工所ジョン・ウィリアム・オトソンとして、明治政府にイギリスへの帰化願を提出」と「ジャパン・ディレクトリー(幕末明治在日外国人及び機関の名鑑)」の記述を引用しています。

音吉二世は、横浜に入籍後、神戸に移動し、エドワード・チャールズ・キルビーが経営するキルビー商会に所属していて、わずか3年後に、なんと彼は「英国人の権利を復権したい」と、イギリスへの帰化申請を提出しているのです。この申請は、音吉二世が日本に来て、期待とは裏腹に失望した日々を送っていたことを表しています。

彼の申請は、翌年審議の結果、はかなくも却下されてしまいます。音吉二世の身に何があったのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?