『ベッテルハイム伝』 第5章「パリ発“高札を撤去せよ”」

(1) 岩倉遣欧使節団

① 「五榜の掲示」の高札

1873年(明治6)2月24日、日本ではその日「五榜(ごぼう)の掲示」の高札が取り払われました。

この「五榜の掲示」とは、明治元年に新政府が江戸幕府からの政変で、民衆の動揺を抑えるために、太政官(現在の内閣府に相当)より発せられた生活規範五箇条(五札ともいう)です。

その五箇条とは、

第一条、基本的な道徳すなわち五倫の道の奨め。

第二条、徒党・強訴・逃散の禁止。

第三条、切支丹邪宗門の禁制。

第四条、外国人への殺傷の禁止。(尊王攘夷のもと戦った志士の抑え込み)

第五条、士分の本国離脱の禁止。(1871年10月、すでに撤去済)

この五箇条のうち、一~三条までは江戸幕府の方針を継承していて、特に新政府が改めて強調したかったのが第三条「切支丹邪宗門」の禁制の継承です。

維新後、明治政府は天皇を頂点に皇国日本の旗印のもと、近代国家建設に着手します。すなわち国家神道の推進です。新政府の大義は、幕末に起こった復古神道に始まり、それがやがて“尊王攘夷”の合言葉と化し、さらに討幕派結束のよりどころとなるのです。

徳川幕府を倒し、明治新政府を樹立した中枢が最初にやり玉に挙げたのが仏教です。仏教は、日本古来のものではなく、しかも「日本の文明をないがしろにしている。」と、神仏分離令など、いろんな形で仏教の排斥をはかります。復古神道を図るため、攘夷の対象を外来の仏教に置き換えたもので、これが1868年(明治元年)頃より「廃仏毀釈」となって沸き起こりました。

尊王攘夷の合言葉で打倒徳川を目指した薩長公家による明治新政府は、実際鎖国などは「無理なこと」と、すでに現実路線に切り替えていました。この高札の第四条「外国人への殺傷の禁止」は、この豹変ぶりを危惧し、勤王の志士のいわゆる草莽の士の暴発を戒めたものです。

この条項の中で、新政権が最も頭を悩ませたのが第三条「切支丹邪宗門の禁制」、すなわちキリスト教の浸透です。

それは、日本の近代化の指南役が西洋先進国からの、いわゆる“お雇い外国人”で、彼らは大概、敬虔なクリスチャンであったことです。

明治新政府は、近代国家建設のために、江戸幕府とハリスとの間で結ばれた「日米修好通商条約」は、当然継承されていました。

新政府が頭を悩ませたのは、その中の信仰についての第8条です。ハリスが望外の喜びとしたその条項は「アメリカ人が適当な礼拝堂を立てる権利と、アメリカ人がその宗教を自由に行使し得ること、ならびに、日本人が踏み絵の風習を廃止することを規定するものだった」とは、前章で紹介したところです。

ここには、日本人に対して、キリスト教禁教政策を維持しつつ、アメリカ人の宗教活動を認め、しかも“踏み絵”による冒涜はやめるという内容です。

この条項により、交易や文化の交流が堰を切ったように進んだわけですが、そのために、アメリカ人が日本文化に感銘を受けたり、逆に日本人がアメリカの科学技術の高さに驚いたりするうち、自ずと信頼関係が高まり、その根底にある宗教観にも感化される人々も生じてくるわけです。

また、この条項は、禁制下にあった隠れキリシタンなる人々にも、夜明けが近いと希望を与えたことに違いありません。

しかしながら新政府は、あくまで天皇を頂点とする国家神道による近代国家の建設を標榜します。従って「五榜の高札」によって、民衆が彼らに感化されることのないように禁教政策の意思表示が必要で、厳しく継続を周知していたのです。

当時の明治政府の意思を端的に表した事件があります。1870年(明治3年)に起こった、長崎の「浦上4番崩れ」といわれるキリシタン弾圧事件がそれです。

この事件は、肥前浦上村(現長崎市)で、寺請け制度の義務を拒否したために、全村3,400人が流罪となり、西日本20藩22ヶ所に幽閉されたというものです。

ここに明治政府は、キリスト教に対して、上層部では暗黙のうちに容認しつつも、下層部の民衆には厳罰を持って取り締まるという大きなギャップを抱えることとなります。

② 高札の撤去

ところが、その高札が1873年2月24日(明治6)、唐突に取り払われたのです。

すなわち、日本におよそ300年の長きに渡り、厳格に続いてきた「キリシタン禁制」がこの日を以て解かれたということになります。

新政府となっても、旧態依然の宗教政策が維持されていました。それが海外からの厳しい批判に晒されたとはいえ、激しい議論の末という訳でもなく、前触れもなく取り払われたのです。

この高札の撤去は、まかり間違えば、草莽の攘夷論を呼び覚まし、戊辰戦争の二の舞を起こしかねない大事件化する要素は充分にありました。ところが、大きく取り扱われることはなく、さりげなく取り払われたことにより、意外なほど何事もなく過ぎてしまいました。

いったいだれがこの高札撤去という、当時にしてみれば、高度な政治的判断を下したのでしょう。

このことから「高札の撤去」の判断を下したのは、当時の顔ぶれからみると、おそらくこれは、当時右大臣の地位にいた岩倉具視からの指示のほかは考えられません。

当時の岩倉は、右大臣を努める一方で輔弼(ほひつ=天皇の代弁者)でもあり、国家神道の先頭に立ち、旗振り役でもあって、自他ともに認めるナンバーワン実力者でした。

従って、このような積年の、はれ物に触るような問題の廃止変更は、薩長土肥の新政府の束ね役でもある岩倉しか実行不可能ではなかったかと考えるのです。

また、このようなことが、朝廷側から、いささかの批判や反対の意見もなく、さりげなく行われたことも、彼の判断であったことを裏付けてもいるようです。

しかし、当の岩倉はヨーロッパを視察途中にあり、すでに横浜を発って14ヶ月過ぎた2月24日のことで、ブリュッセルを経て、オランダのハーグに到着する日でもありました。

そこで、この視察旅行中の彼に、そんな判断ができたのか、この章では追ってみたいと思います。まさにさりげなく取り払われた高札の真相には、意外な巡り合わせが待っていました。

③ 遣欧使節団の派遣

江戸幕府を打倒した当時の日本(明治政府)は、近代国家建設のため、海外に大型使節団の派遣を決めます。全権大使には、右大臣の岩倉具視をあてた、いわゆる岩倉遣外使節団と呼ばれるものです。

この顔ぶれを見ると、大使の岩倉(当時43歳)以下、副使に木戸孝允(39)、大久保利通(42)、伊藤博文(31)、山口尚芳(33)、の4人と明治新政府の主要メンバーを二分するような錚々たる面々です。

それに各省代表として、宮内省から東久世通禧(ひがしくぜみちとみ=39)、司法省から佐々木高行(42)、兵部省の山田顕義(28)、文部省からは田中不二麿(27)、大蔵省の田中光顕(29)、造船頭に肥田為良(42)の各省庁代表の6人の理事官が選ばれています。

また、大使、副使、それに各理事官には、彼らを補佐する通訳および書記官など、それぞれの部門の俊秀36人が選ばれ随行します。

さらに、この使節団には、幹部要人の私的な随従者や留学生62人も同行します。(注-1)

随行員の中で注目される人物を見てみると、すでに2度の海外経験を持つ田辺太一(41)や福地源一郎(31)がいます。

それに、1860年、日本最初の遣米使節団のとき、現地で人気者であった立石斧次郎、彼は当時17歳でしたがすでに29歳になっていて、今では姓名も変わり長野桂次郎と名が改まっていました。

何礼之(がのりゆき=32)は、在日中国人末裔の唐通詞、独自に英語を習得していました。彼は、副使山口とともに宣教師グイド・フルベッキの門下でもあります。

林薫三郎(22)と後発隊の沼間守一(28)は、宣教師のヘボン塾で学んでいます。

そして、久米邦武(33)は、古賀謹一郎に学んだあと藩政改革案を立案した人です。彼はこの才を買われて、使節団の『米欧回覧実記』の見聞録の執筆が課せられています。

まさに明日を担う日本人の精鋭108人がアメリカ丸に乗船し、最初の訪問国アメリカはサンフランシスコを目指します。

さらにその後、補充要因として、塩田三郎、由利公正など後発隊17人と、最初の訪問国アメリカで、新島襄や畠山義成、吉原重俊3人が加わり、総勢66人の大使節団となって欧米を駆け巡ります。

この使節団の目的は、かつて西洋各国と取り交わした「修好通商条約」の改正への予備交渉(注―2)と、近代国家建設に関わるあらゆる分野での視察、友好親善をはかるもので、国を挙げてのものとなりました。

従って、その行程も、アメリカをはじめイギリス、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、デンマーク、スウェーデン,イタリア、オーストリア、スイスと欧米先進12ヶ国を網羅するもので、それを計画では、10ヶ月で巡る予定としていました。

使節団は、各国で歓迎をもって迎えられ、大いに実りあるものとなりました。

各国との視察、友好親善では、製鉄・造船に始まり、武器などの軍需産業、金融に通信や郵便事業、それに教育制度と、それぞれに大変な成果を得て帰ってきます。

しかし、この使節団のもう一つの目的、条約の予備交渉では、最初の訪問国、アメリカとの交渉につまずき、予定を大幅に超える1年9ヶ月を要する長旅となってしまいました。

ところが、このアメリカでの遅れは、一面、歴史の摂理がはたらいたと言えなくもないのです。すなわち、この時間のロスが、パリにおいて、きわどいタイミングでひとつの邂逅が実現したからです。

④ 図らずも同船したゴーブル

使節団を乗せたアメリカ丸が横浜港を出たのは、1871年12月23日(明治4年11月12日)のことでした。

この一行には、最初の訪問国、アメリカの駐日公使デロングが案内役を買って出ています。

そのアメリカ丸には、何とあの宣教師ゴーブルも、一時帰国するために乗船していました。その時の彼は、夫人エルザを病気療養のために、前の年の11月、アメリカに帰国させていて、宣教活動に一区切りつけての乗船でした。

彼が夫人と同行できなかったのは、日本における最初の和訳聖書『摩太福音書』(マタイ伝)の出版に奔走していたためで、1年遅れとなってしまったのがこの偶然を生んだことになったのです。

ゴーブルにとって、この使節団との遭遇は、日本での活動の締めくくりにはふさわしく幸運なものであったと思ったに違いありません。

それと言うのも、アメリカから日本へやって来た時も、サムパッチ(仙太郎)と言う日本人と同行していたことを思い出し、今回の帰国でも、日本人と同行できたことに、ひたすら感慨を持ったことと。

それも話し相手は、日本政府のお歴々であり、将来有望の若者たちです。

おそらく彼のことなので、だれかれ構わず話しかけていたのでしょう。それでも彼には、どんな日本人にも対応できる日本の文化を習得していました。また、西洋のものを日本風にアレンジして提案し、受け入れられてもいたので話題には事欠かなかったに違いありません。

一方日本の使節団員は、彼の行動を苦々しく思う団長はじめ東久世や佐々木のキリスト教禁教派(保守派)と、談笑に応じる大久保、伊藤の容認派(開明派)が居ました。特に伊藤は、留学経験もあり、英語ができたことから結構に話が弾んだものと思われます。それに団員の中では、通訳を勤める何、田辺、福地や、それに若い林などは、上司に気兼ねながらも、忍びがちにゴーブルの話に聞き入ったことと思われます。

後々この使節団を概観してみるに、自由闊達に西洋文明を取り入れようとする開明派と、神道を国の精神的支柱に興そうとする保守派を顕在化させたことにあるようです。それが外国の地であったために何事もなく、その対立を吸収できたようにも見ることができそうです。

⑤ アメリカ上陸 逆風を受ける保守禁教派

使節団一行が海外に第一歩を標したのは、アメリカはサンフランシスコ、1872年1月15日(明治4年12月6日)のことです。

太平洋を23日間、長い船旅とはいえ帆船時代と違って、隔世の感があります。

彼らは、大歓迎で迎えられます。一行は、いろんな文明の利器やシステムに驚愕し感動します。そしておよそ半月滞在の後、大陸横断鉄道に乗り、首都ワシントンを目指します。

その途中、ソルトレイクシティーで大雪のため18日間の足止めとなります。その間ここで、佐々木の保守派と伊藤の開明派の議論が先鋭化します。

伊藤は「条約改正はキリスト信奉する国民でないと達成できない、何事も欧米風の風俗習慣にしなくては、わが国の独立は無理だ」と言う開明論を主張します。ここには、これまでに至る旅程中、ゴーブルや同行の公使デロングらの「キリスト教国の文明開化の状況をとくと見て行って下さい。」というような進言があったものでしょう。

これに対して、強硬なキリスト教禁教維持派を代表する形で佐々木は「独立国の特有の精神まで犠牲にし、独立せんとするはこれ独立にあらず、彼に降参し、付属国となるなれば、いよいよその精神ならば苦心は無用、早く欧米州に熨斗(のし)を付けて渡す方安心ならん、その時至らば、真に日本人は死してのちやむなり」と激烈に反論しています。(泉三郎著『誇り高き日本人』109頁)

ここで、強硬なキリスト教禁教維持派とは、もちろん公家の大使岩倉や宮内省東久世道禧の主流を占めるメンバーです。

大使岩倉も、日本人の心意気を見せてやろうと奮い立って日本を出発したものでしょう。またその対策も、それなりに講じてきたと思っていました。

しかし、そんな彼も、シカゴでは象徴でもあった髷を下ろし、洋装に衣替えしています。これなどは一行にとって一大事件と言えるものでした。

事の真相は、彼らがシカゴに着いたとき、ラトガーズ大学に留学させていた岩倉の二人の息子が迎えに来ていて、彼らが口をそろえて言うには「父親がもてるのは何よりもその珍妙な髪形のせいであり、エキゾチックな和服のせいであって、それはむしろ見世物的好奇心の対象であり、開花を目指す新生日本の代表としてはよろしくない」と苦言を呈したからとも言われています。(同109頁)

しかし、保守派佐々木は、ここでも「是は開花の米国風邪ひきたるかわからず・・・・」と日記に認めています。(同117頁)

⑥ 予想外の条約交渉

2月29日(旧暦1月21日)、ワシントンに着いた一行は、ここでも大変な歓迎でもって迎えられます。

グラント大統領の謁見に始まり、その夜の大統領主催の晩さん会や、国会議事堂での大使岩倉の演説など、いずれも予想以上なものでした。

その歓迎ぶりに気をよくした使節団首脳は、このまま「条約改正の本交渉を始めれば案外うまくいくかも」と、交渉窓口の国務長官フィッシュに持ち掛けます。

フィッシュは、「条件さえ整えば」と、日本国元首すなわち「天皇の委任状をお持ちか」と、その有無を確認します。

使節一行は、もとよりそのような準備もなく、岩倉の顔で十分とでも思っていたのでしょうか、ここに外交の未熟、国際法の無知をさらけ出してしまうことになります。

それでも、アメリカの好感触に、この機を逃がしてはならないと大久保と伊藤が取って返し、委任状を持参することになります。

その間に交渉を進め、彼らが国家元首である天皇の委任状を携えてきたときには調印するばかりにしておこうとするものでした。

かくて大久保と伊藤は日本へ舞い戻り委任状を取りに、そして岩倉はじめ木戸・山口は、アメリカ領事の森有礼(1847-1887年)とともに日米交渉に臨むこととなります。

この日米交渉に至る一連の動きの中で、日本は委任状のこともさることながら、アメリカのしかけた宗教論争に日本側は愕然とします。

その模様は、山本秀煌著『近世日本基督教史』810~11頁に記されていて、以下のようにたどることができます。(以下「」内は同書よりの引用文)

日本の条約改正交渉の提案に快く応えた国務長官フィッシュは、その主な改定の中で、先ずは人権問題を提起します。

彼は、アメリカ代表として「日本が治外法権を撤去せんことを望まるるは固より正当のこと」としながらも、「宗教制度及び基督教禁制高札に関して質す所あり」と、日本の宗教政策は「由々しき事態である」と、彼らに対する歓迎ぶりから一転して条約改定には、そのキリスト教禁制の改定がまず必要と単刀直入に提起します。

これに対して、大使岩倉は「我国数百年の仕来(しきたり)に従い、切支丹禁制の高札は未だ撤去せざるも、此の数年来は禁制を施行したることなく、今や高札は死法にして宗教上の信仰は自由なり」と答え、封建時代のような野蛮なことはしていないと応じます。

ところが、その岩倉大使の主張を遮って、アメリカ駐日公使のデロングは、次のように反論したとあります。

彼は「最近神戸にありし市川栄之助夫妻捕縛事件を挙げて大使の答えを難じ、条約改正に先んじて高札撤去を断行せざるべからずの理由を詳論せり」と、日本の現状は「大使の言うことは、全く違う」と論戦に割って入ったというのです。

デロングは、最近日本の神戸で起こった事件、市川栄之助がキリスト禁教令に触れて、夫妻とも逮捕監禁されたこと、さらに彼は、日本のいたるところに「掲げられている高札に記された掟が民衆に対して厳格に施行されている」ではないかと、いまだ進行形であると、具体的にその例をあげて指摘したのです。

彼は、このことを神戸の宣教師のグリーンとギューリックから聞き、助けを求められていました。デロングはここぞとばかりに、それを盾に口をはさんだのです。

この市川栄之助は、宣教師グリーンとギューリックの日本語教師なのです。そして、彼らは、栄之助から、高札に書かれた「切支丹邪宗門之儀は堅く御禁制たり」という条項の意味を解説されてもしていました。

デロングは、この場で、日本の禁教政策が未だに野蛮かつ広範囲に行われていると、実例を挙げて生々しく語ったのです。

大使岩倉も、このデロングの突然の抗議には言葉が継げなかったようです。

「大使らはこれに対していかなる答弁をなせしや明らかならざれど、切支丹禁制の条約改正に大妨害たるを覚り、高札撤去に黙諾を与えしものの如し。」と後に次ぐ言葉は紹介されていません。

使節団には、いまだキリスト教禁制派が多数で、その後の使節の行く末の多難を予期することとなりました。

ただここで、この会談により、高札が撤去されたのか、もう少し詳しく調べてみたいと思います。そこでカギを握るのは、やはりその当時、未だ捕らわれの身である市川栄之助の、その後の安否でしょう。

(2) 市川栄之助夫妻捕縛事件と『ミッショナリー・ヘラルド』の報道

① 市川栄之助の生涯(1831-1872年)

栄之助は、東京で貸本屋を営んでいた1869年に、たまたま巡り合った宣教師ダニエル・クロスビー・グリーン(1843-1913年)に道を教えたことが縁で親しくなり、彼の日本語の教師となります。

翌年グリーンは、神戸に移って活動することとなり、栄之助夫妻に同行を打診します。彼は快諾し、貸本屋をたたんでグリーンとともに神戸にやって来ます。

そしてグリーンは、神戸にプロテスタントの合同礼拝堂(教会)を無事に立ち上げます。

この神戸は、1868年(慶応4年)に外国人居留地が開かれて以来、良港を得たこともあり、発展を遂げていきます。従って居留地の住民にとって、礼拝堂の建設は悲願であったのです。

栄之助は、グリーンの近くに家を借りて毎日通って日本語を教えていきます。

そして、そのまた翌年には、礼拝堂活動拡充のためにオラメル・ヒンクル・ギューリック(1830-1923年)が神戸にやって来ます。

彼にも、栄之助は日本語を教えることとなります。

ところが、彼とその夫人まつは、キリスト教禁教令を犯したとして、逮捕されてしまいます。1871年6月30日(明治4年5月13日)のことでした。

栄之助は、外人礼拝に出席していたため、キリスト教を信仰した容疑がかけられたのです。そして、京都の弾正台(だんじょうだい)に送られ監禁されてしまいます。

この捕縛事件は、岩倉使節団がアメリカに向け出発する、ほぼ半年前のことです。

グリーンら宣教師たちは、この無謀な行為をアメリカ領事館に訴えます。アメリカ領事は、兵庫県知事中山信彬に抗議し、釈放を求めましたが、結局、彼が晴れて自由の身となることはありませんでした。

栄之助は、キリスト教の信者であるかどうか厳しく取り調べられ、ついに1872年11月25日(明治5年)獄死したというのです。一説には、処刑されたともあります。

それは、実に、岩倉大使がワシントンで日米会談した8ヶ月後のことです。

この栄之助夫妻と宣教師のかかわりから、受難に至る経緯は、グリーンとギューリックが書簡をアメリカンボードに送っていて、機関誌『ミショナリー・ヘラルド』(以下、単に『ヘラルド』と表記)に逐一掲載されていきます。そのため、この出来事が広くアメリカ人の知られることとなります。

当然、国務長官フィッシュは、公使デロングから報告も受け、また、その『ヘラルド』の記事も読んでいたことでしょう。

その『ヘラルド』の記事は、現在塩野和夫訳・解説『禁教国日本の報道 「ヘラルド」誌(1825―1873年)より』に詳しく記されています。

② 日本語教師市川栄之助にかかわる『ヘラルド』の記事

この『ヘラルド』に栄之助が登場するのは、1870年9月号です。同誌は、その年の6月14日付のグリーンの書簡を掲載していて、その中に彼が紹介されています。

グリーンは、初めての日本からの発信であるとことわって神戸に無事着任したこと、教会建設に奔走している様子、それに使用人として日本語教師と調理人のいることを伝えています。

この書を著わした塩野氏の解説では、その「日本語教師が市川栄之助とその妻まつ(1833-1909年)とし、調理人が大坪正之介である」と紹介しています。

そしてその翌年の7月号で、グリーンが日本の宣教状況を、また、新たに赴任したギューリックが「一人の日本人教師を雇い、体系的に日本語の学習を始めた」と、いずれも3月16日付の書簡を発信しています。

それからほぼ一年経った1871年10月号では、日本関係記事を二つ載せていて、一つ目の記述は、執拗な日本政府のキリスト教迫害に対して、条約を結んでいる国々は、条約改正を機に圧力をかけるべきと、今年の7月1日が期限を向かえる「日米修好通商条約」をさして、宣教師たちの声明文を載せています。(注―4)

署名は5月22日付で、グリーン、ギューリックはもとより、ゴーブル、ヘボン、ブラウンなど10人が名を連ねています。

そして、二つ目の記事が市川栄之助夫妻の逮捕を知らせる7月1から日にかけて書いたギューリックの3通の書簡です。

③ 市川夫妻捕縛を伝える『ヘラルド』10月号

『ヘラルド』10月号の日本関係二つ目の記事は、栄之助が逮捕されたことに、社説を述べた後、ギューリックの3通の書簡を詳しく報道しています。

この社説は、もちろん現場からの報告ギューリックの書簡を受けたものですが、その大意は、以下のようなものです。

日本は、過去の歴史により、禁教に至ったことから、今まで、アメリカの認識では、日本政府の敵意(禁教政策)はローマ・カトリックに向けられていて、プロテスタントが多くを占めるアメリカには適用されないだろうという楽観論を占めていた。だが今回の事件は、そうではなく「いかなるキリスト教にも向けられている」と言うことを改めて認識させられたとし、「これを早く阻止しないと、この国における宣教師すべての働きに非常な妨害と危険が降りかかるに違いない」と、宣教師を送り込んだアメリカンボードがアメリカ政府に向け、警鐘を鳴らした内容です。

そして、この社説に続いて『ヘラルド』は、栄之助夫妻逮捕直後の7月1日、8日、それに15日付ギューリックの書簡3通を掲載しています。

まず7月1日の書簡には、栄之助夫妻と宣教師であるグリーンや自分ギューリックとのかかわりを述べた後、彼の人柄や、自宅捜索する「断固たる役人の姿が記されています。先にも述べましたがギューリックのアメリカンボードへの書簡で、日本語教師としてきた人物を、ここで初めて“Yeinoski(栄之助)”であると紹介しています。

おそらくギューリックは、自分の書簡が当局により、検閲されたり奪われた場合のことをおもんばかって、わざと個人名を伏せていたのでしょう。

そして、この日の書簡には「一つの見方からすれば、宗教的迫害がこの時期に起こったことは、7月1日に予定されている条約改正に際し神の意図のようにも思われます。」とも記し、条約改正前に起こったことは、禁教を解くために良い材料を与えた事件であったと、楽観的な見方もしています。

次に、7月8日書簡では、アメリカ領事のフランク将軍にかけあい、兵庫県知事への働きかけを依頼するも、らちが明かず釈放される見込みのないことを嘆いています。

それのみならず「神戸と兵庫の知事中山」は、この問題に極めて強硬派で「18ヶ月前には長崎の知事で、4千人のローマ・カトリック信者の逮捕(長崎の「浦上4番崩れ」をさす)を実施した人物」と知事の前歴を披瀝し、栄之助夫妻は「一時的な留置場から、判決を受けるためのところに移されたようだ。そして、この国では妻は夫の罪過のために夫と共に罰せられます。」とも記しています。

さらに、帝国政府は、7月5日付の『兵庫新聞』に「宗教についての法律は厳格に守らなければならない。人々が誰かがキリスト教について彼らに話したり、信じるように彼らを説得するならば訴え出なければならない。」と、この事件を指して、もし勧誘等宗教活動があった場合、当局へ通報をしなければならないと、わざわざ布告を出し、キリスト教禁教令を厳格に行っている様子を知らせています。

そして7月15日の書簡には、グリーンと副知事と会見し、栄之助が最も過酷な弾正台に連れていかれたことを知り、絶望的な状況が記されています。

弾正台とは、「帝国に張り巡らされた秘密スパイ活動の組織であり、中央政府の最も敏腕な部門の一つ」だからです。彼らは最後の望みを託し、アメリカ公使へ直訴に出るのです。

「私たちはこの件について、横浜にいるアメリカ合衆国公使C・E・デロング氏に審議を求めましたが、私たちが栄之助と再会できる可能性はきわめて低いのです」と。

そしてここでも、彼は「この事件が禁教の性格をアメリカ合衆国公使に理解させ、来る7月の条約改正に決定的な行動を」と望みをつないでいるのです。

④ 大使の随行員、兵庫県知事中山信彬

この逮捕劇は、前述したように6月30日のことで、岩倉使節団が欧米に向かうおよそ5ヶ月前のことです。それゆえに、アメリカ公使デロングはおろか国務長官フィッシュも、この『ヘラルド』の記事は読んでいた可能性は高く、日米交渉の場で、こういった経緯を踏まえて発言していたものでしょう。

従ってデロング公使は、日本の大使に「何をいまさら、こんな事件が起きているのに、日本の禁教政策が死法だとは言わせない」と、いったところでしょう。

そしてさらに、この件について、使節団にとって、都合の悪い事態があるのです。

それは、市川捕縛事件の発端を開いた当事者、兵庫県知事中山信彬が、この使節団のメンバーに加わっているのです。

彼は、兵庫県知事の肩書で、しかも、大使岩倉の随行員としての参加ですから、結構中枢にいたと思われます。

この事実は、フィッシュ国務長官は知らなくても、デロング公使は長い航海を共にしてきた仲なれば、市川夫妻の逮捕の命令を出したのは、この中山と知っていたに違いありません。

何とも言いようのない気まずい雰囲気が日米双方に漂ったことでしょう。

いくら大使岩倉が日本の第一の実力者と言っても、このアウエーでの場で「それは内政干渉である。」とはさすがに言い出せなかったのでしょう。

先に述べた岩倉大使と、フィッシュ国務長官との日米交渉で、高札の問題が話し合われて、岩倉大使が撤去を容認したような書きぶりでしたが、もしそうであれば、市川夫妻に対する処遇は、その後、もう少し穏便で慎重に扱われたはずです。それが、彼は、この一件とはかかわりなく、無残にも獄死と言う、なんともおぞましい事態となっています。

すなわちこの会見後に、岩倉はじめ使節団の面々が日本に向けて、何らかの対策を採るように発信した形跡はないのです。もっと言えば、彼らは、「これはとんだ藪蛇であった」と言うぐらいのところだったに違いありません。

日本使節団にとって、まさに自縄自縛、交渉は暗礁に乗り上げ、中断を余儀なくされてしまいます。

そして、そうこうするうち、夏を迎え、政府要人はさっさと夏季休暇に入ってしまいました。

そんな折、イギリスから、日本人青年2人がやって来ます。尾崎三良(注―4)と長州出身の川北俊弼の2人です。彼らが使節団を訪ねて来た目的は、委任状の不所持もさることながら「最恵国条款(注―5)」を知った上での交渉か、と意外なことを忠告にやって来たのです。

大使岩倉はもとより使節団一行は、このような条項があることを知らず「はるばる遠方より、よく教えに来てくれた」と、交渉を断念することにします。

彼らは、大久保・伊藤の帰着を待ち、フィッシュ国務長官に交渉打ち切りを告げます。

彼は、冷ややかに「それは、日本側から持ち掛けられたもので、こちらは一向構わない」と交渉終了を了解します。

ここに日本は、日米交渉において「宗教政策」のカードを使う機会を失ったということでしょうか。

また一方のアメリカでも、アメリカンボードをはじめ宗教関係者の期待が大きかっただけに、失望もさぞや大きかったことでしょう。

彼らが次の訪問地イギリスに向かったのは8月6日(旧7月3日)のことで、実に、アメリカ滞在は、予定を大幅に超える6ヶ月有余にもなりました。

そして、漸くにして次の訪問国、イギリスに到着したのは同月16日のことです。以後彼らは、条約交渉を封印し、もっぱら親善・視察旅行に力を入れ、各地を巡ります。

(3) 衝撃な和訳聖書との出会い

① ウィリアム・カントン著『イギリス外国聖書協会正史』

イギリスに4ヶ月滞在の後、大使岩倉がパリに入ったのは、1872年12月16日(明治5年11月16日)のことです。

しばらくして、彼を追いかけるようにやって来たのがイギリス聖書協会員でした。彼は、いまだインクの香ただよう刷り上がったばかりの、日本語に翻訳された『約翰傳福音書』と記した聖書「ヨハネ伝」を携えていました。

その和訳聖書というのが、前章の終わり掛けに紹介したベッテルハイム三書『約翰傳福音書』、『路加傳福音書』、『使徒行傳』の中の一書でした。この時、この書は夫人バーリックによって、夫の願いを叶えるべく400ドルを添えて、イギリス聖書協会に発刊の依頼された、とも記しました。

しかし、イギリス聖書協会では、このベッテルハイム夫人の切なる願いに対して、はたして日本人以外によって仕上げた聖書の翻訳本が日本人に受け入れられるのかどうか自信が持てずにいました。そこで同協会は、とりあえず依頼された三書のうち『約翰傳福音書』のみの製本を、オーストリアの王立印刷所に依頼しました。

その『約翰傳福音書』がもうすぐ完成というそんなときに、思いもかけず日本からの使節団がやって来るニュースが入ります。同協会にとってみれば、この聖書の出来栄えを評価するまたとない機会と思ったに違いありません。

同協会員は、完成を待ちかねて、製本完了の報に接するや、急ぎその聖書を携え使節団を追って来たのです。

この時の模様は、1910年、ウィリアム・カントンにより著された『イギリス外国聖書協会正史』(原題『The History of the British & Foreign Bible Society Vol Ⅲ』492頁に、次のように記されています。

ベッテルハイム博士のシカゴでの晩年、かつて自身が行った四福音書と使徒行伝の琉球語の翻訳を日本人の助けを借りながら手直しをした。修正された翻訳原稿は、出版費用として400ドルを添えて本協会(イギリス外国聖書協会)へ遺贈された。岩倉使節団がロンドンに到着したときには、ベッテルハイム改訂訳『ヨハネの福音書』はまだウィーンで印刷過程にあった。江戸府知事がバイブルハウスを訪れた際、中国語の聖書を一冊と引照付きの英語の聖書を1冊購入したいと言われたので、それならばと進呈したところ大変喜ばれた。この時は残念ながら差し上げようにも日本語の書籍はなかったが、2~3週間後、使節団がパリに滞在中に、前述の改訂版が出版され、岩倉大使にM ・モノーとの会見の席でその一冊が贈られた。

岩倉大使は日本の主要人物の一人で、知的であり影響力もある。大使は喜ばれた様子で(この一冊の)ページをめくりながら「非常に読みやすいとの感想を述べ、この福音書以外には日本語になっていないのか」と本協会に訊ねられた。

また、大使の随行員の中に、『ヨハネによる福音書』について深い見識を持つ者がいた(この日本の若者に関する話は実に素晴らしく、言及せずにはいられない)。使節団からの助言を受け、本協会の翻訳委員会は、『ルカの福音書』と『使徒行伝』についても日本語版の出版を進めることを決定した。

カントンは、Ⅿ・モノーとの会見の席上で『約翰傳福音書』が大使岩倉に贈られたときのことをこのように記しています。

ここには、この聖書の著者がベッテルハイムであり、以前に翻訳した琉球語の改訂版であること、そして、依頼を受けた同協会が製本化に向けた経緯が語られています。この中には、ベッテルハイムが「シカゴで日本人の助けを借りながら」という日本人が登場し、注目すべき記述もあります。(注―6)

また、イギリス外国聖書協会がベッテルハイム夫人から製本化を依頼されたものの、日本人に受け入れられるか躊躇しながらも印刷に踏み切った様子も語られています。

同協会員は、ウィーン印刷所から完成の報を待ちかねて使節団一行を追ってパリにまで駆け付けた様子がうかがわれます。

この記述には、大使岩倉が「この一冊に喜ばれた様子で、ページをめくりながら『非常に読みやすい』と感想を述べ」と記し、その場が非常に和やかで、たがいに打ち解けた雰囲気が伝わってきます。

おそらく彼は、その聖書を他の同席した随行員に指し示しながら感想を求めてもいるのでしょう。随行員は一様に「これが日本人以外で著わされた書物か」と感嘆と称賛の声が上がったことでしょう。

この日本の使節団の反応が良かったことから、イギリス外国聖書協会は、ベッテルハイム夫人から送られた他の聖書『路加傳福音書』を同じ1873年に、『使徒行傳』を翌年に発行するのです。

使節団を喜ばせた、そのウィーン版『約翰傳福音書』とはどのようなものであったのでしょうか。

② 連綿体活字の聖書

表紙は、少し赤みがかった茶色地で、枠線内の右肩に明朝体で「明治六年癸酉新著」と発行年が、中央に大きく『約翰傳福音書』と連綿体と呼ばれる活字の表題、そして左下詰めに「東國宇院城阿度留布保流都方前版摺屋蔵活字」(ウィーンアドルフホルツハウゼンインサツショ)と印刷所名が表記され、さらに枠線外の右下隅には小さく「Japan.S.John.」を上段に下段に「1873.」と二行に付されています。この書の横文字はこの小さい二行のみで、あとはすべてが日本語なのです。

そして、ページをめくるとそこには、大使岩倉をして、「これは読みやすい」と言わしめた書体、連綿体活字により印刷されています。

この連綿体の文字とは、『広辞苑』によれば「草書や仮名の各字が次々に連続して書かれている書体。」とあり、すなわち文字が連なった続け字のことで、その書体をそのまま印刷しようとした活字を連綿体活字と言います。

この活字は、遠くオーストリアのウィーン王立印刷所で開発されたもので、日本語学者A・フィッツマイヤー(1808-1887年)が1847年、柳亭種彦の戯曲『浮世型六枚屏風』を日本文字とともに英訳して、ヨーロッパに紹介した時に用いられたのが始まりとされています。

この活字の特徴は、門脇清・大柴恒共著『日本語聖書翻訳史』(84頁)によれば「筆の起こしが活字の上方中央部に極細に置かれ、筆の末端を下方の中央近くにとどめているため、二つの活字を合わせると上下の文字が一筆書きのようになる独特な技法が施されている」と、活字そのものは一文字一活字としています。(写真参考)

拡大写真を良く見てみると、なるほど一文字一活字のように見えています。ここには当印刷所の技術の高さと、日本の文字へのこだわりに驚嘆せざるを得ません。

この活字職人には、19世紀後半、日本の芸術や美意識に影響を受けて起こった“ジャポニスム”の走りが見えるようです。

ジャポニスムとは、1867年に開かれたパリ万博に出展された日本の絵画(浮世絵)や和装に施された柄・模様、陶芸などに、現地の芸術家が触発された日本ブームのことです。

この日本ブームは、実際にはずっと以前から、このような毛筆文化の美しさもすでに認識されていて、その下地を作っていたのでしょう。

ちなみに1頁目の表題は「よはんのよろこび のおとずれこと つたえるのしょもつ」と読み、本文第1章1節は「はじめに かしこいものあり かしこいものは 神とともにいます」の書き出しです。

そして、この『ヨハネ伝』も、書き出しの「The Word」の訳は、現代訳の「言葉」ではなく「かしこいもの」となっていること、次の「God」を以前の沖縄での訳は「上帝(シャウテイ)」であるのに、ウィーン版では「神」という字が当てられていることは、聖書研究者の間で注目されるところとしています。

日本から遠く離れたこの地にあって、かくも精巧に印刷されたこの書物(聖書)を見た使節団一行は、わが目を疑うばかりに驚いたことと思われます。

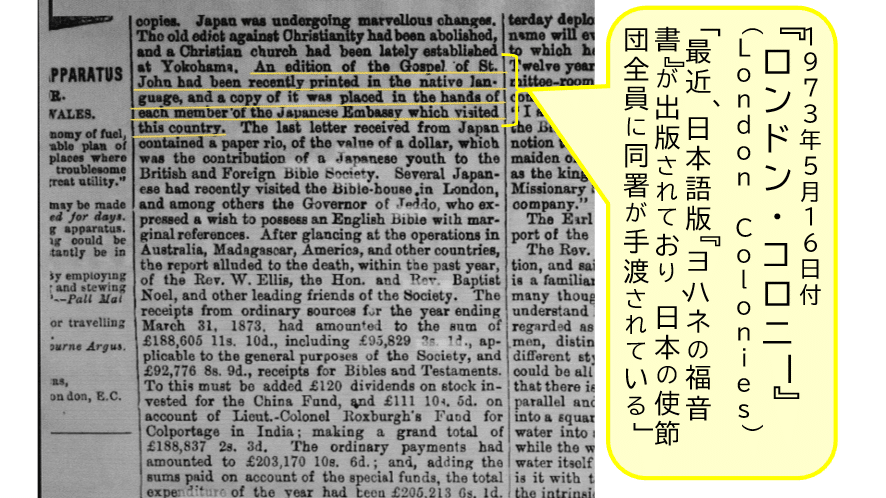

そして、このことは、ロンドンの新聞にも紹介されています。

同年5月16日付の『ロンドン・コロニー』紙によれば、同協会が「最近 St.

John(ヨハネ伝)の日本語版が印刷されて岩倉使節の各メンバーに渡された」と報じています。

さて、このカントンの記述で聖書贈呈は「モノーとの会見の席上、イギリス外国聖書協会を訪れた2~3週間後パリにて」とあります。

はたしてこのモノーとはいかなる人物か、2~3週間後とはいつであったか、疑問が残ります。

このモノーという人物は、おそらくフランス政府の要人であろうことは前後の文面から想像できますし、贈られた日付も、おそらく表紙に明記されている明治6年正月の比較的早い時期であったものと推察できます。

ただここで、もうひとつ日付について留意しておかなければならないことがあります。

③ 明治の改暦

それというのは、たまたまこの時、日本が太陰暦から太陽暦に改暦がなされたことです。日本政府は、それまでの太陰暦の明治5年12月2日をもってその年は終わりとし、翌日は太陽暦の明治6年1月1日とするという歴史的改暦が行われた年でした。

この布告は、前の月、すなわち明治5年11月9日(陽暦では12月9日)に出されたもので、布告から1ヶ月も経たずに、だしぬけに行われたのです。しかもこの荒業がほとんど抵抗もなく実施されたようで、これも不思議と言えば不思議なことでした。

この決定は、一説には、当時財政難に陥っていた大蔵省が、その年の12月分と翌年の6,7月頃に巡ってくる閏月をなくすことで、公務員の2ヶ月分の給料が節約できると、窮余の策とも言われています。

しかし当時、最も暦で不便を感じていたのは、外国にいる岩倉使節団であろうと思うとき、大使岩倉がここでも関わっていたと思えなくもありません。

外国に身を置く岩倉にとって、毎日毎日が「今日は日本では何日だ」と換算の日々であったことでしょう。

また、彼は、大使として視察旅行が長引くことで、経費がかさみ気兼ねであったことを考えれば、彼が一枚噛んでいたことは十分に考えられることです。

そこで、この改暦がどのように影響を与えたのでしょう。内情を探ってみると結構微妙な人の往来があったようです。

ただ、この『約翰傳福音書』の発行に関しては、別の意味でせかされたものの影響はなかったようです。

『約翰傳福音書』の表紙の写真を見れば、枠線内の右肩に明朝体で「明治六年癸酉(きゆう)新著」と発行年が明記されています。もっとも書籍の発行日は、1ヶ月前倒しはざらなことで珍しくもありませんし、明治6年が凡そ1ヶ月早まるわけですから表紙の表記には支障は出ません。それで印刷所の当初の予定には「明治六年癸酉新著」明治6年元旦は、太陽暦では1873年1月29日のはずと、発行日はこの日に照準を合わせていたものと思われます。

④ カントンの言うOsaki Niisima(オサキ・ニイシマ)とは

さて、このウィリアム・カントンにより著された『イギリス外国聖書協会正史』で、特に注目されるのが「大使の随行員の中に、『ヨハネによる福音書』について深い見識を持つ者がいた(この日本の若者に関する話は実に素晴らしく、言及せずにはいられない)」のくだりです。

すなわち、このくだりを読むと「大使の随行員の中に『ヨハネによる福音書』について深い見識を持つ者」がいて、あたかもこの若い日本人の解説により、大使岩倉の「これは読みやすい」という発言を引き出したような表現になっていることが、どうにも気になるところです。

そして、カントンは、カッコ付きながら「その若者に関する話は実に素晴らしく」と、その若者の名前をOsaki Niisima(オサキ・ニイシマ)」であると紹介し、さらに続けて、彼の素晴らしい経歴には「言及せずにはいられないと」してその後、彼の生きざまを詳しく記述しています。

すなわち、カントンは、大使岩倉に『ヨハネによる福音書』について、イギリス聖書協会員との中に入って説明に当たったのは、オサキ・ニイシマとしています。いったい彼が言う怪訝な名前、オサキ・ニイシマとは誰のことでしょう。

そこで、今一度、イギリス聖書協会員から大使岩倉へ聖書が手渡された時の様子がどのようであったか、その『イギリス外国聖書協会正史』の原文492頁を改めてみていきたいと思います。

訳:岩倉大使は日本の主要人物の一人で、知的であり影響力もある。大使は喜ばれた様子でページをめくりながら、非常に読みやすいとの感想を述べ、この福音書以外には日本語になっていないのかと本協会に訊ねられた。また、大使の随行員の中に、『ヨハネによる福音書』について深い見識を持つ者がいた(この日本の若者に関する話は実に素晴らしく、言及せずにはいられない)。使節団からの助言を受け、本協会の翻訳委員会は、『ルカの福音書』と『使徒行伝』についても日本語版の出版を進めることを決定した。

この翻訳家岩田氏の解説によれば「カントンのこの記述は、下線部分の“one of the attaches(随行員の中にひとり)”と“a young Japanese(若い日本人)”さらに“whose story(その人の物語)”は、3文節共に同じ人のことを言っていて、とても素晴らしすぎて省略できない=too beautiful to omit,」としています。

すなわち、ここでカントンは、この場に立ち会った若い日本の人“a young Japanese”とは「Osaki Niisima(オサキ・ニイシマ)」であるとして、「その彼は素晴らしい人生を送っていて省略できないから以下に続けて紹介する」と彼は、明らかに新島襄の半生を、その後の2ページにわたって詳しく記しています。

しかしながら、当の新島襄は、この時はドイツのベルリンに滞在していて、この席に入るはずはなく、カントンの思い過ごしと言わねばなりません。

カントンの記述には、このオサキ・ニイシマの名前の出どころといい、記憶違いや参考資料の不備が多々見られます。

もっとも思ってみれば、カントンがこの『イギリス外国聖書協会正史』を刊行したのが1910年で、かれこれ三十数年前のことです。彼の執筆活動は、かすかな記憶を頼りに乏しい資料をたどる孤独な作業だったことと思われます。従って、このような記述の間違いが発生したものでしょう。

ただここで、筆者は、彼のこの間違いを単なるケアレス・ミスとやり過ごすことのできない重要な要素を含んでいると思うのです。それはこの場の状況と言い不思議な名前の明らかな取り違えと言い、これが「なぜ起こったのか」と、それにメスを入れる事で返って真相に迫ることもできるのではないかと思うのです。

これより、それぞれの行動を精査しながら、このパリでの大使岩倉とイギリス聖書協会員との会談の模様はどのように行われたか、たどってみることにしたいと思います。

まずは、当の新島襄がこの使節団に加わった経緯から、彼の動静から追ってみたいと思います。

(4)新島襄の動静

① 帰朝命令と改暦に慌てるチーム

岩倉遣外使節団の活動は、最初の訪問国であるアメリカの地で、条約交渉のために、予定を変更した本隊と、各省庁の理事官が代表となる専門隊と分けられることになり、それぞれが別行動となります。

そのため、それぞれの専門隊に、新たに通訳など補充要員が必要となります。そこでアメリカ領事の森有礼は、アメリカ在住の留学生をワシントンに召集します。その中の一人、新島襄がアメリカで岩倉使節団の文部省理事官、田中不二麿教育局大丞の通訳官に採用されたのは、1872年3月7日のことです。

以来、田中不二麿理事官をチーフとした教育視察チームは、岩倉本隊を先行する形で、アメリカを皮切りにイギリス、フランス、スイス、ドイツ、ロシア、オランダ、デンマークなど西洋各国をくまなく廻り、教育事情を調査していくことになります。

そして約半年の調査を終えた9月、ベルリンにて、視察報告書の作成作業に入ります。そして、ここで仕上げた報告書が、その後の日本の教育制度の根幹をなす、基礎資料となったといわれています。

新島が執筆した報告書は、田中文部理事官の復命報告書である『理事功程』の主要な部分の草稿となり、後に『文部省理事功程』として刊行。実際に広く利用されて、我が国の「学制」以後の米欧型教育制度の確立・改革のため基礎資料となった。(大越論文「最初の私費留学生」より)

この大越氏が「新島が執筆した」とした報告書は、まさに封建制度の教育、すなわち藩校や私塾、寺子屋から、近代国家統一の教育制度へいざなう隔世的な内容であったのでしょう。

彼らが、報告書作成作業に勤しむ中、使節団本隊から11月12日付(旧暦10月12日)で、各分隊宛てに、理事官と随行員に対して、当年中に欧州を発って帰朝するよう指示が出ます。

おそらく、留守を預かる政府が財政の悪化や行政の停滞を危惧して、大使岩倉に訴えたものでしょう。そこには「いつまで西洋で物見遊山か」とやっかみもあったこととも言われています。

そのために新島を中心とした報告書作成作業は、急を要すこととなります。

そして、さらに追い打ちをかけるように、例の太陽暦へ改暦のニュースが入ってきます。これは、日本での布告が12月9日(同11月9日)ですから、このニュースが彼らに届いたのは、早くて陽暦の12月も半ば過ぎではなかったのではないかと思われます。

② パリの手土産

田中不二麿が本隊の滞在するパリに向かったのは、1月3日のことです。

彼は、大使岩倉に今回の視察旅行の状況を報告するとともに、帰国の挨拶かたがた、帰国期限の期日を確認したことでしょう。

彼にしてみれば当年中とは、太陽暦で言えば1873年1月28日が「明治5年大晦日である」と。

田中が役目を果たし、ベルリンに帰ったのは、20日ごろと思われます。

おそらくこの間に、例の大使岩倉とモノーの会見があり、その場に駆け付けたイギリス聖書協会員から、ベッテルハイム訳ウィーン版『約翰傳福音書』が贈られたのでしょう。

前述したカントンにより著された『イギリス外国聖書協会正史』によれば、それは「(イギリス聖書協会訪問から)2~3週間後、使節団がパリに滞在中」のこととしています。

そして、カントンの続けての記述は、大使とイギリス聖書協会員の中に入って説明した人物により、大使の態度が「この一冊に喜ばれた様子」とし、彼はその人物をニイジマ(正確にはオサキ・ニイジマ)としているのです。

しかしながら彼は、リュウマチの苦しみに耐えながら、最後の報告書作成に力を振り絞っていて、この場にいるわけがないのです。

新島を中心とした報告書作成作業は、何とかその年度内までに完成し、彼らは、岩倉欧米視使節団としての役目を終えます。

この時、新島は、無理がたたり、外出が不可能になるほど持病のリュウマチが悪化しています。

従って、このカントンの記述は、明らかに事実とは違うと言わねばなりません。

ただ、その時の大使岩倉の態度に気を良くした教会員から、そのウィーン版『約翰傳福音書』が「使節団全員に贈られた」としているので、田中はベルリンに滞在する人数分を手にして帰ってきたものと思われます。

田中は、新島の仕事ぶりにいたく感動し、共に「日本に新しい学生制度を打ち立てよう」と働きかけます。しかし彼は、「福音の真理を学び終えてから」と、強い志を持っていて、かたくなに固辞します。(前掲大越論文「最初の私費留学生5.新島帰国の迷い」より)

田中は、彼のたぐいまれなる才能を惜しみつつ、この地で別れることとなります。

③ ドイツ発、父親への小包

新島は、田中不二麿が帰国するに当たって、父親宛の小包を彼に託しています。

その中に新島は、そのベッテルハイム著のウィーン版『約翰傳福音書』を入れ、以下ように感想を記した手紙を添えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?