『ベッテルハイム伝』第2章「琉球の布教活動」

(1)琉球事情

緑に映える島々を通過するたびに、沖縄本島が間近なことを告げています。海もエメラルドグリーンに輝き、多くの西洋人を魅了した風景がベッテルハイム一行の心を弾ませていきます。

ベッテルハイムは、琉球を目前に「神の教えを導く夢の実現がもうすぐ始まるのだ」と、パイオニアとしての名誉を心に刻み、胸の高揚を覚えたことでしょう。

ベッテルハイムは、香港を発つにあたって、まとめた目標を改めて反芻します。

それは、(1)病院の開設 (2)キリスト教の布教 (3)洋式学校の設立 (4)聖書の翻訳の、4つの事業を起こすことを柱にした琉球での活動方針です。

このように、意気揚々とはるばるやって来た彼ですが、迎える琉球はどのような状況にあったのでしょうか。

① ベッテルハイムを迎える島事情

武器を持たぬ国として、あのナポレオンをも驚かせた琉球王朝は、実際どんな状態であったのでしょう。前章と重複しますが、もう少し補足しておきたいと思います。

当時の琉球王朝は、独立国家でありながら、中国に対しては朝貢国であり、一方で日本の薩摩藩の支配を受けていて、二つの支配国を持つ面従外交とは、前章で紹介したところです。従って、安全保障や防衛意識は極めて薄く、たまに訪れる外来者には、その場を穏便にもてなし、やり過ごすという危ういものでした。

琉球は、1404年、中国の冊封体制に入ってより,明の朝貢国として、平和を保っていました。そこへ、割って入ったのが日本の薩摩藩島津候でした。

薩摩藩は、財政の立て直しと、琉球の利権を求めて、脆弱な防備しか持たない琉球王朝に1609年、押し入ったのです。

突如襲撃を受けた琉球王朝は、成す術もなく瞬く間に占領され、早速実施された“刀狩り”により、武装解除されてしまったのです。

この薩摩藩による琉球侵攻は、徳川家康が江戸に幕府を開いて間もない頃、新体制に恭順を示さない琉球王朝を懲らしめようと、薩摩藩に侵略させたという説もあり、薩摩藩にとっては、徳川幕府御墨付きを戴いたきわめて都合のいいものでした。

徳川幕府開府の頃は、まだ盛んにご朱印船貿易が東南アジアの都市間で行われていて、外洋に耐える、しかも船足が早い造船技術がありました。

戦国時代を生き抜いた百戦錬磨の薩摩の軍勢は、破竹の勢いで南下し、ついに沖縄本島に達し、上陸からわずか2日で首里城を占拠するに至ります。

琉球を制圧した薩摩藩は、中国への朝貢は認めつつも、薩摩藩直轄の在番奉行所を設置し支配下に置きます。

すなわち、薩摩は、琉球王朝を、中国の朝貢冊封と言う遠隔操作ではなく、常駐の在番奉行所と言う役所を設けて、いわば植民地化したのです、以来、薩摩藩は琉球の利権を、240年にわたって独占するのです。

したがって、その時より琉球王朝は、中国にも薩摩藩にも非武装を示すことによって、敵意がないとの安心感を持たせ、その存在が認められていたのです。

これは、あくまでも極東の島国だからこそ、採り得た方策で、もし、第三国が出現した場合は、全く無防備な国情をさらけ出すことになるのです。

② 第三国の出現(注目される琉球の価値)

世界の情勢は、産業革命が進み、交通手段も格段の進歩を遂げていきます。海洋国琉球にも、徐々にその影響が顕著となって来ます。

琉球近海には、外国船を頻繁に見るようになり、遭難も相次ぎます。

それでも琉球王府に外国船が訪れるのは、まだ稀です。

その稀ながらも、琉球に第三国人が到達したことが、中国や薩摩の宗主国に知れると厄介なことで、彼らは、いざこざが起こる前に、早々に退去させるべく苦心するのです。また、薩摩の琉球在番奉行も、その任期中、無事を善とし、王府と似たような立場にいました。

従って 欲しいものは与え、なるべく早く穏便に帰ってくれるようその場を取り繕っていたのです。彼らにとって、侵入者の滞在期間が短ければ短いほど、その分、経費も掛からず、面倒なことも少なく済むということです。

このような事情で多くの外国船は、もてなされていたのです。彼らが本国へ帰国後、琉球は“夢の島”と称えられる高評価につながっていったのです。

この国情に最初に目を付けたのが、モリソン号を企画したキングです。

彼は、日本との交易を目指して日本へやって来ましたが、浦賀でも薩摩でも打払いに遭い、むなしく撤退を余儀なくされました。

そこで彼は、アメリカが鎖国日本に対して開国のアプローチする場合に、最も効果的と見出した作戦が「琉球王府との友好関係を結び、薩摩藩と琉球との関係を断つこと」でした。キングは、この作戦は「日本政府を孤立化させ、疲弊させるのに効果的」としたうえで、その戦略は「すぐには期待できないが、強硬手段によるそれよりも摩擦や軋轢を生まず有効である」としているのです。

彼は、琉球の重要性に目を付け、それをテコに日本と国交樹立が出来ると考えたのです。

キングが琉球を訪問したのは1837年のことでした。ついに琉球に、第三国が現れたのです。

③ それでもヨーロッパ人の感動を呼ぶ島の人々

はたして、実際の琉球の民衆は、たびたび遭遇する外国人をどのように受け止めていたのでしょう。第三国出現の前に、いわゆる琉球人の気質について触れておきたいと思います。

それを調べていくと、島民は王府や薩摩の役人のお仕着せがましい態度とは違い、素朴で人情味の溢れた気質が見えてきます。

例えば、訪れた外国人に対しては、人だかりができるほどに、身に着けた衣服や所持品に興味を抱いたりして好意を寄せています。

また、近海で遭難した外国の漂流民には、国籍を問わず救助して、民衆自らが心からもてなす記録が多く残っています。

1840年8月、イギリス商船インディアンオーク号が台風に遭遇し、北谷町沖での座礁する事故がありました。この時、島の人々は、遭難者を保護し、さらに中国まで行ける船まで与えられたと言います。(前掲『宣教医ベッテルハイム』19頁)

また、ネットを見てみますと、こんな逸話も残っています。

それは、糸満市の市名の由来が、以前同市海岸に、8人の英国人が漂流したことからエイトメン→糸満となった説があります。

これは、取材に訪れた司馬遼太郎が地元の人から聞いた話として紹介されています。実際のところはわかっていませんが、いかにも沖縄らしい逸話です。

これらの事例は、琉球の人々の国民性が良心的でフレンドリーであったかを物語るものです。

従って、パーカーが言うように「ホール艦長の大げさで熱のこもった話しぶりも致し方ない」と紹介し「琉球には、キリスト教の教えを受けるべき土壌は出来ている。この地に、福音の種を蒔けば、瞬くに生育して実ることだろう」と将来への希望を述べています。(前章参考)

このように、少し調べただけでも琉球人の気質をあらわす事例がいとまなく出て来ます。従って、琉球には、見せかけのもてなしばかりでなく、民衆には情緒溢れる島民感情のあることを見逃してはならないと思います。

④ 先客フォルカード神父

モリソン号が去ってから7年経った1844年4月、その琉球王府の懐柔策が全く通用しない事件が起こります。

それは、フランス海軍が宣教師と通訳の二人を強引に送り込み、置き去りにするという事件です。

ついに琉球王府が最も恐れていた西洋列強の軍船が現れたのです。しかも禁教キリスト教の宣教師の出現です。

この時のフランス軍の来航は、極東艦隊司令官セシーヌが日本の開国を見据え、日本語通訳の養成を念頭に、琉球の宣教を兼ね、パリ外国宣教会(カトリック教会)に宣教師の派遣を働きかけたものです。

彼の呼びかけに呼応した神父セオドア・A・フォルカード(1816-1885年)と通訳のオーギュスタン高がアルクメーク号(デュプラン艦)に託され、琉球にやって来たのです。

彼らの滞在要請に対して、琉球王府は強く拒絶しますが、最新鋭のフランス艦隊の前に成す術もなく、デュプラン艦長は、彼らを強行に上陸させ「数ヶ月後に大艦隊を率いて再来する」と言い残して立ち去ってしまいます。

当時、琉球はもとより、薩摩藩でも英仏の強国ぶりは知れ渡っていました。

1840年に起こったアヘン戦争で、清国の惨敗ぶりは記憶に新しく、また、遠くヨーロッパでの、フランスのナポレオンの雄姿も、ことのほか詳しく伝えられていました。

この時、琉球王府が見たものは、今までの対応が全く通用しないものでした。

一方、琉球のお国柄が平和的でフレンドリーな国民性としか伝わっていなかったフランスも、かくも頑なに交流を嫌い、彼らの入国を拒むとは予想外のことでした。

同行したフォルカードも「これはえらいところに来てしまった」と気を引き締めたに違いありません。彼は、安易に自国の「日本への調査準備」という言葉に乗っかかったようで、懸念よりも期待の方が大きかったのでしょう。

従って、まだこの時は、彼らの活動を琉球王府は封じ込めることに成功しています。王府は、二人を那覇近郊の天久の誓現寺に、住居をあてがい、布教活動など民衆と接触しないよう監視下に置きます。

それでも王府には、デュプラン艦長が言い残した「数ヶ月後に大艦隊を率いて再来」の予告が重い課題としてのしかかります。

そんな折に、イギリス船サマラン号とロイヤリスト号が測量のため、相次いで那覇にやって来ます。

琉球王府にとってみれば「ついに来たか」と思ったに違いありません。ところが例のフランス軍ではなく、しかも厄介な難題を持ち掛けられるわけでもないことが分かり、彼らは早く退散してくれるよう、例によってもてなし作戦を展開します。

その彼らが香港に帰ったちょうどその時、これから琉球に向かうベッテルハイムと出会い、当地の耳触りのよい最新情報を伝えたのでしょう。

一方、こうした外国との一連の対応で琉球側に、にわかに脚光を浴びることとなった人物がいます。それが通詞を勤めた板良敷朝忠(1818-1862年)という人物です。

この英仏の一連の来航で、彼が見せた臨機応変な対応は、事態を荒らげるわけでもなく、当面の危機を回避したと評価されることとなりました。

彼の出現は、琉球にとって、かねてから懸念された自国防衛の難局に対して、面目を施したことで、琉球最初の外交官の誕生と言えるものでした。

その朝忠とは、首里生まれの当時26歳、安仁屋政輔(注―1)のもとで英語の習得に励んでいました、彼は、中国に3年間ほど留学経験があり、そこでアヘン戦争も垣間見たいわば国際感覚を身に付けた若者でした。

1844年のフランス軍アルクメーヌ号の来航に当たって、薩摩の在番奉行を筆頭に王府高級官僚の前で、堂々と対応に当たる朝忠は、薩摩藩にも一目置かれる存在となっていきます。

琉球王府内では、異国通詞として取り立てられ、里之子(サトゥヌシ)朝忠と呼ばれるようになります。

ベッテルハイムを迎える琉球は、このような事情の中にありました。

従って、ベッテルハイムが琉球に入ったとき、このフランス人宣教師フォルカードが、すでに先客として、滞在していたことになります。

ベッテルハイム一行を乗せたスターリング号(マックシェイン船長)は、1846年4月30日、琉球の那覇港に到着しました。

(2)琉球王国上陸

① ベッテルハイムの大誤算

那覇港に到着したベッテルハイム一家は、翌日から入植準備に取り掛かりますが、王府から、思いがけなくも強烈な拒絶反応を受けます。

琉球王府は、ベッテルハイム一家を一歩たりとも上陸させないよう、強硬な措置をとるのです。言ってみれば王府は、フォルカードの一件で学習していたともいえます。

しかも王府は、ベッテルハイムがイギリスからの使者と恐れながらも、軍艦ではなく商船でやって来たことに安ど感でもあったのかやたら強気です。

それに対してベッテルハイムは、イギリス海軍宣教教会の期待を一身に背負い、彼自身も大志を抱きやって来た手前おめおめと引き下がるわけにはいきません。

まさに水際の攻防ですが、状況は、ベッテルハイムの不利に作用していきます。

このどさくさで船長マックシェインは、このまま入植は困難と判断します。さらに、この騒ぎに怖気づいたジェイムズ嬢が上陸を拒否して「香港に帰る」というのです。

まさに進退窮まったベッテルハイムに思いがけないことが起こります。

そんな折も折、偶然にも翌日、もう一隻の外国船が、それも琉球王府が最も恐れていた、あのデュプラン艦長の言い残したフランス軍艦が現れたのです。

今回現れたフランス軍艦は、サビーヌ号(ケラン艦長)で目的が前に予告した交易交渉のため再来したこと、さらに「我々は先遣隊で、本隊が間もなく到着」することを告げます。琉球王府の動揺は隠しようがありません。

これで事態は一変します。王府は、ベッテルハイムの対応どころでなくなったわけです。

このタイミングの一致に、王府と薩摩の在番奉行平田善太夫は「もしかしてイギリス・フランスが結託の上の行動か」と最悪の事態を予見します。

この間隙を突き、ベッテルハイムは上陸を強行します。

そして、彼はこの時、はじめて、先着のフランス人宣教師フォルカードの存在を知り愕然とします。

それが彼の心に火をつけたようです。すなわち真っ新な南の島に、キリスト教の教えを最初に福音をもたらす名誉を思い描いていた彼に、よもやの先人が現れるという出来事でした。

彼は、琉球王府の入国拒否理由が、国是として「外国人の滞留を許さぬ」というのに「フランス人がいる、しかもカトリックの宣教師がいる」ではないかと。

彼は、この時の模様を次のように広東在住のパーカーに書き送っています。

この外国人たちはちゃんと住んでいる。これ以上明白な証拠がほかにあるだろうか。これくらいの壁がなんだ。私にはユニオンジャック(英国国旗)を拒否されてたまるかという英国人としての感情が沸き上がってきた。三色旗(仏国国旗)さえ許されているではないか。

ベッテルハイムは先入者をテコに、琉球王府に猛抗議したのです。この彼の主張に、王府はいささか気圧されたこともあったようです。

彼はこのフランス軍の来訪が偶然の一致であったことにも助けられて、上陸に成功するわけですが、この時陸揚げした荷物は、以下のごとく膨大なものでした。

彼らの荷物は、白木箱大小24個、皮箱五個、ベッド一台、食卓2脚、椅子6脚、夜具、鉄製風呂桶、タンス、蚊帳、鏡。櫃、むしろ、傘などで、さらに犬を二匹連れていました。

おそらく白木箱大小24個の中には、一行5人分の衣服類、食器セットなど台所用品、それに聖書や参考書、トラクトを印刷する用紙など紙類などがぎっしり詰まっていたことでしょう。また学校を建てるということで教科書や楽器も持参していましたし、医療器具や薬類もかなりの品々が入っていたことも。

これらの荷物をのちに、仮住まいの臨海寺から護国寺に引っ越すわけですが、その時の様子は、地元の人々の50人もの加勢があったということです。(前掲「宣教医ベッテルハイム」40頁より)

さらに上陸時はこの他に、琉球国王及び布政官へ献上すべき持参した品々がありました。それには、英仏清三国条約書・切支丹書・世界地図・造船書・時計・洋酒・洋巾・香料・タバコ・洋刀・洋画・羽筆・カネ筆・英書・洋銀・針等が記されています。((前掲『異国と琉球』47頁より)

とにもかくにも役目を終えたスターリング号は、5月3日、ジェイムズ嬢を乗せて琉球を出帆していきました。

そして間もなく、ケラン艦長の予告通り、フランス軍使節大使セシーヌ提督率いるクレオパトラ号、ビクトリウス号の来航が報告されます。それが那覇港から北に離れた運天港に入ったのです。

那覇港にいたサビーヌ号は、運天港に移動し、2隻と合流して、琉球王府と開国交渉を繰り広げます。

これに対して、琉球王府は、交易については、頑なに要求を拒みます。

セシーヌ提督は、今回の琉球遠征は、あくまでも日本遠征を見据えた準備段階としての位置付けで、交易交渉にそんなに執着するものではありません。

彼は、フォルカードの交代要員として、アドネ・マシュー(1813-1848年)とル・テュルデュ(1821-1861年)を置いて、7月17日運天港を出帆します。(英学史研究第32号「琉球英語通詞・安仁屋政輔」山下重一著参考)

後には、フランスの宣教師二人と、ベッテルハイム一家が残されることになります。琉球王府は、とりあえずは一段落ということでしょうか。

王府は、フランスの二人にフォルカードの宿舎であった泊港の近くの誓現寺を、ベッテルハイム一家には改めて真言宗の巨刹護国寺の書院をあてがいます。

護国寺のあるところは、那覇と泊の二つの湊の中間に位置する海岸に屹立する崖の上にある波の上というところで、彼らを監視隔離するには、都合がよいのでしょう。

いずれにしてもベッテルハイムの琉球上陸は、予期しない王府の抵抗に遭いましたが、それもフランス軍の偶然の出現に助けられて実現することになりました。

それにしても、よちよち歩き始めたばかりの長女ビクトリアと、未だ乳飲み子の長男ギュツラフを抱え、見知らぬ土地に、招かざる客として降り立った夫人バーリックの心境や如何なものであったのでしょう。特に彼女にとって、ジェイムズが上陸を拒否し、同行しなかったことは大きな痛手だったことでしょう。

② 波の上の眼鏡(ナンミンヌガンチョー)とあだ名された伯徳令(ベッテルハイム)

それでもベッテルハイム一家の、新たな土地で新たな生活が始まります。

当初、ベッテルハイム一家を乗せて来たイギリス船とフランス軍艦の入港がほぼ同時であったことから「まさか結託してのことか」と、王府と在番所役人は、おののいたものですが、落ち着いてみれば、むしろライバル関係にあることに気付きます。従って、ベッテルハイムの方は組み易し、と思ったのでしょうか、そんな一面が見て取れます。

王府は早速、フランス人宣教師フォルカードと同じように、護国寺前に監視小屋を設置し、合計18人からなる監視体制を敷きます。

その陣容を見ると、琉球の特殊事情を反映したものとなっています。その内訳は、上原兼善著『黒船来航と琉球王国』に掲載されていますので、そこから引用させていただきます。

物奉行または物奉行吟味役のどちらか1人(主として財務を司る))

久米村大夫(注―2)1人、

大和横目1人(島津藩在番奉行所役人)

異国係1人(異国方に属する通詞)

通詞4人(英語を解する首里通詞)

評定所の筆者1人(首里王府の統治機構の役人)

物奉行の筆者1人

申口方1人(財務以外の政務をつかさどる筆者)

平等所筑佐亊2人(司法・警察を司る平等所の捕吏)

取納座役人2人(年貢や諸上納を司る)

大台所役人3人(国王・来客の料理番)

この監視体制は、中国向けの代弁者久米村大夫、薩摩藩向けには大和横目が配されていること、また、ベッテルハイム一家の生活の基本である食事に3人の結構な料理番が付けられていて、それなりの待遇を見せていることが分かります。

しかし、当時のキリスト教禁教国にとって、西洋人と聞けば条件反射的に拒否反応が起こり彼らは、日常の監視を強め、住民からの隔離に躍起となります。

従って、一家の日常の生活は、相当な制限が加えられます。例えば、日用品など生活用品の入手は、自由な売買を固く禁止し、王府からの支給という形で賄われていました。

それでもベッテルハイムは、持ち前のタフな精神力を発揮し、活動を起こしていきます。

そして、やはりと言うべきか、彼は、琉球事情に憚りなく、次々と要望書を提出します。

彼が当初立てた目標は、(1)病院の開設 (2)キリスト教の布教 (3)洋式学校の設立 (4)聖書の翻訳の4つの事業を起こすことでした。

この内、(3)洋式学校の設立は、同行したジェイムズ嬢が、入島を拒否したことであきらめざるを得ませんでしたが、他の3項目については精力的に活動を開始しています。

曲がりなりにも護国寺で新しい生活を始めたベッテルハイムの日常は、尾行されていることに相当抵抗は示すものの、頓着なく街の探検がてらの散歩は欠かしません。

彼は、犬を二匹、連れて来ていて、毎日の日課は、この愛犬の散歩がありました。おそらく長女ビクトリアを連れて、風光明媚な波の上宮周辺を散歩し、心を癒していたのでしょう。

彼はまた、琉球人にはめずらしい眼鏡をかけていましたので、土地の人はいつしか“波の上の眼鏡(なんみんのがんちょう)”とも“犬眼鏡(いぬがんちょう)”ともあだ名するようになります。そして自らを“伯徳令”と名乗り、土地に交わることを誓います。

琉球王府としては、このような彼の行動を徹底して取り締まりたいところですが、やはり究極的に、イギリスからやって来た人物であることに、それが出来なかったのでしょう。

もし不測の事態になり、それがもとでかの国の感情を損ね、攻撃や干渉を受けた場合、あまりにも無防備であったからです。

③ 奇抜な行動力に驚愕する琉球王府

彼は、そんな王府の監視など構うことなく、すでに入島5ヶ月後の、8月には住民に宗教冊子を配布し、9月には辻々で説教することまで始めています。しかも、ほとんどの場合、妻バーリックを伴っていて「街頭で何やら叫んでいる異国人の男女の周りに多くの人々が興味深そうに群がる光景が」見られたと、多くの文献が記すところです。

さらに王府は、ベッテルハイムの並外れた行動力に悩まされることになります。それを紹介しているのが前掲『黒船来航と琉球王国』にあります。その中から、以下に二例ほど引用してみたいと思います。

一例目:通詞長堂の所在を求めて

その記事は、彼がまだ入植して間もない頃のこと「さすがにベッテルハイムの10月23日から25日にかけての首里より金武間切(きんまぎり=琉球本島北部)までの強行踏破は王府に大きな衝撃となった」と、次のような事例が記述されています。

「ことのきっかけは長堂里之子親雲上(ながどうサトゥヌシペーチン)の一件にあった。ベッテルハイム付の通詞長堂の姿が急に見えなくなった。理由ははっきりしないが、長堂はベッテルハイムに近づきすぎたため、引き下げられた可能性が強い。その証拠にベッテルハイムはことのほか長堂を気にかけていて、眼病を患っていた彼を首里の居宅に見舞いに行くと言い出した。通詞仲間たちは牧志里之子親雲上を通じて、長堂は当分用事で山原(やんばる)に出かけているので、手紙を書いてくれれば届ける、と制したが、ベッテルハイムは自ら首里の長堂を訪ね、いなければ山原まで行く、と言って、23日の八つ時分(午後2時頃)に首里を目指して護国寺を出立するに至った。首里では通行の者たちに長堂の家を尋ねなどするものの、埒があかず、ついに長堂のいるという山原を目指した。浦添間切の宜野湾番所で一夜を明かし、次の日の美里番所を経て入相(いりあい)時分には金武(きん)番所(沖縄中部の太平洋岸=山原の最南端の部落)まで行った。追いかけて来た通詞牧志里之子親雲上と板良敷(朝忠)里之子親雲上が護国寺にて長堂に引き合わせることを約し、これに納得したベッテルハイムは金武番所で宿泊して、25日にようやく護国寺に戻った。

結局、琉球王府は10月27日長堂をベッテルハイムに遣わせ、一件は片付いた。」

というものです。

全く土地勘もない異国の地で、ベッテルハイムは、北へ片道50㎞ほどの部落へ、一昼夜をかけて目指したのです。恐るべき彼の行動力と言わねばなりません。

王府はおろか、王府を陰で操る薩摩の在番所も、この得体の知れぬ異国人の行動に、改めて気を引き締めたに違いありません。

それにしても、ベッテルハイムの執念ともいうべき行動はどこからきているのでしょう。目を患っていたことからその治療のための使命感なのか、或いは最初の信者としての果実なのでしょうか。

それよりも、おそらく長堂には人徳があり、ベッテルハイムの子供が彼に、いたく懐いていたのではないか、と私見ながら推測するのです。

なお、ベッテルハイムに見込まれた長堂は、その後も通詞として重く用いられ、琉球の開国や各国との条約交渉に活躍して行きます。

2例目:南部への遊説行脚

次に挙げるのが翌年の1847年5月6日より11 日にかけて、南部一円を巡る遊説行脚を敢行した話です。

5月4日のこと、ベッテルハイムは王府に、6日より轎夫4人の提供を求めています。

彼はかねてより、首府以外の地域にも布教活動などを計画していたようで、身の回りの品や、宗教冊子などの運搬に轎夫4人が必要となったと思われます。

王府は、またベッテルハイムが難題を持ち掛けてきたことに苦慮しますが、取りあえずは、その日はハーリー(爬龍競漕=海の安全を祈願した沖縄の祭り)であることを理由に断ります。

すると、ベッテルハイムが手に負えないくらいの立腹のあり様となってしまったといいます。それというのも、ここ最近、ベッテルハイムの提出する要望がことごとく撥ね付けられたり、先延ばしされたりして、彼は相当ストレスがたまっていたところだったからです。

そこで、王府は、薩摩の在番所にお伺いを立てます。

すると、在番所役人は、彼の要望の中の「宗教書の翻訳などはさておき、轎夫の雇い入れなどはそれほど気にかけることではない」と、異国人とのトラブルの発生を恐れた、意外な答えが返ってきます。

ここで薩摩の役人は、ベッテルハイムの“轎夫の雇い入れ”が危険な要素を含んでいることはわかっていたはずです、それを知っていながら “気にかけることではない”としたことは、彼らがひたすら、表ざたになることを恐れていたことを窺わせています。

実はこの時、薩摩藩は大変な問題を抱えていて、極めて微妙な状態にあったのです。

それは、薩摩藩は琉球への対応策で、幕府に虚偽の報告を行っていて、それが露見しかねないような状態にありましたし、また、それよりも何よりも、お家の一大事、藩主斉興と世嗣斉彬との間で継嗣問題が表面化していた時期でもありました。

従って、在番所役人の対応は、ことさら表ざたになるのを恐れたと思われます。

それについては、後に詳述するとして、このような背景もあり、漸くにしてベッテルハイムの要望が認められることになりました。

かくてベッテルハイムは、那覇を飛び出し遊説の行脚に出発します。

その行程は、6日に護国寺を発ち、内陸の東風平(こちんだ=現八重瀬町))に向かい、そこから南下して高嶺(現豊見城市)番所で1泊します。

翌日、間壁間切新垣村を通って摩文仁番所に投宿し2泊目を、8日には具志頭間切(現八重瀬町)に入り、そこで3泊目の宿をとります。

9日には玉城(現南城市)に至って「さすがに疲れたのか不快を訴えて乗馬・駕籠を要求、琉球側もこれを素直に応じている。」と、ここで乗馬・駕籠使用したとあります。さらにその日は、知念番所で昼をとり、佐敷番所を経て西原番所(同)に至って4泊目を迎えます。

10日には「中城番所(現中城村)にまでたどり着きますが、ここで彼のもとにバーリック夫人から「子供が病気になったので帰るように」と連絡が入り、やむなく彼は旅の計画を断念することになります。彼は、11日にして、行脚を中止して、護国寺に帰ってきます。

この6日間の行程を振り返ってみますと、ほぼ毎日15~20㎞の移動距離で2日目には沖縄本島の南端に達し、4日目には太平洋を望む地点に至っています。そして5日目、中部の村中城に差し掛かったところで、妻から急報が入り、引き返したという行程でしたが、何とも自由な行脚のように見受けられます。

はたして、彼が当初立てた遊説計画の範囲がどれほどで、目的が何であったのか、また立ち寄った場所の様子などがどの様であったのでしょう。

この記述から窺い知ることはできませんが、ここまで順調に足を延ばしていることから、島民の人懐っこさや物珍しさもあり、さしずめ満足のいくものであったのでしょう。

一見この行脚がベッテルハイムの無鉄砲な行動のようにも見えますが、子供が病気など緊急事態にも備えていて用意周到で計画的であったということです。

もしかして、彼は事情が許せば、全島一周を目指す遠大なものであったのかも知れません。

ベッテルハイムがこの行脚に、これほどの執念を見せたのには、布教活動の外に、まず考えられるのは、次に紹介する懸案があったのかも知れません。

(3) 種痘の成功

① 診療所の設置

琉球に到着し、上陸の際の騒動から、とにもかくにも入植に成功したベッテルハイムは、早速王府に、自分は医者であること、よって診療所を開きたい旨を申し入れます。

これに対して王府は、ベッテルハイムに「琉球の医療技術は中国で得られたもの、当地において病気診療は十分に間に合っていること、従ってベッテルハイムの診療は不要である・・・・」と返答します。(前掲『宣教医ベッテルハイム』103頁より)

しかし、そんなことで引き下がる彼ではありません。

入国後2ヶ月経った7月8日、彼は「英国人無料診療所」なる看板を掲げ開業を宣言します。

それに対抗して、王府が監視体制を強化したため、診療所はほとんど開店休業状態が続きます。

それでもやがて、彼の日記には次のような書き込みがあったと言います。「若干名の診察をした。驚いたことにこの若干名とは、なんと役人たち、つまり通詞や筑佐亊たちだった」と。(前掲『宣教医ベッテルハイム』104頁)

ベッテルハイムの評判は、内々に王府役人の間に知れ渡っていったのでしょう。

彼らは、何かにかこつけて診療所に来て「ついでに診てもらえまいか」の態度で診察を乞うたのです。

しかしながら王府は、それでも11月10日付けで、ベッテルハイムの医療奉仕活動を禁止の“触れ”を出しています。これは、国法の定めるところであり、原則を曲げるわけにはいかない、とその理由を述べています。

王府と王府の役人の行動は、一見矛盾するようですが、どうもこの“触れ”は王府のポーズともとれます。

本音は、ベッテルハイムの医療を野放しにすれば、民衆に爆発的人気を得て、収拾がつかなくなる恐れがあると判断した結果、身内には見て見ぬふりで容認したと思われます。

一家を取り巻く役人たちの中には、陰ながら好意を抱く者が多数いたのではないかと思われます。前述した通詞長堂もそのような一人であったのではないかと。

彼らは、互いに牽制し、周囲を気にしながらもバーリック夫人がもてなすビスケットなど珍しい異国の菓子や、時には料理に舌鼓を打ち、健気ながら成長するベッテルハイムの子供に愛嬌を振りまく姿も浮かんできます。

そんな彼らに、ちょっとした緊張が走ります。一家のもとに、一人の町の老医者が訪れてきました。

② 医療宣教師パーカーと琉球の老医者

ベッテルハイムの目は、にわかに輝いたことでしょう。この老医者こそ彼が唯一、琉球に入った暁には、尋ねなければならない人物だったのです。

ここからは筆者のあくまでも仮説ですが、おそらく彼が広東で琉球へ旅立つ準備をしているとき、パーカー氏から「以前モリソン号で、当地を訪れた時、心を残した老医者がいる。それを確かめて来てほしい」と言われていたのではないかと思っています。

その対象となる老医者が、彼の目の前に現れたのです。

ベッテルハイムは、パーカーの琉球での医療活動を、パーカー自身や、キング、それにウイリアムズの、それぞれの『モリソン号航海記』によって、詳しく知っていたと思われます。それは以下の記述から導き出したものです。相原良一氏は、自著『天保8年米船モリソン號渡来の研究』で1837年、琉球に寄港したモリソン号の宣教師パーカーが医療活動を行った様子を詳しく記しています。それを時系列に要約してみますと。

7月12日のパーカーが積極的に医療活動を開始した様子の記述。彼らはパーカー博士が用意して行った外科手術の絵を見て驚いて「病人は治ったのか」と訊ねたので、治ったと答えると満足そうであった。

7月13日の種痘の実演の記述。パーカーはモリソン号を訪れた役人に、希望者は種痘をする旨伝えると、タカラという首長の一人が申し出たので、腕の3ヶ所にそれを施し、実際に種痘をして見せた。

同じ日に、記述こそありませんが、地元の老医者に、種痘術の漢訳本貸出す。これは、パーカーが持参したアレクサンダー・ピアソンが著した『英咭唎(イギリス)国新出種痘竒書』を、翌日までの約束で貸し出したというもの。

7月14日の老医者がパーカーに、前日借りた種痘術の漢訳本を返却するとともに交流の記述。老医者は、種痘術の漢訳本を一夜のうちに写し取り、それに一杯付箋を張り付けていた。彼は、その箇所をパーカーに「説明してもらいたい。」と言ったら、パーカーは、彼及び彼の廻りの人々にそれを教えてやり、彼自身の腕に、種痘を施し、その老医者に幾本かのランセット(刃針)を与えた。

パーカーの琉球での医療活動は、およそ以上のようなものでした。

この記述から、島民の西洋医療の関心は高く、それに応えてパ-カーが医療用具などを一式提供もしています。その中でも天然痘の予防策として種痘を実際に施したことも記されています。

それに対して、滞在期間の制限からこの老医者に心を残しつつ、種痘法が確立できたかどうか確認しないまま琉球を離れなければならなかったことが印象深く記されています。

そこで彼は、ベッテルハイムに、もし未だ種痘術が確立されていないといけないので、その準備をしていった方がいい、とアドバイスも受けていたであろうと推察されるのです。

そのためにベッテルハイムは、パーカーから種痘法を教わり、牛種苗を授かってきました。

そして彼は、琉球にやって来て、そのパーカーから授かった牛痘苗で手種痘したようですが感応がなく失敗に終わっています。(金城清松氏の論文『琉球の種痘』より)。

前述した彼が強行した南部一円の行脚は、もしかして「牛痘苗探しもあったのではないか」とも、とる事が出来ます。それが途中で子供の病気で中止せざるを得なくなり、ベッテルハイムは種痘において手詰まり感を覚えていたとも。

そんな時、その老医者が、訪ねて来たのです。

聞けば老医者もまた、パーカーから譲り受けた痘苗で種痘しましたが、感応せず失敗に終わっていました。彼は、パーカーから借りたピアソンが著した種痘術の漢訳本を読み「西洋医学の驚異と牛痘法に関する特効性を認識していた」だけに、呵責の念を募らせていたのでしょう。

③ 琉球の種痘の祖

さてこの老医者とは誰のことでしょう。三氏による『航海記』には、固有名詞は記されていませんが、金城清松氏の論文『琉球の種痘』など多くの資料は、この時の老医者を仲地紀仁(1789―1859年)としています。彼は、那覇の泊村の医者で、この時57歳でした。

それにしても9年前の1837年当時、紀仁は49歳、それを老医者とは、ずいぶん老けて見られたものです。おそらく彼は、沖縄人特有の立派なひげを蓄えていて、モリソン号の宣教師たちは、その容貌に惑わされたものでしょうか。

ベッテルハイムと仲地紀仁は、その後、度々あって親交を深めていきます。

その遭う場所は,公然と会うことができないため,夜間洞窟内であったと伝えられています(ベッテルハイム博士滞琉百年記念誌伯徳令)。

これなどは、見張りの筑佐亊たちの監視をくぐってというよりも、人目を避ける意味の方が強かったのではないかと推察します。

筑佐亊たちにとって、公然と一般人が監視対象の外国人と会っていることは、役目上まずいことなのです。そのために会見場所が「洞窟であった」と、思われなくもありません。

ベッテルハイムは、会話が進むうちに、この老医者紀仁に光の差すのを見たに違いありません。彼は、紀仁に「牝牛の乳房にできた膿萢が牛痘であるから、それを探せ」と示教します。

前掲金城論文は、「紀仁が乳房に膿萢のある牝牛」の探索の苦労を述べたうえで、次のように記しています。

仲地は1848年(嘉永1年,道光28 年,街泰王1年)御印位大慶に国頭問切宇久(現国頭村)の名島を賜わり、同地に赴いて、待望の牝牛膿癒を見 つけて、雀躍した、早速那覇に帰り,下男の男の子を孫の名目で士族風に衣股を着せ,駕籠に乗せ (当時平民は駕籠に乗ることができなかった)30 里もある険岨の路を宇久に連れて行き、その子の 腕に牝牛の膿萢を接種,美事に発押したので,直ちに那覇に連れ帰り、その子から泊、久米、那覇 の小児に継続種痘したという。これが琉球における牛痘種痘の始めである……

このように、琉球での最初の種痘の成功を金城論文は伝えています。こうして仲地紀仁は、ベッテルハイムとともに琉球の種痘の祖として語り継がれることになります。

現在、沖縄の中学二年生の道徳の教科では「仲地紀仁 琉球の種痘の父」と題して、教材化されているようです。

ベッテルハイムは、医療活動を通して、次第に語学においても造詣を深めていきます。そして宗教色も。

(4) 聖書翻訳

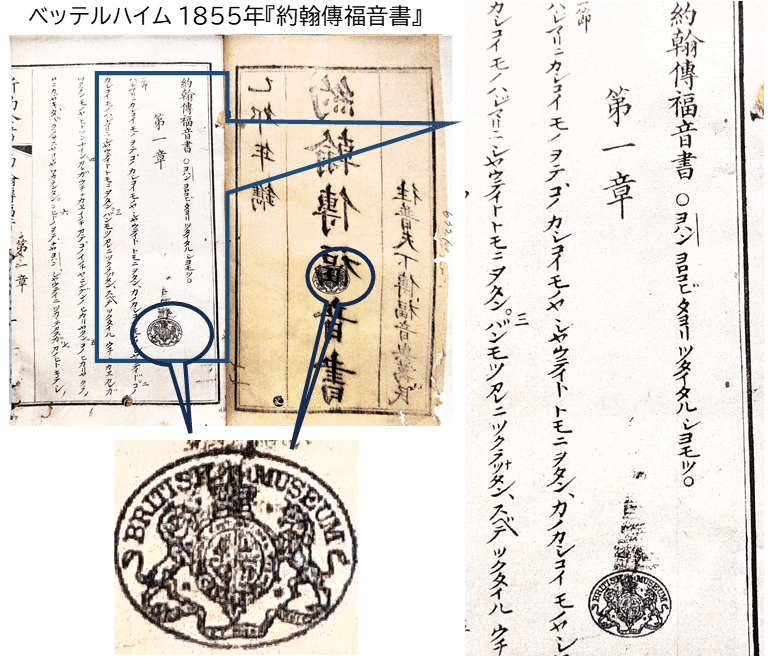

① ベッテルハイムの『約翰傳福音書』

ベッテルハイムの琉球在留中の功績は、牛痘法接種による天然痘予防の寄与のほか、キリスト教の経典である聖書の翻訳があります。

在留中、彼は「ロカ伝」、「ヨハネ伝」、「使徒行傳」、「ロマ書」の聖書を、それぞれに『路可傳福音書』、『約翰傳福音書』、『聖差言行傳』、『保羅奇羅馬人傳』と題して翻訳をしています。

これらは、後に、琉球語訳とされるものですが、ほとんど日本語の訳と言っていいものです。なぜならば、表題以外は、すべてカタカナで記されていて、おおよその日本人ならば、読みや意味をとる事が出来るからです。

そこで少しその内容について「ヨハネ伝」を例に見てみたいと思います。

見開き右側の表紙の裏は、表題等を透かしています。また、そのほぼ中央と、1頁目の第1章と記された下の2ヶ所に、大英博物館の所蔵印(当時は図書館併設)が見えます。

右に示した1頁の拡大表示の書出しは「ハジマリニ カシコイモノ オテ コノカシコイモノヤ ショウテイト トモニオタン、」です。現在の新共同の日本語訳では「始(はじ)めに言(ことば)があった。言(ことば)は神(かみ)と共(とも)にあった。」となっています。

この部分、ベッテルハイムの先達は、どう訳していたのか少し見てみますと、1823年、中国(当時清国)で漢訳されたモリソンとミルンの共著『新天聖書』によりますと「カシコイモノ」は「言」の字が、そして「ショウテイ」は「上帝」があてられています。

ちなみに、ギュツラフ訳『約翰福音之傳』は「ハジマリニ カシコイモノ ゴザル、コノカシコイモノ ゴクラクトモニ ゴザル」が書出しです。

これからすると言葉の語尾が、ギュツラフ訳では「・・・・ゴザル」に対してベッテルハイム訳は「・・・オタ」または「・・・・オタン」となっていますが、これは、それぞれのアシストの影響で、地方の方言の違いとみることが出来ます。

そして、現代訳の使用される「言」と「神」の訳語は、ベッテルハイムは「言」を「カシコイモノ」、神を「上帝=ショウテイ」と、両先達の訳語を、使い分けしています。

それにしても、キリスト教厳禁下の琉球にあって、これだけの翻訳がよくも出来たと驚かずにはいられません。

聖書翻訳で、現地の人々に受け入れられないような翻訳は役に立ちません。すなわちベッテルハイムには、翻訳に当たって琉球語の先生役がいたはずなのです。

従って、ベッテルハイムの聖書翻訳で驚きは、御禁制下での翻訳作業それ自体とともに、聖書翻訳の協力者がいたということです。

この疑問を訪ねていくと、やはりそこには特異な存在の、語学に非凡な人物がいました。

② 「ルカ伝」翻訳に見るベッテルハイムと板良敷朝忠

その人の名は、やはり板良敷朝忠です。

彼は、1844年のフランス軍の来航以来、琉球の王府を代表しての窓口に立ち、一躍脚光を浴びた、とはすでに紹介したところです。

また彼は、清国留学中にアヘン戦争に遭遇し、その惨状を自身の目で見てきた体験者です。

彼は、宗主国清国の惨状で琉球王国が焦眉の急を告げているのに、一向に危機感を募らせない王府役人へ苛立ちを感じていました。

折から、ベッテルハイムの傍若無人な振る舞いに、いささか持て余し気味の琉球王府は、その板良敷朝忠を異国通詞として充てます。

ベッテルハイムと朝忠は、当初はそれぞれの立場上、全く相入れない関係でしたが、時間の経過とともに、互いに協力関係を持たざるを得ない言語の習得という利害の一致を認識するようになります。

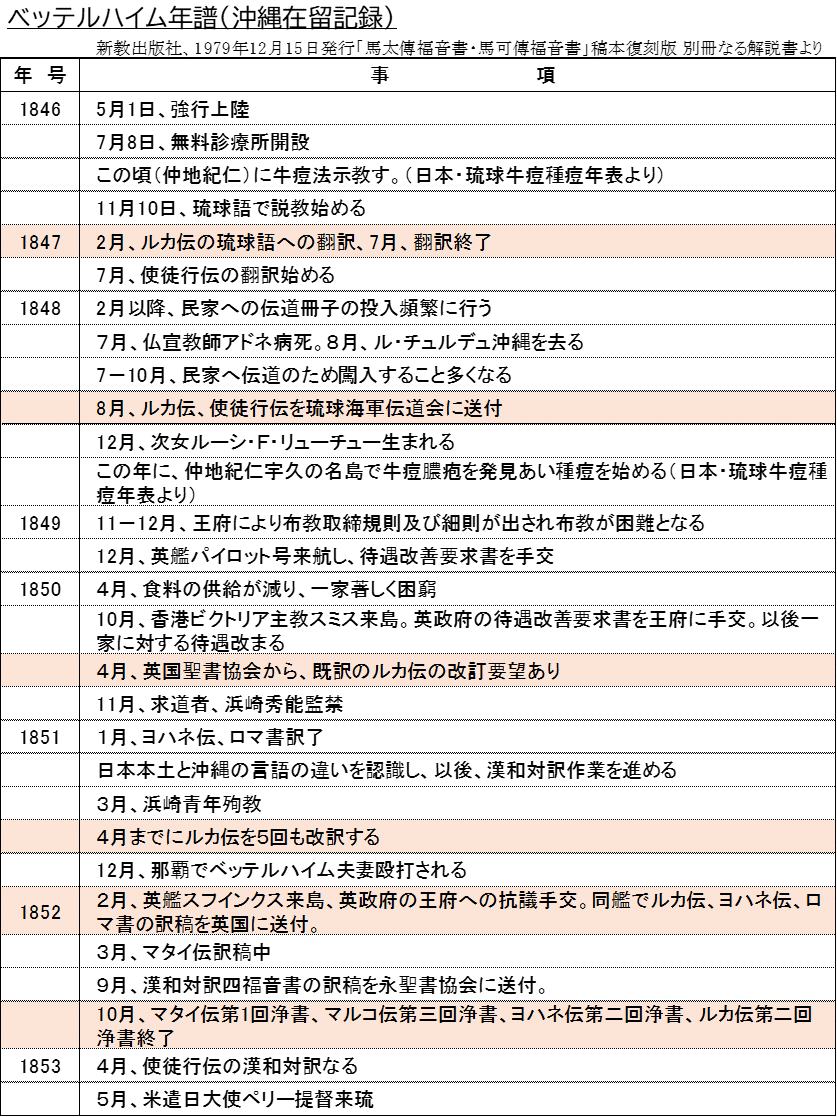

それを暗示しているのが、次に紹介するベッテルハイム年譜の琉球滞在部分です。

この年表で判るのは、ベッテルハイムが「ルカ伝」へのこだわりを見せていることです。表では、ピンクに塗りつぶした部分です。

その理由を照屋氏は、以下のように解説されています。

彼は琉球の民衆の現状を見て「それには貧しい者、蔑まれている者、弱き者、そういった人たちへのイエスのあたたかい眼差しがあり、また天国においてはか弱い女たちこそかけがいのない存在であること、そのようなことが「ルカ伝」にはあると考えるからである。

このように照屋氏は、ベッテルハイムが「ルカ伝」から翻訳に至った経緯を述べられています。

そこで「ルカ伝」の記事を、以下に改めてピックアップしてみますと、見えて来るものがあります。

「1847年2月、ルカ伝の琉球語への翻訳を始め、(その年の)7月に翻訳終了」と、何と彼は入国の翌年には、早くもルカ伝訳了しているとしています。

そして、早速、彼は1849年の8月、使徒行伝とともに、イギリス本国の琉球海軍伝道会に送付しています。

ところが、1850年4月になって「英国聖書協会から、既訳のルカ伝の改訂要望あり」とクレームがついています。

そしてその後の1851年の記述には「4月までにルカ伝を5回も改訳する、」ともあります。

「ルカ伝」が晴れて、琉球語訳『路可傳福音書』として完成するのは、1852年10月のことです。

この年表の中で、「ルカ伝の琉球語への翻訳を7月に翻訳終了」とは、彼が入植後わずか1年2ヶ月後のことで驚きのほかありません。しかし、少し奇異に感じるのは、1850年4月の事項です。それは「英国聖書協会から、既訳のルカ伝の改訂要望あり」とクレームがついていることです。

すなわち、この記述では「1849年の8月、使徒行伝とともに、イギリス本国の琉球海軍伝道会に送付した」ものが、英国聖書協会で採用は出来ないと、不合格であったとしていることです。

ベッテルハイムは、このクレームに相当ショックを受けたのでしょう。その後「4月までにルカ伝を5回も改訳する、」の記述から窺われます。

このクレームに対して見過ごしてはならないのは、ベッテルハイムの「ルカ伝」へのこだわりと共に、当時イギリス聖書協会には、琉球語もしくは日本語を判定するほどの人物がいたということを指摘しておかなければなりません。その人物とは一体誰なのか、大変気になるところですが、ここは指摘だけにとどめて先に進みます。

実は、このベッテルハイムの「ルカ伝」翻訳の進展過程にこそ、彼と朝忠の距離感が表れているとも受け止める事が出来ます。

この「ルカ伝」翻訳に関する年表の行間には、ベッテルハイムが一喜一憂しながら「この単語は、これで本当に正しいのか」と苛立ち紛れに朝忠に問い質す姿が思い浮かぶのです。

このことは、裏を返せば、朝忠がキリスト教禁教と英語の習得の相反する課題に、どう折り合いをつけるか、という難題を背負わされ、苦悩もあらわしているということもできるわけです。

従って、ベッテルハイムが来琉以来、この5年間で「ルカ伝」が「路可傳福音書」として完成するということは、朝忠の立場の変化をも投影しているということもできるのです。

それが以下に紹介する、それぞれの言語に関する“語彙集”の作成に見る事が出来ます。

③ 表裏をなす二人の英琉辞書

ベッテルハイムは、1852年1月23日付でイギリス本国へ『英琉辞書(原題English-Loochooan Dictionary)』なる語彙集を送っています。これは、年表にもあるように、2月に出港したスフインクス号に「ルカ伝」、「ヨハネ伝」それに「ロマ書」とともに送られたものと思われます。

この語彙集は、琉球語の研究成果として、英語に対して琉球語の表記と発音、意味を解説したもので、翻訳聖書の補完を成すものとして添えられたのでしょう。

彼は、この中で、「この国民は実に奇妙きわまりない存在であるので」と、琉球役人に不満を述べた後、次のような所見を述べています。

この書を目にされる方々にお願いしたいことは,ほんの一寸の間でも、艱難と辛苦,妨害また妨害、中断につぐ中断の実体に思いを巡らせて欲しい、今現在この琉球の地ではそういう実状の下でしか作業はできないのです。そうすればこの書のあらゆる欠陥は許していただけるものと信じる。 1852.1.23 B..J.Bettelheim

ベッテルハイムは、この語彙集の作成作業は、このような状態のもとであるからと、不備な点には理解を求め、その苦労に温情を請うています。

しかし、彼はこの『英琉辞書』を送ること自体、やっと確かな手ごたえも感じ、聖書の翻訳にも目途が立ったとも言っているようにも思われます。

それは、この一ヶ月ほど前に、長男バーナードの6歳の誕生を祝って漢詩を読んでいます。彼は、それに密かな自信を見せていることから窺うものです。

とても筆者には評価できるほどの器量はありませんが、彼がいかに語学の才に恵まれていたか、またその習得ぶりをも表していますのであえて以下に紹介したいと思います。

玉不琢不成器 人不学不知儀

人無信雖有智 似説恋居異地

人満私失原性 只顧身不顧霊

要帰信要従善 莫要於畏神天

懇天父祈神子 以聖風感心思

去諸悪滅諸私 修陰隲以俟死

得功死有可望 霊帰天享来生

相耶蘇交万神 永無絶福無尽

子伯那看誕日年紀六

父礼宇

この句を引用された山口氏は「これは長男バーナードが琉球の地で6歳の誕生日を迎えるにあたり、父ベッテルハイムが自ら筆をとり、漢詩を赤紙に書写してバーナードに与えたものである。『聖なる精神をもってすればすべての悪や自我を滅ぼし、死へ臨む心の備えを得る。主イエスと共にあらば無限の生命を得、限りなき幸せを得る』等々の字句が認められる。バーナードはこの頃、から漢字を覚え始めていたという。ベッテルハイム自筆滞琉日誌1851年11月10日の稿にみる自写なる漢詩である。」と解説されています。

また私見ながら、書出しでは「玉不琢不成器」は、西洋のことわざ「An uncut gem does not sparkle.(磨いていない宝石は輝かない)」を漢文化したものか、または、中国語の学習に用いた儒教聖典からの影響も多分にあるのではないかとも思われます。

それは、書き出しの「玉不琢不成器」は『礼記』の「玉磨かざれば光なし」の一説、次の「人不学不知儀」は中国の儒学者朱熹の「少年老い易く学成り難し」を思わせる成句だからです。そして、結句も「相耶蘇交万神 永無絶福無尽」と山口氏の解説「主イエスと共にあらば無限の生命を得、限りなき幸せを得る」で、ベッテルハイムの長男ギュツラフへの思いが伝わってきます。

彼は、中国語(漢文)が国際語として琉球にも日本にも普及していて、漢文をマスターし、それに現地(琉球や日本)の読みを習得すれば、道は開けると悟ったようです。彼は、これより聖書の漢和訳に力を注いでいくようになります。

一方朝忠は、ちょうどこの頃、ベッテルハイムの『英琉辞書』の裏返しとも言える『琉英国語』なる英語会話教本を著しています。

この『琉英国語』とは、前掲伊波和正論文「琉英国語」22巻によれば「1850年代に牧志(板良敷後の姓)朝忠が島津斉彬の秘命によって薩摩の密使園田実徳へ伝授した内容を、園田が記述したものと思われる。」という英語会話教本です。

この表現からすると、『琉英国語』は、園田が書き留めた伝授本であることが分かります。そして、この伝授本が作成されたのは1850年代というだけで、正確な作成年月は記されていないので、ここでそれは特定できません。しかし、この文面からすると、伝授の際には朝忠作成の原本があり、それをもとに伝授されたであろうことが分かります。

なぜならば、その伝授本の内容から窺う事が出来るのです。

この伝授本=英語会話教本は、英単語(文)―カタカナによる読み(発音)―意味を表す漢字(文)の順であらわされていて、特に、発音のカタカナの部分では、ネイティブな人物から直接伝授されなければ表現しようがない発声法が具体的に表記されているからです。

この苦心の表記には、朝忠自身がひとつひとつの単語(文章)を何度も何度も、そのネイティブな人物、すなわちベッテルハイムに読みを聞かせ、合格のサインを受ける様子が思い浮かぶのです。

この朝忠が著した『琉英国語』は、ベッテルハイムが在琉中、もっと言えば彼の『英琉辞書(原題English-Loochooan Dictionary)』と同時進行していたとみるのです。従って、筆者が裏返しという所以です。

朝忠とベッテルハイムは、互いの語彙集においてフィフティーフィフティーの関係を築き、それぞれの立場に沿って、ベッテルハイムは『英琉辞書:漢語』を、朝忠は『琉英国語』をまとめて行ったのでしょう。

ここに、朝忠がキリスト教禁教と英語の習得の課題に、どう折り合いをつけるか、という難題に、彼は明確に英語の習得が優先、と割り切った姿が見えてきます。

そして、この朝忠の割り切りの裏には、彼を後援した人物も見えてきます。

(5) 藩主島津斉彬

① 支配者薩摩藩の事情

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?