『ベッテルハイム伝』第1章「琉球への目覚め」

(1)ベッテルハイムの略歴

ベッテルハイムは、1811年6月、ハンガリーはプレスブルグのユダヤ系商人の家に生まれました。父親は厳格なユダヤ教徒の商人で、わが子を将来、ラビ(ユダヤ教の聖職者)となることを願い、幼くしてその学校に通わせます。

彼は期待に応えて、その学校で才能を開花させます。特に語学の習得は驚くばかりで、わずか9歳にしてヘブライ語、ドイツ語、フランス語をマスターしていたと言われています。

その後イタリアに出て、当時、医学において先端を行くイタリアのパデュア大学に入学し、1836年には医学博士の資格を取得します。

卒業後の数年間、近東方面に展開するイギリス軍の軍医を勤め、その間に、イギリス国教会伝道協会の宣教師と出会い、その影響を受けてキリスト教に改宗し、ウィリアム・ルイス師から受洗するに至ります。1840年頃と言われています。

彼は、早速、その近東地域でユダヤ人のキリスト教宣教師となることを希望しますが、さすがにこの時は採用が見送られます。改宗からあまりにも早すぎるということでしょう。

それでも彼は、ロンドンのユダヤ教徒たちに、キリスト教を浸透させるため,イギリス国教会ロンドン支部の指示によりロンドンにやって来ます。

そして、イギリス人エリザベス・メリー・バーリック(1821-1872年)と巡り合い、1843年に結婚しイギリス国籍を取得します。彼女は、裕福なキリスト教徒の製紙業者(一説には繊維業者)の一人娘でした。

ベッテルハイムとバーリックの出会いは、いかなるものであったかは詳らかではありませんが、彼女は、以後、夫ベッテルハイムの類まれなる才能と、イレギュラーな行動を伴う性格を支えて行くことになります。(この項は新城隆編『沖縄宣教小史』参照)

その頃イギリスでは、退役軍人のハーバート・ジョン・クリフォード(1789-1855年)により、極東琉球の宣教が提唱され、募金活動が展開されていました。

それが目標には届かなかったものの一組の宣教師を派遣できるまでの、運営資金の調達にめどが立ち、正式にイギリス海軍琉球伝道会が発足されます。そして派遣する宣教師の募集と選考が行われる運びとなりました。応募は数名あったと言われますが1845年7月4日、ベッテルハイムが晴れて選ばれます。

選抜理由に挙げられたのは、医者であること、語学に秀でていることが決め手となったようですが、もう一つ彼には、ユダヤ教からの改宗者として、その体験が生かされるだろうとの期待も込められてもいました。

かくしてベッテルハイム一家(この時すでに生後1歳5ヶ月の長女ビクトリアがいた)は、1845年9月、琉球への中継地、香港に向けてイギリスを後にします。

このアジアへの航海の途上、2ヶ月経った11月12日、ベッテルハイム夫妻の間に長男が生まれています。実に、バーリックにとって身重での船出だったのです。

彼は、我が子にかねてより尊敬していたカール・フレデリック・アーグスト・ギュツラフ師(1803-1851年)の名前を採り、バーナード・ジェイムズ・ギュツラフと命名します。ギュツラフ師とは、中国で活躍する宣教師兼外交官です。

(2)琉球への英国の責務」琉球宣教の目覚め

① クリフォードとベッテルハイムの琉球指向

ベッテルハイムの経歴で注目するのは、彼の雇い主であるクリフォードが琉球の宣教に目覚めたのと、ほとんど同じ時期であったという事です。

ベッテルハイムの場合のそれは、彼がユダヤ教からキリスト教に改宗して、近東方面の宣教に目指すも叶えられず、ロンドンに来た頃の1840~43年のことと思われます。

一方クリフォードも、琉球に宣教師を送って伝道すべきと提唱したのも、その頃と思われます。この両者のマッチングが、以後、ベッテルハイムの壮大なドラマを生むことになるのです。

この二人は、何があって、琉球伝道に目覚めたのでしょう。まずは、この二人の出会いから紐解いていきたいと思います。

それは、彼等が出会う少し前、二人に多大な影響を与えたと思われる“ある事件”がありました。ここには、彼らにとって看過できないものがあり拘ってみていきたいと思います。

クリフォードは、およそ4半世紀前の1816年に、ライアラ号でバジル・ホール艦長のもと、海軍大尉として実際に琉球を訪れています。それが今になって、にわかに琉球伝道の必要性を唱えているのです。

彼は、この“ある事件”を切っ掛けに、以前より、くすぶり続けていた心に火が付いたのではないかと思われます。

その“ある事件”とは、アメリカの商船モリソン号が日本に交易を求めるも、いきなり砲撃を受け打払われた、いわゆる「モリソン号事件」のことです。

このモリソン号が日本へ向かう途中、イギリス国籍のギュツラフと落ち合うため、寄港したのが琉球の那覇港でした。モリソン号がこの那覇に滞在したのはわずかに3日間でしたが、この遠征に加わった聡明な船上の人々によって、この事件は琉球の新たな価値を見出すに至ります。

クリフォードは、その価値に呼応し、今こそ、琉球に伝道会設置を行動に移すべきと、立ち上がったのではないかと思われるのです。

その時の彼の心情を、照屋善彦著『宣教医ベッテルハイム 琉球伝道9年間』(以後、単に『宣教医ベッテルハイム』と表記)18頁は、次のように記しています。

「琉球についての、最新情報を手に入れたとき、クリフォードの琉球への思いは一気に膨らんだようだ。いまや、やむにやまれぬ強烈な観念となり、そのとりこになってしまった。『琉球への英国の責務について』と主張するまでになった。」と。

まさにこの記述の中の“最新情報”とは、モリソン号事件がもたらした一連の情報であったとみる事が出来ます。

以来、彼は迷うことなく『琉球への英国の責務について』を果たすため、琉球伝道協会設立に奔走していったものと思われます。

彼は、地元アイルランドの『エイチル・ヘラルド』誌に、1843年2月9日付で伝道団の趣意書を投稿しています。そこで彼は、次のような動機を述べています。

親友バジル・ホールに伴い琉球を訪れてより、早25年の歳月が過ぎ、その間、かの慈悲深きサマリア人にも勝る琉球の民より受けた数々の交情に対し、いまだ何ら報恩の責務を果たしていないことに遺憾の念を禁じ得ない次第である。今こそ神の福音を琉球の民に伝えることにより精神面での報恩を果たすべき時だと思うのである。

ここでクリフォードは、琉球の民衆を「サマリア人にも勝る」と称えつつ、われわれは受けた恩に、いまだ「報いてはいないではないか」と訴えています。

おそらくこれは、以前より、心に燻ぶり続けていたわだかまりがモリソン号事件により、呼び覚まされたことを物語っているのでしょう。

② ロンドンにもたらされた『モリソン号航海記』

アメリカのオリファント商会のチャールズ・ウィリアム・キング(1809-1845年)は、中国で活躍するイギリスの宣教師ギュツラフが預かっていた7人の日本人漂流民の返還を口実に、日本と交易を開こうと考え、モリソン号による日本遠征を企画します。

そして、1837年7月4日、準備も整い日本に向け、マカオを出帆します。しかし、当時の日本は、1825年(文政8年)に『無二念打払い令(異国船打払い令)』が施行されていました。これは外国船を見たら、直ちに躊躇なく打払えというなんとも物騒な政令(掟)でした。

そのためにモリソン号は、目指した浦賀でも、薩摩でも激しい砲撃に遭い、漂流民の返還も、ましてや交易を開くこともかなうことが出来ず無残な結果となりました。

この「モリソン号事件」は、国旗や休戦旗(白旗)を掲げた無防備な商船モリソン号に、いきなり砲弾が打ちかけられたもので、とてもただ事では済まされない重大な出来事でした。

その後の、アヘン戦争などの例から見ても、国旗・休戦旗に対する侮辱や攻撃がいかに重大事態を引き起こすか歴然で、結果的に非常事態に陥らなかったことが不思議なくらいです。

この事件は、いち早くイギリスにも伝えられ大変な関心を呼びます。

イギリスロンドン海外伝道会は、モリソン号に同行したギュツラフのほか、ロバート・モリソン(注―1)、メドハースト(注―2)らを中国に送り込んでいる立場から、とても他人事で済まされるものではなかったはずです。

ところがこの反日感情を煽るような事件は、主催者のキングと同行した二人の宣教師がそれぞれに思いのほか冷静な『航海記』を著わしていて、事件の内容とは裏腹に、日本の好印象を強烈に植え付けることとなります。

その同行の宣教師二人とは、中国で布教活動するアメリカンボード(アメリカ海外伝道協会)の、サミュエル・ウエルス・ウィリアムズ(1812-1884年)と、それにピーター・パーカー(1804-1888年)です。

ウィリアムズは、1832年より、マカオに入り、月刊誌『チャイニーズ・レポジトリー』の編集・印刷に携わり、このモリソン号には博物学者としての参加でした。

また、パーカーは、1834年より、マカオで医療伝道者として活動していました。

この宣教師二人とキングを加えた三人が、このモリソン号による日本遠征の『航海記』を、意外な筆致で著しているのです。

最も早いものは、ウィリアムズがマカオに帰還した翌月の1837年9月から12月号にかけて、自ら編集を勤める『チャイニーズ・レポジトリー』に体験記を載せ、中国で発行されます。

続いてパーカーは、1838年5月に、このロンドンから、そして、日本遠征の主催者キングは1839年ニューヨークから、それぞれに『航海記』を発行しています。

これらの「モリソン号事件」関係の三誌を指して、岡本良知氏は、論文『天保8年渡来モリソン号航海記』(丸善書店の『学燈』第50巻第3号)の中で、次のように記しています。

「この数少ない航海記は驚くほど明瞭に且つ冷静に作られているから、当時の心ある人々を動かすに足りたであろうし、後世の研究者にとっても最も信頼すべき資料となるのである。」と、評価されています。

そこで、それぞれの記述を見てみると、ウィリアムズの記事を載せた『チャイニーズ・レポジトリー』では「野蛮な方法で追い払われはしたが、(すみずみまでいきわたった日本の統治能力を)我々は決して侮ってはいけない」としたうえで「どうしてこうまで日本が外国人を寄せつけなくなったか調べるのはけっして無駄なことではない」と所見を述べ、かえって日本の統治能力を評価した内容となっています。

このウィリアムズの『チャイニーズ・レポジトリー』がロンドンに、第一報として届けられたのは、翌年の1月~4月にかけてのことでしょうか。

そして、間髪入れずに5月、『パーカーのモリソン号航海記』(注―3)が、前述したようにロンドンから発行されます。

この『パーカーのモリソン号航海記』が何ゆえロンドンで発行されているのか、疑問は残りますが、ロンドン在住の友人アンドリュー・リードに託しての発刊と、前出の岡本氏は記しています。リードは、パーカーより送られた原稿を75頁にまとめ、小冊子にして発行しているのです。

さらに岡本氏は、小冊子ながらも、その『パーカーのモリソン号航海記』を「琉球や浦賀・薩摩の沿岸で観察した日本人の人情風俗、文化の程度、船載の日本人漂流者の心情の変化を伝える点では、他の2種より、遥かに秀でている。」と称えています。

続いてその翌年の1839年には、モリソン号事件を総括した集大成『日本とマレーシア福音船の航海記、 モリソン号とヒマレー号の記録』がキングの手により、アメリカで発行され、ロンドンにもたらされます。

この書には、モリソン号とヒマレー号の航海記の二巻あり、そのうちの第一巻が日本遠征記となっていて、原題名は「Notes of the Voyage of the Morrison from Canton to Japan by C. W. King.」というものです。このキングの航海記の第一巻を、便宜上『パーカーのモリソン号航海記』にならって、以後、『キングのモリソン号航海記』(注―4)と表記します。

キングは、アメリカ最初の日本遠征を自ら企画しただけに、自国アメリカ政府に対しての建議書的なものとなっています。

③ キングの準備とギュツラフの合流

そこで、少し詳しく『キングのモリソン号航海記』を見てみたいと思います。

そこに記された内容は、最初に序文で動機を述べ、次に目次を配した後、序章、そして本文というべき航海の記録、第一章 沖縄、第二章 江戸、第三章 鹿児島、最後に第四章 反省と提言という実質的には六構成となっています。

彼は、序章で日本に向かうにあたって、過去の事例を丹念に調べ上げています。

また同行者の人選も入念に行っています。パーカーとウィリアムズのほか、使節一行には、イギリス籍のギュツラフも加わっています。彼は、日本人漂流民の保護者でもあり、日本語の通訳としても不可欠で、キングたっての要請と思われます。

それは、当初、ギュツラフと日程の都合がつかなかったにもかかわらず、別便にて琉球で落ち合うこととしたことから窺う事が出来ます。

彼らが落ち合う場所として、琉球を選んだその理由は、マカオと日本の中間に位置した地理的条件が良いこと、それに、何と言っても琉球滞在経験を持つ先人たちの著わした『航海記』、『滞在記』の類に「琉球は、とても平和で民衆の穏やかなこと」という好印象な証言が記述されていることが挙げられます。

さらに、以前、琉球を訪れた経験を持つギュツラフからの推薦もあったのでしょう。

こうして落ち合い場所に選れた琉球は、モリソン号一行はもちろんのこと、後に当地を目指す人々にとって、思わぬ意味を持つ舞台となったようです。

④ 楽園の島を伝える過去の琉球滞在記

当初、キングや3人の宣教師たちが得ていた琉球の評判はどうであったのでしょう。彼らは、過去に日本や琉球に立ち寄った船舶の履歴を詳しく調べて航海に臨んでいます。その中で琉球に関しての主な琉球滞在記録を拾ってみますと、

1797年: 英国測量船プロビデンス号(艦長ウィリアム・ブロートン)、宮古多良間島沖で難破。同年那覇へ寄航、ウィリアム・ブロートン著『北太平洋航海踏査録』(1804年)刊行。

1803 年:英国船フレデリック号那覇に寄航。

1816 年:英国艦船ライアラ号とアルセスト号来航、42日間滞在。J・マクロード著『アルセスト号 朝鮮大琉球航海記』(1817年)刊行。バジル・ホール著『朝鮮西沿岸及び大琉球島探検航海記』(1818年)刊行。

1827 年:英国船ブロッサム号(艦長フレデリック・ビーチー)来航。 フレデリック・ビーチー著『ビーチー太平洋航海踏査録』(1831年)刊行。

1832年:英国東インド会社リンゼイを団長にロードアーマスト号、市場調査のため中国東海岸沿岸に派遣、ギュツラフは通訳兼医師として同行。『リンゼイの報告書』(1834年)刊行。『ギュツラフ航海日誌』(1832年)刊行。

18世紀後半からモリソン号の寄港に至る、約半世紀の間の琉球への主な調査船や漂流者は上記の通りです。

この中の、1816年のライアラ号にはクロフォードが、1832年のアマースト号にはギュツラフが、それぞれ乗船していました。

彼らの体験記は、東洋の孤島琉球を異口同音に、エデンの園を思わせる、この世の楽園のようだと綴っています。

(3) バジル・ホール艦長

① ホール艦長を引合いに出す『パーカーのモリソン号航海記』

モリソン号乗船の三氏(以後、キング、パーカー、ウィリアムズを指す)のそれぞれの『航海記』の記述には、クリフォードも参加したバジル・ホール艦長の航海記を引用しながら琉球の感想を述べたくだりがあります。

特に『パーカーのモリソン号航海記』には、バジル・ホールの著わした『朝鮮西部沿岸及び大琉球島航海探検記』を引用した記述もみられます。おそらく、パーカーが刮目して読んだものでしょう。以下に「琉球出港への回顧」と題した一節を紹介します。

琉球出港への回顧:ホール艦長の語り口では琉球王国について誤解を招いてしまうが、琉球を訪れたことがある者なら、艦長の大げさで熱のこもった話しぶりも致し方ないと思うだろう。琉球人の質素さと優雅さには非常に感銘を受ける。未開でありながらもこうした想いを抱かせる人々に、私はこれまで出会ったことが無い。この地に住み、人々に福音を伝えることは大いなる喜びとなろう。ここで暮らして現地の言葉を身に着け、人々にキリスト教を伝えることが許されるのなら、必要とあれば進んで友人や故国とのつながりをすべて捨て去ってしまうかもしれない。

私たちは幾度なく数百もの人々に取り囲まれ、食い入るような好奇心に満ち溢れたまなざしで見つめられた。その度に私は皆に語り掛け、柔和で謙虚なキリストの下へいざないたいという抑えがたい欲求に駆られた。

ギュツラフ氏は、ここでの布教活動はすぐにも根付くだろうと見ているが、宣教師を務めるのは医師が良いと考えている。

この記述の冒頭、パーカーが記した「ホール艦長」とは、クリフォードのかつての上官バジル・ホールのこととは言うまでもないことです。

そのパーカーは、ここで、琉球人の風俗民衆について「ホール艦長の語り口は大袈裟で誤解を招く」としながらも、彼らの「質素さと優雅さには非常に感銘を受ける」と、ホール艦長の感想に合いの手を入れています。

また、ギュツラフの「医師の資格を持つものがよい」とする提案を得心の面持ちでうなずいてもいたのでしょう。

クリフォードは、パーカーのこの部分の記述に触発され、改めて琉球へキリスト教の福音を芽生えさせるべきとの思い至ったに違いありません。

② 蘇るライアラ号の琉球寄港

当時、西洋の商人や知識人は競って、東洋から発信される書物や情報を求めていました。

中でも、彼らの最も耳目を集めていた中の一書が、クリフォードも参加したライアラ号艦長バジル・ホールによる『朝鮮西部沿岸及び大琉球島航海記』の琉球滞在記でした。

この書は、各地で好評を博し、ベストセラーとなります。一躍、極東の島琉球が注目されることになったのです。

モリソン号のキングはじめ三氏が、大いに参考にしていたことからも窺われます。

そこで、クリフォードが参加した、この琉球遠征の模様を、今少したどってみたいと思います。

彼は、1816年9月16日、ホール艦長のもとライアラ号で、僚艦アルセスト号(マクスウェル艦長)と共に、中国東方海域の探検調査中、那覇に寄港します。

この両艦の琉球滞在の模様は、前掲したように、軍医マクロードにより『アルセスト号 朝鮮大琉球航海記』と、ライアラ号艦長バジル・ホールによる『朝鮮西部沿岸及び大琉球島航海記』によって、それぞれに詳しくヨーロッパに紹介されました。

艦隊が琉球に滞在したのは、10月27日に至る42日間に及んで、親しく交流したことが記されています。

この両書は、ともに琉球の印象を、他の地域には見られない東洋の楽園として称賛しています。そこには、自然の美しさに加え、素朴な人情、明るい民族性に触れた感動が記されています。

この時、クリフォードは、このわずかな期間ながら、琉球滞在中に習った単語をまとめた「語彙と文例の琉球語集」を編纂しています。これは、彼の琉球に対する思い入れの表れなのでしょう。この「琉球語集」は、ホール艦長の『朝鮮西部沿岸及び大琉球島航海記』に付載されていて、極東に赴く人々の必携の書ともなりました。

また、このホール艦長の『航海記』には、ナポレオンとの会見が記載されていたことも注目を浴びた大きな要素だったと考えられます。

一時期とはいえ、ヨーロッパを席巻したナポレオンの動静は、当地にとって大きな関心事であったのでしょう。

それは、ライアラ号がイギリスへの帰路、南大西洋の孤島セントヘレナ島に寄港した時のこと、当地に幽閉されていた、ナポレオンと会見したというのです。

その会見の場で、話題が琉球に及んだとき、ホールの説明にナポレオンが猜疑の眼差しで驚いたと記していることです。

③ 琉球の治世とナポレオンの驚き

ここには、かたくなに鎖国を守る日本や琉球の島国の事情と、国境が陸地にあり、さらに民族や言語が複雑に入り組み、国の安全保障が最大の課題とするヨーロッパの国事情を対比するのにこれほどよい例はありません。

後に、日本遠征にやって来るアメリカのペリーも、この記述に大変興味を抱いていました。彼の琉球寄港の時『伝記ペリー提督の日本開国』(サミュエル・エリオット・モリソン著・座本勝之訳)は、ホール艦長とナポレオンのやり取りの様子をわざわざ載せています。そのくだりを参考に、シナリオ風にアレンジして、以下に紹介します。

ホール艦長は、帰途セントヘレナ島にいたナポレオンと会見した。そこで元皇帝と彼が沖縄の話に及んだとき、

ホール艦長:「沖縄人は一切の武器を保有していません。」

ナポレオン :「武器を持たない? 大砲も小銃もないのか!」

ホール艦長:「小銃のひとつもありません。」

ナポレオン :「本当か? それでは槍か少なくとも弓は持っておるであろう。」

ホール艦長:「それらの一つもありません。」

ナポレオン :「それでは、短剣はどうじゃ?」

ホール艦長:「それすらもありません。」

ナポレオン :「うむ、それでは一体どうやって戦うのだ。」

皇帝は、こぶしを上げて船長に詰め寄った。

ホール艦長:「かつて沖縄では戦争というものが一度もなく、内外的にも平和を維持してきた。」

ナポレオン :「戦争がないと⁉」

皇帝は軽蔑とけげんに満ちた態度で怒鳴り上げ、この世の中で戦うことを知らない国民など、今時あるものだろうかと訝しげ風に自問していた。

さらに同席したクリフォードも、自身の航海記に同じような会見の模様を記したうえで「彼らはナポレオンの名さえ知らないのですよ」と言うホール艦長の発言に「ナポレオンは『いや、これは驚いた!』と声高に笑っていたと」記しています。(山口栄鉄著『異国と琉球』23頁より)

このナポレオンの驚きは、合従連衡が常態化しているヨーロッパの為政者の一面を如実に表しています。

このバジル・ホール艦長とナポレオンの会見の模様を、日本遠征前のペリーは興味深く読んでいたのです。

また、ペリーに限らず、それより先のモリソン号一行も、バジル・ホールのこの一節には興味津々であったことと思われます。

琉球には、武器がないのは本当か、もしそれが本当ならば何ゆえか、琉球での調査項目の一つだったのです。

モリソン号一行は、琉球王朝が清国の朝貢国で安全保障は中国の傘の中にあるから無防備でもいられるのか、それにしてもと首をかしげざるを得なかったのではないかと。

ナポレオンのみならず西洋人にとって軍備や武器は、身を守るための当然の備えで、言ってみれば、ヨーロッパの科学技術の発展は、その進歩に比例しているのです。

バジル・ホールによる『朝鮮西部沿岸及び大琉球島航海記』は、琉球が軍隊や武器を持たない不可思議な国として、西洋に紹介されたのです。

(4)琉球王朝

① 不気味なモリソン号の来航

当時の武器を持たぬ国琉球は、西洋諸国から見れば、なんとも理解しがたい国でした。

それは琉球王府が、表向きは中国(清国)の朝貢国として、また、一面では日本の薩摩藩の支配下にもある双方からの主従関係にあるとは一体どういうことかと。

琉球の歴史を紐解いてみますと、1404年、中国は明の時代、琉球と明との間で朝貢冊封体制(注―5)が始まったとされています。

以来、琉球は中国の安全保障の保護下に属し同盟国となったのです。

ところが、琉球王府は1609年、大挙薩摩の侵略を受け、瞬く間に占領されてしまいます。以来、薩摩藩は、琉球王府から武器を取り上げ、支配下に治めます。

ただ、琉球の背後には中国(当時は明国)がいて、薩摩藩もさすがに大国の明国と事を構えるわけにもいかず、表向きは今まで通りの独立国として、陰で操るといういわば薩摩が黒子役に徹するというものでした。その方が薩摩藩にとって都合がいいのです。

なぜならば、具体例を挙げれば、第一に、琉球の主要産物の砂糖を独占出来るからです。

ウィリアムズとパーカーのそれぞれの航海記によれば、那覇の港には、日本のジャンクがひしめき、砂糖を積載したジャンクが薩摩に向け出帆するのを見送っています。

ウィリアムズは、その量を200ピクル(1ピクル=60㎏)と記し、パーカーは、その出荷量が年間175,000ピクルにも及ぶと割り出しています。

彼らが砂糖の積み出しを見て、薩摩との結びつきが強いことに、意外な面持ちで記しているのです。(『パーカーのモリソン号航海記』より)

さらに、薩摩藩にとっての利点は、琉球が清国や東南アジアと交易をしていて、抜け荷(密貿易)まがいの商いの言い逃れが出来ることです。すなわち琉球を支配することによって、外国との交易を琉球に肩代わりさせることができるのです。

中国からの冊封使は、不定期とはいえ毎年あるわけでなく、その時だけ繕えばその黒子政策が可能なのです。琉球と薩摩藩は、この政策を、すでに220年前から維持してきたのです。

以後、琉球王府は二重に宗主を持つ、何とも奇妙な綱渡り的なバランス外交を余儀なくされることとなります。

ただ島国のため厄介なのは、外国船が寄港したり、近海での遭難船の扱いです。そんな時は、薩摩藩役人は表に出ることを出来るだけ避け、琉球王府が事に当たり、止むを得ない場合は、琉球の民族服を着こんで琉球役人に紛れ込んでの対応でした。

また、出来るだけ速やかに、平和裏に帰還させることを心掛け、そのためにマニュアルも作っていました。

バジル・ホール艦長や琉球漂着者たちが発信した何とも耳触りの良い琉球の情報は、いずれもがこのマニュアルに沿って西洋人が持てなされたものでした。

従って、ほとんどの琉球に関する『航海記』が好印象な記述は、この琉球と薩摩の手の込んだ黒子政策の恩恵を受けたものという事が出来るのです。

② モリソン号の漂流民

ところが、キングたちモリソン号一行は、水面下で支配するそのような薩摩を、滞在中に見破っているのです。

すなわち、彼らは、あらかじめ詰め込んできた琉球の予備知識から、入港するなり民衆が押し寄せ歓迎されるであろうという期待がありました。しかし、この期待は、那覇港に着くなり最初から外れます。

琉球王府の役人は、キングらの予想に反し、強く退去を求め上陸を拒否します。

それは彼らが、いつもの外国船、すなわち補給のために立ち寄る商船や、緊急事態の発生の外国船とは違う想定外の外国船で、そんな船が何故ここに立ち入ったのか、また、時を合わせるように、もう一隻の外国船(ギュツラフを乗せたイギリス軍艦ローレイ号)の目撃情報も王府に入ってきて、何か不穏なものを感じ取っていたからです。

7月12日、モリソン号那覇入港と同時に、直ちに琉球王府役人は、通訳のアニア(安仁屋)を介して、琉球寄港の目的は何か、国籍、装備などを問いただします。

そして、モリソン号を検分してみると、船内には7人の日本人が乗っているのを発見して驚きます。王府役人の間では、厄介な外国船が入港してきたと、一気に緊張が走ります。

キングは、琉球寄港時には出来ることなら、日本人の存在を隠しておいた方がよいと思っていました。それが早々に露見してしまったのです。

那覇港に停泊する薩摩の千石船を見た彼らは、思わず甲板に走り出して、声を張り上げたことと思われます。おそらく懐かしさのあまり感情の高ぶりを抑えきれなかったのでしょう。

このような事情から、モリソン号一行は、琉球の真の姿を見る機会を得たのです。

ここで、改めてキングが連れてきた日本人を紹介しましょう。彼らは出身別に、二組の合計7人で、それぞれが漂流民です。

一組目は、尾張知多郡小野浦村(愛知県美浜町小野浦)所属の宝順丸の3人(岩吉=33歳、久吉=20歳、音吉=19歳)です。

そして、二組目は、肥後川尻(現熊本市南区川尻)の4人(庄蔵=28歳、寿三郎=25歳、熊太郎=28歳、力松=16歳)です。

宝順丸3人は、1832年12月(天保3年10月11日)、江戸へ向かう途中嵐に巻き込まれ遠州灘で遭難、14ヶ月漂流の後、アメリカ西海岸に14人のうち3人のみ生き残り漂着、以後ロンドンを経て、マカオに至りギュツラフの保護のもとにありました。

そして、肥後組とは、1834年12月に、肥後川尻湊から天草に向け出帆するも、嵐に巻き込まれ、ルソン島に漂着、現地人に助けられ、1837年3月スペイン船でマカオへ送られて来て、ギュツラフ保護下にあった漂流民4人です。

キングは、王府役人が日本人と「熱心に二、三 語かわすのを見た」としていますから、たがいに驚いて言葉を交わしたのでしょう。

7月13日の『キングのモリソン号航海記』を見ますと、王府役人から、改めて日本人の質問があったことが記されています。

「その人たちは日本人か」、「あなた方は故国へ連れて行くつもりか」、これに対して我々は「その人たちは漂民であり、故国へ送還するのだ」と答えた。そして「後で判ったことであるが、琉球人たちは彼ら漂民に対して言葉をつくして、モリソン号を離れ彼らの船で鹿児島に往くよう説いたということである。」とも彼は記しています。

7月14日には、琉球で落ち合うはずのギュツラフを乗せたローレイ号が姿を現します。

この時の様子をウィリアムズは「ギュツラフを乗せたローレイ号が南方より姿を現した。日本人漂民をはじめ一同が歓声を上げたので、琉球人たちは何事であろうと狼狽して舷側へ走っていた。」と記して、日本人漂流民が恩人のギュツラフとの再会を心待ちにしていたのが窺えます。またこの記述では、琉球役人のピリピリした緊張感も伝わってきます。

そして『キングのモリソン号航海記』では「通訳たちは、取り調べのためローレイ号に赴いたが、それがすむと、グツラフ氏が我々を訪ねて来て、指示にしたごうて、漂民の送還に関し、日本人自身の意見と希望を訪ねることになった。彼らは船室に案内され、其処で故国へ帰る準備は出来ているか、またそれを希望するか否か尋ねられた。これに対して彼らは極めて熱心に再び故国を見たい由を答えた。」と記しています。

さらに「モリソン号で行くか、それとも、他の方法を選ぶかの質問に対しては、同じ熱心さを以って、我々と共にモリソン号で行きたいと答え、日本へ到着の上は親切に迎えられることを確信すると述べた。一度難船した彼らは危険な日本のジャンクに身を任せることは心配だったのであろう。」と続いています。(相原良一著『天保8年米船モリソン號渡来の研究』59頁より)

このモリソン号と琉球王府との一連のやり取りの中で、薩摩藩は漂流民に、切に薩摩の船での帰国を説きますが、彼らは、きっぱりとモリソン号での帰還を選択します。

キング一行は、漂流民を介した会談の中で、琉球王府と薩摩藩の結びつきを、概ね認識するに至ります。それとともに、琉球に武器のないのも見抜いているわけです。

③ 那覇を第二のシンガポールに

それは、ウィリアムズの『チャイニーズ・レポジトリー』の記述から「ルソンに漂着した西九州出身の4人の漂民の語るところによれば、琉球は薩摩の領主が支配し、その貿易を独占しているとのことである」と聞き、はじめて琉球の脆弱な立場を理解します。

さらに、「武器類では刀も火縄銃もナイフも見かけなかった。これはおそらく彼らの主人である日本人たちが、彼らから武器を取り上げ、その使用を禁止したためであろう。」と、あのナポレオンが抱いた疑問も氷解したようです。

おそらく、モリソン号一行と会談に臨んだ役人の中に、琉球の正装に身を包んだ薩摩の役人がいたのでしょう。ここには、王府の役人がその顔色を窺いながら進行していたことが見て取れます。漂流民を薩摩のジャンクで送還するとの提案などは、それを物語っている証ともいえます。

かくして、ギュツラフと合流したモリソン号の一行は、次の日の7月15日、いよいよ日本に向けて錨を挙げるのです。

ウィリアムズは、琉球で得た経験や状況から、当地を去るにあたって次のように記しています。

彼は「貿易の自由は思想交換の自由を生み、商品の進出はそれと共に文明と基督教とを伸展せしめる。」と語り、中国と日本の間に位置する沖縄の立地条件を上げ、「我々は、那覇を以って、東太平洋の偉大なる島々における第二のシンガポールにすべきである。」と提案しています。(前掲『米船モリソン號渡来の研究』58頁より)

④ キングの意外な提言

キングも琉球を去るにあたっての記述を残しています。前のウィリアムズとのそれと重なりますが、あえて彼の見方はどうであったのか『キングのモリソン号航海記』を調べてみると「モリソン号で連れてきた日本人によると」と前置きして「琉球が日本(薩摩藩)に征服されたのは、1609年」とし、次のように述べています。

以来、完全な従属関係が琉球人の現状を生んでいる。琉球人は武器を持たない。外国人の訪問を許しては主人の不興を買うのではないかと恐れているが、かといって外国人を追い払うにはあまりに弱々しい。

琉球はこの不条理な関係に大いに苦しめられて来た。しかし、琉球人に少しでも気概があれば、あるいは外国からほんのわずかでも支援があれば、この関係性にめでたく終止符が打てることもあり得ない話ではない。

と、彼は、琉球の置かれた立場に理解と同情を寄せながらも、このような理不尽な関係も「気概と支援」があれば、自主自立できない訳ではないと説いています。

しかし、その後、キングは日本遠征に失敗し、何ら得るところなく、しかも漂流民すら帰還させられなかった身となっては、琉球の見方も大きく違ったものとなっていました。

すなわち彼は、日本への行きと帰りでは、琉球の地勢学的価値に変化を見せるのです。その変化とは、次の記述から窺うことが出来ます。

彼は、日本遠征に失敗したことを総括して「民間の船が辱めを受けて打払われたことは、国がこの事業に乗り出すべき格好の口実を与えた」とし「このチャンスを失ってはいけない」と次のように積極的な提言を行っています。

そのキングの思いが最も込められたくだりを拙書『音吉伝-知られざる幕末の救世主―』から紹介しますと、

日本の開国を迫る上で「然し飽くまで(日本が交渉を)拒絶する場合は、名誉ある後退をする外あるまい」として「武力衝突の恐れがあるのなら一旦は引け」と諫めています。

それでも、キングは「我々にとってさらに二つの強圧的手段が残されている」とし、単なる撤退ではないと次のように述べています。

キングは、まず、第一に江戸湾の封鎖を挙げています。

ここで彼は、江戸湾の封鎖を提案しているものの「自分にとって耐えがたい難点がある」としています。彼は「アメリカ国民としては日本の首都の罪のない友好的な百万の市民に少しでも苦痛を与えることを喜ばない以上、第一の方法よりも難点の少ない手段を選ばなければならない。」と述べ、次の手段を提案しています。

それは、琉球の王府と友好関係を結び、薩摩藩と琉球との関係を断つことを挙げています。彼は、アメリカが琉球政府と友好関係を結ぶことにより、日本政府を孤立化させ疲弊させるのに効果的としています。その戦略は、すぐには期待できないが、強硬手段によるそれよりも摩擦や軋轢を生まず有効であると指摘しています。

キングの記述で感心するのは、自らが被害者であり、屈辱を味わった身でありながら、感情に任せて、報復を呼びかけるのではなく、事件をあくまでも客観的にとらえていることです。

ここで彼は、日本へ今後、アプローチするとき「もし打払いになったらいったんは引け」とまで言っているのです。それでもキングは、琉球と日本(薩摩藩)との関係を断てば江戸湾封鎖に匹敵する制裁効果があると説いているのです。

キングは琉球滞在中、日本との微妙な関係を読み取り、安易な報復でなく、積極的戦略として、琉球の立ち位置を利用すべきと提言しているのです。

この中には、キングは薩摩藩が琉球を介して、中国との関係をもひそかに保っていることも見込んで、第三国として割って入ることを提案しているのです。

彼の琉球に対しての接し方は、モリソン号で日本へ行く前では“ほんの少しの外国からの支援”と同情的であったものが、帰りには、琉球を“条約を結ぶ同盟国”を目指すことにまで高めた価値に変化しているのです。

結果的に、彼がイギリス籍のギュツラフと落ち合うために選んだ琉球は、はからずも日本のアキレス腱を、ここに見出すこととなったのです。

(5)東洋宣教の先覚者ギュツラフ

① イギリス海軍琉球伝道協会の立上げ

19世紀に入り、産業革命の進むイギリスでは、ブルジョワジー(資本家)が大きな勢力を持つようになり、今まで中国の貿易を独占していたイギリス東インド会社の特許権がその圧力に屈して1834年、廃止になります。

それと共に、イギリスはじめ西洋諸国では、格段と東洋の動静に関心が高まってきます。それは、産業界のみならず、宗教界もしかりです。

クリフォードの心残りは、琉球を訪れた頃、今のように、深くキリスト教に帰依していなかったことが頭をもたげ、後悔の念を深くするようになります。

そんな思いでいるとき、この一連のモリソン号関係の書物が発行されたのです。読めば、何と懐かしいかつての上司、ホール艦長の印象も語られているのです。

クリフォードは、その時の感激が鮮明に浮かんできたことでしょう。

特に、『パーカーのモリソン号航海記』の記述の中の「未開でありながらも琉球人の質素さと優雅さには非常に感銘を受ける。」と琉球人の気質を紹介し、それ故に彼らを「キリストの下へいざないたいという抑えがたい欲求に駆られた。」と記述するパーカーの感想は、そのままクリフォードのものなのです。

彼は、このような経過を経て『琉球への英国の責務について』の思いにたどり着いたものでしょう。そして四半世紀経った1843年2月、当時の海軍司令長官マンチェスター公を名誉総裁に戴き、イギリス海軍琉球伝道会を発足させたのです。

伝道会には、クリフォードの呼びかけに呼応した元軍人が200人ほど名を連ねます。

早速彼は、琉球へ宣教師派遣のため募金活動を展開します。

目標は、二組の宣教師(助士付き)を送り込む事、その費用は年間維持費を600ポンド(一組分300ポンド)と算定し、その10年分を賄おうとする6,000ポンドとします。

しかし、実際に集まったのは、1844年12月までに、1,051ポンドでした。(前掲『沖縄宣教小史』5頁より)

募金が目標に届かなかったことから、当面は一組で臨み、その後もう一組の派遣を検討するということになります。そして、その人選が行われることとなりました。

これを知ったベッテルハイムは、早速応募します。

面接に立ち会ったクリフォードは、語学に長け、医師の免許を持つベッテルハイムを見て「これほど相応しい人物はいない」と、膝打ちしたに違いありません。

ベッテルハイムは、1845年7月4日付、年俸200ポンドで琉球派遣宣教師として、採用されることになります。契約にはさらに、年ごとに増額も約束されていたようです。

さて、当時のポンドの価値とは、どのくらいのものであったのでしょう。我々にとって、このポンドの価値がいまひとつピンときません。そこで少し調べてみますと、それぞれのお国柄やモノの価値観の違いによって、大変なばらつきがあり、単純な比較は難しいのですが、いろんな資料を総合すると、ざっくり見て、1ポンドは、現在の日本円にして、5万円から10万円の間ぐらいに相当するのではないかと思われます。

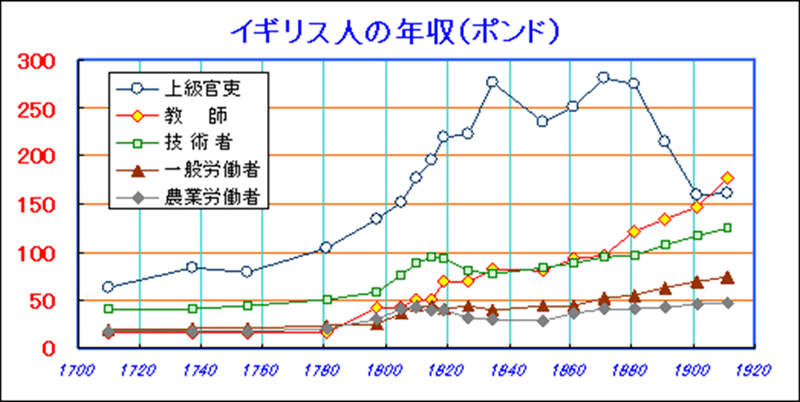

その参考となる表を見つけましたので下記に紹介します。それは、イギリスにおける18~19世紀の階層ごとの年収の推移をあらわしたものです。

この表は、五つの職種の年収の推移を示したもので、この表からおおよそのポンドの価値が分かります。その推移を見ますと、出展された白川氏も指摘されていますが、19世紀の産業革命により貧富の差が拡大していることがこの表から読み取ることが出来ます。すなわち、1780~1840年にかけて、いわゆるブルジョアジーと呼ばれる資本家や上級官吏の人を雇う側と、プロレタリアと呼ばれる労働者や農夫の賃金の格差が広がり、二極化が一気に進んだ様子が分かります。

さらにこの表から、上級官吏の推移は、1835年と70年にピークがあり、1845年に、ちょっとした谷間が見られます。これは、おそらく二度のアヘン戦争の中間にあたっていることからその影響と思われなくもありません。

ベッテルハイムは、ちょうどこの谷間の年に採用されたことになります。

この表からして、ベッテルハイムが契約した年俸200ポンドは、至極妥当なものと言えるのでしょう。

② 東洋に目覚めるベッッテルハイム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?