第4章 開国プロローグ(その1)日本最初の英語教師ラナルド・マクドナルドの半生

(1) 日本開国の出発地 フォート・バンクーバー

① 二組の若者の旅立ち

1834年、ロッキー山脈を源流に太平洋に注ぐ大河、コロンビア川を河口から100kmほどさかのぼったフォート・バンクーバー(注―1:現アメリカ、ワシントン州)の町から、ひとりの若者と、一組の若者たちが、あたかも申し合わせたように旅立って行きました。彼らは、やがて、日本の鎖国を解き放つため、それぞれに役割を担って活躍する人たちです。

その一組とは、もちろん、その年の1月、太平洋西海岸オリンピック半島アラバ岬の岩礁に打ち上げられた宝順丸乗組みの岩吉・久吉・音吉の三人(通称三吉)です。

そして、もうひとりの若者とは、日本最初の英語教師となるラナルド・マクドナルドという人物です。

彼は、この14年後の1848年7月2日、利尻島に密入国します。そして、宗谷・松前を経て長崎に送られたのち、ネイティブな英語を、始めて日本人(オランダ通詞)に教えました。

イギリス軍艦の傍若無人なるフェートン号事件(1808年)や、イギリスやアメリカの捕鯨船の相次ぐ侵入事件などで長崎の通詞にとって、英語の習得が喫緊の課題となっていました。

敬虔なクリスチャンであるラナルドは、日本が当時、キリスト教を厳禁にしていることや、そのために外国との交流を閉ざしていることも、さらに、その法律(掟)を犯した者には容赦のない極刑が科せられることをも知った上での密航です。それは、ラナルドが24才のときでした。

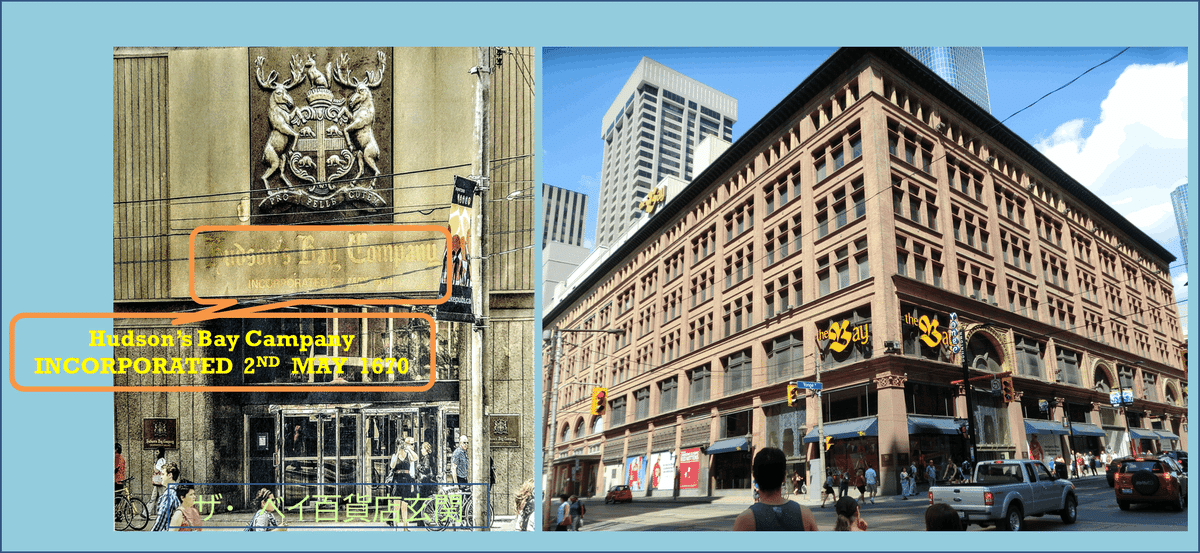

このフォート・バンクーバーは、19世紀初頭、ハドソン湾会社が毛皮交易所を開設していて、アメリカ西部の中枢的な機能を果たしていました。

砦の中には、日用雑貨を売る商店や、必要な工具や金具・刃物を作る工房があり、家具・調度品を作る木工所もあり、さらに学校や教会も建てられていました。

交易品は、アメリカ民族からは主にビーバーやラッコ、ミンク、テン、ウサギなどの毛皮、西洋からは小麦粉や砂糖、たばこなどが持ち込まれました。

特にビーバーの毛皮は、西洋の紳士用(礼装用)の山高帽の材料として重宝がられていました。この山高帽のことをビーバーハットという所以です。

現在、この地は、当時の様相が復元され、「フォート・バンクーバー・ナショナル・ヒストリー・サイト」の名称で国立史跡として残されています。

当時は、まだイギリス領でもアメリカ領でもありませんでした。

この地がアメリカ領となるのは、1848年に調印されたオレゴン条約(注―2)からです。

② 時代を回天させた通詞通訳

日本の開国は、アメリカのペリーが1853年(嘉永6年)、“黒船”で、突然やって来て、無理やり鎖国をこじ開けたかのようにとられています。

ペリーは、砲撃も辞さない臨戦態勢を整えて、日本との国交樹立を認めた大統領親書の受理を、日本側に迫りました。そして、翌年の3月31日(同3月3日)横浜において、アメリカにとっては悲願の『日米和親条約』を成立させます。

ペリーの綿密なる計画と断固たる気迫に、日本側が押し切られた形です。

1633~39年(寛永10~16年)にかけて、五次から成る海外渡航禁止及び帰還拒絶に関する令(鎖国令)が徳川三代将軍家光によって、施行されてより、実に220年ぶりの、不承不承ながらもの開国宣言です。

この時のアメリカ側の首席通訳は、S・W・ウィリアムズが務めました。このことは、第1章「モリソン号事件」で触れました。ペリーが主席通訳の選任にあたって、ウィリアムズの日本に対する真摯なピューリタンスピリッツに共感してのことと。また、彼の日本に向き合う姿勢は、三吉が深く関わっていることも合わせて述べました。

一方の日本側主任通詞は、長崎のオランダ通詞、森山栄之助が務めています。

彼は、英語を、このラナルド・マクドナルドから習っているのです。

しかも、栄之助の英語は、ペリーやウィリアムズが感心するほど、非常にすぐれたものであったといわれています。

祖法である「鎖国令」を頑なに守ろうとする日本と、何が何でも日本の開国を迫るアメリカが真っ向から対立します。

付け入るすきを与えまいとするペリーが、厳しい交渉の中で栄之助に対して思わず漏らした言葉を、インターネットで見ることが出来ます。

『日本最初の英語教師と弟子 ラナルド・マクドナルドと森山栄之助』十河克彰旭川工業高等専門学校教授によれば、森山栄之助はペリーとの会話の中で「adroitly(巧妙に)」という単語を彼から引き出している、と指摘したうえで「ひょっとしてペリーと栄之助の間に、友情のようなものが、芽生えたのでないかとさえ思います」と発表されています。

また、アメリカの首席通訳であるウィリアムズも、栄之助の英語力を高く評価しています。それを彼の著述に見る事が出来ます。

新たな、しかも上位の通訳が三郎助(姓は中島)と訪れた。名を森山栄之助 Moriyama Yenoske(和蘭大通詞)といい、最近、長崎から急遽25日間で帰ってきたとの話である。ほかの通訳がいらなくなるほど英語が達者で、御かげでわれわれの交渉は大助かりだ。森山はプレブル号(1849年長崎来航のアメリカ軍艦)の船長や乗組員の安否を尋ね、ロナルド・マクドナルド Ronald McDonald は元気だろうか、ほかに彼のことをご存知ないかと質問した。

このようにウィリアムズは、栄之助の英語力を手放しで褒め、彼の着任を歓迎しています。さらに、彼が関わったアメリカ人の消息にまで言及しています。

ウィリアムズのこの記述は、首席通訳の重責に対して、安堵感さえ漂ってきます。

ここで、少し気になるのが“ロナルドRonald”の表記です。本来は“ラナルドRanald”です。この間違いは、ウィリアムズの聴き手に問題があったのか、栄之助の話し手に問題があったのか、後述のラナルドの「日本初の英語教室」のところで少し拘って、触れてみたいと思います。

通訳の立場は、今では脇役として扱われやすいのですが、この時の、双方の彼らは、時代を切り開くべき、互いの国の接点となって、重要な役割を果たしています。

それは、物ごとに対する価値や生活様式、善悪の判断基準、さらに決定的な政治体制など根本的な違いがあるなかでの通訳なのです。

その内容を調べてみますと、今では信じられないような光景が浮かんで来ます。その一端をのぞいてみますと、アメリカは、互いに目と目を合わせての通訳です。これは、いまの日本では当たり前のことですが、当時の日本の場合はちょっと様子が違います。

日本の場合は、身分の違いから、通詞は目を合わせるどころか、ひざまずき叩頭(こうとう)した姿勢での通訳なのです。

この模様を、ウィリアムズは、妻へ宛てた手紙に、何ともやるせない思いで書いています。

われわれの友人である通訳の達之助(和蘭小通詞堀達之助)の振る舞いを見ると、彼はこれらの高官の前に、両手、両膝をついて平伏し、立ち上がらせずに、次から次へと膝行り(にじり)よって、常にきわめて小声で話しかけていたのであります。一体このような姿勢で、人間の自らに対する尊厳などあり得るものなのでしょうか……。

開国させる側と鎖国を護る側の、いってみれば、水と油のごとく違う両者の間を、日本の通詞は、このように取り持っていたのです。

そして、目出度く条約の締結の運びとなりますが、最後になってひと波乱起きます。

それは、条約調印の年月日の記載についてのことです。『日米和親条約』の文書は、4ヶ国語の条約文がそれぞれ作成されましたが、英語・オランダ語の条約文には、西暦と和暦の日付が併記されています。しかし、漢・和の条約文には、西暦の記載はなく和暦の記載のみです。

これは、日本には当時、西暦の言葉そのものがなく、西洋人の年号を“耶蘇紀元(主イエス・キリスト)”と表していて、日本側が“耶蘇”の入った表記は困ると、拒んだために起こりました。(S・W・ウィリアム著『ペリー日本遠征随行記』より)

さらにこんなエピソードも伝えられています。

日米交渉の過程で、話題が中国のその当時起きた『太平天国の乱』について及んだ時、日本側がその見解をペリーにただしたのに対して、彼は躊躇なく「中央政府の弱体が原因」と答えています。通訳の森山栄之助は、とても言葉に出来ず口籠ってしまったようです。中央政府に対する、この場合、江戸幕府にも通ずる“弱体”など批判めいた言葉など口にできるはずもなかったのです。

その他、訳語が今ほどたくさんあるわけではありません。互いに理解不可能な単語が多々あったはずです。

このように、当時の通詞通訳は、歴史的な『日米和親条約』において、時代を回天させた立役者ともいえます。

その立役者に、アメリカ側の通訳は日本人が、日本側の通詞にアメリカ人が深く関わっていたのです。

③ 日本開国の“20年間タイマー”を仕掛けたかジョン・マンクラフリン

繰返しになりますが、その立役者たちに関わり影響を与えた人物、すなわち、音吉・岩吉・久吉の三吉とラナルド・マクドナルドが、フォート・バンクーバーの同じ場所から、1834年の同じ年に、日本へ向かって行動を起こしているのです。そして、20年経った1854年、彼らの苦労が実り、晴れて『日米和親条約』が結ばれる運びとなります。

従って、この年こそ、日本開国起点の年ということが出来るのではないでしょうか。

あたかも、日本開国までの“20年間タイマー”が設定され、そのタイムスイッチが、この時、この場所で、オンされたようにみえるのです。

スイッチを押したのは、ハドソン湾会社の現地支配人、ジョン・マクラフリン(1784-1857年)という、後にオレゴン州から「オレゴンの父」の称号をおくられる人物です。

マクラフリンがコロンビア川地区に着任したのは、1824年11月のことで、以後、彼は、人種・国籍・民族を問わず、多くの人々に援助の手を差し伸べ人望を集めていました。

ラナルドが『日本回想記』で、その表現が正しいかどうか自問しながらも、作家バンクロフトの言葉を借りて「太平洋斜面のキリスト」といって紹介もしています。

10才を迎えた少年ラナルドは、この年の、すなわち1834年3月、学業のため、カナダ中部レッドリバー(現ウィニペグ)を目指して出発します。

西部と中部を結ぶ開かれたばかりの険しい街道は、コロンビア川の上流をひたすらさかのぼり、海抜1,838mのいまだ雪深きロッキー山脈アサバスナ峠を越え、ノース・サスカチワン川を西進し、レッドリバーに到る3,200㎞に及ぶ行程です。

一方の三吉は、6月頃、マカ族の元からフォート・バンクーバーのハドソン湾会社に保護され、当地でみっちり英語の教育を受けます。約4ヶ月滞在後の11月25日、ダウンズ船長率いるイーグル号に乗って、ロンドンを経由したのち、日本を目指します。

ともに、マクラフリンの厚い期待を担っていました。

後年、ラナルドと三吉が邂逅していたか否か、大きな関心事となるのですが、結局は、わずかのところで実現しなかったようです。

しかしながら、三吉が保護されたニュースは、ハドソン湾会社の幹部社員であった父親アーチボルトからラナルドに到達していて深い感銘と感動を与えたようです。

一説によれば、アーチボルトが、三吉の保護のため陣頭指揮を執っていたともいわれています。

それは、三吉が漂着した近くのニスコーリ(現ワシントン州の州都、オリンピア)に、ハドソン湾会社が砦を建設していて、アーチボルトが責任者として赴任していたことからそういわれています。

当時、フォート・バンクーバーにいたラナルドは、父親から発せられる報告を一喜一憂しながら、見知らぬ東洋人の救出劇を聞いていたのかも知れません。

ラナルドの日本に寄せる思いは、後年、日本の滞在記を『日本回想記』(注―3)として著わしていて知ることが出来ます。それによれば、第4章「日本渡航の志」のなかで、彼は三吉に影響を受けたことを記していて、日本を目指す動機を語っています。

一方の三吉は、フォート・バンクーバーに着いたとき、ラナルドはレッドリバーに向け旅立った後で、彼の存在は知る由もありません。

この『開国プロローグ』の章では、ラナルドが駆り立てられるように日本を目指した軌跡を(その1)として、岩吉・久吉・音吉の三吉がフォート・バンクーバーからマカオに至るまでの新たな旅立ちを(その2)として追ってみたいと思います。

まずは、そのラナルド・マクドナルドの半生を、自著である『日本回想記』を拠り所に追ってみます。

(2) ラナルド・マクドナルドの生い立ち

ラナルドの軌跡で気づくことは、彼の人格形成や動向において、その過程がはっきりと区分できることです。それは、ほぼラナルドが身を置いていた場所(社会)に由来します。ラナルドが生まれてから日本を去るまでの半生を考える時、以下に示す五つのステップに分けることが出来ます。

第一期 アメリカ西部での幼少期(~10才まで)

第二期 レッドリバーでの思春期(~17才まで)

第三期 白人中心社会からの逃避(~21才まで)

第四期 出会いと蘇る夢(~24才まで)

第五期 日本体験(~25才)

第五期は、ラナルドにとって結実の期間でこの輝かしい成果は、第一~四期の極端に揺れ動くステップの上に成り立っているといえます。

① アメリカ西部での幼少期

ラナルドは、コロンビア川河口付近のアストリアで、1824年に生れました。父親はスコットランド系イギリス人でハドソン湾会社の幹部アーチボルト・マクドナルド、母親はアメリカ民族チヌーク族の族長の娘です。

母親は、産後の肥立ちが悪かったのか、ラナルドを産んで直ぐに亡くなります。それでも2才までチヌーク族の住むアストリアで育てられます。

その2年後、父親アーチボルトは、再婚し、赴任先のカムループスに、ラナルドを引き取ります。義母も、オランダ人とアメリカ民族のクーリー族との間に生まれたハーフでした。カムループスは、カナダのブリテッシュ・コロンビア州の内陸、フレーザー川上流のロッキー山脈の麓の砦です。

その後、さらに父親の転勤で家族は、フォートラングレーに移ります。フレーザー川の河口を挟んで、カナダのバンクーバーの対岸にある砦です。この地にラナルドは1833年まで過ごします。

その年春、ラナルド一家は、ハドソン湾会社の交易所のあるフォート・バンクーバーへ移ります。

ラナルドは、このように10才になるまで住居を転々と移り住んでいるようですが、彼が少年期を送った北アメリカ大陸中西部、彼のいう「太平洋側斜面」は、アメリカ民族にとって最後の楽園ともいえる地域でした。

ロッキー山脈の東側では急速に白人社会による文明化が進んでいましたし、南のカルフォルニア地域は、スペインから独立を果たしたばかりの新生メキシコ領です。

また、北側のアラスカは、1728年デンマーク生まれでロシアの探検家ベーリングが、アジアとアメリカ大陸の間の海峡(ベーリング海峡)を探検し、以来18世紀前半には、すでにロシアが露米会社を設立して進出していました。

父親と義母の間には子供に恵まれますが、義母は、兄弟分け隔てなく、愛情に満ちてラナルドを育てたようです。

フォート・バンクーバーに移ったラナルドは、ハドソン湾会社の現地支配人マクラフリン(1784-1857年)に出会います。まだ子供ながら、相当インパクトの強い出会いであったようで、彼の印象をラナルドは次のように語っています。

マクラフリン博士(彼は医師の資格を持ち合わせていた)について著者マクドナルドは次のように述べている。「私がともかく怖かった人が二人だけいた。それはマクラフリン博士と父であった。博士は背が高く、銀髪の立派な顔立ちで、強く力のこもった威圧するような声をしており、簡単にいえば、将軍の雰囲気を持った人で、頑固でないにしても強い意志の持ち主であった。

と、このようにマクラフリンの威厳に満ち、風格を備えた印象を語っています。

ラナルドが『日本回想記』で何度も繰返し「平等で博愛精神に満ちたキリスト教」を強調しますが、この地に進出したハドソン湾会社支配人マクラフリンの強い意識や信念が大きく影響しているのではないかと思われます。

この精神は、社員や家族にもよく浸透していたようです。

少年ラナルドの人格形成に最も影響を与えたひとりに義母がいます。彼女は、利発なラナルドに、マクラフリンの教えを導いたようです。

キリスト教徒としての誇りと、キリスト教の教えである神・キリストの前ではすべての人民は平等で、博愛精神でなければと。

ラナルドは、1834年春、本格的な教育を受けるべくレッドリバー(現ウィニペグ)へと旅立って行きます。

マクラフリンは、誉れの高いラナルドの将来を嘱望し見送ったことでしょう。

ラナルドは、それに応えるかのように希望に胸弾ませてロッキーの険しい山々を踏んでいきました。彼は、白人との共生関係にあるこの地を後にしたのです。

後の、1853年、ラナルドがほぼ20年ぶりに戻ったこの故郷は「オレゴン条約」により白人の支配するアメリカ合衆国の一員となっていました。

イギリス人とチヌーク族の血を引く、ラナルドは「私がこの物語で語らなければならないことは」と前置きして言います。

アメリカ太平洋側斜面の大コロンビア川渓谷地方に生まれ、生涯の大半をそこで過ごした私は、最も広い意味で真のアメリカ人であるといいたい。

『日本回想記』には、何度も自らの民族を「インディアン」という固有名詞を使ってはいますが、終生、そう呼ばれることを嫌っていました。

彼のこの語りには「われわれは、アメリカ民族であって、決して、インディアンと呼ばれる筋合いはない」という強いメッセージが込められているようでもあります。

② レッドリバーでの思春期

アメリカがイギリスから真に独立を果たしたのは、1812年に第二次英米戦争で勝利した時からといわれています。

アメリカとイギリス(カナダ)は競うように西洋の文明をアメリカ大陸に移植していきます。白人による「西へ」という西漸気運の高まりです。

象徴するような大事業があります。

それは、1825年、開通したエリー運河です。ニューヨークとエリー湖との間、約600㎞にも及ぶ距離を、船での航行が可能となったのです。この運河にはエリー湖とオルバニー(ハドソン川中流の都市)の標高差183mに83カ所の閘門(三つの水門を設け、二つ水槽で、水位の高低差を調整して船を通す)を設けた壮大なものです。

日本では『異国船打ち払い令』が施行された年に、新生アメリカではこのような難工事が完成していたのです。

ラナルドが1834年秋、新たに踏み入れたレッドリバーは、急速に発展する白人社会との接点の中核都市でした。

ここに、おもにハドソン湾会社の子弟を対象にした高度な教育を施す学校が建てられていました。

ラナルドは、そこへ入学したのです。

ラナルドの勉学の成績は、周囲の期待にたがわず優秀だったようです。

父親もその成績に満足して、知人や知り合いの牧師に感謝を表明しています。

しかし、それとともに“名状しがたい不安”が父親を襲っていました。

それは、我が息子の人種差別の世界に対する目覚めです。父親のアーチボルトは、混血の息子が、望外な志しを抱くのではないかと恐れていきます。

1839年、学業を終えたラナルドは、父親の友人のアーマティンガーの経営する銀行に就職します。その銀行は、レッドリバーからおよそ1,600㎞東、エリー湖のほとりの都市セント・トーマスにありました。ラナルドが東部、白人社会に入ったのです。

ラナルドは、アーマティンガー氏の立派な邸宅に寄宿し、彼を尊敬しながらも「変わることのないおだやかな慎み深さを特徴とする彼の親切な態度には、私の感情を傷つけるものは何もなかった。」といっている一方で「翼を休めるべきオリーブの一枝もまだ見つからなかった。」と、安住の地には程遠い心の内をもらしています。

「私はいつも、私の血の中に、自由な放浪をもとめる野性的な血筋をあらがいたく感じていた。」としています。

この言葉には、実は、抗いがたい白人社会が、ラナルドの行く手に立ちはだかっていたことをあらわしています。

自然豊かな西部の森を相手に気ままに育ったラナルドには、組織と時間と、そして価値が貨幣であらわされる社会は全く性が合わなかったと、口ではお茶を濁しています。その実は、日を追って、人種差別の社会に直面し、不満をつのらせていたのです。

ラナルドは、かねてより、イギリス軍将校の道を希望していたようです。しかし、その希望は、有色人種にはまったく適わぬ望外なものでした。

軍隊の将校はじめ、医者・弁護士・行政官は、有色人種のなりうくべく筈もないのです。

彼が心のよりどころとする教会すら「翼を休めるべきオリーブの一枝」となり得なかったのです。きっと、祈りをささげる神聖な席も自由に選べなかったのでしょう。

『日本回想記』には随所にラナルドの反骨精神がみなぎっています。そこには、義母から受け継いだ純粋なキリスト教精神が宿っていて、有色人種から見たアメリカの状況(白人社会)を語っているようです。

アメリカ大陸に移民した清教徒は、新天地に、自由と希望を見出しました。

フロンティアスピリッツ(開拓者精神)が鼓舞され、やがて、この西部開拓は“マニフェストデェステニー=神による明らかなる運命(使命)”なるスローガンにより正当化され加速します。1840年代のことです。

これは、アダム・スミスの言う“見えざる手の導き”のアメリカ版ともいうべきものでしょうか。

しかし、そこは、現地の従来から住むアメリカ民族の土地であって、彼らから見れば侵略・略奪でしかなく、決して、西洋人が我が物顔で振る舞う新天地ではなかったはずです。

1841年夏、ラナルドは誰にも行く先を告げずに出奔します。彼が17才のときです。

③ 白人中心社会からの逃避

『日本回想記』には、この期間の記述はほとんどありません。

そこを補足するかたちで、富田氏の解説が挿入されています。それによれば、

「1842年暮れ、ラナルドはサンフランシスコに姿を現している。どうしてそこにきたのか、その経緯を述べることを彼は死ぬまで禁じてきたが、それには概略つぎのような他聞をはばかる事情があった。」と前置きして、ラナルドが従事した二例の船員歴を記しています。

一例目として、

彼がインドのカルカッタで乗組んだ船は、胡椒などの荷を積んでリバプールに向かうはずであった。ところが船員の幹部が示し合わせて、西へ向かわず東に進み、南カルフォルニアの沖合まで来た。そこで船荷をおろし、船底の弁を明けて船を沈め、乗組員は給料を払って解雇した。そこでラナルドは、サンフランシスコにやって来た、という。一種の海賊まがいの行為にまきこまれたのである。

二例目として、

次に乗組んだのが奴隷貿易船であった。もちろん当時奴隷貿易は非合法であり、アフリカ西海岸から奴隷を積んでアメリカ大陸に向かう途中、大西洋上でイギリスの軍艦の追跡を受けた。船長は追いつかれるとみるや、船底の奴隷を甲板に集め、舷側から突き出した板の上を歩かせ海中に落として殺した。軍艦が追いついたときには、ラナルドの表現によれば「船の甲板は猟犬の歯のようにきれいだった」。彼は船長のこの残酷極まる処置をやめさせられなかった自分の非力を恥じ、二度と奴隷貿易船には乗るまいと思った、という。

富田氏は「ラナルドが出奔後、一時自暴自棄に陥っていたのではないか」と記されていますが、この二つの船員歴から見て、明らかに彼は自己喪失に陥っていたようです。

それにしても、一例目はともかくとも、二例目は何と凄惨なことでしょうか。

常に、平等と博愛の精神を叫び続けた者が、このような場面に遭遇して、全く無力でなすすべもなくやり過ごしたことに、さぞや自分を卑怯者・偽善者と叫び続けたことでしょう。自分の限界、挫折感の苦汁を味わっていたものと思います。

思ってみれば、このような心をかきむしるような体験があったからこそ、ラナルドをして日本へ向かわせる、あるいは日本での制限された環境を、苦にもせず乗り越える覚悟が培われたといえるのでしょうか。

こんな失意の底にあるラナルドの前に現れたのが、捕鯨船プリマス号の船長ローレンス・B・エドワーズでした。

ラナルドは、1845年12月6日、ニューヨークのサッグ・ハーバーから、そのプリマス号に乗り、捕鯨船員として出航します。この航海の中でラナルドは、エドワーズ船長の人となりに触れます。

この航海で、以前から想い描いていた淡い憧れが再び蘇り、ラナルドを蘇がえらせて行きます。

(3) 蘇るラナルドの夢と出会い

ラナルドの日本への指向は、三段階に分けることが出来ると思います。

第一段階は、彼は幼い時から「インディアンの先祖はアジアから来た」(『日本回想記』248頁)と聞かされて育ち、東洋には淡い憧れを抱いていたことです。

第二段階は、日本からの漂流民(三吉)がラナルドに与えた影響です。彼は、その日本人により相当な刺激を受けたと『同掲』第4章で語っています。三吉の情報を耳にするたび、淡い憧れがだんだんと膨らみ希望となっていったように思われます。

さらに、彼が「憑かれたように日本を目指すようになった」(『同掲』47頁)と表現していますが、その時が第三段階と思います。

①捕鯨船とその船長

エドワーズ船長と出会ったラナルドは、傷心が徐々に癒され、以前にもまして、本来の日本への希望を取り戻し、その思いを募らせていきます。

捕鯨船の厳しい活動は、船長の絶対的な権威のもと、完全なる能力主義なのです。

捕鯨船員は、ひとたび航海に出ると、長期にわたる閉鎖的な洋上生活を強いられ、命がけの捕鯨及びその解体作業の続く、最も苛酷な生活環境や労働条件の職種です。船長の性格や人柄が色濃く反映もされます。

そんな捕鯨船での生活には、過去の挫折や栄光も、学歴の高低も、ましてや肌の色による人種の差別もありません。

自らも捕鯨船員で、しかも、耐え切れずそれから脱走経験を持つハーマン・メルビルは、1851年に小説『白鯨』を著しました。彼は独特の語りで、その厳しさを余すところなく伝えています。その一説を引用すればこうです。

長年にわたって捕鯨船は地球上の最辺鄙な地、最も知られざる秘境の地を世にあらわす先駆者となってきた。すなわち、まだ海図もない海域を探検し、知られざる島々を訪問してきたのだ。・・・・(中略)・・・・、むろん望むならば、クック(1728-79年=イギリスの探検家。主に南太平洋で活躍)のような人、クールーゼンスターン(19世紀初頭のロシアの探検家、1804年長崎の来訪)のような人を英雄的探検家として褒め讃えてもいいだろう。けれどもここでいうべきは、ナンタケットの港から出航して行った無数の無名の船長たちもまた同様に、いやそれ以上に偉大であったということだ。なぜなら、かれらこそは、孤立無援、徒手空拳のままに、鮫の群がる野蛮の水域に錨を下ろし、また如何なる前例も記録もない槍降る岸辺に上陸し、初めて知る恐怖、初めて知る怪異と戦ったのである。それは護衛の兵士を連れ、火器を携えていたクックの敢えてなしえなかったところではなかったろうか。昔の南海航海記の類に麗々しく書かれているような事柄はみな、わがナンタケット(18世紀から19世紀の半ばごろまでに栄えたアメリカマサチューセッツ州にある佐渡島よりやや小さい捕鯨基地のある島)の英雄たちにとっては、たんに終生付き合うべき日常茶飯事に過ぎなかったのである。ヴァクーバがその著書に3章を割いて書き付けている冒険などもかれら捕鯨者にとっては、多くの場合、船の日常の航海日誌に記録する必要すらない平凡時であった。

このように捕鯨船は「秘境の地を世にあらわす先駆者」であり、その船長の状況判断は、常に生死を賭した厳しいものであったとしています。

本来、野生人であって、しかも、散々挫折感を味わったラナルドにとって、捕鯨船生活は如何に過酷であっても、やっとたどり着いた「オリーブの一枝」であったのでしょう。

本来の目的に目覚めたラナルドは、サンドイッチ島オワフー(現ハワイのホノルル)でプリマス号から下船し、その日本行の模索を始めます。1846年5月頃でしょうか。

そして、折しも目に留まったのが、ハワイのデーモン牧師(海員友の会、本部はアメリカマサチューセッツ州ボストン)が船員向けに発行した、その年の2月12日付の『ザ・フレンド』の記事でした。

② マンハッタン号クーパー船長

ラナルドがハワイに到着する3ヶ月ほど前、発行された、その記事とは、捕鯨船マンハッタン号(マーケッター・クーパー船長)が、前の年の1845年3月15日と16日の二日間にわたって、日本近海で日本の22人もの遭難者を救助し、4月17日、浦賀港に強行入港し、無事送り届けてきたという彼の日本訪問談でした。

このクーパー船長の意外な記事は、ラナルドに大きな力を与えたようです。

ラナルドは、この記事を読み、クーパー船長の人道主義に基づいた行動に深い感銘を覚えるとともに、漂流者になりすませば日本へ入国できるヒントを得ます。さらに、たとえキリスト教禁教国でも“意を尽くせば心は通う”ことも。

また、その日本訪問談には、互いのコミュニケーションをとる苦労も語られています。

日本の通訳とクーパー船長が、ぎこちなくやっとの思いで、意志の疎通を交わしている様子も記されていました。

このラナルドにとってあまりにタイムリーな記事は、自分の志が“神から与えられた使命”へと変化する感覚を持ったのでしょう。彼は「憑かれたように日本を目指した」としています。これが第三の動機となったようです。彼が言う「憑かれたように」がそれをあらわしています。

この時、浦賀奉行所でクーパー船長と直接応対したのは、長崎から派遣されていたオランダ通詞(注―4)、森山栄之助でした。

幕府に提出されたこの時の報告書(浦賀与力による『亜米利加船雑記』)を要約してみると「通詞によれば、言語阿蘭陀語(オランダ語)とは違い、先年渡来のイギリスの言葉聞き覚え書き留められたものがあり、試しにこれを使い、話したところイギリス語は通じた様子」と、通詞の面目を保つ形で記録されています。

ここで森山栄之助がいう「イギリスの言葉聞き覚え書き留められたもの」とは、オランダ人と日本の通詞とで編んだ「暗厄利亜(アンゲリア)語林大成(日本最初の英和辞書)」のことで、この辞書で疎通を図ったとしています。

しかし、実際彼の英語は、英会話ができる状態には程遠く、大変苦労したようです。クーパー船長も「英語よりも身振りのほうが雄弁だ」と、栄之助の印象を語っています。

それにしてもよくよく考えてみれば、その後、このクーパー船長の『日本訪問談』の記事に強く影響を受けたラナルドが、英語の未熟さを思い知らされた森山栄之助に、英語を教えることとなるわけです。この三人の関係にも“歴史の妙”を見るようです.

③ デーモン牧師

ラナルドには、この地において、もう一人、重要な人物との出会いがありました。

その人物とは『ザ・フレンド』を主宰し発行するサミュエル・チェネリ・デーモン(1814‐1885年)牧師です。

デーモン師との出会いは、おそらくプリマス号船長のエドワーズの引き合わせと考えられます。

エドワーズ船長は、デーモン師に「この青年は有能で、近い将来日本へ行くことを希望しています」というようなことを言って紹介していたのかも知れません。

デーモン師は、ハワイの伝道を推し進めるとともに、捕鯨船員の心のケアにも力を注いでいます。

1842年、ハワイに赴任したデーモン師は、船員向けに『ザ・フレンズ』を、月2回のペースで発行を手掛け精力的に行動しています。

船員仲間では未開の地、野蛮な国としか見ていない日本を、なぜかデーモン師は、絶えず温かい心で見守っています。これは一体どこから来ているのか、大きな疑問で強くこだわるところです。

デーモン師は、1850年にはジョン・万次郎(中濱万次郎)を、1858年にはジョセフ・彦(浜田彦蔵)を、父親のような眼差しで、それぞれ日本へ見送っています。

デーモン師の日本に対する、何か、特別な思い入れが伝わってきます。

ラナルドもデーモン師に帰依していたようですし、デーモン師側からもラナルドに大いに期待するところがあったようです。彼はラナルドを“アドベンチャー(冒険者)”と呼んで、称え励ましていたことからも窺えます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?