【DIAMOND Tier1到達】彼岸デッキ備忘録【2022.7月環境】

おすとんです。

今回は私の愛用している彼岸デッキでマスターデュエル ランクマッチ DIAMOND Tier1に到達できましたので、備忘録を兼ねて色々書こうと思います。

2022.7月環境は勇者/ふわんだりぃずが実装された月で、環境のデッキパワーが大きく底上げされただけに、この期間にTier1まで行けたのは尋常じゃなくうれしかったです(小並感)

勇者/ふわんだりぃず実装前までにプラチナ帯を突破し、実装後にダイヤ帯に挑みました。

戦績は正確な数字を記録していたわけではないので感覚と記憶に頼った数字になりますが、勝率(ダイヤ帯)が6割強、最大連勝数(ダイヤ帯)が6or7連勝だったと思います。

今回の記事には彼岸使用歴5年分で言語化できたほぼ全てをつぎ込んだため、非常に文章量が多いものとなりました。前半の「「彼岸」というテーマについて」から「基本戦術」までと「カードの効果と採用理由」の「彼岸関連カード」の項目は彼岸についてあまり知らない人向けに書いたものですので、すでに彼岸についてある程度知識がある方は、飛ばしてしまったあとに適宜参照することを推奨します。

「彼岸」というテーマについて

まず「彼岸ってどんなテーマなのか」をおさらいしたいと思います。

かなり基本的なことしか書かないので、既に知ってる方は飛ばしていただいて結構です。

彼岸は主に星3 闇属性 悪魔族モンスターで構成されており、そこからランク3やリンクを出して戦うテーマです。メインデッキの彼岸には以下のような共通効果があります。

従って、自分の盤面をコントロールしながら手札からssして展開したり、適切なタイミングで墓地に送って効果を使ったりして戦う、結構テクニカルなテーマになっています。

特に、テーマ外がいると感度3○00倍で破壊されてしまう点と、手札からのss / 墓地効果がどちらかしか使えない点は、癖が強くて取り回しを難しくしていますが、それ相応のパワーを秘めており、非常にやりがいを感じるテーマでもあります。

どうして彼岸を使ったのか

言ってしまえば「私が好きだから!」「彼岸がもっとうまくなりたかったから!」なんですが、全くの考えなしで使ったわけではないです。「この頃のOCGでは一滴が強い環境で、彼岸は一滴と相性がいい」「環境デッキよりもパワーは劣るが、彼岸特有の初見殺し性能はプレイミスを誘導できる」の2点が、このチャレンジの勝算だと考えていました。実際に対戦を通して、これらの強みが活きる場面は数多くありましたし、これら以外の長所 / 弱点やプレイングの機微がかなり見えてきました。

最終的に十分に本環境で勝ち抜けられ得るデッキに仕上がったと思います。

純彼岸デッキの特徴と長所/短所

彼岸をメインに据えたこのデッキの場合、ミッドレンジ系の比較的長期の戦いが主戦場となります。他のミットレンジ系デッキと比較して、増G・ニビルを重く受けやすい代わりに、手札からssできる性質から手数が多く後攻時の対応力が高いデッキです。また、墓地に落ちた際の効果を持っているため、手札コストを必要とする汎用カードと相性がよく、他のミットレンジ系と採用の優先順位が異なる点も特徴的です。ただし、彼岸モンスターの性質から、勇者ギミックをはじめとした出張パーツを混ぜ込むことが難しいケースが多いデッキでもあります。

以下に、2022.7月環境における彼岸の主な長所 / 短所を列挙します。

長所

先攻/後攻のどちらについても一定以上の強さと対応力がある

十分以上のリソース回収能力

非常に高い初見殺し性能

他の環境外デッキと比較して自由枠が広め

一滴との相性が非常に良い

手札2枚から効果発動1回で4素材アーゼウスが成立し、バックアップのプランも用意できる

能動的にトークンコレクターにアクセスできる

短所

増G & ニビルが常に致命的に刺さる

メインギミックに発動無効がない

ワンショットキルの手段に乏しい

相手目線で6枚目のうららが回答になり得る

メインギミックに虚無やスキドレ等の永続罠への回答が無い

環境上位と比較してカード一枚ごとのパワーで劣る

勇者ギミックを採用できない

基本戦術

この項目では、先攻展開のテンプレート、及び、このデッキの最重要項目である「ガトル-ダンテ ループ」の紹介をします。

彼岸テーマ内のカードの効果や略称については後述の「カードの効果と採用理由」のところに記載していますので、そちらを参照してください。

先攻展開

先攻盤面は、盤面の1~2妨害+魔法罠+手札誘発といった感じで、圧倒的な制圧盤面は敷きませんので、リソース差を広げながら相手の致命的な動きを妨害することで勝ちに繋げます。

なお、下のパターン以外で彼岸2枚のみの場合は、アナコンダ→デスフェニとつなぐのが基本になります。

パターン1-1 : グラバ(orマサイ) + グラバ/ガトル以外の彼岸1体(A) or デスガイド

⇒ ベアト + デスフェニ (or マスカレーナ)

① 彼岸A ss, グラバ ns (or デスガイドns→ef→グラバss)

② 星3 2体→ダンテxyz→ef, グラバをコストに1枚墓地送り

③ グラバef→ガトルss

④ ダンテ+ガトル→アナコンダlink, ガトルef→ダンテss, ダンテef→彼岸をサルベージ

⑤ 手札から彼岸を捨てダンテ→ベアトxyz

⑥ アナコンダef→デスフェニss

パターン1-2 : ガトル + ガトル以外の彼岸2体・2種(A・B)

⇒ ベアト + デスフェニ (or マスカレーナ)

① 彼岸A・B ss → ダンテxyz

② (ダンテef→) ガトルns

③ ダンテ+ガトル→アナコンダlink, ガトルef→ダンテss, ダンテef→彼岸をサルベージ

④ 手札から彼岸を捨てダンテ→ベアトxyz

⑤ アナコンダef→デスフェニss

パターン2 : グラバorガトル以外の彼岸3体・2種以上(A・B・C)

⇒ ベアト + デスフェニ (ケルビーニ消費, マスカレーナ不可)

① 彼岸A・B ss → ケルビーニlink

② ケルビーニef(コスト グラバ)

③ グラバef→ガトルss

④ ケルビーニ+ガトル→アナコンダlink, ガトルef→ダンテss, ダンテef→彼岸をサルベージ

⑤ 手札から彼岸を捨てダンテ→ベアトxyz

⑥ アナコンダef→デスフェニss

パターン3-1 : ガトルorファーファ + ガトルorファーファ以外の彼岸2体・2種(A・B)

⇒ ベアト + トゥリス (疑似EXリンク)

① 彼岸A・B ss → ケルビlink

② ケルビef(コスト グラバ)

③ グラバef→ガトルorファーファ(持ってない方)ss

④ ガトルorファーファns

⑤ ガトル+ファーファ→ダンテxyz

⑥ ケルビ+ダンテ→トゥリスlink, ダンテef→彼岸サルベージ, ガトルef→ダンテss, ファーファef→トゥリス一時除外

⑦ 手札の彼岸を捨てダンテ→ベアトxyz (EXモンスターゾーン)

⑧ EDフェイズにトゥリスを空いているEXモンスターゾーンに戻す

パターン3-2 : グラバ(or マサイ) + ガトルorファーファ + グラバorガトルorファーファ以外の彼岸1体(A) (or デスガイド+ガトルorファーファ)

⇒ ベアト + トゥリス (疑似EXリンク)

① 彼岸A ss, グラバ ns (or デスガイドns→ef→グラバss)

② 星3 2体→ケルビlink, グラバef→ガトルorファーファ(持ってない方)ss

③ ケルビef(コスト リビオッコ)

④ リビオッコef→ガトルorファーファss

⑤ ガトル+ファーファ→ダンテxyz

⑥ ケルビ+ダンテ→トゥリスlink, ダンテef→彼岸サルベージ, ガトルef→ダンテss, ファーファef→トゥリス一時除外

⑦ 手札の彼岸を捨てダンテ→ベアトxyz (EXモンスターゾーン)

⑧ EDフェイズにトゥリスを空いているEXモンスターゾーンに戻す

パターン4 : デスガイド + グラバorガトル以外の彼岸3体・3種(A・B・C)

⇒ ベアト + デスフェニ + マスカレーナ

① 彼岸A・B ss → ケルビlink

② ケルビef(コスト グラバ)

③ デスガイドns→ef→ガトルss, デスガイド+ガトル→ダンテxyz

④ グラバef→ガトル以外の彼岸D ss

⑤ 彼岸C ss → 彼岸C+D→マスカレーナlink

⑥ ケルビ+ダンテ→アナコンダlink, ガトルef→ダンテss, ダンテef→彼岸サルベージ

⑦ 手札の彼岸を捨てダンテ→ベアトxyz

⑧ アナコンダef→デスフェニss

※デスガイド + グラバorガトル + その他の彼岸2体・2種の場合もリビオッコで手札のグラバorガトルを出すことで同様の展開が可能

※彼岸5種5枚でも同様の展開が可能

ガトル-ダンテ ループ

このデッキにとって長期戦を可能たらしめている最大の要因であり、プレイの選択肢として常に念頭に置いておかなければならない基礎ムーブです。

といっても、やること自体は非常に単純であり、どちらかというと「ループを実行するのかの判断」と「その後の動き」がより難しく勝敗に直結するものになります。

ダンテが墓地に用意できていることが前提であるため、基本的に2ターン目以降に狙います。

手順

① 「彼岸モンスター以外が存在する時にガトルをns→自壊」「リンク素材等で墓地に送る」等でガトルの③を起動する

② ダンテを蘇生

③ ダンテをベアト・アーゼウス・リンクの素材にするなどして墓地に送る

④ ダンテefでガトルを回収する

⑤ 次のターンに再び①から展開する

この動きにより、毎ターン実質的に手札消費なしでダンテを蘇生し続けることができ、ダンテを使ったり、余った手札を使ったりして更なる展開へと発展させていきます。したがって、ガトル自身 or ガトルを出す手段を毎ターン手札に用意するようにリソースを維持していくことが基本ムーブになります。

このループを毎ターン繰り返しつつ、相手のリソースをゆっくり削っていくことが、このデッキのメインプランの1つとなっています。

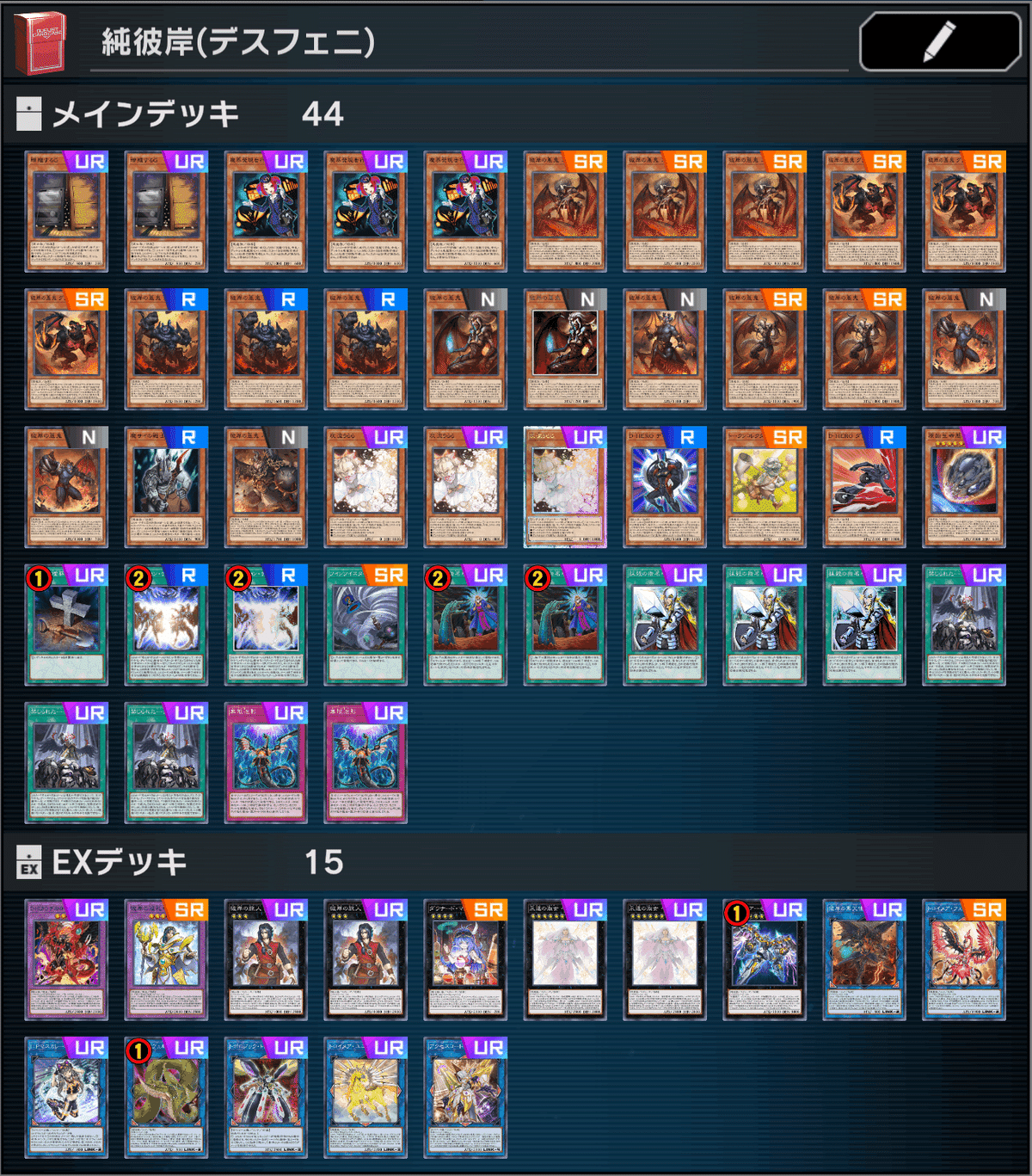

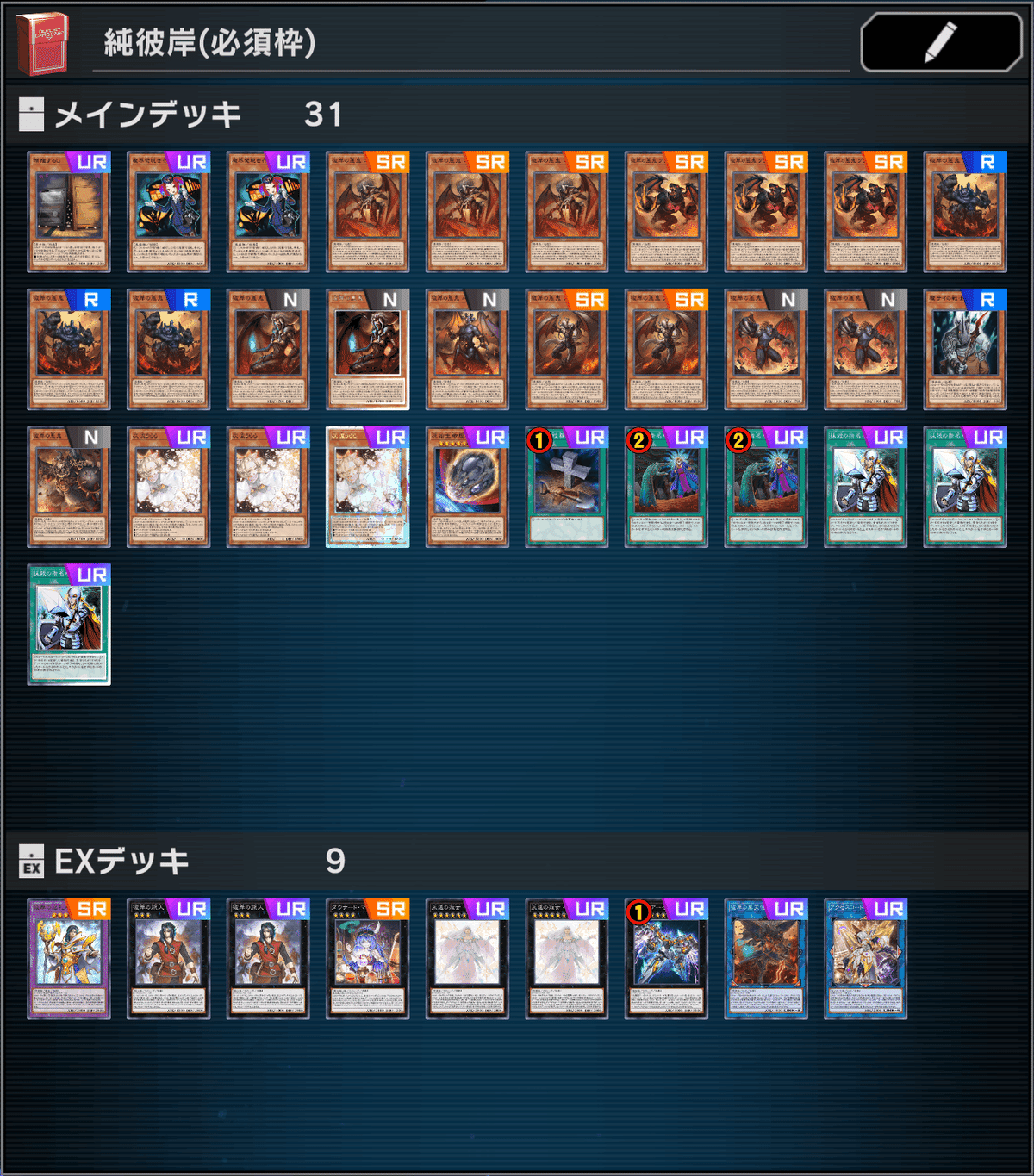

デッキリスト

カードの効果と採用理由

彼岸関連カード

メインデッキの彼岸モンスターは手札からのss回数を増やすために可能な限り種類をばらしたい反面、初動として重要なカードは多く積みたいという都合上、枚数配分がシビアです。現在では多くの先人の研究の結果、枚数配分はほぼ最適化されており、"法律"と呼んでもいいほどにテンプレート化されています。

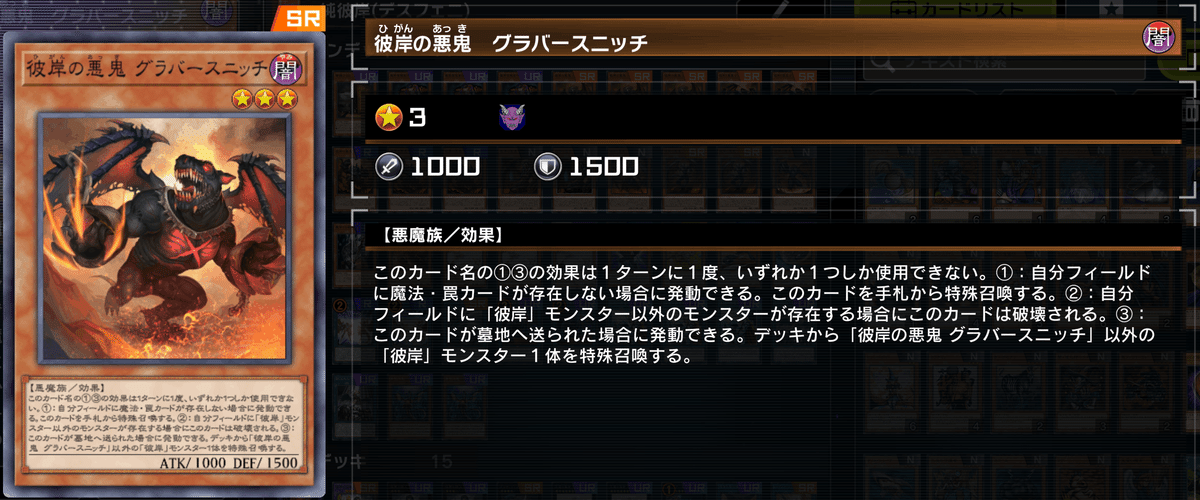

彼岸の悪鬼 グラバースニッチ 必須 : 3枚 (略称「グラバ」)

デッキから彼岸をリクルートできるこのデッキのエンジンの一枚であり、最強格の初動でもあります。③の効果が強いため、できる限り手札からのssは避けるようにしましょう。また、彼岸以外が場にいる時に③を使うことで実質"ジョーカー"として使える側面もあります。

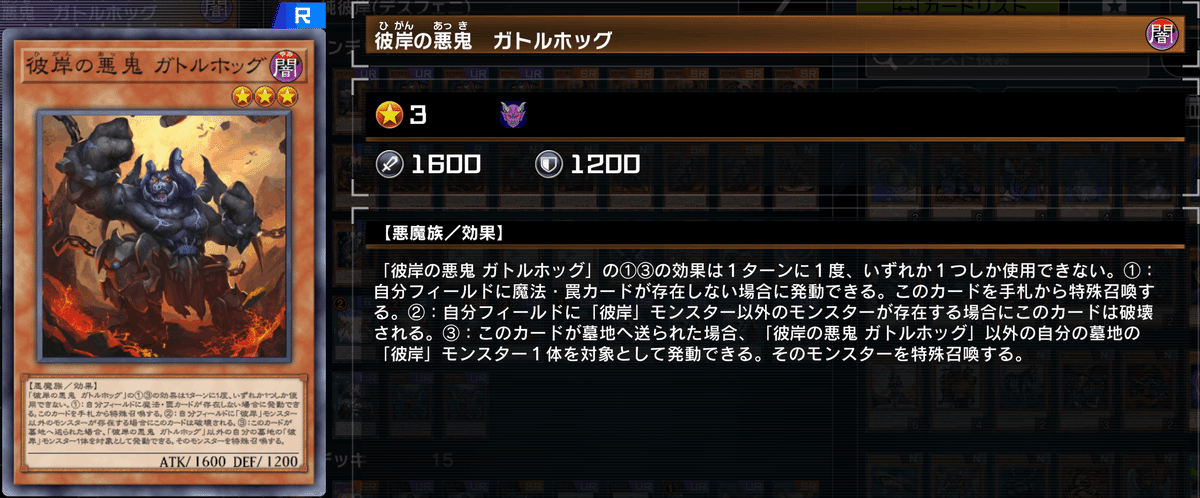

彼岸の悪鬼 ガトルホッグ 必須 : 3枚 (略称「ガトル」)

このデッキの最重要カードの1枚です。このカードを使って「ガトル-ダンテ ループ」を毎ターン回すことが、このデッキの最重要項目です。グラバ以上に③の蘇生効果を使えるように立ち回りましょう。

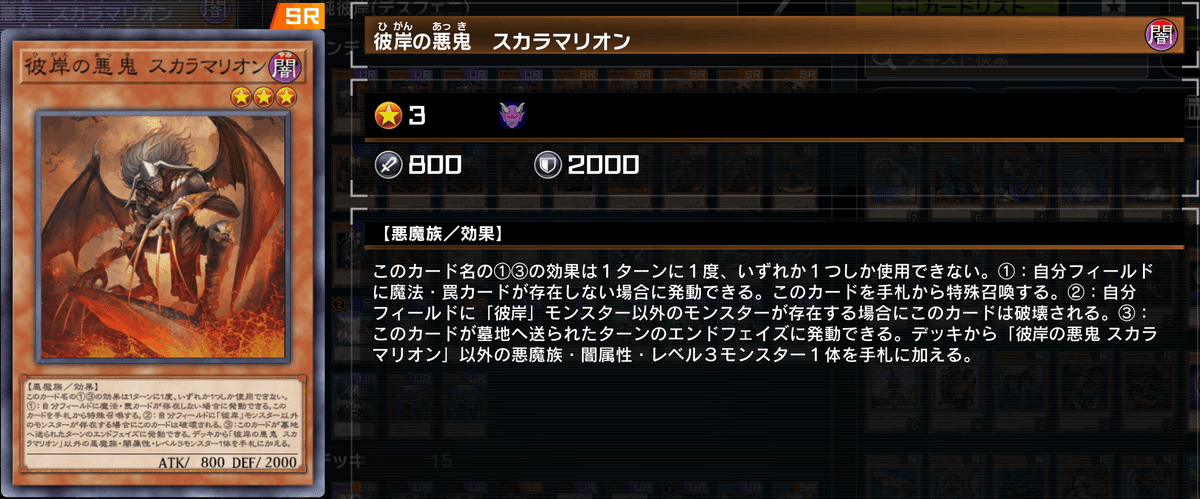

彼岸の悪鬼 スカラマリオン 必須 : 3枚 (略称「スカラ」)

墓地に送られたターンのエンドフェイズに種々のモンスターのサーチを行えます。サーチタイミングは遅いですが、継戦能力を跳ね上げてくれる一枚です。大半はデスガイドをサーチしますが、状況に応じて使い分ける必要があり、練度が試されるカードになっています。

彼岸の悪鬼 ファーファレル 必須 : 2~3枚 (略称「ファーファ」)

モンスター一体をエンドフェイズまで除外する、このデッキの妨害&まくり札です。グラバ / ガトルに比べると重要度が落ちるので①を使用することも多いですが、制圧モンスターを盤面からどかしたり、相手ターンに墓地に送ることで各種素材になることを防いだりと、使い方が多岐にわたるカードです。

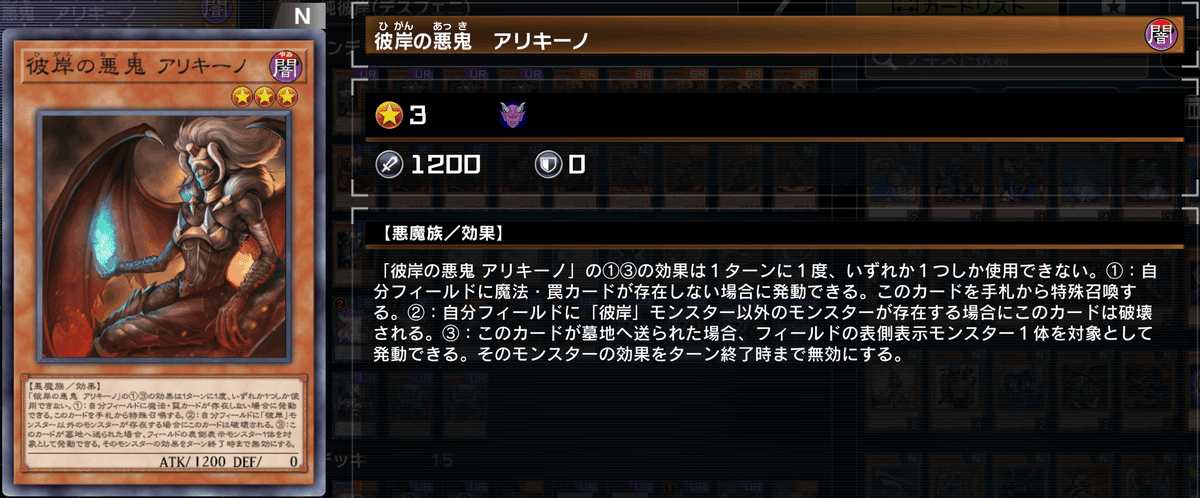

彼岸の悪鬼 アリキーノ 必須 : 1~2枚 (略称「アリキーノ」)

ファーファと同様に妨害&まくり札です。こちらは単体モンスター無効で、相手の盤面は減らせませんが、無効にしたターン中に除去できれば、ファーファ以上の効果を発揮したと言えるでしょう。

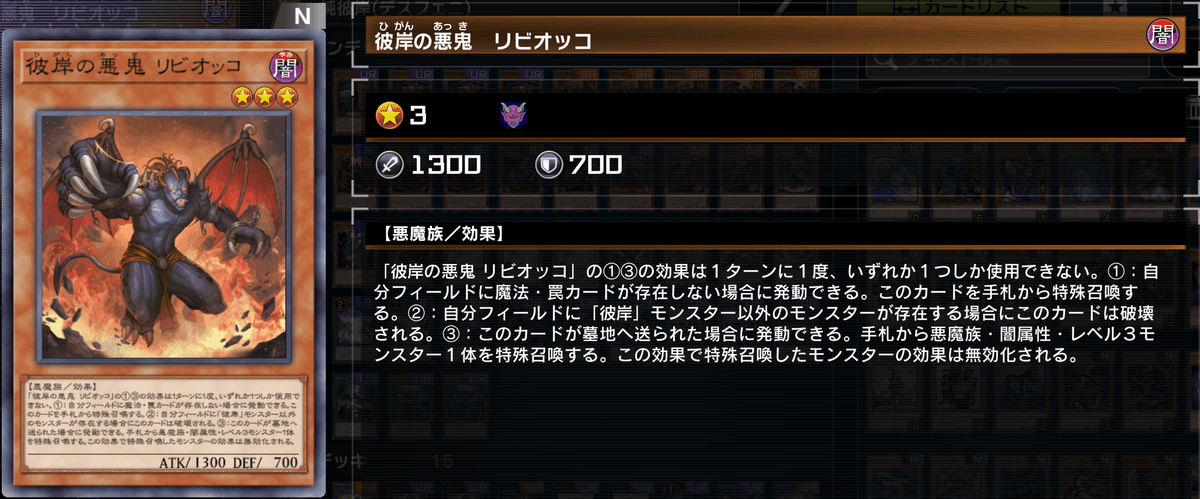

彼岸の悪鬼 リビオッコ 必須 : 1~2枚 (略称「リビオッコ」)

手札から彼岸モンスター等を"効果無効にして"ssできます。ssした彼岸モンスターは①を使っていないので③を使える他、効果が無効になっているため彼岸以外が存在しても②で自壊しません。展開ルートやマスカレーナの使用法に高度な柔軟性を与えてくれるので、常に選択肢として頭に入れておきたい一枚です。

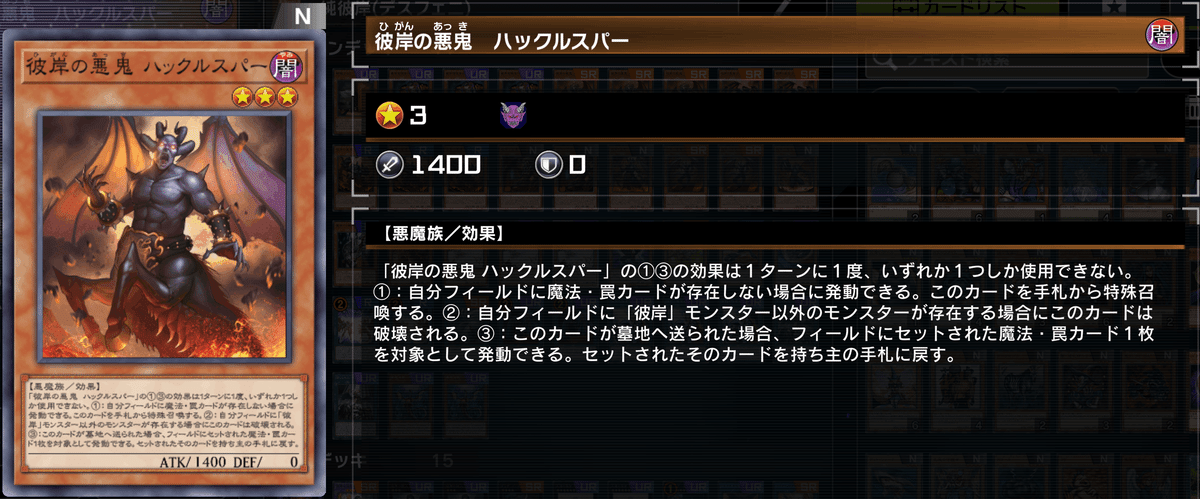

彼岸の悪鬼 ハックルスパー 必須 : 1枚 (略称「ハックル」)

セットカードをバウンスするという、正直なところもう一歩足りない気もする効果を持っています。しかし、相手のバックの使用タイミングをずらしたり、相手エンドフェイズに墓地に送ることで実質エンドサイクのような働きをすることができたりと、一枚するだけでデッキの柔軟性が跳ね上がります。

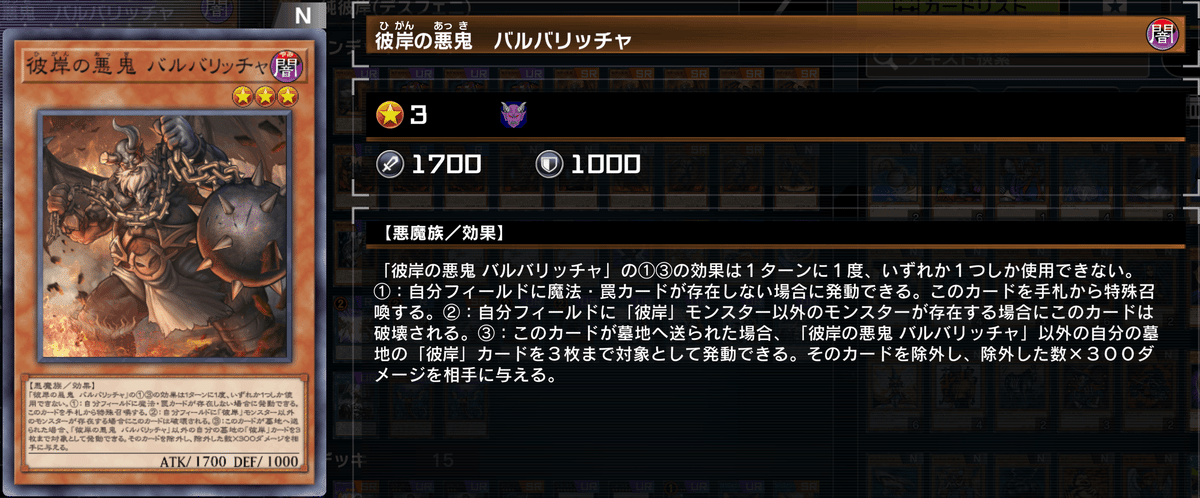

彼岸の悪鬼 バルバリッチャ 必須 : 1枚 (略称「バルバ」)

固有効果はバーン効果です。1700という高打点により、単体での戦闘による除去の他、ケルビで墓地に送ることでダンテの火力を最大4200まで一気に上げることができます。また、①を使いたい同名の彼岸を墓地から除外しておくことで、墓穴による妨害を防ぐというテクニックもあります。

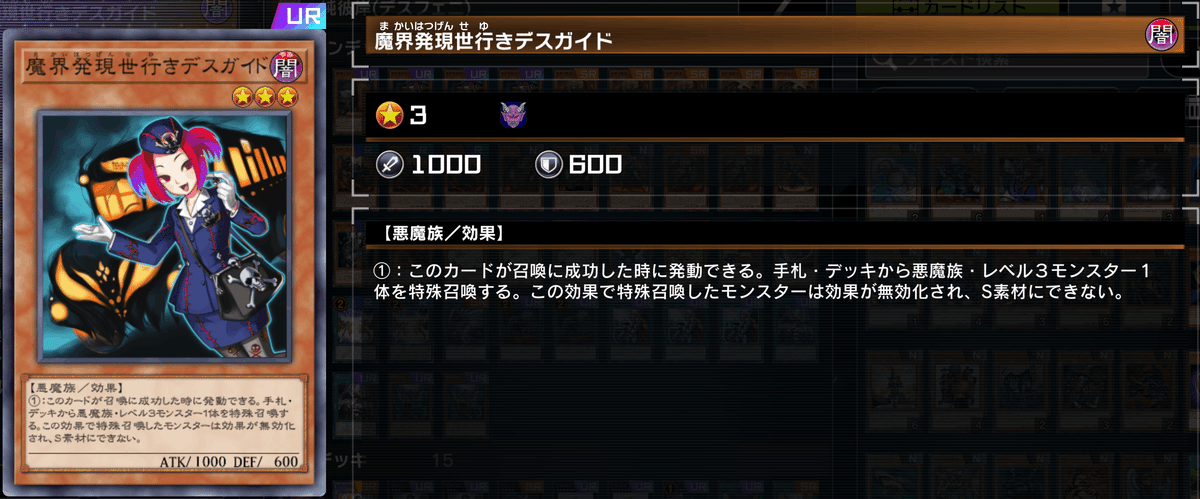

魔界発現世行きデスガイド 必須 : 2~3枚 (略称「デスガイド」)

名誉「彼岸」一枚目。このデッキ唯一の1枚初動です。効果を無効にしてリクルートするため、彼岸が自壊しません。効果が通れば最強ですが、うらら / 増G / 泡影 / ヴェーラーetc… 全ての誘発を受けてしまうため、2枚にするのもアリです。ただ、スカラで複数回サーチするデュエルも多いため、今回は3枚採用しています。どうして彼岸のシークレットパックに入ってないの……

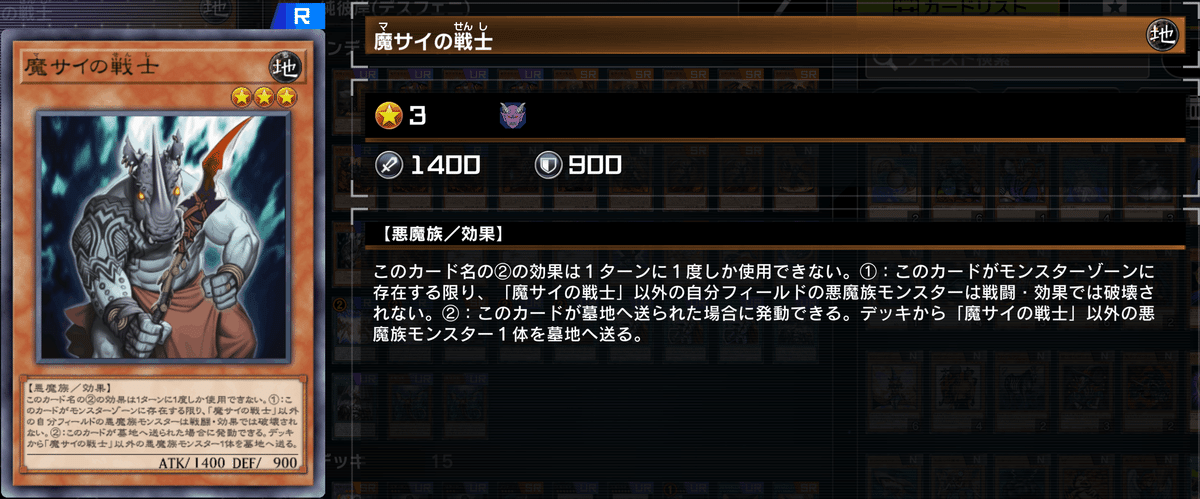

魔サイの戦士 必須 : 1枚 (略称「マサイ」)

名誉「彼岸」二枚目。①により彼岸と共存することが可能であり、②から自由に彼岸を落とすことができるため、実質グラバの4枚目として運用できます。初動事故を避けたい場合は2枚目を採用する時もありますが、手札からssできない点がネックで1枚採用で留めがちなカードです。実は泡影等で無効にされると展開が一発で止まるという弱点もあります。

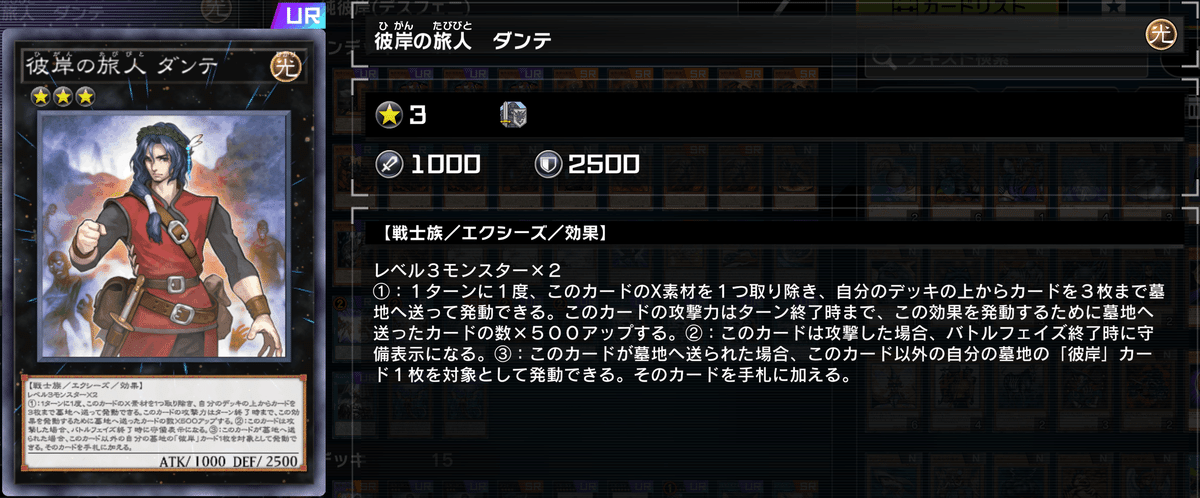

彼岸の旅人 ダンテ 必須 : 2枚 (略称「ダンテ」)

ガトルと並ぶ、このデッキの最重要カードです。このカードを初めて見た人は①のランダム墓地肥やし(コスト)が重要だと思う人が多い(私調べ)ですが、このカードの壊れている点は③の効果です。何故か同名ターン1が付いておらず、墓地に送るたびにリソースを回収できます。ssの方法にも特に制限が無いため、何度でも蘇生して効果を使いまわします。このカードの③の効果でどれだけ発動できるか、また、何を回収するかがこのデッキで最も難しく勝敗に直結します。

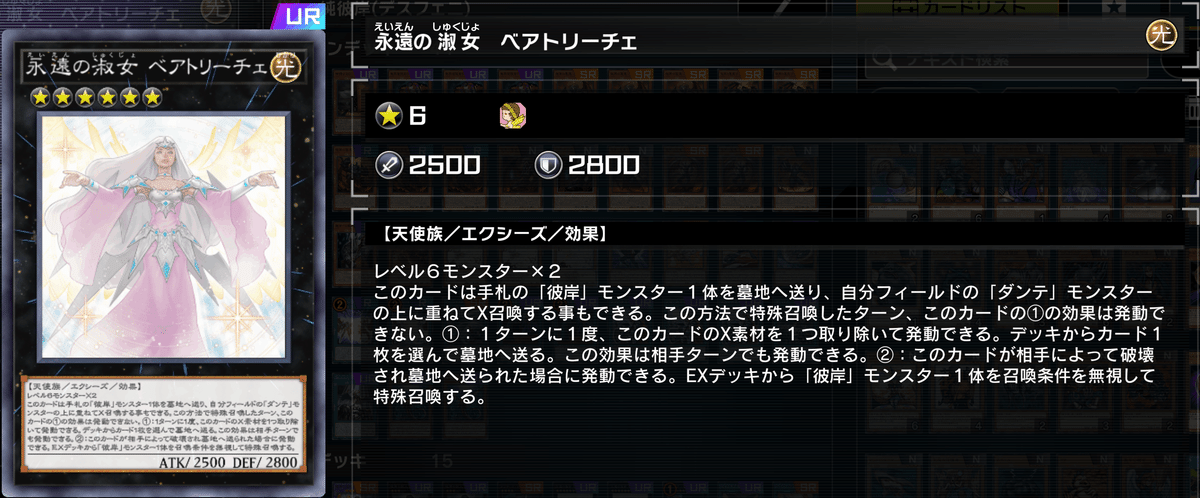

永遠の淑女 ベアトリーチェ 必須 : 2枚 (略称「ベアト」)

効果外テキストによりssする、このデッキのメイン制圧札です。フリーチェーンで任意の墓地肥やしが行え、相手ターンにファーファやアリキーノを墓地に送り相手を妨害します。この妨害が非公開領域から急に飛んでくるため、彼岸の知識が無い相手プレイヤーにとっては予測が困難であり、このデッキの初見殺し性能の一翼を担っています。本環境ではトークンコレクターという墓地肥やしの選択肢の追加により、環境に立ち向かえるようになりました。

実は彼岸ネームを持たないのでベアトの存在下では彼岸は自壊しますが、この状況を活かして展開 / 妨害を行います。具体的には、「彼岸モンスターをnsして即座に墓地に送る」「グラバ / ガトルでssした彼岸モンスターを即座に墓地に送る」といった形で③の効果の発動を狙います。

また、ドライトロンでは使うことのなかった②の効果を知らないプレイヤーも多く、相手が誤って破壊してしまったために勝てたデュエルも多々ありました。

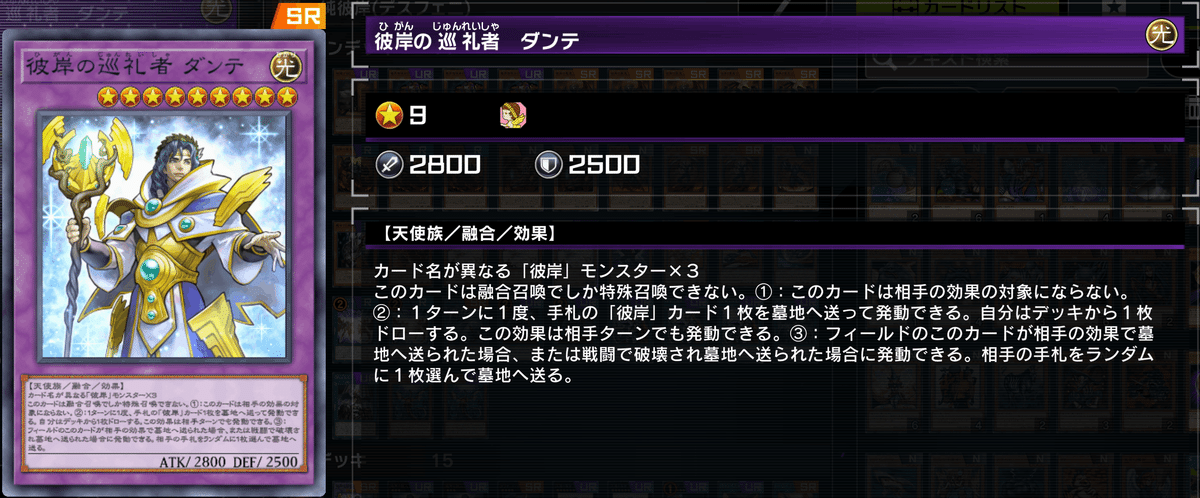

彼岸の巡礼者 ダンテ 必須 : 1枚 (略称「融合ダンテ」)

ベアトの②でssします。②の効果が強力で、手札の彼岸モンスターの効果を召喚権を使わずに起動でき、更に1ドローまでついてくるというおまけつきです。フリーチェーンであるため、ファーファやアリキーノを墓地に送ることで妨害もこなせます。あまり実行する機会はありませんが、融合ダンテにベアトを重ねてxyzできることは覚えておきましょう。

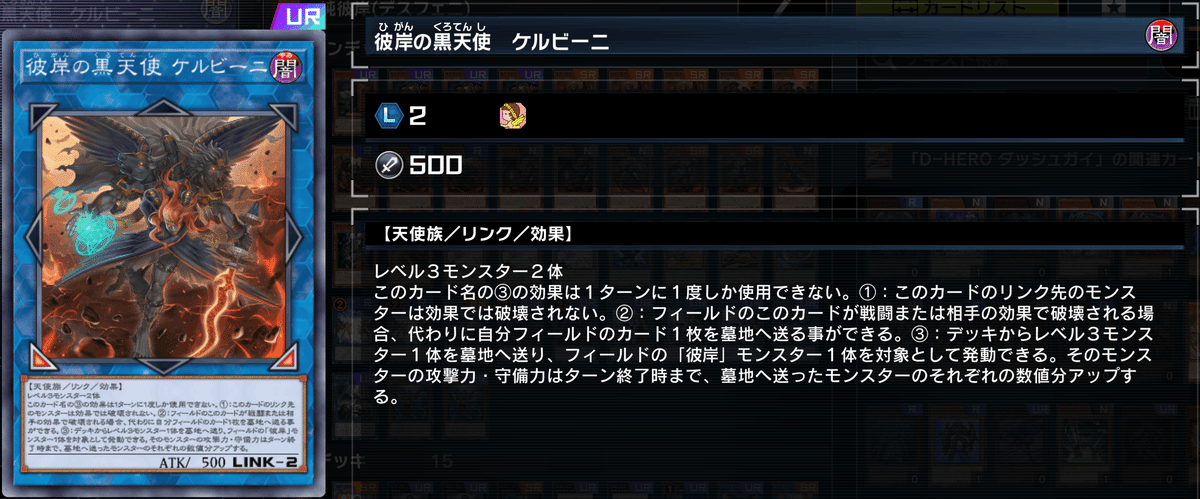

彼岸の黒天使 ケルビーニ 必須 : 1枚 (略称「ケルビ」)

絶賛、幻影等で暴れまわっているリンク2モンスター。れっきとした彼岸モンスターであり、①の効果は彼岸を自壊から守れるようデザインされています。③の墓地肥やしがコストであることは周知の事実かと思いますが、意外とこれに付随する打点アップが重要になる場面もあり、ダンテの火力を上げてアーゼウスを立てやすくするケースがたまにあります。

ガトルで蘇生してリンク数を2つ伸ばせることも重要なポイントです。

デスフェニ出張パーツ

D-HERO デストロイフェニックスガイ 1枚

フュージョン・デステニー 2枚

D-HERO ディバインガイ 1枚

D-HERO ダッシュガイ 1枚

捕食植物 ヴェルテ・アナコンダ 1枚

彼岸は展開から自然とアナコンダが出せるため採用。融合素材の枠にはディナイアルガイ+ディアボリックガイx2にする選択肢もリンク素材の補充&星3供給等のメリットがありますが、枠の都合とディバインガイのリソース回復とダッシュガイのss効果の噛み合いがよく、こちらを採用しました。デスフェニが自由なタイミングで場を離れられる点も相性がよく、彼岸メインで展開するか、召喚後即座に墓地に送るかを選択できるため、カードパワーだけでない折り合いの良さを発揮します。

汎用カード (メインデッキ)

環境次第でかなり枠の入れ替えが発生するカード群であり、デッキ構築の段階で最も頭を使うところだと思います。

不採用カードを含む、環境に対する詳しい考察については後述しておりますので、そちらを参照ください。

灰流うらら 必須 : 3枚

増殖するG 必須 : 1~3枚

無限泡影 2枚

原始生命態 ニビル 必須 : 1枚

汎用手札誘発ですが、このデッキは特に増Gとニビルがきついため、うららは3枚必須であり、抹殺用にニビルも必須です。増Gや泡影の枚数配分や種類の配分は環境次第で変更します。具体的には、勇者&ふわん実装前は増G3枚に対し、実装後は増Gを2枚に減らし一滴を1枚増量しました。

ニビルを妨害用にした場合、ニビル自身が邪魔になってしまい彼岸が自壊するため、場合によっては相手の場に出すトークンを攻撃表示にしてニビルを自爆特攻させてから展開する場合があります。

トークンコレクター 1枚

今回のランクマッチを切り抜けられた最大の要因と言ってもいいカードです。一般には、今期多かった勇者ギミックやラドン展開に強く刺さるため採用を検討されるものの刺さらないデッキには一切機能しないことから、結局デッキに入らないこともあるカードですが、彼岸デッキではかなり事情が変わります。

忘れている方も多いですが、トークンコレクターは墓地からのssも可能です。したがって、対面のデッキを確認した後にベアトから墓地にたたき落とすことで自由にトークンコレクターにアクセスすることが彼岸デッキには可能なのです。アラメシアの儀やラドンのss時効果にチェーンしてベアトの効果を起動することで、一気に相手のプランを崩壊させることができます。ベアトからトークンコレクターが落ちてくるのは非常に読みづらく、一度墓地に落ちた後は準制限の墓穴もしくは採用率の低い屋敷わらし程度しか対応策が無いため、一気に相手を降参に追い込むことすらあるプランとなっています。

このようなピンポイントなメタカードは採用が難しいこともありますが、任意のタイミングでデッキから引っ張ってこられる今回のようなケースでは、勝率を一気に変えられるため、採用する価値が十二分にあると思います。

墓穴の指名者 必須 : 2枚

抹殺の指名者 必須 : 3枚

このデッキの最大の弱点である増G&ニビルのケア、更にベアトへのうららを防ぐためにフル投入がほぼ必須となっています。

環境的に墓穴によるデスフェニの除外や、抹殺によるフューデスや一滴の無効化は使うことがそこそこあるので、その意味でもフル投入推奨です。注意点としては、墓穴で相手のデスフェニを除外した後にこちらもデスフェニを出さないようにしましょう(1敗)。

禁じられた一滴 勇者/ふわん実装前 : 2枚, 実装後 : 3枚

ツイン・ツイスター 1枚

手札コストを要求されるまくり札シリーズ。彼岸の場合、召喚権を使わずに③の効果を使用できるため、実質的に召喚権の追加のような形になり、非常に相性がいいです。先攻で引いた際に十分に仕事をこなせる点でも、他のまくり札と差別化できています。

おろかな埋葬 必須 : 1枚

墓地利用デッキの最強サポートカード。このデッキでは、グラバ等を落とすことによる初動の確保、ファーファ / アリキーノを落とすことによる盤面荒らしといった使い方のほか、デスガイドにうららや泡影を打たれた際にリビオッコを落とすことで手札から彼岸を効果無効でssしリカバーすることができます。

汎用カード (Exデッキ)

天霆號アーゼウス 必須 : 1枚

ダウナード・マジシャン 必須 : 1枚

このデッキにおける後攻捲りの主軸となるのがアーゼウスです。手札に彼岸モンスターが2体いれば手札からのss効果1回のみでアーゼウスまで到達できます。また、先攻の場合でも相手のリソースを削り切るために使用することがあり、非常に使用頻度の高いカードです。

アクセスコード・トーカー 必須 : 1枚

超汎用高火力フィニッシャー。ダメージが稼ぎにくいこのデッキにおいては非常に貴重なダメージソースです。彼岸の②の効果の都合上、このカードを出しつつ盤面にモンスターを残りにくく、このカードの後に再制圧することが難しいため、できる限りライフを削り切れるタイミングで出したい一枚です。フィニッシャーとしての役割以外としては、自身をコストにすることでスキドレをはがせることを覚えておきましょう。

I・P マスカレーナ 1枚

主な用途は3つで「先攻展開の上振れ時」「デスフェニ使用後の再制圧時」「フィールドの彼岸を墓地に送りたい時」にssします。元々は先攻展開の要でしたが、現在はアナコンダを出すケースがほとんどで活躍の機会が減ってしまいました。しかし相手ターンリンク召喚は、任意のタイミングでリンク素材や手札コストとして彼岸を墓地に送れるため相性が良いため、プランの選択肢を広げるために採用しています。

トロイメア・ユニコーン 1枚

マスカレーナから出す第一候補であり、アクコにも繋げられるリンク3の代表格です。手札コストで彼岸を墓地に送れる点をうまく活用できれば、非常に大きなアドバンテージをもたらしてくれます。ほぼ必須クラスのカードですが、手札コストが重く感じることもあるため、環境次第では後述のトゥリスバエナのみを採用する場合もあります。今期はデスフェニをはじめとした墓地に送りたくないカードが一定以上使われていたため、優先度が高めの一枚でした。

トポロジック・トゥリスバエナ 1枚

対エルドリッチ最終兵器。リンク先に手札から彼岸をssすることで比較的簡単に除外バージョンの大嵐を放てます。主にvsエルドリッチでリソースを根こそぎ刈り取ることができる他、ユニコーンとは別の角度からアクコ前の露払いを担ってくれるカードでもあります。エルドが散見されるマスターデュエル環境では採用する価値の高いと考えています。

トロイメア・フェニックス 1枚

今回のチャレンジで唯一結論が出せなかった枠です。フェニックスの強い点は以下の3つです。

① リンク2でss時効果があるため、場の彼岸を墓地に送る手段として使いやすく、チェーン順次第で彼岸の墓地効果を通しに行ける

② 闇属性以外のリンクモンスター(アクコ用)

③ 悪魔族であるため、群雄割拠を割りに行ける

以下、その他の3つの候補と利点を列挙します。

閉ザサレシ世界ノ冥神

リンク素材にするという非常に強い除去ができるカード。マスカレーナと相性がよく、相手ターン中に問答無用で盤面を除去したうえで全体無効を打てる点は非常に優秀。ケルビーニ+彼岸2体から、デスフェニやその他の耐性の強いモンスター除去しに行ける点は唯一無二。デスフェニ採用により、先攻ではマスカレーナよりアナコンダを出すケースが多くなった結果、活かせるチャンスが少なくなったことに加え、デスフェニの突破手段としてはアーゼウスの方が使いやすいと考え不採用。

ヴァレルソード・ドラゴン

ワンショットキル特化カード。アクコ同様、ワンショットキルが非常にしにくいこのデッキでは、ダメージ源となり得るという一点が非常に大きな意味を持ちます。ケルビーニ+彼岸2体で立てられるため、出すこと自体は難しくありませんが、存外、追加攻撃用のモンスターを横に並べにくく、強みを生かしきれないこともあるため、アクコの方が優先度は高いと考えています。

迅雷の騎士 ガイアドラグーン

最大の仕事は素材を使いきったベアトを2素材アーゼウスにすること。「デスフェニを完全に処理されたがベアトは盤面に残った」というケースが度々発生するのですが、この時にベアトをアーゼウスに変換して妨害を増やしたい場面がそこそこの頻度で出現します。それ以外の仕事がほとんどできない点が苦しいですが、相手の妨害の結果、この方法以外で妨害を立てられないケースもままあるため、現段階で最も採用を有力視しているカードです。

不採用カードとその理由

今回のチャレンジにあたり、採用を検討したことのあるカードを記憶の限り全て掲載しています。ここに掲載しているカード以外で候補となるカードがありましたら、是非教えていただきたいです。自分なりに考察して返信させていただこうと思います。

手札誘発

アーティファクト・ロンギヌス

勇者・ふわん実装直前の時点で、かなり注目されていたカードです。ふわん、水遣い、幻影、エルド、壺系のドローソースといった環境で使われている多くのデッキ・ギミックに刺さり得る誘発であり、実際に勇者・ふわん実装直後はふわんがきついこともあって2枚採用していました。

しかし、

① 勇者・壺の対策に対面のデッキを確認する前のスタンバイに打たなければいけない

② 直接アドバンテージを取れるわけではない

③ 基本的に時間稼ぎにしかならず、ワンショットキルが難しいこのデッキでは勝ちにつなげにくい

④ デスフェニに対して一切刺さらない

という点から採用しないことにしました。また指名者を退けられるため、他誘発との合わせ引きが強いカードですが、今回は誘発より一滴を優先しているため、この点でも弱いと判断しました。

ドロール&ロックバード

勇者ギミック・壺系ドロソ以降の展開やふわんを一発で止められる誘発です。デッキからサーチする頻度が低いこのデッキでは自分の動きを阻害してしまうことがあまりなく、また弱点である増Gに対しても打て、抹殺で対策されることもほぼないため、実は個人的にロンギヌスより評価が高かったです。しかしロンギヌスと同様に、アドバンテージを稼げない点とデスフェニを止められない点から不採用となりました。

屋敷わらし

彼岸は墓穴に対して非常に脆いため、テーマとして優先度の高い誘発です。基本的に一滴やトークンコレクターの枠との競合になります。今回の環境ではデスフェニの蘇生を妨げられますが、主に勇者ギミックに一切効かない点と一滴の優先度が高い環境である点から不採用としました。

エフェクト・ヴェーラー

泡影1枚を抹殺用にこのカードにすることが検討されるカードです。ハリファイバーを採用していないこのデッキではチューナーという点に価値を見出せず、それよりも後攻での6枚目に引いた時のバリューから泡影を優先しました。そのため、抹殺でこのカードをケアできない点は割り切った構築と言えます。

汎用カード (メインデッキ)

ライトニング・ストーム

ハーピィの羽根帚

サンダー・ボルト

拮抗勝負

所謂、汎用全体除去です。このデッキは盤面で形成できる妨害数があまり多くないため、先攻時に追加の妨害にならないカードはできる限り入れたくありません。また、彼岸というテーマ自体が相手の先攻盤面をひっくり返しやすいため、こういった全体除去に頼らずに盤面を返せるようプレイングで補強したほうが、デッキに適していると判断し不採用としました。

バージェストマ・ディノミスクス

除外という強い除去をフリーチェーンで発動でき、手札コストも彼岸であればアドバンテージに変え得るという理由から、彼岸と相性がいい罠です。先攻で引けている時のバリューが非常に高いことに変わりはありませんが、勇者ギミックをはじめとして発動無効系の妨害が複数立ち、デスフェニによってバックが簡単に除去される本環境では、後攻からの捲りに使うことが難しく、また同様の理由から他の汎用罠よりも一滴を優先しているため、蘇生効果を起動する機会もあまりないため、不採用としました。もっと展開が遅い環境になれば、採用をかなり検討する一枚でもあります。

天龍雪獄

不採用理由は基本的にディノミと同様です。このカードの場合、対象を取らない除外としての使い方以外に、蘇生した相手のモンスターをマスカレーナで素材にするという使い方もあり、基本的にマスカレーナよりアナコンダを優先する今回の構築の場合は、パワーが下がってしまっているという点も不採用の要因になりました。

神の宣告

神の通告

不採用理由は基本的にディノミと同様です。しかし神の通告についてはデスフェニがいなければ捲り札になりうるため、全くなしでもないカードです。

激流葬

不採用理由は基本的にディノミと同様ですが、通常罠の中では最も採用を考えたカードです。理由は「最も相手のリソースを削れるカードだから」というもので、先攻 / 後攻のどちらでも発動できさえすれば相手の盤面を一気に削りリソースを枯渇させることができます。対して、こちらは盤面を広げていたとしても (ベアトの効果は使えませんが) ダンテの効果等で次のリソースを確保できるため、一枚でゲームを決め得るカードです。また、長期戦になった場合にトップで引いた際も強く使えるため、非常に評価は高いです。しかし、先述のようにデスフェニがいるとまくり札として運用できない点と、ドラコバックの存在から、採用を見送りました。

虚無空間

王宮の勅命

魔封じの芳香

先攻で引ければ一気にゲームエンドまで持ち込める可能性のある永続罠です。このデッキの場合、先攻盤面の打点が8000に届かないため、次のターンに確実に勝つことが難しく、相手がバック除去を引くまでの猶予を作ってしまう点から不採用です。勅命・魔封じに関しては彼岸を手札からssできなくなるため、こちらの動きもきつく制限してしまいます。虚無空間は彼岸以外のモンスターを維持した状態で彼岸をnsすれば解除できるため、搭載されることもあるカードですが、後攻で使いにくい点、先攻ではこのカードを使わずともリソース勝負に持ち込むことで十分勝ちきれると判断し、構築から外すことにしました。

三戦の才

先攻で誘発を打たれた場合のリソース補充や、後攻でのまくり札としての運用がどちらも可能である、非常にカードパワーの高いカードです。苦手な誘発の多いこのデッキでは十分に採用を見込めるカードですが、先攻時にこのカードを発動する場合の大半では、既に彼岸の効果を使用している or デスガイドが盤面に残っている or 増Gを打たれているため、追加の展開が難しい状態です。したがって、2ドローで引き込みたいカードは妨害用の魔法罠や手札誘発、フュージョン・デステニーであり、汎用罠を採用していない & 誘発が少ない & D-HEROを引き込む可能性がある今回の構築ではカードパワーを十全に発揮できないと考えて不採用としました。裏を返せば、汎用罠を搭載する構築になった場合は十分に採用を検討できるカードだと思います。

汎用カード (Exデッキ)

グラビティ・コントローラー

「ガトル + グラバ or ガトル以外の彼岸1枚のみ」の時に、ベアトを出すために使用します。この展開パターンは墓地にダンテを用意できる点は強いのですが、グラコンの用途がほぼこれしかないため、今回は彼岸2体で直接アナコンダを出すルートに一本化し、Exデッキの枠を一枚空けることにしました。実際にこのカードを採用していた時期に、このカードが必須となるシーンはなかったため、デスフェニギミックを採用し続ける限り、採用しない方針でよいと考えています。

詳細な立ち回り

立ち回りの基本事項

このデッキの基本スタンスは中~長期戦のリソース勝負です。したがって、「リソース戦に持ち込むための妨害&捲りのプラン」と「自分のリソースを続かせるための戦術」が必要になります。

前者は「相手がリソースを稼げるポイントをつぶしつづける」+「一回リソースを吐き出させた後、一気に盤面をひっくり返す」ことで達成を狙います。(具体的な方策は以降の項を参照のこと)

ここでは後者のリソース持続のポイントについて主に解説します。

彼岸は墓地リソースが重要なデッキと考えられがちですが、実際は少し事情が異なります。彼岸は幻影のように墓地で任意のタイミングで効果起動できるわけではなく、墓地に落ちた瞬間に効果を起動する性質を持ちます。したがって重要なのは「墓地に何枚落ちているか」ではなく「適切なタイミングで墓地に送れるか」です。よって、一度墓地に落ちてしまうと再度効果を使うのにダンテやガトルで回収して墓地に送るという二度手間になってしまうので、蘇生用のダンテ以外は墓地ではなく手札・デッキに残して墓地に送れる状態を保たなければなりません。

このような理由から、グラバを用いてデッキを圧縮するような動きやダンテで積極的に墓地を肥やしに行く動きは、自らの寿命を縮めるような行為だと考えていますし、だからこそ墓地効果の優先度はグラバ < ガトルです。確かにデッキを圧縮して強い汎用札を引きに行く動きが必要になるケースはありますが、多大なリソースを失っていくというリスクを理解したうえで実行に移すべきですし、そもそも圧縮してまで汎用カードを引かなければ勝てないような構築やプレイングは可能な限り避けなければならないと思っています。

以上の議論から重要なプレイングのコツは、基本的にリソース回収はガトル+ダンテに担わせて手札・場・墓地の間でリソースを回すことを意識し、グラバ・スカラ・デスガイドは必要な時に適切なカードを引っ張ってくるために活用することです。

先攻展開時の注意点

「理想的な初期手札は、彼岸2~3枚+汎用妨害」

このデッキにおいて最もきつい手札は彼岸が0~1枚しかなく全く動けない手札ですが、その次に苦しい手札は彼岸を過剰に引いている状態です。「彼岸4~5枚引くような状態では大抵の場合で種類が被っているから」という理由もありますが、もし種類がバラバラだったとしてもかなり好ましくありません。「基本戦術」の「先攻展開」の項に載せたパターン4の展開は可能で一見すると強そうに思えますが、手札誘発に対する耐性の一切を失っているばかりか、壊獣やライスト等に轢かれてしまったり、純粋なテーマとしてのカードパワーで押しつぶされてしまったり、といった事態が多発します。このデッキにおける最高の初動は「過不足無い彼岸の初動+汎用妨害札」と考えておきましょう。

「初動は彼岸>デスガイド」

例えば先攻の初手で「グラバ+グラバ or ガトル以外の彼岸+デスガイド」と持っている場合はグラバ+彼岸の方で動きます。最も分かりやすい理由は誘発のケアですが、その他にも「先攻2ターン目以降に自壊しない展開札を温存した方が強い」といった動機もあります。

「先攻展開ではニビルのケアは考えない」

このデッキにはニビルに対して非常に脆い側面があります。抹殺以外で防ぐことが一切できませんが、先攻展開時は完全に割り切ります。理由としては、ニビルのケアを考えて止まった盤面では本環境に太刀打ちできないからという理由で、ニビルが無い前提で回した方が明らかに勝率は高いです。唯一、抹殺の使いどころだけ、ニビルを気にするようにしましょう。

「必ず彼岸のss効果から入る」

例えば初動が「グラバ+グラバ/ガトル以外の彼岸A」の場合、必ず彼岸Aのssから動きます。理由は増Gの被害を最小限に抑えるためで、グラバnsから入ると彼岸を2枚手札から失った状態で止まらなければいけなくなります。ss効果から入ることで、増Gを打たれてもグラバを手札に温存してワンチャンを狙いに行くことができます。

「ダンテの墓地肥やしは1枚」

グラバをダンテの素材にした場合、グラバをコストとして墓地に送る必要があるため、必ずダンテの墓地肥やし効果を起動します。この時、送る枚数を1~3枚の範囲で選択しますが、特殊な事情がない限り1枚を選択します。理由は「デスフェニの素材を墓地に送らないため」「デッキ内の彼岸リソースの温存」の2つです。1つ目はそのままですし、2つ目については「立ち回りの基本事項」に記した通りです。確かにスカラ等が落ちるとアドが稼げますが、明らかにリソースがなくなるリスクの方が高いと思います。

同様の理由で、ガトル + ガトル以外の彼岸2体・2種(A・B)で動く際はダンテの墓地肥やしを一切せずに展開するのが本線となります。

例外的にダンテの効果で3枚墓地に送るケースは「ダンテの火力を2500にしなければいけない場合」と「手札にデスフェニの素材を2枚とも引き込んでしまい、スカラを落とさないとリソースが続かないと判断した場合」「アナコンダ/デスフェニ使用後でグラバが落ちる可能性に賭ける必要がある場合」ぐらいだと思います。

「ダンテの墓地肥やしの前に魔法罠を1枚伏せる」

展開途中に魔法罠をセットするのは余計なリスクを呼び込むので邪道とされますが、彼岸の場合、ダンテの効果発動直前のみ正当化されます。先に一枚伏せておくことで、グラバをコストにダンテ効果を発動した際にランダム墓地肥やしでハックルが落ちた場合、チェーン1 : グラバ→チェーン2 : ハックル(対象 : 自分のセットカード)とすることでグラバへのうららを回避することができます。他のうらら回避パターンとしては、アリキーノが落ちた場合にチェーン1 : グラバ→チェーン2 : アリキーノ(対象 : ダンテ)とすることもできます。あまり高い確率ではありませんが回避できれば儲けものなので、指名者系以外の最終的にセットするカードが手札にある場合は必ずセットするようにしましょう。

このように同時に彼岸が墓地に送られるケースは度々発生するため(例えば一滴のコスト)、チェーン順で各種妨害を回避できることは覚えておきましょう。

「ダンテとガトルの墓地効果のチェーン順は余った彼岸の有無で決める」

ダンテ+ガトルでリンク召喚を行った際、両方の墓地効果が誘発します。この時、手札に他の彼岸有⇒チェーン1 : ガトル→チェーン2 : ダンテ、手札に他の彼岸無⇒チェーン1 : ダンテ→チェーン2 : ガトル、という分岐になります。あまり採用数は多くありませんがスカルマイスターやわらしをケアする目的で、具体的には、手札に彼岸があればダンテが出るだけでベアトが確定し、余剰の彼岸が無い場合は以降のターン用にガトルを回収したいという趣旨でこのようにチェーンを組みます。

先攻制圧後の立ち回り

このデッキの制圧盤面は展開デッキや罠型のデッキと比較した時に妨害数やロック性能のどちらの面でも劣ってしまいます。したがって、相手の展開の完全封殺を狙うわけではなく、こちらの残ったリソースで十分にひっくり返せる程度に相手の展開を抑えることを目的にします。

イメージとしては「先攻展開は強めの手札誘発であり、先攻2ターン目を後攻1ターン目のように捉える」といった感じで、こちらの妨害を突破する過程で相手にリソースを使い切らせ、先攻展開時より守りの薄い相手盤面を次のターンに一掃して無理矢理リソース戦に持ち込むことを意識します。

ただし、相手の動きを前もって把握しておくことが重要ですので、他のミッドレンジ系デッキと同様に環境に分布しているデッキへの理解が求められる点は変わりません。

具体的な妨害プランは対面デッキによって変化しますので、ここではベアトによる妨害の選択肢を列挙します。以下に示すように、デスフェニよりベアトの方ができることが多いので、妨害方法についてデスフェニとベアトの択で迷った場合、ベアトを温存したほうがいいケースが比較的多いです。

ファーファ ⇒ モンスター一時除外

ベアトによる妨害で最も使用頻度が高い選択肢です。主に、シンクロ・xyz・Link召喚の阻害、xyz素材の消去、リーサルの回避で使います。注意点は、あくまで一時除外なので制圧モンスターを除去したところで結局戻ってくることです。したがって展開の最終地点まで待たずに、素材要員をつぶし展開を不完全に抑えることが第一目的となります。唯一xyzモンスターに関しては一時除外により素材を消せるので、最終地点に打つ選択肢があります。

アリキーノ ⇒ モンスター効果無効

召喚時効果にはどうやっても間に合わないため、ヴェーラーのように使えそうで使えない使用法です。そのため、フィールドでの起動効果の防止やグリフォンのような先置きの妨害との相殺を狙うカードになります。

トークンコレクター

基本的に先攻展開後は相手のリソースを削ることを目的とするこのデッキで唯一相手を封殺しうるムーブです。相手のトークン生成効果にチェーンしてベアトの効果を発動し、トークン着地後にチェーン1 : トークンコレクター→チェーン2 : ダンテ(or他の彼岸)とチェーンを組めば、ちょうどよくトークンコレクターの自己蘇生効果を通しに行けます。この動きであれば、指名者以外のケアが可能です。このように能動的にトークンコレクターにアクセスし、アラメシアの儀・ラドン・相剣を咎めに行ける点がこのデッキの強みと言っても過言ではありません。

ハックル(EDフェイズ) ⇒ 疑似エンドサイク

相手がエルドなどの罠系統だった場合や、デスフェニ+手札誘発その他で展開を封殺できた場合に使います。正直なところ、ハックルは今回採用している彼岸の中で最もマイナーであり、相手からほとんど警戒されません。破壊ではなくバウンスであるため、エルドの罠の墓地効果を使われないといったメリットもありますが、次の相手ターン以降に使われる点、泡影を戻して結局使われるリスクがある点が弱みです。したがって、次のターンに「ライフを削り切る」「アーゼウスを立ててセット後に一掃できるようにする」ことが目標となります。

ガトル or リビオッコ ⇒ マスカレーナへの素材供給

主にアナコンダではなくマスカレーナを立てた時の動きです。ベアトは破壊された時に効果があるため、できる限りLink素材にしたくありません。ですので、マスカレーナ+ベアトの盤面でベアトに泡影等を打たれた際にベアトからこれらの彼岸を送ってマスカレーナの素材を確保します。ガトルであれば蘇生対象はダンテ一択で主に手札コストの分のリソース回収をしたい場合の動きになります。リビオッコの場合、マスカレーナとダンテ以外の彼岸を共存させられるため「リビオッコef→ダンテorガトルss→マスカレーナで墓地に送る→任意の彼岸をss後に自壊→追加の妨害」と繋げられます。リビオッコの効果は効果発動宣言時に星3闇属性悪魔族が手札に存在する必要があるので、もし条件を満たすモンスターが手札にない場合は「ベアト効果でマサイを送る→マサイでリビオッコを墓地に送りつつダンテ効果でssしたい彼岸を回収→リビオッコで回収した彼岸をss」とつなぐことで、狙った動きを実現できます。

相手がエルドのような罠型デッキの場合、リビオッコからグラバをssした後、相手がメインフェイズ終了宣言⇒マスカレーナ+グラバでトゥリスバエナ⇒グラバefでガトルをトゥリスバエナのリンク先にss後自壊⇒トゥリスバエナ効果起動+ガトルでダンテ蘇生、とつなげば、相手の盤面を一掃しつつ次のターンのアクセス着地をほぼ確定させに行けることは覚えておきましょう。

スカラ(EDフェイズ) ⇒ サーチ

ベアトの効果が使わずじまいになり、ハックルでバウンスするセットカードもない場合に選択肢に上がります。次ターンの動きができない場合に特に有効ですが、ベアトの素材が1枚しかない場合は次の相手ターンの妨害用に効果を温存したほうがいい場合もあるので、無条件に取る選択肢ではないことを留意しましょう。具体的に何をサーチするかは後述していますので、そちらを参照してください。

マサイ or グラバ ⇒ ワイルドカード

何を落とすか判断に迷ったり、墓地に送るタイミングをずらしたい時に墓地に送ります。特にマサイは上記のカード全てに対応しています。タイミングをずらしにいくケースはあまりありませんが、デスフェニと同一チェーンにベアトを起動した場合に、デスフェニの墓地効果に墓穴を打たせてマサイから落とした効果を通しに行くプレイングが存在します。ただしデッキ内のリソースを余計に消費することになるので、できる限り避けるようにしましょう。

後攻プラン

最初の長所のところで述べた通り、彼岸は後攻適性が閃刀姫並み、つまりミッドレンジの中でトップクラスに高いです。その要因は「手札に余りが出にくい点」「手札という非公開領域を含めた読みあいに持ち込める点」「アリキーノ等の後攻まくりに適した効果」「一滴やツイツイと相性が良い点」「アーゼウスが立てやすく、バックアップや追加の妨害が用意できる点」等々、様々あります。特に非公開領域の扱い方が肝要で、相手目線で「手札にどの彼岸が何枚残っているか」が分からないことを活用しつつ、相手のプレイミスを誘ったりアーゼウスの択を通しに行きます。各彼岸の①③のどちらの効果を使うかの管理が必要であり、このデッキで最もアドリブ力が試される難しい部分ではありますが、同時に最も楽しくやりがいを感じる部分でもあります。

後攻プランの基本はアーゼウスです。後攻1ターン目にしろ、先攻2ターン目にしろ、相手の展開した盤面を全て流しきることでリソース切れを狙います。問題はアーゼウスを立てられるかという話になりますが、まずダンテの成立に関しては、先述の通り手札に彼岸が何枚残っているかが相手からは分からないため彼岸のssに無効を打たれることがほぼなく、非常に成立確率が高いです。その後はストレートに行けば一切の効果を発動せずにアーゼウスが立ちますし、ガトルやベアトを活用することで十分なバックアップを用意できます。以下ではアーゼウスに関する種々のプランを解説していきます。

アーゼウスの素材で最も優先順位の高いのはガトル

アーゼウスを狙いに行くとき、できる限りダンテはガトルを含めて出すようにしましょう。ガトルの存在でアーゼウスまでのルートのバックアップやアーゼウス+αの妨害を作れるようになります。

まずバックアップに関してですが、アーゼウス着地前に戦闘破壊等でダンテが墓地に送られた場合、ガトルでダンテを蘇生することでもう一度アーゼウス着地を狙うことができます。このケースにて、もしガトルではなくグラバが素材だった場合は、ガトルが自壊せず自爆特攻を強いられることがあるので、うらら等のリスクを減らすためにもグラバよりもガトルの方が優先順位が高いです。

追加の妨害は、アーゼウス成立後に効果でガトル+ダンテをコストにし、ダンテ蘇生→ベアトとつなぐことで用意可能です。

ベアトを用いた露払い+バックアップ

基本的にダンテ成立後はパンプアップせずにダンテで戦闘を行ってダウナード→アーゼウスとするのが本線ですが、相手の妨害を前もって削りたい場合や相手にダンテで殴れる的が無い場合はベアトを出す選択肢を考えるべきです。ベアトを出す利点の1つは手札から直接彼岸を墓地に送れる点で、ここでアリキーノやファーファ、ハックルの効果を起動し妨害をはがしに行けます。更に以下のような手順で、ガトル+ダンテのパッケージの使用後でも、もう一度アーゼウス成立を狙うことができます。

① (ベアトが戦闘 / 効果破壊 ⇒) ベアトef→融合ダンテss & ダンテef→彼岸回収

② 彼岸を手札から捨て、融合ダンテにベアト2体目をxyz

③ アーゼウス着地

※ベアトの特殊召喚条件は「「ダンテ」モンスターに重ねる」

アーゼウス以外のプランとしては、アクセス or トゥリスバエナを目指すリンク召喚が絡むパターンがあります。概ねルートは同じですし、手札次第ではトゥリスバエナ⇒アクセスとつなぐ場合もありますが、少し重視する点がが異なります。なお、どちらを狙う場合でもケルビーニからスタートするのが基本路線であり、必要枚数も変わりません。

共通ルート

基本的に彼岸2種2枚からアクセス着地orトゥリスバエナ効果起動まで行けます。彼岸2種でケルビーニを出し、素材にした彼岸やケルビーニで落とした彼岸で相手の盤面を荒らしつつガトルを出し、ケルビーニ+ガトルでリンク3を立て、ガトル効果の蘇生へとつなぎます。

デスガイド / グラバ / ガトルに加えて、彼岸モンスター2体2種が手札にある場合は、使いたい彼岸の効果等にもよりますが彼岸2体のssから入る場合が多いです。理由は「召喚権が残っている方が相手が妨害を打ちにくい」「ケルビーニ着地後の方が彼岸の自壊を止められるため選択肢が広くなる」「ケルビーニの効果耐性付与が相手の妨害に対して強い」「ケルビーニの選択肢にリビオッコが追加される」といったもので、捲りに行く際には増Gをケアしようがないことも合わさってこのようにします。

また、可能であればケルビーニの効果を使う前に追加のモンスターを出した方が、ケルビーニ自身にも耐性が付けられるため貫通力が増します。

アクセスを狙う場合

リンク3(ユニコーンが第一候補)の着地時にガトルの蘇生対象をケルビーニにすることで、アクセスまでつなぐことができます。余剰の展開札がない場合、盤面で妨害を立てられないため、キルが取れると判断したターン以外では避けるようにしましょう。

5300打点にしつつ隣にベアト等を立てるためには、ダンテを墓地に用意しつつリビオッコ等で効果無効にした彼岸をリンク3の隣に並べるか、リンク3+ガトル素材ダンテの盤面を作る必要があるため、かなり要求値が高いです。マスカレーナで妨害を行った次のターンに場に残ったリンク3を利用しつつアクセスを出すパターンであれば、比較的達成しやすいです。

隣にベアトがいる場合、あるいは、相手がアナコンダを使用しLP6000となっている場合、ケルビーニでバルバを落とすことで、8100~8700 = 5300+2500+300~900、6200 = 5300+900となりリーサルが取れます。

なお、アクセス着地までに使用するリンクモンスターが全て闇属性であるため、破壊効果はターン1しか使えないことは覚えておきましょう。

トゥリスバエナを狙う場合

トゥリスバエナを狙うのは主に罠型系との対面になります。ケルビーニ+ガトルでトゥリスバエナをLink召喚時にガトルをメインデッキの彼岸を対象に発動しトゥリスバエナのリンク先に蘇生することで効果を起動可能です。

しかし余剰展開札なしのこのルートではリソースが一切残らないため、できる限りダンテを墓地に用意できる場合に行きたいルートでもあります。具体的には、ケルビーニの素材をグラバ(or ガトル)+その他の彼岸に、ケルビーニで墓地に送るのをガトル(or グラバ)にすることで、グラバ+ガトルから蘇生した彼岸2体でダンテをxyz、その後ケルビーニ+ダンテでトゥリスバエナを出しダンテ効果でグラバで出した彼岸を回収してトゥリスバエナのリンク先に手札からss、という手順を踏むことで達成できます。手札要求値は高くなりますが、トゥリスバエナを起動しながらアクセスを出すことでバックをケアしながらアクセス着地に持っていくことも可能です。

ダンテの回収先・スカラのサーチ先

リソース戦を主戦場とするこのデッキにおいてリソース回収の二大巨頭がダンテとスカラです。したがって、この2枚の使い方で勝敗・勝率が大きく変わる最も気を遣うポイントであり、このデッキのプレイングの肝になります。

それぞれの回収 / サーチ先として最も頻度が高いのはダンテ⇒ガトル、スカラ⇒デスガイドになりますが、何も考えずにこれらを選択していいというわけでなく、これらのカードを選択したことが要因で負けたデュエルが実際にありました。

重要な判断基準は「手札の彼岸の墓地効果を何回使用できるか」をカウントすることです。手札にきた彼岸の墓地効果を使う方法は主に「通常召喚」「一滴やツイツイのコスト」「ベアトxyzやユニコーンのコスト」「リビオッコで手札からss」の4種類です。召喚権を使うことで一枚分の墓地効果は常に計算に入れられますが、墓地効果を使いたい彼岸 + デスガイドの合計が2枚以上となるように手札に加えたい時には、必ず墓地に送る手段が用意できるかを吟味しなければなりません。一滴やツイツイがあればその分墓地効果を使うチャンスが増えるので計算しやすいですが、ベアト・ユニコーンのコスト、あるいはリビオッコでssを計算に入れる場合、あらかじめ回収・サーチの時点で次のターンの展開ルートを組んでおく必要があります。裏を返せば、墓地に送れる枚数が少ない場合には墓地効果を使う予定のない彼岸を手札からのss要因として回収・サーチするべきです。どちらにせよ、彼岸の展開では手札からssする彼岸も必要であるので、そのバランスを見極めつつ選択をしなければいけません。

また、ターンドローで別の彼岸や手札を捨てられるカードを引くことも想定する必要があり、あたかも麻雀のような感覚で回収 / サーチ先を選択することになります。例えば「彼岸が被らない限りほぼ全て有効に使えるカードを選択」「トップ一滴以外は負けが確定するので、一滴がくる前提で最大値を求める」といった判断・考え方が、デッキパワーが上の相手に勝つには重要になってきます。

なお、大抵の場合でEDフェイズにサーチするスカラより先にダンテの回収先を選択することになるため、相手の妨害が予測できていないケースでは特に、スカラをうらら等で止められる可能性を加味しつつダンテの回収先を選択し、スカラのサーチ先でつじつまを合わせることになりがちです。

ダンテの回収先

ガトル-ダンテ ループが最もリソースを消費しない展開の基礎であるため、ガトルの回収が第一候補になります。ただし既にガトルが手札にある場合などは、別の彼岸を回収します。グラバ or デスガイドが手札にある場合も別の彼岸の回収を考えますが、うららや泡影などをケアしてガトルを回収して、グラバ・デスガイドは次ターン以降に温存したり、グラバの場合は手札からのss要因にしたりします。ガトル以外の回収先としてよく選択するのは効果がトリガーしていないスカラで、③の効果がまくりに関係ないため手札からのss要因として運用しやすく、次の自分のターンドローで適当な彼岸を引いた際には墓地効果を起動しリソースを伸ばすこともできるため、かなり"受けが広い"選択肢と言えます。

スカラのサーチ先

基本的な考え方はダンテと同様ですが、こちらにはデスガイドという選択肢が追加される点で異なります。このデスガイドが曲者で「なんとなくでデスガイドをサーチしたら正解はハックルだった」というケースが実際にあったほど、判断を難しくしています。

デスガイドはこのデッキで最もカードパワーの高いカードの1つ(フューデスと同率)であり、通れば勝ちに直結しうる効果を持っており、常にサーチ先の選択肢に挙がるカードですが、うらら・泡影をはじめとした様々な妨害に引っかかってしまいます。また他の彼岸と異なり、召喚以外で効果を発揮することができません。よって「召喚権が必須であり、相手の妨害をこれまでのやり取りから推測したうえでサーチすべき、強力だがピーキーな性能なカード」という感覚を持っています。ただし、相手の妨害が枯れてゲームを決めに行く段階では優先度が最も高くなりますし、あらかじめケルビーニを出したうえで召喚するルートを取ることで、もし止められた場合でもリンク素材等にできるため、思い切ってサーチしに行くことも大事です。

以上のように相手の妨害が予測されてデスガイド以外の動きで踏みに行くことが難しい場合は、他の彼岸をサーチすることになりますが、これがかなり難しいです。一番いいのは自分の手札と相手の盤面をみて、墓地に送る要員が必要なら適切な墓地効果を選択し、手札からのss要員が足りないならば絶対に墓地効果を使わない彼岸をサーチすることですが、トップのカード次第で動きが大きく分かれることがあり、慣れるまで(慣れても)期待値込みで計算しきれないということになりがちです。迷った際におすすめなのでがグラバで、ガトルに比べ墓地効果が発動できなくても致命傷になりにくく、トップが手札を捨てられるカードだった場合に最大のリターンを得ることができます。とはいえ、展開の最大値を下げてしまうこともあるので、できる限り、自分の答えを出したいところではあります。

その他 知っておくと役に立つ小ネタや注意点

ファーファとアリキーノの墓地効果優先度の違い

ファーファとアリキーノはどちらもモンスターに対する妨害札兼まくり札であり、用途が似通っている2枚です。これらの使い分け、とりわけダンテやスカラでどちらを持ってくるかという判断は、慣れるまでピンと来ないという人も多いと思います。

結論から言えば、「ファーファは相手ターンでの適性が高く、アリキーノは自分ターンでの適性が高い」となります。ファーファとアリキーノの差は端的に「場を一時的に離れるか否か」に集約されます。ファーファは直接的に効果を無効にするわけではありませんが結果として起動効果は発動できませんし、アリキーノも召喚時効果を止めることはできません。となると、一時的に場から除外できるファーファの方が優れているように感じます。彼岸のテンプレート構築ではファーファ3枚、アリキーノ1枚の採用となっているのが通例なのは、この辺りを反映してのことだと思います。実際、各種素材として利用されることも妨げられるファーファは相手ターンではアリキーノより優先度が高いです。しかし自分のターンにファーファで除去を行うとEDフェイズに戻ってきてしまうため一時しのぎにしかなりません。その点、アリキーノは妨害を1枚減らしつつ盤面に残したままにできるため、後続の攻め手で完全に除去してしまうことが可能になります。このように相手ターンはファーファ優先、自分のターンはアリキーノ優先と覚えれば、いくらか考えやすいと思います。

しかし、相手のssする効果にチェーンしてベアトを発動しアリキーノを落とせば、相手の特殊召喚時効果を無効にできるケースや、逆に相手のxyzモンスターにファーファを打つことで実質的に機能停止に追い込めるケースなど、それぞれ逆のターンに使って有用なケースもあるため、もう片方の選択肢も必ず考慮するようにしましょう。

可能であれば、ベアトの素材は妨害効果持ちを入れておくべき

先攻展開の項では紹介していませんが、グラバ or ガトル以外の彼岸3体の初動でダンテxyzから直接出すことで、ダンテ以外の素材を持ったベアトを出すことができます。またアーゼウスで自分の盤面のアドバンテージを失いたくない際に同様の手順やデスガイドから、素材を複数持つベアトを立てるケースがあります。このような時は可能であれば、ベアトの素材にはファーファなどの相手を妨害しうる彼岸を仕込んでおきましょう。理由は「ベアト1回の効果で妨害2回分になるため」「ベアトに一滴等を打たれてもフリーチェーンの妨害として運用できるため」「相手が除去を狙ってきたときに素材が墓地に送られる性質を利用して"毒団子"のようにできるため」の3つです。3つ目の理由は相手を捲りに行くときのダンテにも適用できる話なので、ダンテのパンプアップの際のコストはこの辺りを考えると最低でも盤面を荒れせるようになります。

デスガイドと一滴のかみ合わせ方

デスガイドは彼岸と異なり手札から墓地に送っても、なんの効果もありません。そのため、一滴と合わせ引きした際に使い方に困る人が多いと思います。そこで覚えておくべきパターンが「デスガイドns→一滴のコストにする」というルートです。デスガイドで相手の妨害を踏みつつ一滴を打てる他、泡影の類を回避でき、あわよくばグラバ等を出しながら盤面に彼岸以外のモンスターがいない状態を作れるため、うまくいくと一滴のコストを1枚節約しつつ展開することができます。

おろまいを用いたデスガイド初動の復帰方法

先述の通り、初手でデスガイドと彼岸初動札を両引きした際は彼岸を優先するのですが、唯一の例外がおろまいを同時に引いている場合です。おろまいがあればデスガイドの効果を止められても、おろまいでリビオッコ墓地→手札からグラバ等をssから再始動できます。おろまいやケルビーニでリビオッコを落とすシーンは度々発生するので、必ず頭に入れておきましょう。

ダッシュガイによるデスガイドへのうららの回避法

デスフェニが完全に除去された後のドローフェイズに彼岸を引いた際、ダッシュガイ効果で彼岸を出し、更にメインフェイズにデスガイドを召喚すると、召喚と同時に彼岸が自壊して墓地に送られるため、彼岸の墓地効果とデスガイドの召喚時効果が同時に誘発します。この時、チェーン1 : デスガイド→チェーン2 : 彼岸、とチェーンを組むとデスガイドへのうらら等の妨害をケアすることができます。

各環境デッキに対する相性と立ち回り

2022.7月環境で一定以上見かけたデッキに対するあれこれを記載します。

vs. 天威勇者

こちらが先攻の場合、トークンコレクターにアクセスできるため封殺が可能であり、非常に有利に立ち回れます。トークンコレクターを通しに行くために、先にデスフェニや手札誘発を使うようにしてそちらに墓穴を使わせるようにすると、ベアトからトークンコレクターが来ることを読みにくいことも相まって勝率が上がります。それ以外の妨害の打ちどころとしては、トークン生成後のラドンを除去するとその後の展開ルートをかなり絞れるため、先攻2ターン目に返しやすい盤面に収めることができます。天威勇者が展開に大量のリソースを吐き出すタイプであることも併せて、先攻時は勝ちを拾いやすい認識です。

逆に天威勇者の先攻盤面は非常に返しにくく、特にプロートスが立ってしまうと詰みになってしまいます。何らかの要因でプロートスが立たなかった場合も、九支の存在から一滴一枚では返らないことが多いです。その場合、一滴込みでモンスター妨害に圧をかけ続け、九支を使わせた後にアーゼウスの成立、あるいは、アーゼウス効果に九支を打たせて素材のガトル・ダンテから再度展開してデッキに戻ったアーゼウスを再度出す動きを狙います。先攻展開後の天威勇者はリソースが枯渇するため、アーゼウスが通ってしまえば、かなり勝利に近づきます。総括として、こちらの後攻時は、如何にプレイミスを誘発してアーゼウスを通すかの勝負になりやすいです。

vs. 電脳堺

そもそも分布がデッキパワーの割に少ないため対策の対象外にしていたので当然ではあるのですが、先攻展開が止めにくく一滴をかわせる電脳堺は、増Gを減らし一滴を増やしている今回の構築では不利になりやすいです。後攻から捲りに行く際に問題になるのが、V.F.D.の効果発動タイミングです。こちらの動きを見てから起動された場合は闇属性宣言をされ、詰みに限りなく近くなります。しかし、現在の環境では勇者対策でスタンバイフェイズに水属性宣言がされる場合があり、そのケースでは手札 / 墓地の彼岸の効果は使えるためチャンスが生まれます。この時の基本方針はアーゼウスを立てて次のターンまで維持することですが、大きな障害となるのは朱雀で、アーゼウスの着地と維持を難しくしています。彼岸が4枚以上ある場合は、ケルビーニを先に立ててリンク先にダンテを出すことでケアが可能です。また、V.F.D.をファーファで除外すると、素材を消しつつV.F.D.の回収を難しくできるので覚えておきましょう。

こちらが先攻の場合、手札の電脳の効果にチェーンしてベアトを打っても効果を不発にできないことに加えて九竜によって妨害枚数を減らされるため、かなり難しい対面となります。デスフェニの効果で電脳のss効果を不発にさせつつ、ベアトは星9のシンクロをファーファで飛ばす方針がいいと考えています。先んじてベアトが九竜の対象にされた場合、スカラ等からリソースを稼ぐか、勇者ギミックを牽制してトークンコレクターを落とすかの択になります。

なお仙々の存在下でもxyz素材は墓地に送られるため、ダンテをうまく使えるかが大きく勝敗に関わる対面でもあります。

vs. 勇者GS系

天威勇者と比較してハリラドンへの依存度が低い代わり、デッキパワーが勇者ギミックに寄りがちです。したがって、先攻制圧後は勇者ギミックに積極的にトークンコレクターをぶつけに行き、それ以降の展開をデスフェニで対処するようにすると、相手の妨害枚数を少なく抑えて先攻2ターン目につなぐことができます。注意点は3軸のケルビーニから勇者につなぐ動きで、勇者トークンをケルビーニのリンク先にssされるとトークンコレクターを回避されてしまいます。よってこの場面ではベアトでトークンコレクターを送らず、別のプランで対応することになります。具体的には、デスフェニで運命の旅路を破壊、ベアトでアナコンダ除外 or ラドンにトークンコレクターと動けば十分に妨害してリソースを削ることができます。

後攻時は、相手がどの型かにもよりますが、天威勇者や電脳堺よりも一滴が刺さりやすいため勝負しやすいです。ハリラドン型の最大展開でも、超雷龍がほぼ効かないため九支をかわせれば勝機があります。気を付けたいのは九支後のアーデクで、九支を打たせる前に手札・デッキからの墓地送りを優先するようにしましょう。勇者+デスフェニのような盤面は、一滴や彼岸の効果を順番にぶつけていけばアーゼウス着地までこぎつけられると思います。

ディバインの効果を含めて天威勇者よりも息が長いデュエルが可能なデッキでもあるので、勝負を焦らずにリソースを確保しつつ詰めていくことが重要になります。

vs. 幻影勇者

正直なところ、このデッキの上位互換とも言えるデッキであり、先攻後攻に関わらず不利対面です。

こちらが先攻の場合、相手も搭載している一滴がこちらの盤面に強く刺さるため誘発頼りのゲームになりやすく、一滴なしの場合でも手数が多く止める箇所が難しいです。ポイントとしては、ラスティや勇者につながるケルビーニの効果発動前や、こちらの盤面を壊しにかかるアーゼウス成立前がマスカンに近いです。

相手の先攻盤面ではデスサイズの効果が通るとそのターンは何もできなくなってしまいます。デスサイズが無い場合でも霧剣が非常に厄介で、効果無効だけでなく攻撃宣言をできなくされるためアーゼウスの成立が非常に厳しい他、除去できたとしても墓地でリソースにもなってしまいます。手札が良ければ、トゥリスバエナのルートを通るかハックルを活用してバックを除去するか使わせた後にアーゼウス成立を目指しましょう。アーゼウスが仮に通ったとしても相手はリソースゲームに対応できる点も不利対面である所以であり、一つずつリソースの削りあいをしていくしか勝ち筋がありません。

不幸中の幸いであるのが、このデッキの分布が当初の予想より少なく、また、プレイングが難しいデッキでもあることからプレイミスを誘発しやすいため、相手のミスを逃さないように気を張りましょう。

vs. プランキッズ

先攻でも後攻でもポイントが非常にわかりやすい相手です。

先攻展開後は召喚されたプランキッズを除去することと勇者ギミックの封殺に注力します。その後、融合手打ちからリカバーされるケースもありますが、採用率と引いている確率が共に高くないうえ、ミュー初動からの動きを抑制しなければ結局手に負えなくなっていくため、ある程度割り切って早め早めに妨害していくことが重要です。

後攻時は、手札誘発で相手の先攻展開を防ぐか一滴等で相手のハウスバトラーを無力化できれば勝ちに一気に近づきますが、逆にハウスバトラーが通ってしまうとxyz・Link素材を削られて復帰できなくなってしまうため、ほとんど返せない状態になってしまいます。

また、余裕があれば、疑似エクストラリンク(先攻展開 パターン3)を用意すれば、ミューからの初動をシャットアウトできるため、頭に入れておきましょう。

相手の展開・盤面を抑えてしまった後は、アーゼウスを含む妨害とリソース勝負で差をつけることができるため、一つ一つアドバンテージを稼ぎ続ければ自然と勝ちに近づいていきます。

vs. ふわんだりぃず

圧倒的な不利対面です。

不利である要因は「ディメンション・アトラクターがどうしようもない」「烈風像を突破できる打点の彼岸が限られるうえ、謎の地図に引っかかる」「墓地効果を活かすためのnsが謎の地図に引っかかる」「夢の町の墓地効果や月の書によってこちらのモンスターが裏守備になると彼岸が全て自壊する」「ライザーによるデッキバウンスで墓地に送ることなく除去され、同時に墓地のダンテをデッキに戻される」「リソース勝負に持ち込めても、相手の除外からのリソース回収を妨害できない」等々、枚挙にいとまがありません。

後攻時はうらら・泡影で止まることや事故を期待しつつ、ディメンション・アトラクターが無いことを願う以外の手がありません。

先攻時のポイントは2つで「謎の地図は無条件で効果にチェーンしてデスフェニで割る」「一枚目のふわんだりぃず下級の召喚時効果にチェーンしてベアトでアリキーノを送ると、ちょうど2体目の下級の効果を止められる」ことは覚えておきましょう。

vs. 閃刀姫

(おそらく相手から見ても)非常に難しい対面です。お互いにリソース勝負に持ち込むデッキであり、先攻後攻関係なくロングゲームとなるのがほぼ必至です。リソース管理がより重要になることに違いはないんですが、定石と言えるものがほとんどなく、お互いの公開情報次第で臨機応変な対応を求められ続けます。

特に扱いが難しいのがデスガイドで、豊富な手札誘発に加えてウィドウアンカーの存在からなかなか効果を通せませんが、どこかで使わなければリソース勝負に勝ちきれません。賭けになったとしても使わなければ押し切られてしまうケースも多々あるため、公開情報に妨害札が無い場合は思い切って使いに行く判断力が必要になります。

このマッチアップにおいては閃刀姫側の増G採用枚数が勝率に大きく関係します。なぜなら、こちら側はどの時点で増Gが通ってしまっても実質的なターンスキップになってしまうからです。よって、うらら・墓穴・抹殺はできる限り増Gに温存したいのですが、エンゲージやレイに対してこれらのカードを使用することで相手のターンをスキップできる可能性もあるので、使いどころは慎重に考えなければなりません。

この他にも「シャークキャノンによってダンテが除外される事態は常にケアしなければならない」「相手ターン中にファーファで閃刀姫リンクを除外すると、墓地のレイは反応するが、最終的に閃刀姫がメインモンスターゾーンに戻るため、自分のターンでの閃刀魔法を阻害できる」「マルチロールで伏せた閃刀魔法はハックルで除外できる」「疑似エクストラリンク(先攻展開 パターン3)が強く刺さる」ことを頭に入れておきましょう。

vs. (勇者)十二獣

閃刀姫と同じく環境で見かけるミッドレンジ系デッキです。基本的な方針は閃刀姫と変わりませんが、いくつかの点で異なります。

閃刀姫に比べ罠が多く採用されている傾向があり、その中でも神の通告は常に警戒する必要があります。ダンテの着地に打たれてしまうと蘇生制限を満たせなくなってしまうため、伏せは可能であれば先にハックル等ではがすようにしましょう。

勇者ギミック、デスフェニへの対処は他デッキと変わりませんが、ドランシアやアーゼウス等のxyzモンスターに対してはファーファが刺さります。クックルが素材になっていないことを確認したうえで、積極的にxyz素材をはがしに行きましょう。

vs. イビルツイン

比較的有利対面だと認識しています。

先攻時は vs.プランキッズと同様にlink素材の除去が最も分かりやすく相手の行動を阻害できます。手札からssできるLive☆Twinの採用枚数の差から、下級のリクルート効果の解決後にリィラの方を盤面から消すのがベストです。

後攻時はキスキルによる破壊にさえ気を付ければ、十分に2体以上の妨害(例えば、アーゼウス+ベアト)を狙うことができ、ここまでくればトラブルサニーの墓地効果を受けてもリソース勝負で勝ちに行けます。

総じて、リソース勝負でこちらが有利であることと、素材を消せる回数が多いことから、他の環境デッキに比べ勝ちやすい印象を持っています。

vs. エルドリッチ

それなりの頻度であたるデッキの中で唯一の罠型デッキです。

先攻・後攻に関わらず、この対面でのキーカードはトゥリスバエナです。アーゼウスでは相手の盤面を一掃するだけで終わってしまいますが、トゥリスバエナはモンスターゾーンの黄金卿罠モンスター含め、全てのリソースを奪いさることができます。ベストな形は、ケルビーニを立てつつアーゼウスをちらつかせ、相手に妨害を打たせた後にトゥリスバエナを通しに行く動きですが、相手の永続罠の種類や妨害の枚数次第では直接トゥリスバエナを目指すときもあります。いずれにせよ、後攻時は特に相手がどの罠を引いているかに大きく依存するため、運が絡むことは否定できません。

以下、主要な永続罠とその対応策を列記します。

センサー万別、サモンリミッター、虚無空間 : こちらが後攻時に打たれると対応策がツイツイ以外ありません。先攻展開後に打たれた場合にはデスフェニで対処します。

群雄割拠 : ダンテが出せなくなる点がきついですが、彼岸3体→ユニコーンで除去可能です。

御前試合 : 群雄割拠と違い、ケルビ―ニ→トゥリスバエナのルートが可能なので、こちらを用いるケースが多いです。スキドレが伏せにあることが分かっている場合は、ユニコーン→アクセスのルートを選択せざるを得ません。

スキルドレイン : ツイツイ以外ではアクセスで自身をコストにする以外解決できません。幸いケルビーニの墓地肥やしはコストであるため、アクセスを出すこと自体は難しくありません。

王宮の勅命 : このデッキが展開で使う魔法はおろまいしかないため、こちらの動きにはあまり影響がありません。しかし、ツイツイや墓穴を使いたい対面でもあるので、余裕があるタイミングで除去する程度でいいと思います。

vs. 後攻デッキ

完全封殺を目指さないこのデッキは、1ターンにまくり札を連打されると脆い部分があり、基本的に後攻デッキ相手は不利になることが多いです。

特に壊獣カグヤはディメンション・アトラクターの存在や壊獣が苦手であることもあり、非常に苦手な対面です。もしベアトが生き残った状態で相手がランク8を出すことがあれば、ファーファで除外することによりアーゼウスを拒否しつつ有利に立ち回ることができます。

比較的多く見かけられるヌメロンは、ラヴァゴでベアトとデスフェニの両方を除去されると非常にきつくなりますが、どちらかが残れば生き残れる確率が跳ね上がります。デスフェニでヌメロン・ネットワークを破壊でき、ベアトに関しては効果が無効にされたとしても戦闘破壊時に融合ダンテを出せるため、削り切られにくくなります。その後、アポロウーサが出てきた場合は「墓地効果を同時に発動させ突破する」「手札からのssや墓地効果を連打して打点を下げ放置する」といった方法で対応し、メガトンゲイルが出てきた場合は「泡影・一滴で無効にする」「ダンテをケルビーニでパンプアップする」ことで突破できます。最も対処に困るのはアストラムで、一滴とアクセスでしか突破できないうえ、アクセスの場合は除去されてしまいます。

その他 質問・意見が寄せられそうな点

増G 2積みについて

今回載せている構築では増Gは3枚ではなく2枚にしています。理由は以下の2点です。

うらら3枚・墓穴2枚・抹殺3枚の環境では防がれやすい

エルドに加えふわんが一定以上分布するため、腐る場面が以前の環境より発生する

勇者・ふわんが実装される前は、増G 3枚、一滴 2枚の採用にしていました。実装後はモンスター制圧の比率が高くなったため、後攻ではケア可能な増Gよりも一滴を起点に捲る方が勝ちやすいと判断し、増G 2枚、一滴 3枚に切り替え現在の構築になりました。

しかし、環境次第では十分に枚数配分が変わり得る箇所だと思います。

デスガイド 3積みについて

彼岸を愛用している人の間でもデスガイドの枚数については意見が分かれており、今回の構築とは違いデスガイドを一切採用しない人もいます。主にデスガイドの「うらら・泡影・ヴェーラー・その他ほぼ全ての誘発・妨害に引っかかる」「場に残ると彼岸が展開できなくなる」という弱点を加味し、一枚初動としての安定度が低いと考えての不採用が多いようです。確かに各種誘発をデスガイドに受けてしまい負けるデュエルもありますが、私はデスガイドは採用するべきと結論付けました。

デスガイドを採用しない場合は初動札が少なくなるため、何らかのカードを付け加えなければいけません。考えられる主な手法は2つあります。

1つ目は「彼岸カードの採用種類・枚数を増やし、デッキの彼岸割合を高める」という方法です。カードパワーが足りない部分を汎用カードで補っているこのデッキでは、彼岸の割合をこれ以上増やすことはデッキパワーを著しく下げることにつながってしまいます。したがって、あまり取られる手法ではありません。(例外としてフルモン型が存在しますが、今回は割愛)

2つ目が実際に採用している人が多い手法で、「デスガイドの枚数分、グラバの代替として運用できるマサイの採用枚数を増やす」というもの。確かにこのデッキの基本初動である「グラバ(or マサイ)+その他の彼岸」の確率をさほど下げないように構築することが可能であり、ダンテのランダム墓地肥やしの当たりを増やせる点でも理にかなっています。

しかし、以下の2点からデスガイドの採用がより強いと判断しました。

そもそもマサイでは泡影・ヴェーラーをケアできない

中~長期戦になった後、デスガイド採用の有無で勝敗が分かれる

順に説明していきます。

1.

マサイ+グラバ以外の彼岸で動く場合、この2体が横に並んだタイミングでマサイに泡影 or ヴェーラーを受けると横の彼岸が自壊してしまい、手札に彼岸が残っていたとしても盤面を形成できないため、一切の展開ができなくなってしまいます。このように泡影・ヴェーラーをケアできないという意味ではデスガイドと違いがありません。また、うららに対しても、マサイ⇒グラバと効果をつなぐため、ダンテ効果によるランダム落ちに関わらず避けることができません。止められた際に盤面に残るモンスターが「デスガイド vs. マサイorダンテ」となるため、以降のリソースとしてはマサイが有利ではありますが、展開が止まるという結果についてはデスガイドとマサイに大きな違いはありません。

2.

私はデスガイドを1ターン目に使うカードとしては考えていません。①の説明ではマサイと大差ないと説明しましたが、ほとんどの誘発に引っかかってしまう事実は変わりようがないからです。確かに手札の初動がデスガイドのみの場合は神に祈りを捧げつつ使いますが、このカードの真価は中~長期戦になりお互いのリソースを削りあった後に発揮されると考えています。

先述の通り、先攻 / 後攻に限らずリソースの削りあいに持ち込むことがこのデッキの基本方針です。そして、デスガイド以外にも、それこそ先攻展開した後にも(例えばベアト)、各種誘発を受けてしまうという弱点がこのデッキにはあります。これらを合わせて考えれば、お互いにリソースを削りあう過程で、相手がドローフェイズに引いたカードを含めて、誘発の有無をある程度把握できるという事象が生じます。当然、本来のプラン通りに相手の展開を抑制できたという前提がありますが、「詳細な立ち回り」の項に示した通り、アーゼウスや一滴、更には元来の彼岸の性質から、十分に達成可能です。むしろこのデッキで問題となるのはこのように相手のリソースを削り切った後で、彼岸以外のモンスター(例えばアーゼウス)が盤面に残った状態や手札に他の彼岸が無い場合に、キルを狙ったり更なる妨害盤面を敷くことが彼岸モンスターのみでは不可能な場面が多々あります。この場面に最も適しているカードがデスガイドです。もちろん、誘発等の妨害には注意を払う必要がありますが、先述の通り、基本的に相手の妨害の有無や数が把握できているケースが非常に多く、十分にリスクヘッジをしたうえで最大のリターンを獲得しに行けます。

「同様のことはマサイでも代替できるのでは?」と考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、デスガイドとマサイの最も大きな差の1つはスカラでサーチ可能か否かという点であり、ある程度狙った場面で手札に持ってこれるかどうかはゲームの勝敗に大きく関わります。スカラのサーチ先については、まだ相手に妨害手段が残っていると判断すれば他の彼岸を持ってこればいいわけですし、中盤以降においてはデスガイドという選択肢の有無でゲームプランが180度変わるといっても過言ではないでしょう。

また、デスガイドは彼岸関連のカードの中で唯一1枚から2枚にアドバンテージを広げられるカードであるという意味でもマサイと一線を画します。リソースが枯れ切った中盤戦以降で手札1枚からでも展開可能であるのはデスガイド固有の強みです。

このように中盤以降の利用価値が非常に高いため、初動で使用した場合やダンテのランダム墓地肥やしでデッキから枯れることを防ぐために、2枚以上の採用がベストであると考えています。

ゲームを決める場面以外でも、お互いにリソースを完全に使い切りすっからかんの状態になることがそこそこの頻度で起こりましたが、デスガイドをドロー / サーチして勝ち切ったことがかなりありました。今回の構築では、このような状況でのドロー確率を上げるために、デスガイドを3枚採用することにしました。トップ確率以外についても、毎ターン デスガイドを出して相手の妨害を使い切らすプランを取ることもあり、その場合に3枚目が必要となったこともあったため、デスガイドに誘発を打たれて負ける試合よりデスガイドを活用して勝った試合が多かったです。

もし「初動のダンテ成立確率を上げたい」「ランダム墓地肥やしの当たりを増やしたい」という場合には、デスガイド2枚、マサイ2枚という枚数配分をするのもアリだと思います。

ディバインガイの禁止について

この記事を書いている間に、8/31施行のリミットレギュレーションが予告され、このデッキでも採用しているディバインガイが禁止カードに、デステニー・フュージョンが制限カードに指定されました。従いまして、これ以降はこの記事のリストは使えなくなってしまいますが、一応リペア案を書いておこうと思います。なお、実際に使用して環境への相性等を確認したわけではありませんので、やや机上の空論のきらいがあることはご了承願います。

デステニー・フュージョンx2 + ディバインガイ + ダッシュガイの4枚の枠をどうするかという話になりますが、主なプランは

① デステニー・フュージョン + ディナイアルガイ + ディアボリックガイx2

② 強貪 x2~3 + 汎用罠or誘発x2 (+ EXにグラビティコントローラー+閉ザサレシ世界ノ冥神)

の2つと考えています。

①の案は、デスフェニギミックの素材を入れ替えただけのものになります。OCGでデスフェニギミックが出張に出始めたころに実際に採用されていたパッケージであり、自壊せずにリンク数を伸ばせる素材2種は彼岸にとって貴重です。また、ディナイアルは星3であるため、ダンテの素材になれる点でも優秀です。ディバインガイによるリソース回収ができなくなる点は痛いですが、相手も同様ですのでこれらのシナジーから十分に採用を検討できると思います。

②の案はほぼ完全に純彼岸にするパターンで、汎用カードによるデッキパワーの増強を維持しつつ初動確率を挙げることができます。人によっては「4枚抜いて40枚構築にしないのか」と考える方もいらっしゃるでしょうが、私は44~45枚の方が強いと考えています。理由としましては、第一に「計算したところ、40枚かつ強貪未搭載時と比較して、強貪を2枚以上入れると裏側除外のリスクも含めても初動確率が変わらなかったこと」、第二に「初動確率が変わらないならば、強力な汎用カードを採用したほうが彼岸のみのハンドでカードパワーで押し切られる負け筋を起こりにくくできること」の2つが挙げられます。採用する通常罠や誘発の選択は「不採用カードとその理由」を参考にしていただければと思います。個人的には激流葬を推していることを申し添えておきます。

考察と感想

どうして彼岸でランクマッチを走り抜けられたのかの要因は、「一滴が強く使える環境だったから」「思ったよりも幻影勇者やふわんだりぃずが少なかったから」「増G・ニビルの採用枚数 / 採用率が少なめだったから」などなど、いくつか挙げられますが、やはり最大の要因は圧倒的な初見殺し性能でしょう。ベアトの効果により何が起こるのかを予想できるプレイヤーは少なく、彼岸の効果はもちろんトークンコレクターをイメージできている対戦相手の方は非常に少なかったと思います。また先攻盤面だけではなく後攻のまくりにおいても、ガトルを素材にしたダンテが除去されてもアーゼウスまでつなげられることや、トゥリスバエナの存在を読み切れることを対戦相手が把握していないことでプレイミスが起こり、こちらが勝ち切った試合は本当に多かったです。元々デッキパワーとしては環境デッキより見劣りすることは分かっていたので、このようなゲームを如何に作れるかを意識したプレイ、具体的には「ベアトの効果を可能な限り後ろまで保留する」「手札の公開情報を隠せるときは見せないように手札を使う」といったことを心掛けたことが実を結んだのだと思っています。

さて、ここまで本当にこのデッキの色々な側面を書いてきましたが、初見殺しができるデッキの詳細を記事にするということは、この記事の存在自体がこのデッキの弱体化につながり得ることに他なりません。その意味では他の彼岸を使っていらっしゃるプレイヤーの方々から闇討ちされても文句は言えないかもしれませんが、どうしてこんな記事を書いたかというと「より多くの方に彼岸というデッキの面白さを伝えたかったから」あるいは「今までの私の彼岸の全経験値を一度アウトプットしたかったから」といった理由もありますが、「環境外デッキでもここまで考え抜けばワンチャン勝ち進めることを示したかったから」という動機が強かったです。きっと私が書かなくても、数々の配信者の方々が同じような、場合によっては私よりも厳しい条件で挑戦し、その過程を提供して下さっていますから、似たような思考の経過を追っていく機会はあるのでしょう。しかし、実際にここまでの情報量を以って文章化している方はあまり居らず、一定以上の需要と価値があると思って書き綴りました。きれいごとのようですが、一般的な通説に固執せず、自分なりにしっかりと理論をまとめ結論を出すことが最も大事だと思っていますし、今回この記事を書くにあたって、私自身も自分の中の理由付けを言語化して確認する契機にもなってとてもいい経験となりました。

最後に、ここまで非常に長い記事を読んで下さったことに感謝の意を表しまして、この記事を締めくくらせていただこうと思います。本当にありがとうございました。