「家族葬」が増えている!悩める香典のマナーとは?

<こんな人におすすめ>

・家族葬に出席予定の方

・家族葬の香典についてお悩みの方

・香典辞退の際の対応について知りたい方

葬儀には、お通夜や告別式を行い一般の方を広く招く「一般葬」や身内や親しい人のみで行う「家族葬」、火葬のみを行う「直葬」などさまざまな形式があります。近年、故人や家族の意向で少人数で行う家族葬を選ぶ方も増えています。

家族葬に招かれた場合、お香典を持参した方がよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、家族葬のお香典に関するマナーを紹介します。

葬儀をお急ぎの方は「0120-215-618」までお電話ください。

家族葬に関するお香典の知識

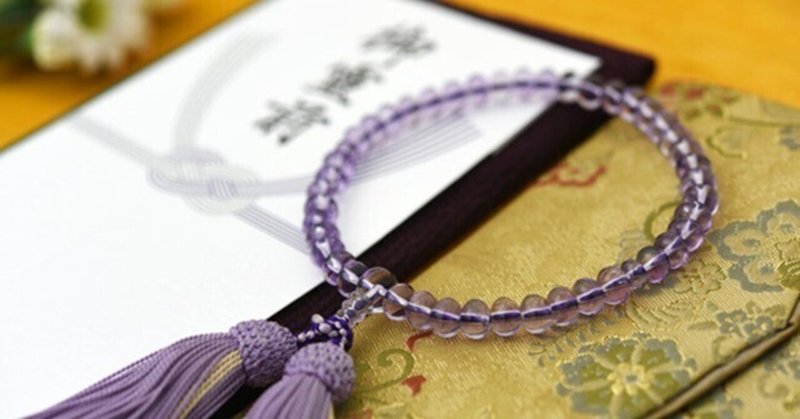

家族葬は、身内や親しい方のみを招いて行われる葬儀のことです。小規模ですが、一般葬と同じ内容で行われるためお香典も必要です。一方で家族葬ならではのマナーも存在します。ここからは、家族葬に関するお香典の知識を解説します。

家族葬でもお香典は持参するのがマナー

家族葬であっても、お香典は準備しておくのがマナーです。一般の葬儀と同様に、故人との関係に配慮した金額を包みましょう。

香典を包む際は、新札の使用は避けましょう。新札を包むと「不幸を予測していた」と捉われてしまい、遺族に悪印象を与えてしまう可能性があります。どうしても新札しかない場合は、新札の一部に折り目をつけて包むのがおすすめです。

<家族側>お香典を辞退する場合、意思表示をする

葬儀の間の現金の管理や返礼品などの負担を省くために香典を辞退する家族葬も増えてきています。その場合は、喪家側がしっかり意思表示をしておく必要があります。訃報を伝える際や、葬儀の案内をする際に「故人の遺志により香典を辞退させていただきます」といった意思表示をし、葬儀場の受付にも看板を設置しておきましょう。

それでも香典を渡したいという人もいるかもしれません。一度はお断りしますが「どうしても……」ということであれば、ありがたく受け取ります。故人や家族への気持ちが込められているものは、快くいただくのがマナーです。参列予定でいる人たちを振り回してしまうことにも繋がりますので、意思表示を忘れないようにしましょう。

<参列側>お香典の準備をしていくのがベスト

次に、参列する側のマナーについて解説します。初めて家族葬に参列する場合、香典を持参するべきかどうか悩んでしまう人もいるでしょう。事前に香典を辞退していることがわかっている場合、喪家の意思を尊重して香典を渡さないのがマナーです。

一方、香典を辞退する連絡がない場合は一般葬と同様に香典を用意していきます。家族葬の場合は、年齢や経済状況などを配慮してくれます。喪家と相談して包むようにしましょう。

香典辞退の有無に関わらず葬儀に招かれた場合は、香典を準備しておくのが基本です。必要なのに用意がないと「故人への哀悼の意がない」と思われてしまいますので、案内状に「香典辞退」の記載がない場合は持っていくようにしましょう。

<家族側>お香典を辞退する場合はどのように伝える?

香典を辞退したい場合は、その旨を確実に伝える必要があります。しかし、どのような方法で意思表示をすればよいのでしょうか。参列してくれる人にとって、失礼に当たらないような伝え方でお断りする必要があります。

ここでは「電話や書面で知らせる場合」と「当日ご案内する方法」の2つのシーンに分けて文例をご紹介します。

電話や書面で知らせる場合

訃報や葬儀の案内をする際は、電話や書面で連絡を入れるのが一般的です。その場合の言い回しを紹介します。

・「〇月〇日に妻△△が逝去しました 故人の遺志により 遺族のみで家族葬を行うことになりました つきましてはお香典やお供物などを辞退させていただきます 生前のご厚情、誠にありがとうございます」

・「父〇〇が〇月〇日に亡くなりました 故人の遺志により葬儀は近親者のみの家族葬とさせていただきます つきましては誠に勝手ではございますが お香典や供物といったお気遣いは慎んでご辞退申し上げます」

注意点は、最低限の人数だけに訃報を知らせ「ほかの人には喪家から改めて挨拶をする」と伝えておくことです。家族葬の場合は少人数で執り行うという前提があることを念頭においておきましょう。

当日持参された方への断り方

葬儀当日、葬儀場で香典を辞退することを伝える場合もあります。その場合は受付に看板を立てておきます。さらに、受付を担当する人にお断りとお礼を参列者に伝えてもらいましょう。

・「本日は家族葬のため、故人の遺志により香典やご厚志を辞退します。お気持ちだけ有り難く頂戴致します」

・「本日は参列いただきまして誠にありがとうございます。故人の意思により家族葬とさせていただきます。つきましてはお香典を辞退申し上げます」

・「生前の故人の遺志により、お香典を頂かないことにしております。故人のことを思い出していただけるだけで十分と存じます」

<参列側>お香典を辞退すると言われた際の対応方法

「葬儀にはお香典を持参する」という基礎マナーをご存知の方も多いでしょう。しかし、家族葬の場合は、お香典を断る喪家もあります。実際にお香典を辞退すると言われた際の対応方法を「参列する場合」「参列しない場合」に分けてそれぞれご紹介します。

参列する場合の対応方法

事前に「香典を辞退する」ということを伝えられ、葬儀に参列する場合はどのような対応をしたらよいか迷う方もいるかもしれません。実際は故人の遺志や家族の気持ちを尊重するほうがよいとされていますが、念のため用意しておくのがおすすめです。

ただし、建前で「香典辞退」と言っているわけではありませんので、香典を用意していなくてもマナー違反とはなりません。

香典辞退を伝えられている場合に迷うようであれば、念のため香典を用意しておき「葬儀場の受付で受け取ってもらえそうであれば渡す」「お断りされたら渡さない」とその場で判断するとよいでしょう。この方法であれば、葬儀場に着いてからほかの人が香典を渡していて「持参すればよかった」と後悔することを避けられます。

参列しない場合の対応方法

人の不幸は突然訪れるので、都合により葬儀に参列できない場合もあります。さらに香典も辞退されていることを知った場合は、どのような対応をするべきか悩んでしまうでしょう。

葬儀に参列できないのであれば、なおさら気持ちを伝えるためにも香典を用意したいと思う方もいることでしょう。しかし喪家が選んだ葬儀のスタイルですので、まずは喪家に挨拶をかねて連絡するのがひとつのマナーです。

確認せず無理に香典などを送ると、喪家は返礼品を用意しなければならなくなってしまいます。負担を減らすために家族葬を行ったにもかかわらず、返礼品の用意で手間が増えてしまうようなことは避けるようにしましょう。

どうしてもお香典を渡したい!そんな時は?

故人の意思や家族の気持ちをわかってはいても、どうしても香典を渡したいという方もいるかもしれません。そのようなときは、どのような対応をするべきなのでしょうか。遺族のことを考えながら、自分の気持ちとのバランスが取れる方法をご紹介します。

お香典の代わりになる品を渡す

遺族が香典辞退をしている場合は、喪家の意思を尊重してお香典の持参は控えましょう。しかし、どうしても故人への感謝などの気持ちを伝えたい場合は、お香典の代用品を渡すのがおすすめです。その場合も「お返しはいらない」というメッセージをしっかり伝えるようにします。

線香やお菓子などがお香典の代用品として利用可能です。ただし、宗教や宗派、地域によっては代用品として選んだものが失礼になる可能性もあります。失礼のないように、前もって宗派や慣習を確認しておくことをおすすめします。

最終的には家族側の意思を尊重しよう

生前、故人によくお世話になり感謝の気持ちを形にしたいという人は少なくありません。しかし、辞退される場合は喪家の意向を尊重するようにし、自分の気持ちとのバランスを取ることが大切です。

香典や花を渡さなくても、冥福を祈ったり弔意を伝えたりすることでも供養となります。無理に渡すのではなく、家族の意思を尊重してお互い気持ちのよい葬儀となるようにしましょう。

お香典を準備する際のポイント

一般的な葬儀と同様に、家族葬にもお香典の渡し方にマナーがあります。ここからはお香典を準備する際のポイントを解説します。

家族葬における香典の書き方

家族葬の香典には、書き方のルールが存在します。表書きは宗教によって書き方が異なるため、事前に故人の確認しておく必要があります。宗教別の表書きの書き方は以下のとおりです。

水引の下には氏名を記入します。連名でお香典を出すこともできるので、状況によっては配偶者の名前も記入しましょう。そして金額には「大字」と呼ばれる旧字体の漢数字を使いましょう。たとえば一万円を包む場合は「壱萬円」と記載します。

家族葬のお香典の金額目安

友人や職場の方の葬儀における香典の目安は5,000円程度と考えられています。

ただし、お香典には遺族への経済的負担を軽減する目的があります。そのため少し多めに包む意識を持っておくのがマナーです。ご家庭の経済事情や今後の生活なども考慮した金額を入れましょう。

家族葬のお香典の包み方

お香典に包むお札は、折り目がついた使用感のあるお札を使いましょう。お札は、封筒を開けたときにお札のおもて面が見えるように入れます。お札の上下は、封筒の下部に肖像画が位置する向きで入れます。

香典の包み方には明確なルールはないとされていますが、一般的な包み方として浸透しているので覚えておくのがおすすめです。

まとめ

家族葬は少人数で執り行われる葬儀形式です。遺族の負担が少なく済む家族葬では、香典を辞退することも少なくありません。そのため「どのように案内したら良いのか」「どのように受け止めたら良いのか」と、つい難しく考えてしまいます。

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、小さなお葬式へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

葬儀をお急ぎの方は「0120-215-618」までお電話ください。