【麻雀小言Vol.9】相手が弱すぎて勝てない←???

麻雀で強さと対局相手の関係性を語る時にこんな事を言う人がいます。

「自分の打ち方だと〇〇(卓レベル・玉の間とか)じゃ勝ちづらい」や

「〇〇はレベルが低すぎて読めない(から勝てない)」

といった意見です。

はっきり言ってしまって的外れもいいところです。ですが何故こういった思考に陥ってしまうのか?そうならないために、麻雀というゲームをどのように捉えたらよいのか?今回はそんなお話を少々。

麻雀における「強い・弱い」とは

そもそも麻雀における強さとはなんぞやという話ですが、端的に言えば強い人は良い選択をすることが多く、弱い人は悪い選択をすることが多いということただそれだけなのです。

この選択というのは、手組における絵合わせ的な能力もそうですし、押し引きの判断もそうですしとにかく全てにおいてという話です。

つまり、ある程度の長期に渡って自身が思うような結果を残せない時に考えるべきは、当然ながら相手のレベルではなく自身のレベルなのです。

悪い選択が悪い結果を生むとは限らない

そんな事はうっすらわかってはいるはずなのに、何故そのような他責思考になってしまうのでしょうか。おそらくですが、悪い選択をしても良い結果が起こり得る麻雀のゲーム性の影響でしょう。

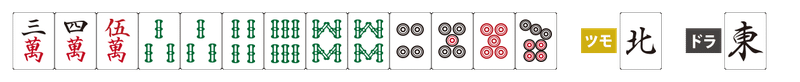

極端な例ですが、この手から78sを切る人は悪い選択をする所謂「弱い人」でしょう。ですが次巡3pを引いてリーチ、一発で赤5mをツモって裏を乗せて跳満となることもあります。

手牌価値が無さ過ぎて取り敢えず1s対子落としが良い選択と言えるでしょうか。しかしここから無筋をバンバン通し、15巡目に2枚切れの嵌8s待ちでのみ手リーチ。上家の親から一発で出て裏々のマンガンを和了る人もいます。選択としては割に合わない、非常に悪い選択ですが、結果としては非常に良い結果が生まれてしまいました。

ですがこういった選択をしている人は長期的に見て当然勝てません。勝てる可能性の低い選択を繰り返していれば、勝ちづらくなる・結果が残りづらくなるのは必然です。

ただ麻雀とはこういったことが起こり得るゲームであり、また未来が見えないからこそ、瞬間瞬間の一番良い「結果」が生まれる選択を取ることに固執してはいけないのです。

いずれにせよこれらを喰らった人目線だと、起こった結果自体はたまったもんじゃないでしょう。なんで三色も両面も消すんだ…親リーチにどこから押してるんだ…なんで自分が放銃しなきゃいけないんだ…様々な思考が巡った末に、「こんな相手とやっていても勝てない」となるのではなかろうかと思います。

しかし何度でも言いますが、こういった選択が良い結果につながる事自体がたまたまであり、むしろ悪い選択を繰り返す打ち手が多い中で打てる事をラッキーだと捉えなくてはいけません。

相手が勝手にミスをしてくれるフィールドだからこそ、自分が最善を目指していれば必然的に勝てると言うことを強く意識すべきです。

「読み」を履き違えてはいけない

レベルが低いはずの相手に勝てない理由に、「読みが通用しない」という理由を挙げる人もいます。これもはっきり言って勘違いであり言い訳です。

まず読みとは?待ち牌を当てることを読みだとしている人もいますが、そうではありません。捨て牌などから相手の手牌や狙いを逆算して、牌理的に不自然ではない形を探っていくことが読みと言えるでしょう。

つまり読みが通用しない=手組が牌理に則っていないということであり、それ即ちその手順を取っている人自身が自滅的に損をしているのです。

なので読みが通用しない手組をしている相手に勝てない、は言い訳に過ぎないのです。大袈裟ではなく、相手がミスをしているのに勝てないと言っているのと同義なのです。

こういった主張をする人は、それ以外にも「読み」について勘違いしている場面もあるでしょうから、少し踏み込んだ話もしましょうか。

1.読みの使い所はあっていますか?

そもそも読みというのは、いくつかの主要な判断要素で結論が導き出せない時におまけ的に使うものであり、読んだ結果を最優先事項とするのが間違いなのです。どういうことかというと

例えばこんな局面。自身の手は後の無い親番でイッツードラ1の充分な形のテンパイ。点棒状況等諸々の要素で9mを切るべきだと私は考えますが、この打ち手は「9mは危険すぎる」として打ちませんでした。

その人の読みによれば、これは典型的な69m待ちのリーチだと言います。69mが悪くなく78mを嫌う要素があまりないこと、7mと8mが離れて切られているから8mの関連度が高いこと、また単純な両面落としなら持たれるであろう安全牌の北を先に切っていることからよりこの手は788mの形が想定され、69m待ちが危険なのだという。入り目か待ちクラスの危険度だから打つに値しないと判断したということです。

勿論この読みそのものが大きく間違っているという訳ではありません。ただこの状況でより優先すべきは自身の手牌価値と点棒状況なのです。そのことを蔑ろにして、読みのみに執着し、正着を逃すのであればそれはその人のレベルが低いということなのです。

ちなみに実際のリーチの手牌は

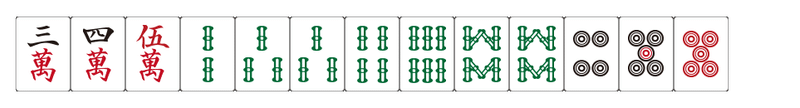

こんな手牌でした。7mを切った次点での手牌は

こうなっていました。ここから不確定な三色のために愚形ターツを残した事、安全牌と8mを入れ替えなかった事など確かにこの打ち手の選択には疑問が残ります。レベルが少し低いと見ても差し支えは無いでしょう。

ただこの手順を見て、「こんな訳のわからない手順を読んだせいで9mが打てなくなった。9m止めそのものは正しい。自分は悪くない」と考えるのは果たしてどうなのでしょうか?

先程も述べたように、読み以外の観点から私は9mを打つべきだと思いますし、そもそもあてにならない手順を取って損をするのはその打ち手ですし、こういった「理外の選択で読みが外れるパターン」もレベルが低い打ち手なら増えてくる分、押せるレンジも増えてくるはずなのです。(勿論読みや捨て牌を軽視したり無視しろという話ではないですよ)

9m=危ない=打てない。これだけで判断して結論を出している人は、読みができるが故に負けている、レベルが合わず負けているという訳ではなく、単純に弱い人なのです。

2.それってホントに「読み」ですか?

読みを重視する人の中には、そもそも読みの範疇に入れてはいけないものを読みとして扱っている人もいます。はっきり言って「妄想」や「空想」の世界にしか見えないのですが、そんな事を考える事を「読みを効かせる」と称して重要視しているのです。

こんな手牌を貰った時に考えることなど何も無いでしょう。今引いてきた北もスッとツモ切ればよいのですが、親がションパイであるドラのダブ東を直前に切っています。

「相当手牌が整っているに違いない」

そう読み警戒したこの打ち手は、ターツオーバー気味の手牌ということもあり2枚切れの北を残し、7pを切りました。

果たしてこの打ち手は読みが鋭く、また正着を打てていると言えるのでしょうか?

確かに親がこんな価値のある東をもう切っているということは、ある程度形が整っているだろうと想定できます。ですがあくまで「想定」であり、実際の親の手牌レンジはメチャクチャに広いのです。なんなら対戦相手のレベルが低ければ、東切りそのものがミスである可能性すらあります。

親の手が直ちにリーチが飛んでくる充分な形である、と決めつけるのは数あるパターンを無視したただの妄想に過ぎないのです。

そして自身の手牌を見てください。何度も言いますが紛うことなきチャンス手です。そして巡目もまだ非常に早いです。

この手、7p切りが大きく後退している訳では当然無いです。ですがこの後2sや6pを引いた形を想定してもらえると、かなり形に差があることがわかります。形は示しませんが、7s引きの形も相当価値が変わってきます。

こういった自身の手牌価値を蔑ろにして、「読み」と称した空想や妄想を元に損を重ねるのであれば、それは果たして「レベルの高い打ち方」と言えるのでしょうか?

或いはこんなケース。早々に親リーチが入って自身はベタオリを選択。しかし發を鳴いている下家が一発目に無筋の6p、更に次巡ドラの2sを切ってきたところ。2者に共通の安全牌はありません。

この打ち手は、下家の手牌を「親リーに押し返すだけの価値があり、警戒すべきは下家」と評価し、5mを打ったところ、親に放銃となってしまいました。対局後下家の手牌を確認すると、現物や安全度の高い牌を複数持った1000点の愚形残り1シャンテンでした。

なんて見合わない押しをするんだ、こんなことをされては読みなんて出来ないし勝てないよ。そうボヤくのですが果たしてこの考えは合っているのでしょうか?

まずこれだけの材料で「下家の手牌の方を警戒すべき」と判断することは正しいのか?当然Noですね。巡目が早すぎて安全牌が無く、安いけど前に出た方がマシで押して来ることもあれば、実際のケースのようにただ単に見合わない押しをしているケースもあります。つまりこの思考そのものが所謂「勝手読み」なのです。

勿論対局相手のレベルが高ければ、下家の押しの妥当性が増すのは事実なのですが、かといって方や「100%テンパイしている親」、方や「そこに押し返す価値があると『想定される』子」なのもまた事実であり、どちらをより警戒すべきかは一目瞭然なのです。

警戒すべき方を誤り、勝手読みの末間違った判断を下し、その結果悪い事が起きたというのは因果応報としか言いようがなく、下家が如何におかしな判断をしていようと関係ないのです。

読みと言えないものを読みと捉え、またそのような無駄なことに対して頭を捻っていることを、高尚な打ち方であると勘違いしていては勝てるものも勝てません。

出来ていますか?アップデート

最後に根本の部分のお話。ここまでで散々、相手が弱ければ間違いなく勝ちに繋がりやすいゲームであると話してきました。つまり自分が勝てないのであれば、自分もまた弱いのではないかと疑うべきなのです。

今打っている場を「レベルが低い」と見ているけど、「弱い」と見ている相手や、「下手」だとする判断が果たして本当にそうなのか。古い考え・間違った考えのままそう結論付けていないかを見直すことはとても大切なのです。

東1局の北家。8巡目に南家からリーチが入り、9巡目には西家から追っかけリーチが入った。西家のリーチ宣言牌は無筋、それも2筋掛かった5mで、これは相当な手であると読んだ。好形なのは間違いないだろう…

その後手詰まってしまい、やむなく今通った5pの筋である8pを切ると西家にロンと言われた。その時の手牌がこちら。

なんだこんな安く待ちも悪いのに、あんな危険な牌を切って追っかけるなんて下手だなあ、筋で打っちゃうのも仕方ないよこんな相手ばっかりじゃ勝てないよ…

とまあ今回の記事に該当する人のテンプレ思考のようなものをなぞってみましたが、この思考が果たして正しいのかということ。

結論から言えばこの追っかけリーチを敢行した西家は、期待値的に得な選択をしています。つまり正しい選択をしている「上手な人」な訳です。

確かに私が麻雀を覚えた20年以上前は、こんな追っかけリーチはタブーとされていました。

「素点2600点は安く、愚形で和了りづらいため危険牌を切って追っかける価値はない」そう言われていました。しかし現在では素点2600リーチの価値や愚形待ちの和了率が見直され、子対子のこの手牌で2筋牌を切ってリーチをすることは期待値が大幅にプラスであるとされています。

ですがこういった事実を知らず、自身の感覚や古い考えをアップデート出来ずに漫然と麻雀を打っている人にとっては、「割の合わない」「下手な選択」をする「弱い人達」に何故か勝てないということになるでしょう。

無論この事を知っていたとて、さっきの状況から放銃を避けられたかというと別問題になりますが、少なくとも「下手くそ」だと思っている相手にイライラすることは無くなるはずです。

自身の選択があまりにも勝ちに結びつかず、またマジョリティから外れるケースが多い時は、一度立ち止まって思考をアップデートすることも大切なのです。

上手くいかない時に人のせいにすることは簡単です。特に麻雀というゲームでは、他人のおかしな選択によって、自身が被害を被るということが局所的に起こり得るので余計にそうでしょう。

ですが長い目でみればそのせいで自分が負け続けるということは無いのです。他責に逃げず、正しい選択をしているか。間違った考えに縛られていないか。常に意識して、本当の意味での強い打ち手になることを目指しましょう。

それでは

※当記事内で使用した牌姿並びに全体牌図は「牌画作成くんbyその研」様及び「全体牌図作成くんbyその研」様を用いて作成しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?