◆読書日記.《アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』》

※本稿は某SNSに2019年12月4日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』読了。

本書はカミュの代表作である長編小説『異邦人』の「哲学的翻訳」と呼ばれる論文。『異邦人』とは表裏一体の関係をなす哲学的長編論文だ。

本書のテーマは一貫して「不条理」について、ということとなる。

カミュの想定する「不条理」とは、「この世界が理性では割り切れず、しかも人間の奥底には明晰を求める死に物狂いの願望が激しく鳴り響いていて、この両者がともに相対峙したままである状態」との事。

この辺の感覚はちょっと、ぼくには「ここまで激しく"理性で全てを理解する事ができない"という事に絶望する人っているのだろうか?」と違和感を抱いてしまう。

しかし、人は「分からない」という事に対して不安や恐怖やストレスを感じるものだ……と考えれば、理解できなくもない。

そういった「分からない不安」に対して西洋的な学問は様々な解答を示してきたが、結局西洋の最新の学問であっても森羅万象を理解しつくすことは不可能だった。「理性」は最終的に挫折する、と。

どんな科学をもってしても、この世の中の全ての事象を計算し尽くし解析し尽くし、実証し尽くし、解明しきるということは出来ないだろう。

世の中に不運なことや悲劇が幾度となく起ころうとも、その悲劇の全てを事前に察知する事、事前に察知した悲劇を全て事前に完璧に防ぐ事……そんな事はどのような科学を持ってしても不可能だだろう。

どんな学問をもってしても「確実な事」など世の中には一つもないのだ……いや、人間にとって「確実な事」というのは、一つだけある。「死」だ。

「私が死ぬ」という事態は、いつか必ずやってくる。「自分が死ぬ」という事実以外の事は、何一つ確実な事は分からない。

……そんな人生など、無実なのに死刑宣告を受けた『異邦人』の主人公ムルソーと如何ほどの違いがあるのか? 我々は全員死刑宣告を受けているも同然なのだ……

といった感じの悲観的な状況把握がカミュ的な「不条理」とぼくは受け取った。

つまり、カミュはある種の不可知論者でもあるのだ。

カミュの『手帖』には次のような一節があるそうだ。

病院で。肺病患者に、医者があと五日しかもたないと告げてしまった。彼はその先を越し、カミソリで喉を掻き切ってしまった。明らかに彼はその五日間を待てなかったのだ。

『カミュの手帖』より

カミュはきっとこう言いたいのだろう。「肺病患者の五日間と、我々の何時か分からない死の時といったい如何ほどの違いがあるのか?我々は多かれ少なかれ死亡宣告を受けているのだ。我々はこのような不条理に耐えられるのか?」

このようなカミュの考え方には、上にも言った通り、ぼくとしてはどうも違和感を禁じ得ない。実際、そんなことで絶望する人間などそうそういないんじゃないだろうか、と。

昔、中国の杞の国に異常な心配性の人間がいた。

「突然地面が崩れたらどうしよう?」「太陽や月が落ちてきたら助からないよ!」……こういう取り越し苦労を「杞憂」と言う。

つまり「杞人憂天」(杞の国の人が、天が落ちてくるのを憂えた)という中国の諺だ。

カミュの問題設定は、ぼくには少々おおげさな「杞憂」に見えるのだ。

カミュには西洋的な知を突き詰めていけばいくほど、その先には絶望しか待っていないと考えた。絶望しかないなら、自殺するしかないのでは? それも間違っている。

そこでカミュが考えた「不条理」に対抗する態度が「反抗」だった。

反抗とは、人間と人間固有の暗黒との不断の対決だ。

アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』より

この「反抗」的な態度とは、不条理に対して抗い続けてもがき苦しむのではなく、また不条理に対して諦めてしまって自殺する事も拒否する態度だ。

「不条理とは死を意識しつつ同時に死を拒否する事だという限りにおいて、不条理は自殺の手から逃れ出てしまう」という。そこで「反抗」はムルソー的な態度に行き着く。

「不条理を生かすとは、何よりもまず不条理を見つめる事だ」

「反抗は毎秒毎秒世界を問題にする」

「形而上的反抗は意識を経験の前面に行き渡らせる」

「この反抗とは、圧倒的にのしかかって来る運命の確信――ただし普通ならそれに伴う諦めを切り捨てた確信――それ以外の何ものでもない」

「不条理な人間の無しうる事は、一切を汲みつくし、そして自己を汲みつくす、ただそれだけだ。不条理とは、彼の最も極限的な緊張、孤独な努力で彼が絶えず支え続けている緊張の事だ。何故ならこのように日々に意識的であり続け、反抗を貫く事で挑戦と言う自分の唯一の真実を証ているのだという事を彼は知っているのだから」

――以上、アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』より

『異邦人』のラストのムルソーは、死刑を宣告されながらも奇妙な悟りの境地にいる事が興味深いが、これは上述したようなムルソーの反抗の態度であり、死刑に向き合いながらも「幸福だ」と思える態度だった。

それは諦めることではなく、積極的に拘りを捨て、自らの生のある日々に意識的であり続ける態度だった。

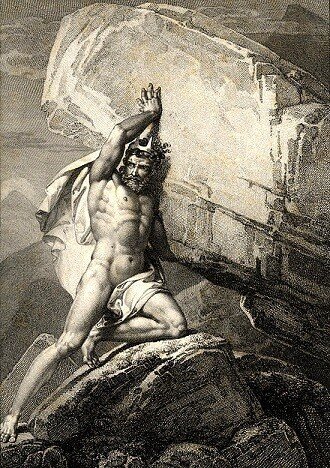

本書のラストでも、カミュはシーシュポスに奇妙な幸福感を与えている。

彼(※シーシュポスの事)もまた"全てよし"と判断しているのだ。この時以後もはや支配者を持たぬこの宇宙は、彼には不毛だとも下らぬとも思えない。この石の上の結晶の一つ一つが夜に満たされたこの山の鉱物質の輝きの一つ一つが、それだけで一つの世界を形作る。頂上を目がける闘争ただそれだけで、人間の心を満たすのに十分足りるのだ。今や、シシュポスは幸福なのだと思わねばならぬ。

アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』より

――しかしこういった態度は、紀元前にブッダが試みた悟りの境地と似たようなものだったのではないかとも思う。

死にたくない、だから苦しむ。未来や将来に希望を持っているのにそれがかなわない、だから苦しむ。愛する人にフラれた……だがそれは愛する人に執着して拘るから、苦しむのだ。世は諸行無常の世界であるから、執着なんてものは捨てるほうが精神的に楽になる。

……これは物凄く乱暴に敷衍した仏教の教えだが、『シーシュポスの神話』でカミュの主張する事とは、こういった考え方に似てはいないだろうか。

「自分はいつ死ぬんだろう」なんて考えにこだわって憂鬱になるなんてのは、愚かな事だ。世の中は運/不運ばかりで公平ではない。世の中は偶然ばかりで予測不能だ。つまり、諸行無常なのだ。だが、諸行無常だからと言って絶望するなんてのはバカバカしい「杞憂」に他ならない。

「私が死ぬ」なんて当たり前すぎる事に思い悩んだって何の利益にもならない。死ぬのは当然の事としても、それを忘れる事なく、さりとてそれにこだわりすぎる事なく、とにかく今この瞬間瞬間を大事にする。一瞬一瞬が私の現前なのだ。

形而上的反抗とは人間が絶えず自己自身に現前している事だ。

――アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』より

理性には限界がある。いいじゃないか。大切なのは、その事を理解してから出発していく事だ。

西洋的な執着から解き放たれた『異邦人』のムルソーは、最終的に西洋的な理性主義を「裏返し」て東洋的な仏教的思想に接近した……という事ではなかろうか。

◆◆◆

ここから以下は余談となる。

アルベール・カミュの紹介するシーシュポスの神話とは、次のようなものだ。

罪を犯したシーシュポスに対して神々が与えた罰は、大きな岩を休みなく転がしてある山の山頂まで持って行く事だった。山頂に至った岩は自重で転がり落ちてしまう。

下まで落ちた岩を、シーシュポスは再び転がして持って行かねばならない。

延々にも続くように思われる無益な重労働。

この話を読んでいると、むかし聞いた冗談半分の逸話を思い出してしまう。

リストラ候補となった社員を集める部署と言うのがあって、そこでは延々と書類を作成させられる。書類が出来たら上司からのチェックが入る。ちゃんと出来ていたら上司は書類をシュレッダーに放り込んでしまうという……。

まるでシーシュポスが受けたような、延々と続けられる無意味な労働。

こういった「リストラ部屋」というのは都市伝説的なものとして語られる事もあるが、大手企業では実際にこれに近い事が行われていた。

十数年ほども前の話なのだが、ぼくはその当時、某大手企業へ出入りする外部委託企業の一員として、この「リストラ部屋」の社員と交流を持っていた。どうしてそんなリストラ部屋などあるのか?

ぼくがあくまで「外部」から見た感じだと、大手企業が「"役立たずの社員"を多く抱えている」という疑心暗鬼に囚われると、このような部署を作るようだった。

このような社員はコストなのだ。確かに、そのリストラ部屋に集められた課長クラスの50~60代の社員でも、PCの立ち上げ方ひとつ知らないような人までいた。

そのほか例えば、スポーツ推薦で入社し、企業のスポーツ・チームで好成績を収めていた社員でも、50代に差し掛かってスポーツを引退すると、たちまち「体は頑強だが仕事のできない社員」という鼻つまみ者になってしまっていたような人もいた。

こういった社員らを「リストラ部屋」に集めるのである。

勿論「リストラ部屋」というのは公然の秘密で、表向きは「人材開発部」みたいな名称になっている。

この部署に集められた社員は厳しい営業ノルマが与えられる。

自分の給料以上の契約をコンスタントに取って来る事と並行して仕事に役立つ資格を一定数以上取得する事、等々。これを一定期間内に達成するよう求められる。

達成できなければノルマは更にキツイものとなっていく。

見込みがあれば部署異動もあるようだったが、基本的にノルマが達成できない人物の昇進も昇給はない。延々とノルマは増えていくばかりとなる。

「利益の出る社員」になるまで抜け出せない。音を上げて退職すると言い出すまでこのノルマは増えていく。

その当時の大手企業の年配社員は年収一千万クラスの人も多いので、例えば10人リストラすれば1億のコストを削減できる……と経営側は考えるわけだ。

あくまでクビを言い渡すのではなく、自分から「退職させてください」と言い出すまで、過酷な仕事ノルマを課すというのがこの「リストラ部屋」の特徴だった。

『シーシュポスの神話』は、なにも別世界の話ではない。日本にも現代的にアレンジされた非人道的なシーシュポス的な懲罰というのは、おそらく今も、存在しているのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?