向井豊昭「チカパシ祭り」を読んで

本稿は、岡和田晃が2023年度秋学期に東海大学文芸創作学科で開講した現代アイヌ文学/北海道文学論(日本語で書かれたアイヌ文学や「北海道」に関する文学を扱う内容、「文学精読」講義内)内で提出された期末レポートの最優秀作を、受講生当人の許諾を得て公開するものです。

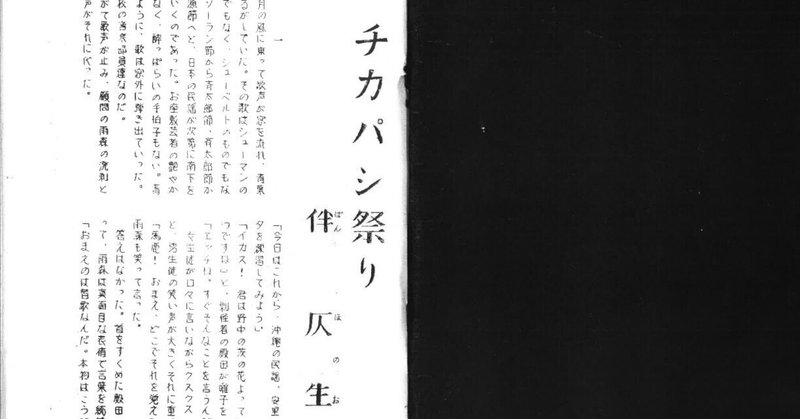

対象作品の向井豊昭「チカパシ祭り」(1967)は幻戯書房のnoteで公開されています。

向井豊昭「チカパシ祭り」を読んで

小川直也

『チカパシ祭り』は作者である向井豊昭の、アイヌ民族と彼らが直面する問題に対しての意識が強く反映された作品だと言える。

主人公と言える雨森は、高校の教師として生活しているのだが、顧問を担当する音楽部において「民族文化の発展的継承」といった政治的なお題目を掲げるなど、熱心かつ生真面目に思想を押し付ける行き過ぎな部分を持つ人物として登場する。

この教師という属性は、多少の違いこそあれど向井と同様のものであり、そんな雨森が民族という題に熱心であるとされたのも、アイヌ民族を扱った作品をいくつも出してきた向井と類似した性質であると言える。明確に違うと言えるのは、雨森が沖縄などの遠い存在に目を向けるあまり、身近にいるアイヌの存在を取り落としていた部分だろうか。ただ、この部分に関しては雨森というキャラクターの視線を、アイヌに誘導するための都合と読み取ることもできる。

これを踏まえると、おおむね雨森≒向井の図で見ることができるが、作中ではこの雨森の所謂「若さ」が強調して描かれており、ゆえに肯定的とは言い切れない描写が目立つ。彼の音楽部における活動は文中で生硬や行き過ぎといった言葉が使われ、細胞会議の場面では、メンバーの石木にチカパシ祭り反対運動を行うにはコミュニティの力が足りないと論された際には、「まだ二十二歳なんだ!」と言い捨てて行くといった描写は特にそうである。

『チカパシ祭り』が発表されたのは一九六七年で、一九三三年に生まれた向井は三十四歳ほど。年譜を追う限りでは二十二歳の頃はまだ教師としての活動はしていない。それでもなお空回りする面のある雨森に二十二歳だと宣言させたのには、己のアイヌ民族に対する情熱の表出として、これだけの若さがあるのだという表現か、あるいは部外者として、自身の空回りする内心を若さに込めたか、あるいはそのどちらでもあるのかもしれない。

他方で『チカパシ祭り』にはもう一人、教師でありアイヌ民族の抱える問題に関心を持つ、向井に近い性質のある人物、笈田が登場する。彼に関しては、東京から出てきた、青森にいたこともあるといったバックグラウンドにも触れられており、より向井の経歴に近い部分を持っている。

そんな笈田のキャラクター像は、雨森のそれとは反対の位置にある。彼は感情の面から諸問題に触れる雨森とは異なり、実利の面からアプローチを行う人物として書かれる。アイヌ民族の現状を手当たり次第に「進歩的」な団体に送ったり、舞台となるS高校に郷土史研究部を設立したりといった行動にそれがみられるが、特に顕著な部分が雨森にチカパシ祭りへの賛否について問われる場面だ。笈田は、アイヌ民族が商業的な見世物になるということを理解し、拒否感を示した上で、チカパシ祭りによってアイヌ文化に触れる人を増やすことができるというメリットを優先してやった方がましと判断するのである。また、笈田は雨森のように革命思想に強く共鳴して活動したが、それが時代の移り変わりによって清算され、結界情熱を失った過去を持っている。情熱そのものは北海道に来てアイヌ民族の持つ問題を目の当たりにして再燃するに至るものの、自分の行動を客観視できないほどではない。雨森を向井の感情面とみなすならば、笈田は向井の理性面であるとみなせるだろう。実際、音楽部に対して解散が命じられた際、雨森と笈田はそろって反対し、互いにシンパシーのようなものを感じるシーンが用意されていることから、そうした向井自身の二面性が意識されていることが伺える。

雨森と笈田、向井の二面性を分け合った二人は、各々がそれぞれの流れでアイヌ民族に触れる。雨森は音楽部に所属する少女、秋沢富美子と、笈田は教え子に対するアイヌ差別から端を発し、やがてチカパシを知る老人、秋沢鷹太郎と出会う。秋沢の苗字からわかる通り、彼女らは血縁関係にあり、孫と祖父であるものの、直接顔を合わせたことがない。

そしてこの二人もまた、向井に対する雨森と笈田の関係性と同様に、アイヌ民族が抱える二面性を表した存在となる。

富美子はアイヌの父と和人の母の間に生まれ、一高校生として和人に交じって暮らしている。小さなころにアイヌ差別を受け、その原因を父・代吉が持つアイヌの特徴を備えた容貌にあると見たことから、容貌として表れるアイヌに対して強烈なコンプレックスを抱くようになり、他ならぬ父の計らいもあって、アイヌの血を隠し通せる環境へと移る。一方で昔父が布団に隠れて歌ったアイヌの歌をかすかに聞き、それが心に深く突き刺さった経験から、いつか高らかにアイヌの歌を歌いたいという憧れを胸の内に秘めてもいる。代吉が両親を捨てて出て行ったこともあって、彼女自身がアイヌの風俗や文化に触れたことはほとんどない。

彼女のこの境遇は、現代の和人中心社会におけるアイヌの苦悩が反映されたものとみていいだろう。自ら進んでアイヌであると明かせない、あるいは明かしたくないという状況に置かれ、否が応でもアイヌを意識しなければならない一方で、アイヌの文化とは切り離された環境にいるが故の純粋、フラットなルーツへの眼差し。富美子はこうした複雑な特性を、嫌悪と憧憬という要素で表した存在と言える。

では、鷹太郎はというと、アイヌの文化を継承した、「伝統的」なアイヌのイメージであると言えよう。彼自身のことについての描写は少ないものの、チカパシなどの伝承や、アイヌとしての作法などに精通した人物であることがうかがえる一方、過去に代吉の結婚に和人であるからという理由で反発し、結果代吉に逃げられてしまったという頑固な民族意識があったと見えるエピソードもある。そんな彼はチカパシ祭りにおいて「酋長」という肩書をもって参加することになるのだが、「そんな地位は、祖父の代からこの世にはない」「二人暮らしの貧乏人にとって、品位を繕うのは並大抵ではないようでもあった」とされ、ほかの踊り手が日雇いのアルバイトであると書かれているように、深刻な継承者、担い手の不足に悩まされていることが文中の端々からうかがえる。鷹太郎もまた、現代のアイヌが持つ課題を表す存在であろう。

雨森と笈田、そして富美子と鷹太郎はチカパシ祭りに集うことになる。代吉の乱入により盛況のうちに終わった輪舞に触れた彼らの反応は、これまでの清濁併せた描かれ方とは打って変わって、清涼に、希望をもって描かれる。どこか無力感を持ち、打ち込み切れなかった笈田はより感情的なやり方、精気を吹き込む道を模索し始め、逆に雨森は笈田のもたらした実利を認め、自らの志に応えうる人として笈田を追いかける。ここには向井の考えるアイヌ民族に対する向き合い方の理想が端的に示されているのではないか。つまり、実利と感情の両方を認め、それらを融合させることである。この理想は、実利によってもたらされたチカパシ祭りがそれ単体ではただの催しに過ぎず、感情を高ぶらせた代吉の乱入によって完成されたことからもうかがえる。

ただ、そうして切実な状況にある二人のとなりに、さっさとオヤキの話題に移る高校生を添えるあたり、全員が全員、そう簡単には動かないという冷徹な眼差しがなくなったわけではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?