国土地理院がすごい

インターネットには膨大な情報があり、役立つウェブサイトも多くある。しかし数あるウェブサイトの中でも「え、これが無料で?!」を提供してくれる国土地理院を特に推したい。

さすが国の機関といったところか、地理に関するありとあらゆるデータが閲覧可能だったりする。地理院地図がそのうちの代表的なものだ。

過去の航空写真

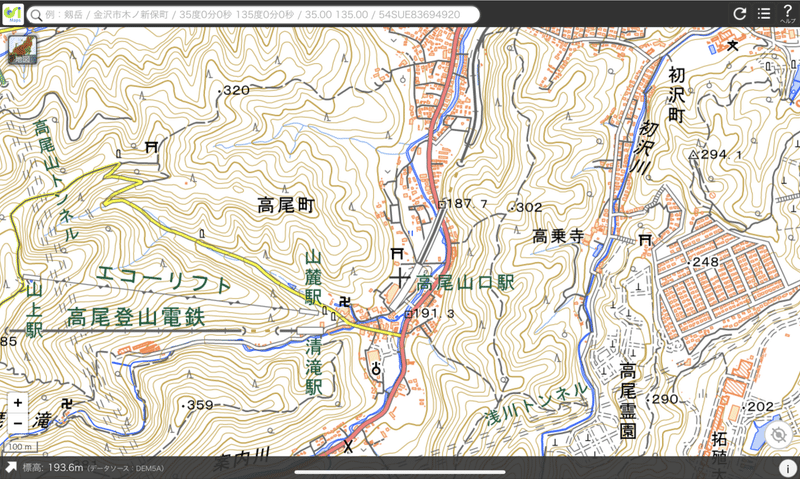

上記の状態では等高線があるくらいで普通の地図だが、左上の「地図」から様々な情報を重ね合わせることができる。その一例が、過去に撮影された航空写真を表示するというもの。試しに高尾山口駅周辺を見てみる。

場所により戦後すぐ米空軍が撮影した航空写真が出てくることもある。単純に同位置の航空写真を時系列で見ていくだけでも多くの学びがある。例えば上の写真では60年代から70年代にかけて様々な変化が読み取れる。駅周辺には新たな構造物が出現しているし、周囲の山は開発が進んでいる。特に謙虚なのは東側の山で、元の様子をとどめていない。古い道や水路を探したりするのに特に役立つ。

この他にも災害の危険度を示すマップや、活断層を示すマップがある。

地形の3Dデータ

さらに今度は画面右上のメニューっぽいアイコンをクリックしてみてほしい。私がよく使うのは「ツール」の中の「3D」だ。

これは見ている画面の中央を中心として約2km四方の地形を立体で確認できるという代物だ。ブラウザ上で動作するので他にソフトは不要だが、立体データをダウンロードして二次利用することも可能だ。ファイル形式はSTLだが、各種変換プラグインなどは探せば出てくるので使用する3Dソフトを選ばない。地形に富んだ場所をイメージするための第一ステップになる。ちなみに表示されているのは地盤面の高さであって、樹木の高さは無視されている。実はGoogle Earthのデータと組み合わせると実際の山並みに近いものが作成できる。

建築の設計をやっているとまずはじめに地形をみるわけだが、それが机上でできてしまうわけだ。

ちなみに今回記事を書くにあたり色々試して初めて知ったのだが、「Globe」ツールでも地形の立体が確認できる。これはよりGoogle Earthに近い形で範囲を限定せず閲覧可能だ。特にデータが不要な場合はこちらのほうが馴染みやすいかもしれない。

地形の断面図

立体データがあるということは、任意の場所から場所で結んだ線で断面が切れるということだ。それが「断面図」のツールだ。

横軸が水平距離、縦軸が標高を示したグラフ上の図が生成される。今回は高尾駅から高尾山口駅へ線を引いてみた。高尾駅が頂上で、高尾山口駅に向かってズンズンと下がっているのがわかる。デフォルトでは縦軸が横軸に対して2倍の大きさで表示されているが、これも調整が可能だ。1対1の関係にすれば実際に地形を切った時の断面形状になる。

活用例

地形をみて知るだけでも楽しいとは思う。今回は過去の仕事で利用した例を紹介する。

例①

これはコンペのパースを作るときの下絵になる立体データだ。地形に富んだ場所での設計提案をするコンペだったため、国土地理院で得た立体データを活用している。山のスケール感を微調整するために背景にストリートビューの写真を貼り付けているが概ね写真の通りの形状であることがわかる。実際、最終的には背景にある山が映らないカットを採用したので徒労に終わった。

例②

こちらは実現に至った例だ。見ての通り山と山の間に挟まれた場所に平らな場所がわずかに存在している。この平らな部分に町があり、町の一角に建てた住宅のための地形スタディだ。周辺地形への理解はもちろん、より具体的には住宅の窓からどのような景色が見えるか、これを検証しながら窓の位置を調整したりした。

例③

これも実現例のひとつで日影の検証を行っている。山の谷間にある敷地なので、特に冬至下の日が当たりにくい。実際に何時間の日照が確保できるのかをアニメーションを作成して確認している。

このように、国土地理院の地形データは建築設計を生業にしている身としては必要不可欠なものとなっている。プレゼンテーションではリアリティや密度感を増すための重要な要素だ。

まとめ

ここまで国土地理院の地理院地図について推しポイントとその活用例を記してきたが、紹介できたのは極一部の内容で、実はまだ同ウェブサイトでできることがたくさんある。コンテンツとしても楽しく、さらに実用的な国土地理院のウェブサイトを是非活用してもらいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?