月刊ショスタコーヴィチvol.4 続・曲解編

執筆者:月ショス編集部

第2楽章

かっこいいですよね。あと短くて聴きやすい。いい楽章です。

ショスタコーヴィチの交響曲好きっていう人の半分くらいは、この曲のこの楽章が好き、っていうだけであとの楽章はよく分からんなあって思っているんじゃないでしょうか。偏見ですが。その上で、10番の2楽章は万人にウケがいいです。個人の主観です。

この楽章については『ショスタコーヴィチの証言』の中で、「音楽によるスターリンの肖像である」と述べられています。まあ出典が偽書だとされているわけなので、信憑性は微妙なところですが。

第2楽章は、あまりの短さに初演後批判を受けています。それに対してショスタコーヴィチは、「この楽章には幾分か欠点はあるが概ね気に入っている」などと余裕の発言を残しています。こちらの方が信憑性はありそうです。

それでは曲の内容を見ていきましょう。

冒頭からして強烈なb moll(変ロ短調)の和音が叩きつけられます。1楽章の終わりのキーがE音だったのに対し、その増四度(=減五度)下のキーを選択しているあたり、やはり意図的なストーリー性を感じますね。この音程関係についての考察は、前回記事をご参照ください。

しかし和音とはいえ、第5音にあたるFの音は省略されています。これによって短調の性格はそこまで強く出てこない、という効果が上がっていると言えるでしょう。この第5音省略は割とショスタコーヴィチの常套手段だったりします。そういえば1楽章の最後もこの形ですよね。

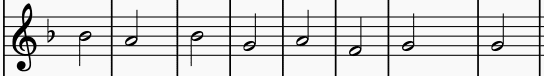

そして続いて現れるのがこの音形です。なんだか見覚えがありませんか?

1楽章に出てきた、短動機そのままの音程関係ではありませんか。これが主題動機労作ですよ。ワクワクしますね。

ついでに触れておくと、D-E-F(レミファ)という音の並びはスターリンを表しているという説があるようです。この音の並びとしては、交響曲第5番の終楽章にもいますね。それなりに思い入れはあるのかもしれません。

このD-E-Fを半音下げた形が今回現れてきます。そして、タタタンというリズムもなかなか重要です。これもショスタコーヴィチが多用するリズムパターンなのですが、死を表すリズムだとも、スターリンを表すリズムだとも言われています。このあたりが、第2楽章を「スターリンの肖像」と言わしめている要因の一つではと推察します。

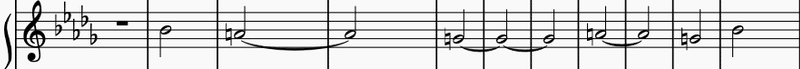

もう一つこの楽章についての俗説として、ムソルグスキーのオペラ『ボリス・ゴドゥノフ』との関係性がよく指摘されています。暴君の圧政を描いたこのオペラの序奏と、この第2楽章冒頭の主題が似ていると言うのです。

……正直なところ、本当か?って感じかもしれないですが、確かにb moll の異名同調で3つの音の上昇音形が被っているのは分かります。ショスタコーヴィチは『ボリス』を自身で編曲しなおすほど、この作品に傾倒していたという事実もあります。眉唾モノの推測のように思われますが、どこかしらに繋がりはあるのかもしれません。

本題からは逸れますが、この『ボリス』の冒頭のファゴットは白痴の語りそのものに感じますね。せっかくなのでどのような物語なのか、軽く触れておきたいと思います。

ボリス・ゴドゥノフというのは帝政ロシア時代の暴君として知られる人物です。このオペラの中で印象的なシーンとして、戴冠式の場面が挙げられます。民衆の本意とは裏腹に、皇帝の意のまま強制的に祝わされるというのは、ソヴィエト時代のスターリン政権にも通じるところがありますね。すなわち「強制された歓喜」という例のフレーズです。

ショスタコーヴィチの話に戻りましょう。この後も、ほとんど短動機に由来する3つの音の並びが頻繁に顔を出しつつ、音楽は進行していきます。本当に執拗なまでの反復です。シンプルながらも非常に高いレベルの作曲技法と言えましょう。

この主題を強引に幕引きさせて続いて現れるのが、弦楽による半音階的でストレスフルな副主題です。ここの聴きどころはコントラバスの超絶技巧だったりするのですが、ショスタコーヴィチは演奏者に身体的な負担を強いることに喜びを感じていたんでしょうかね。最高ですね。

ここだけの話でもないのですが、この楽章にはトリルや半音反復の楽句が頻出しています。ショスタコーヴィチ界隈ではこれらは「血の吹き出す描写」であるとよく言われます。

バイオハザードってゲームあるじゃないですか。やったことないんですけど。あれでよく見る四肢欠損&血飛沫バッシャーみたいなイメージです。怖いですね。

さて、この副主題も冒頭主題と交えてひとしきり展開されたのち、打楽器が先導する行進曲に変貌していきます。おそらくここが第2楽章で最も描きたかった場面かと思います。

弦と木管がピロピロやっている中、トランペットがマーチのテーマを奏でるというのも、ショスタコあるあるかと思います。ここの打楽器隊の奏するリズムも曲者で、ズンチャカチャッチャという、ともすればダサい音の並びになりかねないパターンです。これは明らかに軍楽隊の音楽をモチーフにしています。

軍楽隊の響きを取り入れる作曲手法は、マーラーによく見られたものですが、ショスタコーヴィチもまた軍楽隊の影響を受けた作曲家であると言えましょう。前者は幼い頃の記憶のプレイバックとしての表出であるのに対し、後者は否が応でも生活に根付いていた響きであるというのが、対比として面白いところだと思います。

このセクションも長くは続かず、冒頭主題の再現になだれ込みます。作曲技法上、とても見事な瞬間です。低音楽器群が主題の拡大形を再現している中、トランペットとホルンがffで奏でるフレーズがあるのですが、これは一体何なのでしょうか?

正直言ってこじつけがましいというか、そんなに自信がない解釈ではあるのですが、これは「怒りの日」のオマージュであると考えるのはどうでしょうか?1年間悩んだ結果、一旦の私の結論としてはここに落ち着きました。

前回も述べましたが、ソヴィエトでは宗教の存在は否定されていました。そんな中で「怒りの日」のような、宗教感モリモリのフレーズをそっくりそのまま引用するなど、あまりよろしくはなかったのではないでしょうか?ラフマニノフの時代とは、わけが異なるのです。

つまり、このような引用をしたいと考える作曲家は、一見それと分からない形での引用を余儀なくされます。引用というか、パロディとして捉えられるような登場のさせ方をする場合もあるでしょう。

メロディラインの構成音と雰囲気がなんとなく似ていないでもない……というレベルの推定ですが、ここに引用される必然性はあるのではないでしょうか?この楽章で描いているのはスターリンそのものであり、彼の行いそのものであると仮定します。その上で「肖像」というワードを用いることにより、著作者と観測者という視座を与えています。

何が言いたいかというと、この楽章は「ショスタコーヴィチを通して見た」スターリンの肖像であるという訳です。自らの進退のみならず生命までもを脅かされた関係性である一方で、音楽の価値をよく知っており芸術を手厚く保護していたスターリンには、愛憎半ばの感情を抱いていたはずです。愛がどの程度あったかは疑わしいですが。

スターリン時代には、ショスタコーヴィチに度重なる批判を浴びせることはあれど、共産党員にしてプロパガンダ作曲家に貶めることはありませんでした。そうしてしまうこともできたかもしれませんが、芸術の価値を理解していたスターリンからしてみれば、ショスタコーヴィチの才能は保護すべき稀有なものとして認識していたのでしょう。そしてショスタコーヴィチも、このスターリンの思惑を理解していたのです。

話を戻して怒りの日とは、一般的には死の暗示であるとされますが、詳細にはざっくり言って、天国送りにするか地獄送りにするかの審判のことを指しています。他人の運命をその日の気分で決められたスターリンを表すという音楽に、このテーマを持ってくるというのは、それなりに説得力のある話ではありませんか?

スターリンという姓は「鋼鉄の人」を表すというのは、よく知られた話ではありますが、このような強靭なソヴィエト音楽を「鋼鉄のアレグロ」と呼ぶのも、このあたりに由来している話なのでしょう。

ショスタコーヴィチの見た鋼鉄の人、という構図が、この楽章の解釈として私にはしっくり感じられます。それをわれわれ観測者に見せ、聴かせることで、肖像としてデフォルメされたスターリンを顕現させることが、この楽章の意図するところではないかと推察します。

この後は各楽想を巧みに織り交ぜつつ、手短に仕上げに入っていきます。おそらくもっと時間をかけて音楽を展開させた方が、明らかにバランスが良いのですが、ショスタコーヴィチは早急な幕引きを選びました。この不完全さ、アンバランスさが作品の魅力であるとも取れますね。

この作品全体を通して、傑作ではあれ大傑作にはならない所以がこの辺りにあると思います。というか、これは大衆にとっての100点の交響曲を目指しているのではなく、自分にとっての及第点以上の試みを、この交響曲では描き続けた結果なのではないかと考えています。

「第九を超える、自分のための交響曲」という構図が、この後特に3〜4楽章で顕著に現れてきます。

というわけで、続きはまた次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?