遠近両用と中近両用の違いと基本的な事

近くが見えにくくなってきたなぁ~遠近両用使ってみようかなぁ~と考えている方にちょっとでも参考になればと遠近、中近レンズの基本的な部分に触れてみたいと思います。

遠近両用と中近両用の違いについて

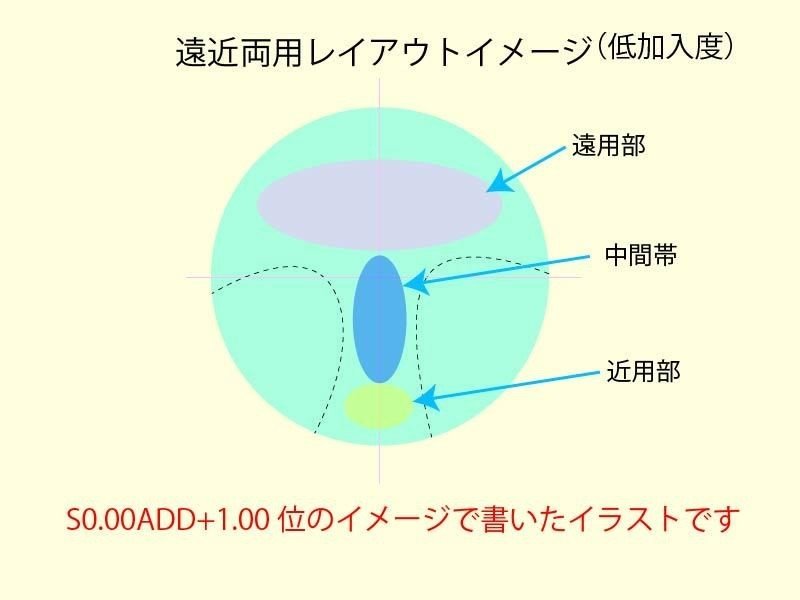

まず代表的な遠近両用レンズのイメージイラストです。

「近くが見えにくくなってきたかも?」と言う初期遠近の方は遠くと近くの度数の差が少ない物を使うことになるかと思います。

基本的にどこのメーカーのレンズでもイラストのピンクの部分遠用部が広く取られていて中間帯を通り近くが見える近用部がレンズの下方にあります。

点線で書かれている部分は実際に線が入っているわけではなく遠くと近くの度数の差をつけるために起こる歪みのイメージで左右の部分と言うのは歪みにあたる部分です。

そして遠近中近を含むピントを複数含む累進レンズと言うのは同じレンズ種類でも度数の設定によってその特性は異なってきます。

まずどのレンズでも言える特性の変化としては遠くと近くの度数の差が大きくなれば中間帯から近用部の(厳密にいえば遠用部も)見えるポイントが狭まり周辺部の歪み部分は増大します。

イラストイメージなので正確ではありませんが上の2枚のイラストを見比べていただくと中間帯から近用部の点線部分が狭まってることがわかると思います。

度数設定の味付けの面白いところは遠用度数、近用度数これじゃなきゃダメと言うものは無いのでどう料理するか?検眼者次第なんですね。

もちろんその料理方法は眼鏡を掛ける本人(被検者)の見え方に対する理想や使用環境等を考慮しなければいけないのでそこら辺を汲み取りつつ度数を設定していきます。

ちょっとややこしくなってしまうかもしれませんが、

例えば遠くを見るのに100と言う強さが必要な方がいます。

遠くを見るために100矯正をすると近くが見えにくくなるのでマイナス60をした40(100-60=40)にしないと見えないとします。

遠く100に対して加入度数として60と言う作り方もできるし度数の差60を少しでも弱めて違和感を少なくするために遠く100のまま加入50(100-50=50)とすることもできますしかしこれでは遠くは見えても近くが物足りなくなることが想定できるので遠く90にして加入を50にしてあげると近くの度数は40(90-50=40)になるので近くは問題なく見えることになります。

このように一つのレンズタイプでも明視域と言われる見える範囲をどのように持っていくか?と言うのが眼鏡づくりの基本になります。

そこに加えて今は各レンズメーカー様々なレンズのグレードがあるので最終的にどのグレードにするかによっても度数設定が異なることも大いにあります。

遠近両用レンズは遠くの見え方をベースに近くの見え方はおまけと言っても過言ではないかもしれません。

それに対して中近両用はその逆の発想で近くをベースに中間~遠方をおまけにしたようなレンズです。

中近両用レンズも加入度数によって歪みにあたるしわ寄せ部分が変化します。

こちらも上記同様あくまでイメージです。

最近では中近でも運転OKとしてるレンズメーカーさんもあるらしいですが、正面視の視力が運転免許基準をクリアできても視野の制限があるので私はあまりお勧めはしていません。

でもこれは絶対的にNGと言うわけではないので販売者側の認識や購入側の納得の部分がありますので使っている方はいらっしゃると思います。

あと結構重要な事を言うのを忘れてました。

遠近も中近もこの度数が変わる距離(累進帯長)と言うのも大きく見え方に影響します。

遠近レンズの中でも複数選べる様になっています。

そして累進帯長が短いほど周辺の歪みが増大し長くなれば歪みも緩やかになる傾向にあります。

その特性を活かしたのが中近両用レンズでもあり一般的な遠近両用レンズよりも中近両用レンズの方がこの累進帯長が長い傾向にあります。

最近では遠近と中近の間を取ったような商品も多く出てきていてレンズの種類的にも境目の無いレンズになりつつあります←これが言いたかっただけみたい(笑)