プロダクトマネージャーになって1年とこれからの1年

はじめに

ご無沙汰をしております。株式会社助太刀でプロダクトマネージャーをしている藤田と申します。助太刀は「建設業を魅力ある職場に」をミッションに人手不足を解消するマッチングプラットフォーム「助太刀」や正社員採用が行える「助太刀社員」を運営しています。私は2021年8月からマーケティング部門を離れ、プロダクト開発に関わる部門に転籍しました。

これは何か

私がプロダクトマネージャーになって1年間とこれからの1年間について書いていきます。社内でプロダクトの遍歴をまだ知らないメンバーや、これから助太刀を担う人材に向けて少しでも興味を持ってもらえれば幸いです。

振り返り

助太刀は2022年3月に5周年を迎えました。ユーザー数は18万事業者を超え、助太刀を通じてこれまで15万回近くのマッチング機会を提供してまいりました。加えて共に働くメンバーは30名から130名へ組織が大きくなっていきました。

私はというと、2021年当時マーケティング部門で3年半が経過していました。2021年に新経営体制へ移行し、ビジョンや中長期で目指す指針に対し、プロダクトとしてどのようにビジョンの達成を目指すか、プロダクトロードマップを策定する必要がありました。当時は私はマーケティングを担当しており、今後はプロダクトの成長に関わりたいと考えていたこともあり、私のプロダクトマネージャーとしての仕事がスタートしました。

この1年の取り組み

まず初めに、助太刀はどのようなサービスかご説明させてください。

助太刀は受注者と発注者をつなぐマッチングプラットフォームです。受注者は自身のスキルや施工実績といった情報や、空き日程など募集状況を登録できます。一方、発注者は求めている条件に合わせてスカウトや、工事内容を掲載することで募集することができます。受注者と発注者は双方とも検索で条件にあったユーザーを探すことがメッセージを送ることができます。

助太刀は受注者と発注者のマッチング機会を提供し、継続的な取引先を増やし人手不足や受注不足を解消することで事業を成長させてきました。特に最近では正社員採用ができる「助太刀社員」も多くの方にご利用いただき、繁忙期に向けては取引先を増やすし、閑散期に社員を採用し育成するという支援が提供できるようになりました。

まず、プロダクトロードマップを作るために職人さんや工事会社の方へのインタビューを行ってきました。課題を整理する中で、大きく3つの課題があることがわかってきます。

特定セグメントでの受注者・発注者が少ない

対象者らしき人はいるが、自社にあった受注者・発注者か分からない

無料で試すことができず、特定の機能が探しづらく時間がかかる

特定セグメントでの受注者・発注者が少ない

まず私たちは、マッチングにおいて前提となるエリアと工事種別におけるセグメントの現状把握からスタートしました。具体的には、工事内容ごとに必要となる職人・協力会社の数を算出し、マッチングしやすいセグメントの把握、どのセグメントに注力するべきかを明らかにすることにしました。

エリア × 工事内容 × 必要な職人・協力会社数

結論としては、登録数が多いセグメントほどマッチングしやすい一方で、逆も然りということがわかりました。

特に人手不足な状況において、我々の価値の源泉は受注者の方々です。まず受注者の方々に助太刀を使っていただくことが重要になります。

これらの受注者・発注者どちらを先に使っていただくかは鶏と卵問題として非常に難しく、様々な事例や文献をもとにインプットを得つつ検討を進めていました。

マーケットプレイスにおける鶏と卵問題を解決するための19の戦術

1. 難しい側を先に手に入れる

2. ニッチにしっかりとアピールし、繰り返す

3. 市場の最も価値のある側に補助金を出す

4. 自動化で供給を大きく見せる

5. メールリストとして片方を構築する

6. ミートアップや集会を開催する

7. 市場の片側に向けてSaaSツールを構築する

8. 市場の片側をもたらしてくれるサードパーティにソフトウェアを提供する

9. 最初の供給や需要における、巨大なユーザーを1人見つける

10. 一方の側にだけ行動を変えさせる

11. あるものを突然無料にする

12. まずプロダクトを作り、それからマーケットプレイスを開く

13. 両者を手作業でつなぐ

14. 買い手が売り手でもある市場を選ぶ

15. 独占的なアクセスを作り出す

16. 地理的な制約を設ける

17. 時間的な制約を設ける

18. 需要の制約を設ける

19. トークンでユーザーに支払う

上記結果を踏まえ、既存のプロダクトをセグメントに特化した機能を提供する可能性を残しつつ、マーケティング戦略を見直しに加え受注者の利便性を高める機能改善により解決を目指します。

【UPDATE】ターゲットセグメントの明確化

as is

全国・全職種のセグメント

to be

特定地域・特定エリアに絞り込んだセグメント

【UPDATE】デフォルト画面を個人に最適化した情報を提供

as is

取引先一覧を表示

to be

個人に最適化された情報や体験を提供(各々のステータスに合わせた情報の提供を目的として、取引先・閲覧履歴、インタビュー等コンテンツ提供)

自社にあった受注者・発注者か分からない

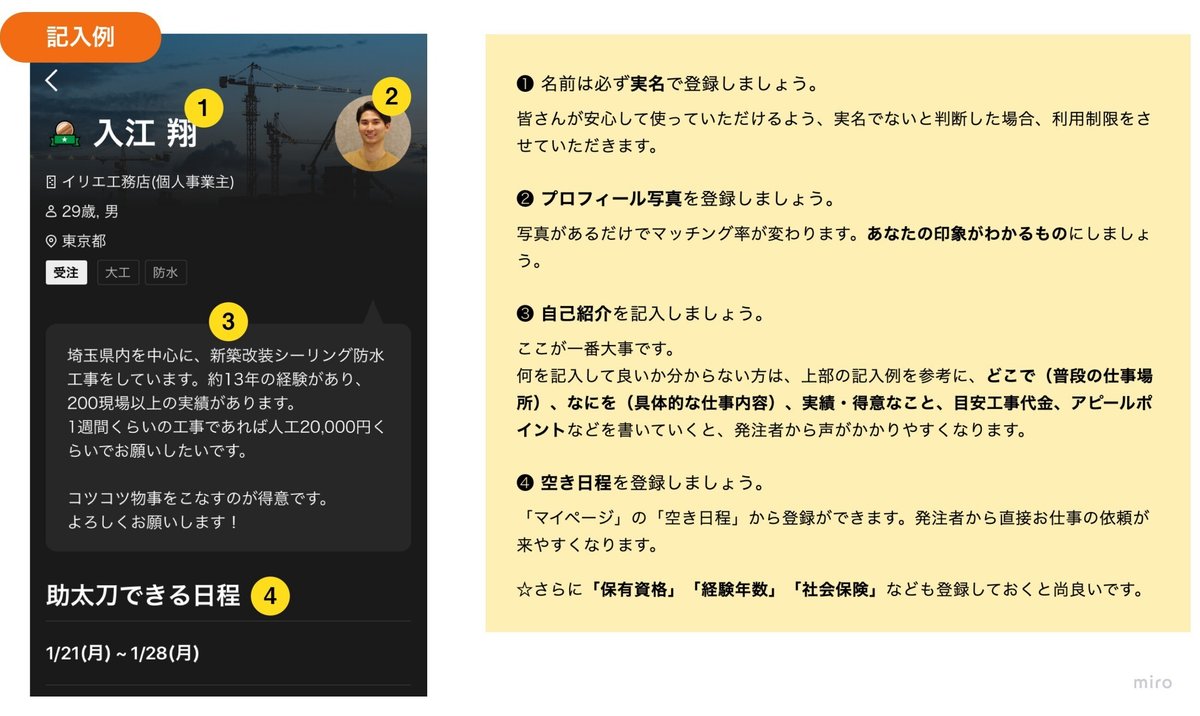

2020年のリニューアルにおいて、助太刀は現場のマッチングから、取引先のマッチングへ体験をアップデートしてきました。当時、取引先を探すという体験に変更した際に、ユーザー情報が少ない状態からスタートしました。まずは入力してもらうことを目指しプロフィール項目は記入の簡易さを重視し最低限の項目のみ提供していました。

しかし建設業と一括りに言えど商業施設や一般住宅といった施工物件や工事内容の違い、新築や修繕工事といった専門性、下請けの担い手階層によっても様々な条件が存在します。その中で自社にあった受注者・発注者を探すことはとても時間と労力がかかります。まずは情報項目を増やし判断可能な状態にすることを目指します。

【UPDATE】プロフィール情報項目の追加

as is

(主な項目)職種、エリア、経験年数、資格、社会保険

to be

(上記に加えて)施工実績、スキル・技術、対応可能エリア、希望条件 等取引先を探す際の判断になる情報項目を追加

特定の機能が探しづらく時間がかかる

分析やインタビューを重ねる中で、いくつかのプロセスにおいて使いづらく労力がかかる部分が分かってきます。一つ目は検索です。当時、検索は有料会員にのみ提供しており、実際に助太刀を使って取引先が見つかるのか分からない状態で有料化する必要がありました。二つ目は、コミュニケーションの起点となるアクションを取ってもらうにあたり、リストに追加するためには相手に通知が届く「興味あり」という機能を利用する必要があります。一方で、まずはリストを作ってから連絡したいというニーズがあることが分かり、それら阻害要因を解消することにします。

【UPDATE】検索機能の制限を撤廃

as is

有料会員のみ利用可能

to be

すべてのユーザーが利用可能

【UPDATE】コミュニケーションハードルの軽減

as is

相手に通知が届く「興味あり」によりリスト追加可能

to be

上記とは別に、非通知のリストアップが可能な「保存」機能を追加

一般的なマーケットプレイスにおいても同様の傾向があるようです。受注側・供給側双方の関与が必要となるダブルコミット型マーケットプレイスにおいても同様のことが言われています。

これらのマーケットプレイスは、キュレーション、フィルタリング、マッチングのすべてがユーザーによって実際に行われるため、ある意味で最も簡単です。また、人々はチャットやインタビューを柔軟に行うことができるため、完全にカスタマイズされたニーズを満たすことができます。一方、これらのマーケットプレイスは、双方にかなりの時間と労力が必要とされるため、全体的な求人倍率 (雇用/求人掲載) が最も低くなる傾向があります。また、実際の仕事につながらない応募や面接に多くの時間とエネルギーが「無駄」に費やされるため、全体として最も効率的ではありません。その結果、大きなリスクの 1 つは、品質の悪循環に陥ることです。高品質のサプライヤーはプロセスに不満を感じ、去っていきます。

この場合の会社の主な焦点は、多くの場合、充填率の向上です。多くの場合、候補者 -> 面接 -> 採用のプロセスを合理化することに重点が置かれます。

プロダクトの今後

上記課題とアップデートを、2022年5月にプロダクトに実装しリニューアルを行いました。

現在もリニューアル後の結果を踏まえてプロダクトの改善は続いています。また、今後は上記で対応しきれなかった修正や新しい課題の改善に取り組んでいます。詳細はまた別の機会に。

私がこれからの一年でやっていきたいことは、プロダクトデリバリーの仕組みを進化させ、正しく、早く、正確に提供できる組織を作りたいと考えています。具体的には2つです。

データ基盤やドメイン知識を集約活用し、マッチングを促進する

2021年からデータ基盤を整備し、ユーザーの活動ログの蓄積を推進してきました。今後は蓄積されたデータを活用すること、ドメイン知識を集約、活用できる仕組みを整えていきます。流動性を高め、ユーザーに合った価値体験と、統合したコミュニケーションメッセージを目指します。

プロダクトデリバリーを正しく、早く、正確に

プロダクトチームは、現在5人になり組織も成長してきました。この1年で特にプロダクトデリバリーにおけるプロセス設計を進めてきました。開発チームやQAチームとの連携を通じて、いかに良いプロダクトを作っていくか毎週スプリントレビューを繰り返しながら改善を進めています。今後はプロダクト駆動をより推進するべく、個々人が自己・組織学習で成長できる環境を作ること、皆が体験価値の最大化に向けて邁進できるチームをつくりたいです。

プロダクトチームの仲間を募集中しています!

事業成長に合わせてプロダクトチームの仲間を募集しています。プロダクトマネージャーとして経験がある方、今後チャレンジしていきたい方もまずはカジュアルにお話ししましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/6986470/original/f8548c3b-ba75-4990-a600-a028e7f551cb?1660695913)