坂本龍一とPANTA&HAL『マラッカ』(追記あり)

坂本龍一逝去の余韻が収まらない。一報が流れてから10日余りが過ぎたが、いまだにSNS上では彼を悼む声が流れ続けている。音楽業界関係者以外の市井の一般人が坂本の気さくな人となりや振る舞い、誠実な人間性について言及し、彼との記念写真などをアップしている例が多いのが、過去の音楽家たちの訃報時とは大きく異なるところで、特に晩年の坂本の「優れた音楽家である以前に、良き人間でありたい」という思いが伝わってくるようでもある。そんな彼の長い追悼文を某誌のために書いた。厳しい締め切りの中苦労して書き上げホッとしていると、こんな記事を見つけた。

P 坂本くんとは昔、接点があってね。PANTA&HALで79年の3月に出したアルバム『マラッカ』のプロデュースは最初、まだ無名の坂本龍一にしようということになっていたんだ。

P でもリハーサルとかが進むなかである日、電話越しにこちらのスタッフと彼が喧嘩になってしまい、話が流れてしまった。代わりに鈴木慶一が、歴史に残る『マラッカ』のプロデュースを引き受けてくれたんだ。

パンタとミッキー吉野の対談ですが、もうびっくり。パンタさんは昔から大好きで何度かお会いしてインタビューしたこともあるし、『マラッカ』は日本のロック史に残る超名盤として死ぬほど聴いた。ビルボード東京でやった『マラッカ』再現ライヴにも行きましたよ。

PANTA & HAL EXTENDED @ ビルボード東京 パンタ&HALのロック史に残る大傑作アルバム『マラッカ』(1979)『1980X』(1980)(いずれも鈴木慶一プロデュース)の再現ライヴ。PANTA &...

Posted by Dai Onojima on Saturday, November 3, 2018

でも『マラッカ』のプロデュースを坂本龍一がやる予定だったなんて、そんな話は聞いたことがないし(*この部分、このあと追記あり)、パンタさんの伝記(自伝)にもそんなことは書いてない。もしかしたらどこかの記事で出たことがあるかもしれないが、私は覚えがない。今回坂本さんの追悼文を書くので坂本さん関係のいろんな資料を当たったけど、そんな記述はない。このパンタとミッキー吉野(ゴダイゴ)の対談記事で初めて知ったのである。おそらくパンタさんと坂本さん、そしてその喧嘩したというスタッフぐらいしか知らない事実じゃないだろうか。

(*追記)プロデューサー候補に坂本龍一の名があがっていたことを初めて知ったと書きましたが、実は2004年にリリースされたPANTA&HALのボックスセット付属のブックレット所収のライナーノーツ『PANTA&HALの時代』(志田歩・文)にしっかり書かれていました。私は同ボックス所収のライナーのひとつを書いており、志田さんの文も当然読んでいましたが、すっかり忘れていました。たぶん志田さんの文があまりに長大な力作で情報量が多く、量にすれば少ない坂本龍一の部分がすっかり記憶から抜け落ちてしまったのだと思われます。志田さんご本人の指摘で気付きました。

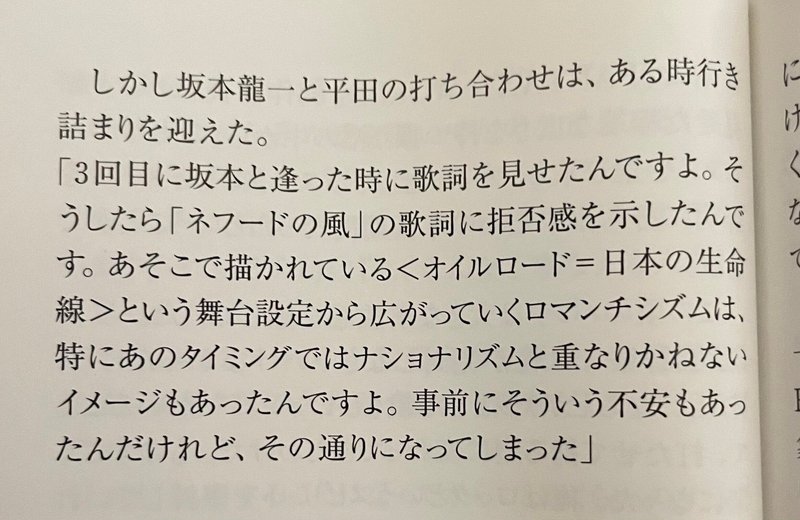

志田さんは後述するパンタのプロデューサーだった平田国二郎さんに取材してその時のことを聞き出しているんですが、それによれば当初サウンド・プロデューサー候補に鈴木慶一と坂本龍一の両方が挙がり、慶一さんは当時まだはっぴいえんど一派という印象が強く、過去のいきさつもあってパンタとは合わないだろうという判断で、まだ無名で色もついてなかった坂本に先に声をかけた、と言います。

つまりパンタさんと坂本さんが直接話して揉めたわけではないようですね。「ネフードの風」の歌詞の<オイルロード=日本の生命線>という舞台設定がナショナリズムに繋がる、というのは、第二次世界大戦が、資源の乏しい日本が資源を求めてアジア諸国に侵攻した、という側面があり、それを美化するようなイメージを坂本が持った、ということだと思われます。しかしそれは歌詞の解釈の問題であって、平田さんの説明の仕方も言葉足らずな部分もあったのかもしれません。解釈の問題である以上、作詞者であるパンタ本人から直接、丁寧に意図を説明すれば、おそらくは簡単に解決した問題と思われます。第一あのパンタさんが太平洋戦争を美化したりナショナリズムを称揚する歌詞を書くはずがない。が、そこはまだ若かった坂本さんと平田さんの言葉がついエスカレートして喧嘩になった、ということではないでしょうか。

(以上追記終わり)

パンタと坂本龍一は、パンタのほうが2学年上。共産同赤軍派の檄文をそのまま歌詞にした「世界革命戦争宣言」(頭脳警察)を歌ったり全学連の政治集会でプレイするなど、ゴリゴリの新左翼シンパだったパンタと、高校全共闘でバリストをかましたこともある坂本は、かつて思想的に近い立場だったと言えなくもない。坂本が芸大の学生だったころ、既に頭脳警察でバリバリやってたパンタをどう見ていたのか興味深いところではあるが、セッション・ミュージシャンになるまで日本のロックやフォークについて全く知識がなかったという坂本は、頭脳警察もパンタも知らなかった可能性が高い。それでも友部正人のアルバム参加をきっかけに超売れっ子のセッション・ミュージシャンになるころには、頭脳警察を解散しソロとして日本のロックの最前線にいたパンタのことは当然知っていただろうし、当時の売れっ子スタジオ・ミュージシャンを大挙して起用したパンタのソロ『PANTAX'S WORLD』や『走れ熱いなら』といったアルバムを聴いていたかもしれない。なんなら同じスタジオ・ミュージシャン仲間からパンタのことやレコーディングの様子などを聞いていた可能性もある。音楽的に強い興味があったとは考えにくいが、自身のキャリアアップのためにも、新バンドHALを結成した新生パンタのプロデュースというオファーにはきっと前向きだったと思う。パンタの方も、坂本という若く尖っていて音楽的にも確かな技術と卓抜した理論、優れたアレンジ力を持つミュージシャンの存在を認識していただろうし、だからこそプロデューサーに抜擢するという決断をしたのだろう。

ちなみに実際に『マラッカ』のプロデュースを勤めた鈴木慶一は、ムーンライダーズやその身内以外の他人のプロデュースをするのはこれが初めてだった。坂本がもしやることになったとしても、少なくともプロデューサー名義で他者と関わるのは初めてだったはずで、いずれにしろ「抜擢」と言える英断だった。若手が多かったHALのメンバーと共に、パンタが手垢のついていない新しいメンツで新しいサウンド、新しいロックをやろうとした、その意欲の程が伝わってくる。

坂本は1978年10月にファースト・ソロ『千のナイフ』、翌月にYMOのファーストをリリース、79年にはKYLYNとかカクトウギセッションなんかもやっていた。ソロ・アルバムはほとんど反響がなかったし、YMOもまだブレイク前。79年3月発売のパンタのプロデュースをやる余裕は十分あっただろう。もし坂本が『マラッカ』のプロデュースをやっていたらどうなっていたか。

『千のナイフ』や坂本のその後を考えれば,鈴木慶一プロデュースよりもさらに尖った実験的サウンドになった可能性もあるが、当時の坂本は超売れっ子のスタジオミュージシャンで、自己の音楽的エゴを主張するというより、クライアントの意向に合わせる職人仕事にも長けていた。フュージョン指向もあったから、HALのメンバーのフュージョン指向に合わせた、より洗練されたサウンドになった可能性もある。どうやらパンタさんはサウンド面にはほとんど口を出さず歌詞作りに集中していたようなので。慶一さんはともすればフュージョンに行きたがるHALのメンバーをどう抑えるかだった、みたいなことを言ってた記憶があるが、教授(とは当時まだ呼ばれてない)はメンバーの好きにやらせたかも。でも、こればかりは全くわかりません。

鈴木:しかも、アレンジもほぼ出来上がっているんだ。それをレコーディングに向けていかに変化をつけていくか。パンクもニューウェーヴも登場したし「PANTAとフュージョンっていうのは、この時期どうなのよ?」という疑問も多少あったかな。

鈴木:『マラッカ』のレコーディングをした78年頃は、フュージョンと同時にパンクやテクノなど新しい時代の音楽が芽吹いた頃でもあって、そのちょうど分岐点だった。

鈴木:そう。フュージョンの残り香はするけど、ニューウェイヴ的なアプローチやサンバやガムランなども取り入れながら変化をつけていった。「マラッカ」という曲なのに、なんでサンバなんだという疑問は残るものの(笑)。

当時鈴木慶一も最先端の英米のパンク~ニュー・ウエイヴに感応して新しい音楽を作ろうとしていた時期で、だからこそ『マラッカ』や続く『1980X』のようなカッティング・エッジなサウンドができたわけですが、「ニューウェイヴ的なアプローチやサンバやガムランなども取り入れ」というのはまさに坂本龍一の音楽的アプローチと同じで、慶一さんとは違うタイプの音楽家である教授が手がけていたらどうなっていたか。

そして私が以前パンタさんにインタビューした時直接お聞きしたのが、サンハウスを辞めたばかりだった鮎川誠に声をかけ一緒にバンドをやろうとしたという話。シナロケ結成を考えていた鮎川さんは丁重にお断りしたということですが、サンハウスの解散とシナロケ結成は1978年ですから、PANTA&HALのスタート時期とほぼ同じ。つまりもしかしたらHALのギタリストが鮎川誠になっていた可能性がある。鮎川さんが入れば当然HALのフュージョン色は大きく薄れ、もっとゴリゴリのロックになっていたでしょう。そこで坂本龍一がプロデューサーとして乗り込んでいけばどうなっていたか。YMO初期の頃、細野晴臣や坂本龍一はYMOを「テクノ・パンク」と称していましたが、PANTA&HALはそれよりさらにパンキッシュでテクノなバンドになって、『マラッカ』は今とは全く違うサウンドになっていたかもしれません。こういう歴史の「if」は、考えると面白いですね。

坂本龍一と電話越しに喧嘩したパンタのスタッフって平田国二郎さんだろうか? 平田さんは当時のパンタの所属レーベル「FLYING DOG」のプロデューサー。上のパンタ・慶一対談にも名前が出てきますね。平田さんとは昔少し面識がありますが、いかにも教授と喧嘩しそうなキャラではあるw 平田さんは後に映画プロデューサーになってジム・ジャームッシュの「ミステリー・トレイン」などを手がけています。

パンタのいた「FLYING DOG」はビクターの社内レーベルで、実質的に頭脳警察を辞めてソロになったパンタのために作られたレーベルだった。だから第一回発売はパンタの初ソロ・アルバム「PANTAX'S WORLD」。現在のビクター内のアニメ専門レーベル「FLYING DOG」とは名前が同じなだけで、全く関係ない。Wikipediaによれば、旧FLYING DOGの関係者に了解をとって新しく始めた事業らしい。Wikipediaには平田さんを「『ニューミュージックマガジン』編集長だった」とありますが、これは間違い。編集長は中村とうようなので平田さんは「編集者」です。

旧「FLYING DOG」はパンタのほか、ハルメンズとか野宮真貴のソロとか出してたが、ニューウエイヴ系レーベルというわけでは全くなく、どちらかというとフュージョンとか渋いヴォーカルものとかが多かった。パンタの初期ソロに参加していた山岸潤史なんかも出してますね。

現在のアニメ専門レーベル「FLYING DOG」からは『攻殻機動隊ARISE』が出ているが、その音楽を担当したのがコーネリアスこと小山田圭吾。彼が坂本龍一と何度も演奏を共にした深い関係だったことを考えると、「マラッカ」が坂本プロデュースになるはずだったという話と薄く繋がってくるのであります。

パンタのプロデューサーだった平田さん、今どうされているのか調べたら、つい最近お亡くなりになっていたらしい。豪快な人だった。合掌。

平田国二郎氏が天国へ行ったと友人から連絡があった。音楽誌の編集、音楽レーベル、映画プロデュース、そして競馬、と常に全力でぶつかって行く姿が好きだった。良く酒を飲み喧嘩もその度に。「あなたと飲むと喧嘩になるから…まぁ〜いいか」から始まり、府中ではゆで卵をぶつけ合った。アホである。

— 髙橋廣行(アイドルジャパンレコード代表) (@IJR_takahashi) March 24, 2023

そんなわけで昔話をしだすとキリがないですが、無駄な知識を山ほど詰め込んでいる年寄りなのでご容赦ください。坂本さん、鮎川さん、平田さんと、この昔話の登場人物たちが次々と鬼籍に入り,歴史を知る人たちがどんどんいなくなっている今、こうして語り継いでいくのも老人の責務のひとつかな、と思っています。

パンタ&HALの『マラッカ』や続く『1980X』は日本のロック史に永遠に残るであろう超名盤。まだの方はこの機会にぜひ。

よろしければサポートをしていただければ、今後の励みになります。よろしくお願いします。