ジムリーダーチャレンジ備忘録と初心者用ガイド

はじめに

みなさんこんにちは。ほとんどの方は初めまして。omasa(twitter:@omasa9973)と申します。今回訳あってジムリーダーチャレンジ(以下:GLC)という非公式フォーマットに約二か月取り組みました。ポケモンカードに関する記事は読み切れないほどに溢れかえる時代になりましたが、GLCに関する解説は(少なくとも日本語の範囲では)片手で数えることが出来る程度しかありません。更に数少ないそれらの貴重な記事もフォーマットの紹介程度のものしかなく詳しい戦術やデッキの解説にまで触れられているものはほぼないと言っても過言ではありません。いずれこのフォーマットが流行る…ことはあまりないかもしれませんが、やってみたいなと思った酔狂なあなたのために考えたこと、感じたことの記録を残しておこうと思います。

この記事はGLCフォーマットをやってみようかな…と思った人がいた場合、とりあえずこの記事読んどけ!と勧められるような内容を目指して執筆しました。

GLCってなに?

GLCは海外発の非公式フォーマットです。国内の認知度はそこまで高くありませんが、海外ではそこそこの知名度と人気を誇っているようです。ロンドンで開催された2022年の世界大会ではサイドイベントとして開催されて日本人の方も参加されたというツイートを拝見しました。(私もそれでこのフォーマットの事を知りました)ルールは以下の通りです。

カードプールはエクストラ(海外準拠ならexpanded)

デッキに入れられるタイプは1種類

基本エネルギーを除く同名カードは1枚までしか採用できない

ルールを持つカードは禁止

エクストラ禁止カードは使えるが独自禁止カードあり

独自禁止カードは以下の6枚です(2023年7月現在)

注意点としては、「ルールを持つカード」にはポケモンだけでなくトレーナーズやエネルギーも含まれます。プリズムスターやエーススペック、またサイド1枚しかとられないポケモンでもルールを持つカードがあるので気を付けてください。

フォーマットの特徴

細かい話をする前にこのフォーマットにおける対戦の全体像を書いておきます。

ゲームスピードについて

1枚ずつしかサイドが進まないため、現代の構築戦に比べるとだいぶゆっくりです。イメージとしては最初の1~2ターンを準備に充てて、その後お互い1枚ずつサイドを取り合っていくといった感じになります。順調に進むと8ターン程度で決着がつきますが、だいたい途中でサイドをとれないターンがあったりエネルギーの供給が追い付かないとかそういうターンが起こりうるためゲームにかかるターン数は10ターン±3ターン程度になります。

ベンチのスペースについて

私がGLCにおける最重要概念であると考えているのがベンチスペースの使い方です。その理由について解説していきます。

エネルギー加速はポケモンカードにおいて非常に重要な要素であり、GLCにおいてもそれは変わりません。アタッカーの質にもよりますが相場としては2エネでは70~80ダメージ、3エネつければ130程度の打点を出すことができて、だいたいのたねか1進化までなら倒す事が可能です。ただ手張りの権利は1ターンに1回しかありませんから毎ターン3エネ以上要求のワザを使うためには追加でエネルギー加速の手段が必要になるわけです。

通常の構築戦においてはエネルギー加速をトレーナーズに任せる構成を組むことが可能です。

ただトレーナーズを1枚ずつしか採用することの出来ないGLCにおいては、エネルギーを加速する手段が使い切りになってしまい、継続して攻撃することへの貢献度は構築戦のそれよりも下がってしまいます。

代わりに活躍するのがエネルギー加速手段をもつポケモンたちです。特に「1ターンに1回使える」系の特性はターン数が長い関係でたくさん使えてゲームへの影響力がかなり大きく優秀です。

また手札補充に関しても上記のエネルギー加速の例がそっくりそのまま適用できます。アタッカーが倒される回数の多い非ルール戦において「N」や「ナンジャモ」による妨害を乗り越えてサイドと取りきるには最終盤において手札補充の特性が非常に重要になってきます。

これらのシステムに加えて、エネルギーのつけ先になるアタッカーも別途用意する必要があるため、必然的にベンチにポケモンが並びやすいゲームになります。従って「ベンチの数を参照する」系の効果は強くなりやすいといえます。

ここまででシステムの重要性を説明したところで私の考えるGLCにおける最重要カードの1枚を紹介しましょう。「パラレルシティ」です。

「パラレルシティ」はどちらに向けるかによって効果の変わるスタジアムですが重要なのはベンチの数が3枚になる方の効果です。

ドロー・エネルギー加速・アタッカーをベンチをフルに使って展開すると「パラレルシティ」1枚で崩壊してしまいます。また「パラレルシティ」を「パラレルシティ」で貼り返す事が出来ない関係で、「パラレルシティ」を展開した側のベンチはある程度安全が保障された状態でベンチが制限された相手を攻める事が出来るため、スノーボールゲームが展開される事になることも珍しくありません。

「パラレルシティ」程の効果ではないものの「セイボリー」も同様のベンチ制限効果を持っており、警戒しなければならないカードです。「セイボリー」が「パラレルシティ」より劣る理由としてはサポートの権利の有無です。「パラレルシティ」は使用した側がトラッシュされたポケモンを見てから次の動きを決定することができ、例えば相手がドローシステムをトラッシュしたら「N」で手札干渉を仕掛ける、2匹いるアタッカーの片割れをトラッシュしたら残りを「ボスの指令」で倒しに行くなど都合の良い方法を選ぶことが出来ます。

「パラレルシティ」の存在から、構築段階でベンチに何を出すのかはある程度決めておく必要があります。5体をフルに展開する前提の構成は実はゲームの土俵に上がれていないかもしれません。かといってドローやエネルギー加速のシステムを展開しないとそれはそれで手札が枯渇して終盤戦に弱くなったりアタッカーが続かなくてサイドレースで負けてしまうことになります。いつでも「パラレルシティ」が差し向けられる可能性がある世界で手札枚数や場のアタッカーの継続を行えるかどうか、デッキ構築とプレイングの腕の見せ所です。

デッキ構築のいろは

せっかくの未知のフォーマットですから皆さんには自分でデッキを作ることにチャレンジしてほしいなと思っています。私が作成して使っているデッキは別途紹介するとしてこの章ではデッキ作成の際に参考になる情報を提供したいと思います。(この記事はBW1~スノーハザード・クレイバーストまでのカードプールの情報で作成しています。)

色を決める

当たり前ですが一色しか使えないため、どの色にするかを決める必要があります。「好きなポケモンを使いたい」とか「このギミック強そう!」とか別になんでも良いでしょう。各色ごとにキーとなりそうなシステムを担当するカードたちを並べておきますので参考にしてみてください。ここで紹介しないカードでも採用できそうなものもありますし、アタッカーは別途自分で探してみてください。

※フェアリーは省略します。

システムが充実している色もあれば、明らかに頭数が足りてないだろ…みたいなタイプもいるのが分かるかと思います。やはり安定感に直接影響してくるため基本的にこのゲームはシステムの強さ=色の強さとなりやすい印象があります。またどうしてもサイド落ちと戦うことになるので似たような役割のカードを複数用意できる色はさらに望ましいといえます。

実際に各色のデッキを考えてみましたがシステムの部分だけ見ると水、無色、雷、超はかなり恵まていておすすめ出来る色です。特にこだわりがないのならこの辺りから選ぶのを推奨しておきます。

サポートについて

ポケモンカードにおけるサポートカードの枚数は想定されるゲームのターン数に応じて決定されるべきだと考えています。GLCにおいてもそれは変わりません。上記のゲームスピードについての項で10ターン±3ターンと述べました。サポートカードはなるべく毎ターン使いたいから少なすぎず、また余りすぎないような枚数に設定したいと考えています。よってサポートカードは12枚~15枚程度の枚数にすることを推奨します。

役割に応じて使えそうなカードを紹介します。

・カードを引く

最も基本となるカードを引く、手札を増やす効果を持ったカードたちです。私がどんなデッキを作るときも無条件に候補に入れるカードはこのあたりです。

・プラターヌ博士(博士の研究/アララギ博士)

シンプルに強い効果で絶対採用されると思われそうなのですが、1枚ずつしかカードを入れられないGLCにおいては手札をトラッシュするデメリットが重いデッキでは採用を見送りたいカードだと考えています。

・N、ナンジャモ

大体同じテキストでこれらが入らないデッキはおそらく存在しません。序盤はシャッフル6ドローとして、中盤以降は妨害を兼ねて。構築戦と同じです。

・シロナ

常に安定して引けるカードで、デメリットも特にないためGLCで最も高く評価しているサポートの1枚です。私は全てのデッキに入れています。

・マリィ

序盤のプレッシャーが高く、中盤以降も最低限の妨害を行えるカードですが自分のドローとしては頼りなく感じる場面もあります。とはいえ大体のデッキで採用されます。

・アクロマ、エリカのおもてなし、ヒガナの決意

ベンチの数に依存するカードたちで、強力なのは認めますが後攻1ターン目など初動カードにならないという点でたくさん入れすぎるのは危険です。「アクロマ」はフルパワーのメリットが大きいことと自分が頑張れば最低限のドローになるので採用率はかなり高く、他2枚はよほどカードが足りてないと採用までは至らない印象があります。

・とりつかい、フウとラン、セイボリー

最低限のドローをしつつ、追加の効果が染みる(こともある)カードたちです。入れ替え系は逃げの重いポケモンが多いデッキが縛られるのを防いだり、バトル場にいると使える特性を持ったポケモンが入ってるデッキと相性が良く1枚入れておくと「バトルサーチャー」を含めて入れ替える手段が増えてプレイの選択肢が多くなります。

セイボリーは既に書いたので省略。

・アクロマの実験

1枚ずつしかカードを入れられないので選べるとはいえロストにするのは痛い!けど手札を持ったまま上から5枚見ることが出来るのはなかなかにハイスペックで「ふしぎなアメ」+「進化先」のように同時に2枚以上のカードを揃えたい事情があるデッキなら採用を検討しても良いと思っています。

・ポケモンをもってくる

ポケモンを直接持ってくるカードたちです。最初に断っておくと私はこれらのカードの評価はあまり高くなく積極的にデッキに採用することはありません。構築戦で「アズサ」が使われていたころの「カプテテフGX」のようなサポートを引っ張ってくる手段がないからですね。たねポケモンを展開するカードはターンが経つだけ価値が下がっていきます。

逆に遅くても価値の落ちづらい進化先を持ってこれたり別オプションのあるカードの方は採用される価値があるかもしれません。

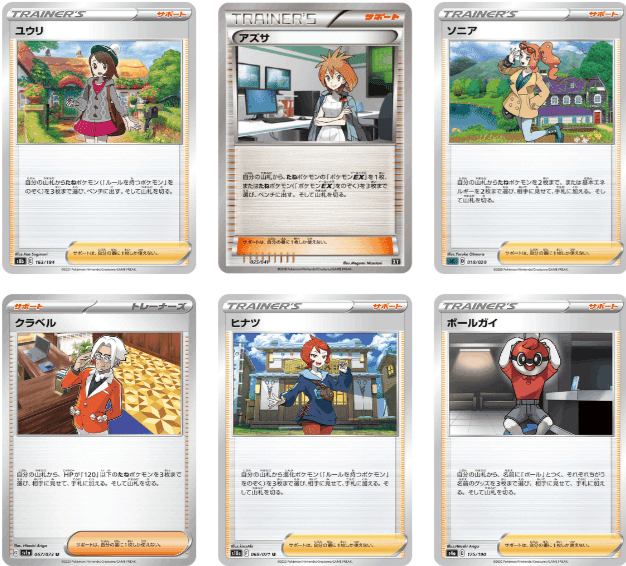

・ユウリ、アズサ

効果は同じです。上記の通りで個人的にはあまり評価しておらず採用することはないカードですが採用しているリストもちらほら見かけるため紹介しておきます。

・ソニア

基本エネルギーを2枚持ってくることに価値のあるデッキなら初動カードにもなるし、中盤以降も役割を失わないということで採用圏内カードという評価です。「セグレイブ」「モスノウ」「チェリム」など複数の基本エネルギーを消費出来るデッキなどが例として挙げられます。

・クラベル

HP制限があるだけユウリ、アズサの劣化に見えますが、「マーシャドー(やぶれかぶれ)」など手札から出した時の効果があるデッキならこちらが優先される事もあります。

・ヒナツ

2進化を複数抱えるデッキなど進化先がたくさん必要なデッキなら候補に入ります。

・ボールガイ

たねも進化先も持ってこれるカードではあるので優秀に見えるかもしれませんが、個人的な評価は低いです。「ハイパーボール」/「クイックボール」みたいなサーチは手札のコストが重すぎますし、「進化のおこう」「進化ソーダ」などポケモンを持ってくるグッズにボールじゃないカードが案外多くかみ合わない事が多々発生しました。

・サーチ

特定のカードをサーチ出来るカードです。

キーカードが明確に用意されているデッキなどでは中途半端なドローよりもよっぽど役に立ちます。

・ペパー

全てのデッキに「かるいし」が採用されるルールですからフウとランの入れ替える方の効果の最低保証を持ちつつもちろん状況によって必要なカードをサーチしてこれるかなり優秀なカードです。どうぐの方のサーチ先がなくなると少し寂しい効果なのでポケモンのどうぐは最低でも3種類は欲しいですね。

・フウロ

ペパーの下位互換と思われるかもしれませんが全くそんなことはありません。このカードの最大の特徴はスタジアムをサーチする事が出来る点です。「パラレルシティ」のマウントを取る事と「パラレルシティ」マウントから脱出するどちらの目的でも使えますし、超タイプの「次元の谷」のようなタイプごとの専用スタジアムはなかなか優秀なものが多いのでこちらも個人的にかなり評価しているカードになります。「トロピカルビーチ」があると初動のカードにもカウントできるのですがこれは…

・ブルーの探索

このルールで特性を全く使わないデッキになる事はまずありませんしそこまで寄せる価値はないのですが、たねポケモンに特性がついてないカードで固められるなら序盤のカードの水増しとして候補に入れてもよいと思ってます。「レパルダス」のとりひきのような不要なカードをトラッシュすることが出来るギミックと組み合わせられると尚良いでしょう。

・きぜつしたときに使える

役割としてはサーチと同じなのでまとめて紹介します。

きぜつした返しの番でしか使えないという制限がある代わりに強力な効果を持ったカードになります。特に「センパイとコウハイ」は個人的には最高クラスのカードという評価をしており現状全てのデッキに無条件に採用しています。

・センパイとコウハイ

全てのデッキに無条件で採用しているので逆に説明が要らないような気がするカードです。「キバナ」にも同じ事が言えるのですが、好きなカードを持ってくるという文言の最大の特徴は特殊エネルギーをサーチ出来る事にあると思っています。1枚しか採用出来ない特殊エネルギーをサーチ出来る手段はかなり貴重なのでデッキを作るときに意識してみても良いかと思います。

・キバナ

1枚エネルギーを加速出来るのは非常に優秀で、出遅れた展開を取り返す事が出来ます。「インテレオン(裏工作)」「エルレイド(バディキャッチ)」などある程度使うサポートを選ぶことが出来るシステムを搭載している場合、デッキ構築の段階からキバナで得られる1エネルギー加速を想定してアタッカーの運用を考えてみても良いと思います。

・メイ

決して悪い効果ではないのですが上2つが強すぎるため霞んでしまいます。条件付きのサポートを入れすぎると条件を満たしていない時に動けなくなってしまうので基本的には採用されません。

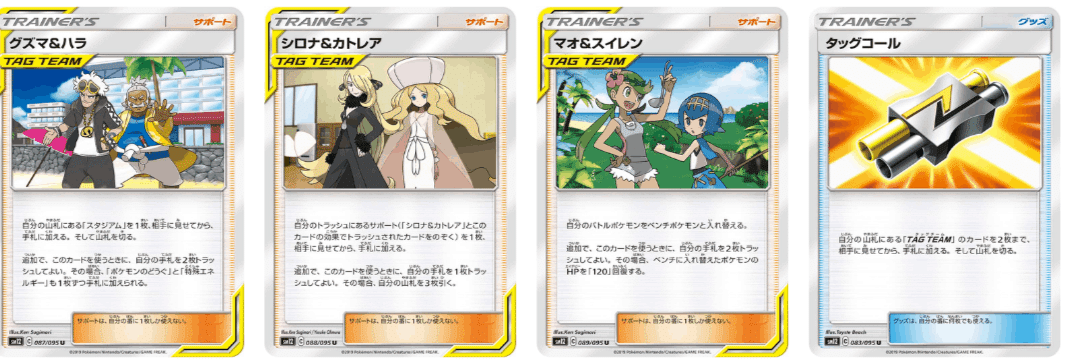

・タッグサポート

タッグチームという性質を持ったサポートカードです。タッグコールで2枚持ってこれるためこれらのカードは採用するならまとめて採用される事が多いです。最大の目玉はグズマ&ハラで貴重な特殊エネルギーをサーチ出来るカードになります。

・グズマ&ハラ

特殊エネルギー、もしくはスタジアムにデッキのキーカードがある場合タッグコールや他のタッグサポートとまとめての採用を検討したいカードです。3枚の手札を3枚に変換するので手札が増えません。「ビーダル(はたらく前歯)」のような手札を補充出来るシステムとの相性が抜群です。

・シロナ&カトレア

最低限のドロー性能があり、同じサポートを使いまわせるという性能が1枚ずつしか採用できないルールにおいては貴重なためロングゲームを見据えるじっくり戦うデッキには単体で出張することもあります。

・マオ&スイレン

回復の用途で使えるほど余裕のあるゲームは少ないです。採用される事は少ないですがタッグコールを採用するなら一応候補には入れます。

・サイド落ちをケアする

サイド落ちをケア出来るカードです。1枚ずつしか採用できない関係上サイド落ちとは付き合わないといけません。

・グラジオ

特定のキーカードが絶対に必要なら採用したいです。

・シャクヤ

サイド落ちをやんわりとケアしつつ、今不要なカードをサイドに埋めて後ほど必要になったら回収します。特定のカードを拾う性能はグラジオより劣りますが、戻したあとにサイドをシャッフルしないため3枚分のサイドの場所を把握した状態でゲームが進むのが強みです。明確に不要になったカードをサイドに置いておくと実質的に使えるリソースが増えたりするためグラジオの劣化カードではありません。

・リソースを回収する

リソースをトラッシュから回収するカードたちです。サポート権を使うだけあってグッズより強力なものが揃っていますが直接手札に還元されないカードを使っている余裕はそこまでないかなと思います。

・ルザミーネ

サポートを回収する効果はおまけで、強力なスタジアムを使いまわせる方の効果がメインです。スタジアムは優秀な効果のものが多いので思ったより影響力があると思います。

・クララ

直接手札に帰ってくるのが優秀で1進化のポケモンが倒された後とかにすぐ復帰出来ます。

・ミモザ

一応おまけのドローがついていますがサポート権を使うにしては中途半端な効果かなという印象です。

・タケシのガッツ

エネルギーを大量に戻したい可能性のあるデッキでは候補に入るかもしれませんが、基本的には採用されません。

・その他対戦を有利に進める

自分の展開には関係ないものの相手の戦術を妨害するためのカードです。

・ボスの指令、グズマ

流石に説明不要で良いでしょう。同じポケモンが同時に1枚しか出ないためシステムを倒す事の価値は構築戦より大きいです。

・オカルトマニア

エネルギーの加速を特性に頼っている相手の戦術が崩壊します。つまり大体の相手の戦術が崩壊するということです。エクストラ禁止指定されるくらいゲームに与える影響が大きいカードです。サポート権をこれに回した上で相手のバトル場のポケモンを倒す余裕が作れるかどうか、デッキを作る上で意識してみてはどうでしょうか。

・こわいおねえさん

こちらも堂々エクストラ禁止カードです。コンボで手札を枯らすというよりはうっかり手札3枚以下で番を返した時に全てを失うみたいな奇襲性が怖いカードです。ただ、「オクタン(アビスハンド)」のようなn枚まで引く系のシステムを用意されると無力になってしまいます。

・タイプ専用サポート

エクストラのカードプールともなればそれぞれのタイプに対応した専用のサポートカードがたくさん出ています。挙げているのはごく一部で他にも色々あるので自分の使うタイプに適したカードがあるか探してみてください。

グッズについて

構築の基盤となるトレーナーズであるグッズについて使用率の高いものを種類別に紹介します。

・ポケモンをもってくる

ポケモンをもってくるカードはグッズ、サポート、スタジアムなどを全て含めて少なくとも8〜10枚程度は採用したいです。特にドロー出来るシステムを採用しているデッキのボール系のカードは実質的にドローソースと数える事も出来て事故防止に貢献してくれます。

「ハイパーボール」、「クイックボール」、「ネストボール」、「レベルボール」、「しんかのおこう」はほぼ全てのデッキに採用されています。

これ以降のカードはやや質が落ちていきますが、ポケモンをもってくる手段が少なくなりすぎないようにデッキに合うものから順に入れていきましょう。

ヒスイのヘビーボールは趣が異なるカードですが、サイド落ちのケアが出来るので特別な理由がなければ基本的には採用したいと感じています。

・リソースを回収する

リソースをトラッシュから手札もしくは山札に戻すカードたちです。質の良いアタッカーやシステムは代わりが効かないような強力なものが多いので、質が劣るポケモンを追加で入れるよりも倒されてしまったポケモンを戻して再び場に出す方がデッキの地力が下がりづらくなります。またこれらのカードは大抵が1枚が2枚以上に変換されるのでGLCのロングゲームに耐えられるだけのリソースを確保してくれるカードでもあります。多くのデッキで最低でも2枚程度、大抵の場合は3枚〜4枚程度採用されています。

・ポケモンを入れ替える

ポケモンを入れ替えるカードたちです。基本的には場に残る分「かるいし」の方が優れている場面が多く優先度的には低くなりがちですが、状態異常を解除したり連打出来ない技を使う場合など入れ替え系の効果でしか解決できない場面も存在します。逃げが重いポケモンが縛られるパターンを回避するためにもサポートの項で紹介した「とりつかい」「フウとラン」と合わせて1〜3枚程度採用される事が多いです。

・なにかを探す

特定のなにかを手札に加える可能性をアップさせるカードたちです。絶対に手札に欲しいキーカードがある場合、通常の構築戦ではそのキーカードを4枚入れて手札に来る確率を高くしますがこのルールはそのキーカードも1枚しか入れる事が出来ないため不確定ながらもそのカードに繋がりそうなこれらのカードを使うことで水増しとする手法を取ることになります。このカードを手札に加えたい!という明確な意思がなく採用するのは避けましょう。使い方を間違えています。これらのカードは自分自身が何もしないため入れすぎるとデッキの中のリソースが減少し、デッキ内のリソース量が長期戦に耐えられなくなる可能性が出てくるので気をつけてください。

・その他の効果をもつ

上記に当てはまらない効果を持つカードの中でよく使われるものをピックアップしました。

・ふしぎなアメ

2進化の真ん中のサイド落ち対策としても使えますし1ターン早く2進化を場に出せる上振れ要素も生まれます。

・フィールドブロアー

道具を剥がす系のカードですが歴代の中でも性能が突出しています。スタジアムに強力な効果を持つものが多いのでスタジアムに触れるのはかなり優秀です。

・博士の手紙

「エネルギー転送」の完全上位互換カードです。シンプルに強い効果で2回ぶんの手張りが確保出来るほか、「フウロ」などのグッズをサーチする手段をエネルギーに変換する事が出来ます。特別な理由がない限りは基本エネルギーを1枚減らして博士の手紙にする構築が多いです。

・バトルコンプレッサー

トラッシュ利用を行うデッキでは採用されますが、そこまでトラッシュを利用できるギミックが多くなく、あったとしても結局1枚しか採用出来ないためあまり使われることはありません。

・バトルサーチャー

流石に採用されていないリストを見たことがないというレベルのカードです。とりあえず入れておきましょう。

・回収ネット

場に出たときの効果を再利用したり、ベンチの枠を空けたり、単純に入れ替えとして使ったりと独特な動きができるカードになります。回復としても使えますがついているエネルギーなどはトラッシュするためリソース管理に注意。進化ポケモンを戻すと復帰させるのに時間がかかるのは気をつけたいです。「インテレオン(裏工作)」「マーシャドー(やぶれかぶれ)」などと相性が良いです。

・タイプ専用カード

サポートのときと同じようにタイプごとに専用のグッズも用意されています。非常に優秀な効果のものが多いので自分の使うタイプのものは積極的に活用しましょう。

ポケモンのどうぐについて

ルールの変更によりポケモンのどうぐはグッズとは別カテゴリーになりました。グッズをサーチするカードでもってこれませんが、グッズロック下でも使用する事が出来ます。使う瞬間に手札に持っている必要がなく場においておけるため非常に便利なカードで過去のポケモンカードでも競技シーンで活躍しました。GLCにおいてもその影響力は健在です。

・打点を伸ばす

打点を伸ばすカードは「こだわりベルト」や「こだわりハチマキ」などルール持ちに対して強くなるカードが活躍してきたので、案外選択肢がありません。あまりに数が少ないので悪専用の「悪のツメ」もまとめて紹介します。

「ちからのハチマキ」は分かりやすく使いやすいカードで採用率も高いです。「まけんきハチマキ」は明確な対象がいるかカウンター要素の強いデッキで。

・耐久を伸ばす

打点を伸ばすカードの反対で、耐久を伸ばすカードの選択肢は多いです。「なべメット」はルールを持つポケモンが存在しないこのルールならではの強カードになります。HPを上げる系のカードは後引きの「フィールドブロアー」でサイドを取るタイミングをコントロールされてしまうので、受けるダメージを減らす系の方がおすすめです。

・エネルギーを補助する

エネルギー加速の手段が限られてくるため、ポケモンのどうぐで補うという手段もあります。「学習装置」「願いのバトン」はついてる基本エネルギーを後続に引き継げる能力です。違いは効果を発動する時点で道具がついてるポケモンが前にいるか後ろにいるかになります。

「カウンターゲイン」は負けてるときに無色1エネルギーになれるカードで、サーチ出来る手段があるなら手張りを1回楽にしてくれます。「センパイとコウハイ」との相性が〇

「くろおび」は闘専用…と思いきや闘エネルギーを減らすという効果なのでドラゴンでも使えたりします。

・足回りを補助する

「かるいし」はポケモンカードの歴史上でも最強クラスの利便性を持つポケモンの道具であり確実に採用します。「ふうせん」もあまりに逃げ3以上が多いデッキでなければ2枚目の「かるいし」として採用されます。

スタジアムについて

スタジアムはGLCにおいてカギを握るカードタイプだと考えています。効果が強力なものが多く相手だけ利するフィールドが続くと苦しい戦いを強いられるでしょう。スタジアムはただそれだけで相手のスタジアムを割れるという効果を持っているカードであるためある程度採用する事を推奨します。

・展開する

ポケモンを展開したり、カードを引いたりとグッズやサポートと似た役割を果たすカードたちです。便利な効果ではあるのですが、相手も効果を使えます。相手にとって不利になったりする効果があるわけではない自分都合での採用になります。

・特定のタイプ専用の効果をもつ

サポート、グッズと続いてスタジアムにも特定のタイプに効果のあるカードが存在します。これらはGLCにおいて明確に注意すべきカードのひとつだと考えています。使い切りのサポートやグッズと違いミラーマッチでもないと場に残り続けている限り一方的に効果を使われ続けてしまうからです。超タイプの「次元の谷」レベルで圧倒的な性能の場合、これを場に残すために「ルザミーネ」を採用してスタジアム合戦で押し通す戦術も考えられます。

・その他

その他のスタジアムで特に注意が必要なのがこの2枚です。

「サイレントラボ」はベンチ攻撃を持つポケモンのわざを特性ベンチバリアを貫通して通すために採用されます。このカードの存在から「マナフィ」などのベンチバリアの信頼度は下がります。

「パラレルシティ」の重要性については既に解説しているため省略します。

「パラレルシティ」で「パラレルシティ」を返すことが出来ない点は注意してください。

サンプルデッキ

実際のデッキを例に挙げて上記のどのカテゴリーのカードが何枚採用されて、どのように使われているかを解説します。

現状そもそもの人口が少ないフォーマットなので、いわゆるテンプレデッキ等と呼ばれるようなものはほぼ存在せず同コンセプトでもデッキリストにはかなりブレがある印象があります。

ここでは私が調整して実際に使っているものを例として挙げますのでご了承ください。

自分なりのデッキを作るときの参考にしてみてください。

無色デッキ

一般的に現状最も強力とされる無色デッキです。「ビーダル」「チラチーノ」で手札を補充し、「アーケオス」のエネルギー加速で「カビゴン」などの強力なアタッカーを擁立するのがデッキコンセプトになります。

このデッキのキーカードは「アーケオス」です。「アーケオス」を場に出す手段としては、「なぞの化石」から進化するか「ポケモンけんきゅうじょ」からアーケンを踏み倒して出すパターンの2種類がありそれのどちらかを達成しやすくするようにデッキを作りました。

「なにかを探す」カテゴリーのカードから「トレーナーズポスト」と「スタジアムナビ」が採用されています。このデッキにおける「なにか」は「ポケモンけんきゅうじょ」のことを指しています。スタジアムにキーカードがあるため「タッグコール」「グズマ&ハラ」もセットで採用しました。

「アーケオス」が強すぎる関係から一度システムが完成すると手札の要求はかなり低くアタッカーを準備出来るので、「ボスの指令」「オカルトマニア」をプレイしやすいデッキといえます。

超デッキ

テクニカルなカードがたくさん登場してきた超タイプのデッキです。「キルリア」「エルレイド」「デカヌチャン」でドローを補助しながら「カラマネロ」でアタッカーを育てて戦います。

「エルレイド」「デカヌチャン」はいずれも優秀なシステムでありながら大ダメージを出せるアタッカーでもあるのが強みです。

「ミミッキュ」「ウツロイド」は相手が育てたアタッカーの大技を省エネルギーでコピーして打ち返せる点から消費するリソースが少なく済む強みがあります。

「ズガドーン」はサイド条件のロストマインです。相手のシステムを倒しながら手札干渉を仕掛けたりサイドを複数取りしたりと出来ることの幅が広がります。

相手のサイドが3枚、2枚のタイミングで「ズガドーン」「ウツロイド」が発進する姿はサンムーン時代のプレイヤーならお馴染みの光景でしょう。

超タイプは「ミステリートレジャー」「霧の水晶」「次元の谷」とタイプ専用カードがトップクラスに優秀です。「次元の谷」「パラレルシティ」というパワー溢れるスタジアムを通すために「ルザミーネ」まで採用しています。

終わりに

今回せっかくGLCに取り組んだので自分用という意味を込めて記録を残してみました。テンプレのデッキも存在しないゼロの状態からフォーマットを開拓していくのは情報に溢れた現代ではなかなか経験することが出来ない経験で非常に楽しかったです。

非ルールのポケモンたちはVSTARやexポケモンに比べるとスペックで劣り、構築戦で活躍させてあげるのがなかなか難しい状態がここ数年間続いています。そういったカードも活躍させてあげられるフォーマットですし、私も久しぶりに押し入れから昔のカードを引っ張り出してきて昔スタンダードで活躍した非ルールのポケモンをスリーブに入れているとなんだか嬉しい気持ちになりました。

現状数は少ないながらも国内でもGLCに熱心に取り組んでいるプレイヤーがいることも自主大会に参加して知ることが出来ました。私自身がこれからどれだけこのフォーマットに取り組むかは分かりませんが、この記事がこれから参入するプレイヤーへの足がかりとなりGLCが盛り上がるきっかけの一つになればこれほど嬉しい事はありません。

長くなりましたが最後まで読んで頂きありがとうございました。

感想や質問などありましたらTwitterの方まで気軽にどうぞ

twitter:@omasa9973

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?